「四度目の夏」14

マサキ

「ブレンダ、マサキはどこか具合が悪いの?」

ブレンダ柔和な表情そのままに、首を振った。「いいェ。」

テレビもオーディオもない、薄暗いリビングルームの中央にある古めかしいソファにマサキは倒れこんでいる。

肩が呼吸のたびに上下している。苦しそうに見える。ぼくは彼の呼吸が整うのを辛抱強く待つことにした。三人掛けのソファだったから、すこし迷ってぼくはマサキの足先に浅めに座った。

「ねぇきみ、起きてる? 眠いの?」

マサキは首を横に振った。横に振ったあとに両手で顔を抑え込んでうずくまった。ぼくはもう一度フレンダを見た。ブレンダはぼくを見ていなかった。マサキのことも見ていなかった。こちらのほうに顔をむけていたけど、その視点はぼくらじゃなく、どこか遠くを、もしかしたらどこも見ていなかったのかもしれなかった。所詮はロボットだ。

「どうしたの?」

ぼくはマサキに訊いた。マサキの背中が震えている。

「きみ、もしかして泣いてるの?」

ぼくは固く結んでいるマサキの手を両手で引き揚げた。マサキの顔がようやく見える。濡れた前髪が痩せたほほに貼りついている。

ぼくを見たマサキの黒いまつ毛で縁どられた瞳から、涙がひとすじ鼻を伝った。

「どうしたの! なにがあったの?」

鼻を伝うしずくが落ちた。

「なにかあったのなら、聞くよ? ううん、聞かせてよ。どうしたのさ」

マサキは長袖Tシャツの袖で顔を拭いた。ごしごしとけっこう長い時間拭いて、それから、両手のこぶしで顔を抑えて、大きく息を吐いた。

マサキはようやく声を出した。

「なんでもない」

「なんでもないって感じじゃないけど……」

「なんでもない……!」

マサキが胸の奥から絞り出すように言う。

ぼくは諦めてマサキをみた。マサキはもう一度息を吐いて声を出した。

「足……?」

「足? ああ、うん、衛星カメラでぼくを見てたんだね。そうだよ、ここに来る途中で木の根っこにひっかけちゃって自転車ごと転んだんだ。ここ……」

と言いかけて、脚にもどこにもケガがないことを思い出した。

「膝じゃなかったかな、どこだっけかな」

ぼくは立ち上がってショートパンツをめくったり、体をねじらせて膝の内側を見下ろしたりしたけど、パンツの尻の部分に土がついて汚れているだけでそれらしい傷は見当たらなかった。

「まぁいいよ。もうどこも痛くないもの」

マサキはまだぼくを見つめている。涙でまだ瞳の表面が濡れている。ろうそくの明かりがそのなかで揺れている。

「なんでそんなにぼくを見るの?」

ぼくはそう言いながら窓辺に駆け寄って、マサキの視線から逃げた。

「ね、ここ窓開けてもいい? 空気の入れ替えをしてもいい? この部屋真っ暗だよ。カーテンを開けようよ」

カーテンに手を伸ばすとマサキが「明かりがだめなんだ」と言った。

「え、でも去年きみ、虹池にいたよね……」

そうだ、ぼくとよっくんが虹池で水遊びをしていたときに、ぼくらは出会ったんだ。

あの去年の夏の日、白雲岳は太陽との距離だって近い。陽の光は格別に眩しい。そこに現れたきみは――「あ、あの時きみ、サングラスしてたんだっけ?」

いや。

ちがう。それは別のだれかだ。

ああ、そうだ。竜太郎にからかわれて――サングラスを取り上げられて、そのサングラスがいろんなやつらの手に渡り、それをとりかえそうと躍起になって――

落ちた。

ぼくは頭を振った。

「きみも……太陽の光によわいの?」

マサキは答えなかった。

「だからこんな真っ暗い部屋で一日を過ごしてるんだね。そっか。ぼくの知ってるひとにもそんなひとがいるんだ。気にしないで、大丈夫。ぼくもこれくら暗いほうが落ち着くんだ。本当はね」

ぼくはまたマサキの隣に座った。

ちらりとマサキを見ると、彼はもう泣いていなかった。内心ほっとした。

「きみがぼくを見たっていう衛星はさ、きみのお父さんが重役を務めてるっているバーバル社なんだろ? きみのアナスタ……じゃなかった、ブレンダはオフラインって聞いたけど、ICチップも入ってないの?」

マサキはうなづいた。

「シリアルナンバーだって入ってないし、ブレンダは特別仕様なんだよね? きみのお父さんがバーバル社に特別に作ってもらったもの?」

マサキがまたうなづく。

「きみだけの特別なアナスタシアかぁ。いいなー。でもオフラインなんて、それでAIの自律性は保てるの? ネットにつながらなくてもブレンダはいろいろなことをこなせるの? その、たとえばきみの身の回りの世話とかさ。だって検索エンジンで学習できないってことでしょ?」

マサキはうなづきもしなかったし、なにも答えなかった。

薄暗い部屋でぼくはマサキのうつむいた横顔を眺めた。セピア色の部屋のなかでも彼の青白さがわかる。長い黒髪のすきまからかすかに見えるこめかみが白すぎて、どこか人間ばなれして感じるくらいだ。

この暗い部屋に毎日暮らして、いつもなにを考えているんだろう。

きみには、世界がどんなふうに見えるの?——優樹くんがした質問を、ぼくはマサキにもしてみたくなる。

「バーバルには君のお父さんがいるんだよね? 重役だって聞いた気がするけど、そう?」

マサキは黙っている。

ブレンダが紅茶をトレーに載せて持ってきた。テーブルにトレーごと置いて、白い陶磁のポットからカップに両手を添えて淹れた。コポコポと優しい音がした。

「きみのブレンダはぼくのアナスタシアと違うね。ぼくのアナスタシアは両手でお茶を淹れたりしないよ。高い所から音をたてていれるんだ。なんど言っても直らないのは不良品だからかな。バーバルにいるお父さんに報告してよ」

ブレンダが紅茶の入ったカップをぼくの目の前に置く。それからマサキの前に。

「冗談だよ。でもすごく興味があるよ。きみのブレンダと、それから市場に出回っている一般のアナスタシアとどうちがうのかな。ありがとう、ブレンダ」

ブレンダは首をちいさく縦に揺らして部屋から出て行った。

「ぼく、夏でもあたたかい紅茶を飲むのが好きなんだ。でもまだ熱いね。すこし冷ますね。ここはエアコンがよく効いているから、冷めるの早そう。ねぇきみ、こんなに温度低くして寒くないの?」

マサキを見る。マサキの目は閉じたままで睫毛はぴくりとも動いていなかった。

センターで分かれた前髪は白い顔の両端を隠している。すこし汗ばんだようなかすかにうねりのある髪は無頓着に伸ばしっぱなしになっている印象だ。高い鼻すじと、まともに陽に当たったことのないような白い肌。

ぼくの母さんも肌の白い人だったけれど、そんなどころじゃない、真っ白だ。透き通る白というよりは、白が強すぎて血管も見えない。まるで陶器みたいだ。その白さに対比して、やけに唇の血色はいい。無駄に赤い唇は沈黙してまっすぐに閉じている。笑うことなんて経験したことのないような唇だと思った。

「ところでさ」ぼくは言った。「SNSでいま一番注目されているトピック、知ってる?」

マサキはたっぷりと時間をおいて首を横に振った。

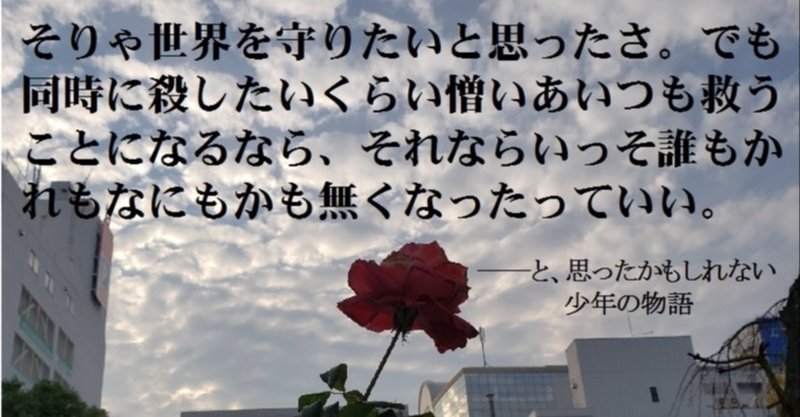

「人類の消滅、だよ」

ぼくは言った。

「いつの時代にもだれかの不吉な予言が人々をざわつかせてるものだし、定期的にやってくるイベントみたいなものだけど」

そういうことでもないみたいんだよね。

と、ぼくはちょっと強めに、そして重い感じで言ってみた。想像した通りマサキの表情は動かない。

最後まで読んでくださってありがとうございます! 書くことが好きで、ずっと好きで、きっとこれからも好きです。 あなたはわたしの大切な「読んでくれるひと」です。 これからもどうぞよろしくお願いします。