【ぶんぶくちゃいな】ジャーナリスト張潔平「時代の矛盾を生きる」

今回は香港に暮らす中国出身のジャーナリストの講演録をご紹介する。

ジャーナリストの名前は張潔平、1983年に江蘇省無錫で生まれた。中国広州にある中山大学で金融経済を専攻し、卒業後に香港大学に進み、ジャーナリズムを専攻した。今年まだ37歳だから、ジャーナリストとしてはまだまだ若い部類に入るが、今や香港メディアにおいて一目置かれるジャーナリストとなった。

わたしが彼女と知り合ったのは、彼女がまだ香港大学の大学院を出たばかりで雑誌「亜州週刊」でインターンをしていた2006年のこと。当時北京で暮らしていたわたしは同誌の編集長に請われて、同誌編集部の香港人編集者たちに、日本人として北京で見た反日ムードを語るという機会を得た。

その場で、香港のスターバックスでお茶をしながら外を眺めていた時、窓の外の若い運送労働者が日の丸を胸につけたサッカーウェアを着ているのが目に入り、びっくりしたという話をした。当時の北京のムードは2004年のサッカーアジア杯後の暴動、2005年の反日デモを経たばかりで、だからこそ「亜州週刊」の編集者たちも日本人であるわたしが体験した話に興味津々だった。

だから、香港で日の丸サッカーウェアを目にして、「北京ではありえないことだから、北京慣れしてしまったわたしは目を見張った」と言うと、編集部の面々は逆に目を丸くし、「オレだって着るよ。逆に中国のウェアはありえねーな」という声が起きたのが印象的だった。そう、当時の香港人にとって中国はそれくらい「遠い」存在だったのだ。

講座が終わってから、「もっと話を聞きたい」というメンバー数人と近くの大衆食堂に場を移して、お茶をしながらおしゃべりを続けたのだが、テーブルの向かい側に座ってきらきらと好奇心いっぱいの目を向けてくる、うさぎのような前歯が印象的な「かわいいお嬢ちゃん」が、当時インターン生の張潔平だった。

その彼女が今や中国と香港、そして台湾、東南アジアへと足跡を残し、そこで得た広い視点と知識で書いた、あるいは編集した記事はすでにアジアのジャーナリズム賞の常連になった。その具体的な経歴はこの講座の柱なのでここでは改めて書かないが、彼女のたどってきた道や経験は、すでに「メディア」が固定化された概念になっている日本人にとっても、「新しいメディア」について考えるときのヒントが含まれているように思う。

この原稿の元になったのは中国の若者グループが開催しているオンライン講座で、そこに集まった聞き手は皆、すでに著名ジャーナリストとして彼女を知る中国人たちである。なので、その経歴や固有名詞などちょっと日本人にはわかりにくいところもあるため、語られる内容を日本の読者にお届けするために[ ]の形で注釈や補充を行った。

難しい状況に追い込まれつつある香港。中国で生まれた彼女がこの香港を自分の家と認め、いかに一人のジャーナリストとして香港を支えるために試行錯誤を続けているかを御理解いただけると幸いである。

************************************

張潔平:渦の中で記録し、執筆し、行動する――あるジャーナリストが見つめる中国、香港、台湾

実はZoom経由で中国大陸のみなさんとお話しするのはこれが初めてなので、今とても緊張しています。わたしは2015年からさまざまなメディアの管理者や教員として活動するようになり、公開の場で話をすることも増えました。でも中国はわたしにとって身近なところなので、これほど多くの中国の人たちが待ち構えていることに最高にドキドキしています。

わたしは香港を拠点に、中国、香港、台湾についての報道をしてきました。この三地域では2005年から2020年までの15年間に一言では言い尽くせないほど多くの出来事がありました。この講座のタイトルを一晩で語り終えるのは無理。語り尽くすなら1年くらいかかってしまうことでしょう。

というのも、この15年間に起こった変化はあまりにも大きく、そして中国、香港、台湾の三地における関係の波風や敵意はもっと大きいからです。その中でわたしは久しく中国の人たちとあまり細かく、香港や台湾について討論をすることをしてきませんでした。もちろん、多くの人たちが関心を持っているのは知っています。大学時代のルームメイトや友人にも誘われましたが、もともと同じような考え方をしていたにもかかわらず、公には口には出来ない時代の関心事についての意見交換は結局座礁してしまうことがほとんどでした。

さて、どこからお話ししていいのかわからないので、まずわたしの背景から始めましょうか。一人の取材相手を紹介するように自分についてお話ししてみようと思います。

人物に関する記事で最も楽しいのは、そのプライベートな生活に公共性を見出すときです。ここでいう公共性というのは、それぞれの人物がある意味、その時代によって作られており、我われはそれぞれの時代、あるいはそれぞれの歴史構造の中を生きているのだという証左なんです。

もし、中国、香港、台湾が偶然によって変化したのではなければ、時代の流れの中から浮かび上がったチャンスのほとんどは今日のような形にならなかっただろうし、また今のような姿や考え方を見せることもなかったはずです。そういう視点から今日の中国、香港、台湾の状況を、現在の事態を考える上での皆さんの参考にしていただけるようまとめたいと思います。

●香港で知った「散り散りの中国」

写真の中のこの犬、可愛いですよね。これが今、渦中にいるわたしたちの姿です。

わたしは今「渦中」と軽く言いましたが、今の状況下においてあまりふさわしい言い方ではないですね。より正確に言うならば、「亀裂」でしょう。

2005年、わたしは中国から香港に進学のためにやってきました。専攻したのはジャーナリズム、ほんの偶然からジャーナリストという職業を選んだわけですが、香港でジャーナリズムを学び、そしてその現場入りしたことで、わたしは自分ですら想像もしていなかった立場に身を置くことになりました。

それは、「中国に一番近いところに立って、中国大陸から見るそれとは違う中国を見る」という立場です。

そこには広い意味の、また歴史的な、そしてまだ変化の過程にある中国が含まれます。さらには香港で、台湾で、東南アジアにおいて、中国語を使う、あるいは中国に対して愛憎入り交じる多くの地域も、そして移民も、あるいはその言葉を使いながら必ずしもそれを中国語だと認めていない人たちが多く暮らす、すべての地域が含まれます。

わたしにとって香港は絶好の場所でした。そんな散り散りになった「中国」をまるまる目にすることができるのですから。そしてその絶好の場でジャーナリストをやっている、ずっとそのことを最高だと感じています。

わたしが経験したことの多くはもう二度と起こらないでしょう。というのも、わたしが香港にやってきたのは、まさに中国と香港の関係が最も良い時期だったからです。

今回は、わたしの足跡を5つの段階に分けてお話しします。わたしは2005年よりも以前に中国で生まれて育ちました。2005年にあまり深く考えずに香港にやってきました。そのとき考えていたのは多くの人たちと同じく「中国以外の世界をのぞいてみたい」というとてもシンプルなもので、まさか自分が香港にい続けるとは思ってもいませんでした。でも本当にラッキーだったのは、当時が中国と香港の蜜月期だったことです。

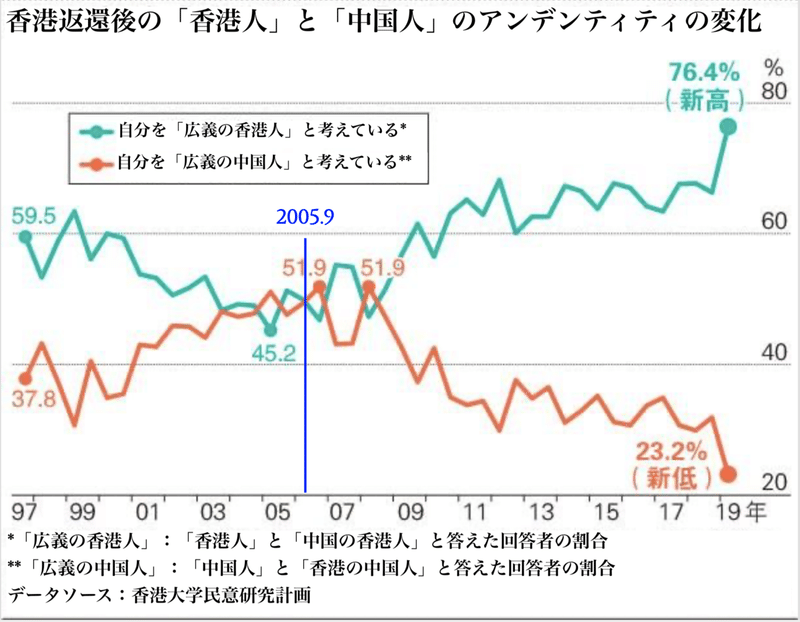

このグラフは、以前は香港大学の香港世論調査センターだった香港民意研究所のものです。彼らは毎年、「香港人は自分を広義の香港人と考えるか、それとも広義の中国人と考えるか?」というテーマで世論調査を行っています。

「広義」の香港人と中国人がここに現れています。グラフを見ると、現在の状況は明らかに、開いたハサミの刃のように広がっていますね。これは実は昨年のデモが始まる前に行われた調査の結果です。デモ開始後はこの差がもっと開き、完全に両極端な状態になっています。このグラフは全体の回答を元に描かれたものですが、30代以下の回答者に限るともっと真っ二つに分かれます。

グラフの青い線が、ちょうどわたしが香港にやってきた2005年9月になります。今振り返ると本当に蜜月期だったんですよね。2003年から2009年にかけてを見ても分かるように、当時の香港人で「自分は中国人である」と考える人は非常に多かった。まさに人の気持ちが「返還された」状態だったときです。

中国と香港の往来が高まると、お互いへの好奇心も認知度も高まる。実はわたしが香港に来たばかりの頃、自分はまだこの大都市の一員じゃないという緊張感がありました。それは北京や上海といった大都市でも[地方出身者が]感じるそれと同じです。当時のその感じは北京や上海と大差なく、許容範囲内でした。

わたしと同じ頃に香港に来た人はきっと、その後こんなハサミのような状況になるとは想像もしておらず、今後はもっと良くなると思っていたはずです。それはまた中国的な視点による「香港返還後の一国二制度は最高の制度なのだ」という思いから出たものでした。まさかあの状態に戻れなくなるとは思いもしていなかった。

香港は視野やチャンスを大きく切り開ける場所です。海外に留学し、違う場所で暮らし、ある職業に就けば、誰でも多くの知的満足感や広い視野を得ることができます。でも、香港には他の土地とは違う、かけがえのない特徴がありました。わたしは香港で初めて、「散り散りの中国」とはどんなものなのかを知ったのです。

わたしたち中国出身者は、中国大陸の中心に立った視野で、広義の中原ばかりを見つめています。基本的に中国大陸が中国を代表している、と考えている。それは[中国の]中にいれば当然のことですね。というのも、十数億の人口を持ち、膨大な経済パワーと市場を持ち、すべてのビジネスマンが自分と商売をしたがり、外国人もわざわざ中国詣でにやってくるのですから、そこでの視線は自然にそうなります。

しかし、そこから出ると、それもそれほど遠くない、この香港という天然の港は世界と中国における、人の流れだけではなく物品の流れの中継点になっている。わたしはこの場所で初めて、わたしたちと姿形はそっくりで、同じような言葉を操りつつも、自分の中国国内での経験とはまったく関係をもたない、多くの人たちに出会ったのです。

インドネシアの華人、カナダの華僑…この香港において、わたしは初めて「散り散りの中国」という、とても興味深い視点を持つに至りました。香港で改めて「中国とはなんなのか」を知り始めたのです。

「香港で中国を改めて理解する」には2つの意味があります。一つは歴史上のそれ。香港ではほぼ、真実に近い、完璧な歴史資料を目にすることができ、改めて中国の歴史、近代や現代を知ることができます。そこから中国がまだ変化の過程にあることがわかります。よくいわれるような、古の昔からの、神聖不可侵なものなどは存在しないのです。

近代国家としての概念を持つ中国はまだまだ日が浅くて100年ちょっと。中国自体がまだ変化の過程にあって、今もそれは止まっておらず、わたしたちはそんな過程のさなかにいるわけです。中華人民共和国と、1949年に中国から追い出された中華民国政権が台湾にたどり着いて台湾海峡の両岸に隔てられてから30年間、停戦から70年経ってまた新たな緊張関係に包まれたことからしても、その過程がまだ終わっていないことは明らかでしょう。

香港という場所はそれらを知ることができる絶好の位置にあり、そうやって多くの華人の姿を眺めることができ、新たに中国のことを理解することができた。そんな香港に取って代われる場所はないでしょう。

●雑誌「亜州週刊」時代

もっと興味深いことは、わたしの最初の仕事が香港「亜州週刊」[*1]の記者だったことです。そこでの約6年ほどの間に60本あまりカバーストーリーを書きました。当時の「亜州週刊」は世界的視野とローカルへの関心を併せ持ち、世界中の華人に向けて作られた雑誌という位置づけで、この世界中の華人には中国大陸の読者も含めつつ、それだけではないというものでした。

[*1]「亜州週刊」:香港で1987年創刊。もともとあった「アジアウィーク」という英字誌の中国語版として設立されたが、その後中国語雑誌として独自の読者層を切り開く。英語版は1990年代初めに廃刊。主に香港人編集長邱立本の描く中華圏構想を柱に成長、1990年代には天安門事件を受けて反中国共産党、親台湾(中国国民党)的立場を取り、香港、台湾のみならず、東南アジアの華僑圏にも影響力を持つ雑誌となった。中国では発行禁止対象だったが、国内自由派にも読者を拡大。その後2010年前後から中国市場入りを画策、編集方針も親中・反米・反日_反台湾民進党へと転向した。

わたしの「亜州週刊」時代は中国と香港の関係が最も緊密だった時代でもありました。編集長の邱立本氏は台湾で大学を出た香港人で、[元台湾総統の]馬英九氏とは米国での大学院の同級生という間柄で、昔気質の中国文化人でした。彼は文化面では自分が中国に属していると信じつつ、中国が民主と自由に向かってほしいと考える、そんな人物でした。

そんな彼らに、わたしは生粋の中国人として、わたし以前には大陸出身者を受け入れたことがなかったことから好奇の対象として受け止められました。長年中国文化を研究しつつも、彼らは大変長い間それとは距離を置いてきた。彼らは自身の好奇心から、わたしという若い存在とそのペンを通じて中国を理解したいと考えていたようです。

当時は特に原稿に手を入れられることもありませんでした。わたしが書き始めた頃、邱編集長はとても気にかけてくれ、「香港を手中に収めれば、中国全体をこじ開けることができるんだよ」と言っていました。とても前向きな姿勢でした。

彼は政権転覆などを言いたかったのではありません。「ここを支点として、香港の法治、効率的な公務員体制、先進的な市民社会管理の経験を使って中国を助ければ、我われはお互いに良い面を学ぶことができる。香港は人口わずか700万人だが、歴史的資本で培われた手厚い資源があり、管理の経験を持つ。それが中国を助けられるよう祈っている」という意味です。

それは強力な「大中華」的関心からのものでした。ただ報道を始めると、気づいたことがありました。というのも、わたしは数少ない中国人記者だったので、とにかく出張やカバーストーリー執筆を担当することが多かった。でも、そこでなにをテーマに書いても、編集長によって「〇〇が中国を変える」というタイトルが付けられてしまうのです。記事で描かれた、そのテーマの複雑性などには頓着せず、南の地から北に向けて熱く潤んだ眼差しを投げかける、年老いた香港人華僑にはそれらすべてのものが中国が良くなるためのシグナルと希望なのだと映っており、彼らがわたしたちに求めていたのはそうしたシグナルと希望を発信することだったのです。

それもまた現実的な一面でした。当時の中国の市民社会には開放感があり、生き生きとしていました。社会ではたくさんの若く、力強い声が発せられ、始まったばかりのソーシャルメディアやネット掲示板、そしてブログで、そして「微信 WeChat」(以下、WeChat)の出現前夜にあって、さまざまな声と行動が沸き起こっていた時期でもありました。経済成長を成し遂げ、社会は開放的になり、暗い影はあったもののそれでも生気に溢れていました。海外から中国を観察する人たちもみなとてもわくわくしていて、情熱的な人たちはここで中国を変えていきたいと考えていたのです。

わたしは当時、「中国青年報」が出している雑誌「氷点」[*2]や「南方週末」[*3]などといった中国国内のメディアにも香港に関する原稿を執筆していました。

[*2]「中国青年報」が出している雑誌「氷点」:「中国青年報」は中国共産主義青年団中央委員会の機関紙で、若者向けの日刊紙。「氷点」は同紙が週に1回折込で配布していた雑誌で、社会のムードを反映して多角的、開放的、また批判的論点が盛り込まれていることで知識人に人気があった。しかし、2006年に政治的な整頓に遭い、発刊中止に。その後復刊したが、以前の鋭さは削がれている。

[*3]「南方週末」:広東省広州市で発行されていた週刊新聞。元は広東省内限定の地方新聞だったが、経済成長とともに2000年代から全国的に読者が爆発的に増え、全国紙扱いに。長文の調査報道を得意とし、注目を浴びる記事を度々発表したものの、2013年元旦号に掲載された「新年の言葉」が当局によって勝手に書き直される事件が発生。以降は完全に当局の支配下に置かれている。

香港の廉政公署(ICAC)[*4]による腐敗取り締まりの経験、香港のローカル文化保護運動など、香港の良いところをどしどし書いてくれ、と言われました。

[*4]廉政公署(ICAC):香港でイギリス植民地政府下の1974年に設立された汚職取締り機関。当時はイギリスから派遣された香港総督直属の機関として、警察や政府内にそれまではびこっていた汚職を一掃する役割を果たした。主権返還後も行政長官直属として機能し、一時は香港市民の誇りとされた。しかし、2012年に就任した梁振英行政長官の下でさまざまな非議にさらされるようになり、その権威と権限が大きく削られて、すでに存在感は失われている。

中国の編集者は、北京の伝統的な通りが取り壊されることをテーマに、「香港の伝統文化保護の成功例について書いてくれ」と言ってくる。わたしは、「成功例もあるにはあるけれど、香港はさんざん取り壊されていて歴史の記憶はとても弱い。資本家の力が大きすぎて、文化保護運動はそれほど成功しているとはいえない」と答えたのですが、相手は「それでもいい、うまくいった例を書いてくれればいい」と言うのです。仕方ないので、香港の大衆映画で取り上げられた社会運動について説明する形で記事を書きました。

香港では過剰な不動産開発によって引き起こされる問題の多くは解決できないままでした。そんな問題について、当時の中国は耳を貸したり、向き合おうとしなかった。というのも、彼らは一心に中国の成長を求めていて、香港の経験からその知恵を得ようとしていたからです。わたしはちょうど真ん中に挟まれ、どちらもが美しいことだけを見ようとしているのだと感じていました。

香港人作家の陳冠中[*5]氏がまとめた『ボヘミアン中国』という本には、2003年ごろ彼や廖偉棠[*6]といった作家が次々に中国に行き、香港人の北上ブームを生んでいた様子が描かれています。この頃には香港で中国や北京の話題、そして広東での様子を描いた書籍や映画が出現しました。

[*5]陳冠中:1952年上海生まれの香港文化人。香港大学卒業後アメリカに留学し、香港に戻った1970年代に欧米風な生活文化雑誌「号外」を創刊。その後映画の脚本などにも進出した。1990年代初頭に北京で暮らした希少な香港文化人でもある。2000年以降北京在住。邦訳本に『しあわせ中国』がある。

[*6]廖偉棠:1975年生まれの香港人作家。一時期北京に滞在し、中国と香港をまたぐ文化評論を続けている。

当時の社会には「港人治港」「高度自治」の下、1997年以降の香港は自分たちの家だというムードがありました。ここはどこぞの主の土地ではなく、自分たちの場所だと思い始めたのです。香港の返還からしばらくした2005年頃になると、そうした思いから伝統文化物の保護ムードが高まりました。そして起きたスターフェリー埠頭やクイーンズピアの事件[*7]は珍しい出来事でした。というのも、以前の香港ではなんど埠頭が取り壊されてきてもそれにこだわる人はいなかったからです。

[*7]スターフェリー埠頭やクイーンズピアの事件:2006年末から07年にかけて香港島セントラル側にあった渡船埠頭一帯を埋め立てのために取り壊すという都市計画に文物保護を訴える若者たちが反対、政府と激しい衝突を起こした事件。若者たちの間に、現在に続く「香港を自分たちの拠点」と考える「本土意識」が根付く事件となった。

香港返還以降、皆がここを自分の家だとみなすようになり、文物保護活動グループが次々と生まれて必ずしも不動産開発業者の利益に妥協しなくなった。これが多くの香港人が中国に入っていき、中国で理解を深めて協力しあおうとする動きと結びついたのです。当時、陳冠中氏は広東語の文化共同体を作れないかと提案し、陳冠中は「Canton」(広東)という概念を唱えました。

もともと香港人のほとんどは広東省から移民してきた人たちでしたが、資本主義体制下で地域経済に馴染んでしまったために、両者にはあまり交流のチャンスがなかった。でも、現実には両者の間にはよく似た部分もたくさんあり、彼はそれをもとに広東語文化共同体についての討論を呼びかけたのでした。

今からすると、それはもう遠い世界のようなお話です。でもわずか10年ちょっと前のことなんですよね。短い羅湖橋[*8]を挟んで今のように分裂し、お互いに敵意を抱いて絶交するような状況になるとは想像もしていなかった時代です。

[*8]羅湖橋:香港と中国の深センは羅湖河で分断されている。鉄道で香港から中国に入ると、羅湖駅で一旦下車して歩いて約30メートルの羅湖橋を渡り、中国入りするのが長い間一般的だった。

でも、当時の本からは当時の視点をうかがい知ることができます。それは香港から中国へ向けられただけではなく、当時わたしは一時北京に駐在していたので中国における香港や台湾文化への関心も感じていました。現地でも香港作家の本は同文異質文化への熱い興味を持って受け入れられていたのです。

しかし、あの頃の中国メディアは香港の良いところばかり見たがり、本当の香港問題を知ろうとはしなかった。恋愛と同じですよね。相手を愛していて相手の役にたちたければ、本来なら相手の良いところだけではなく、問題点も見なくてはいけない。しかし、当時の両者はバラ色のメガネで相手を見ていたのです。

わたしが最後に「亜州週刊」に書いたカバーストーリーは、「リビア戦争が中国を変える」というものでした。

雑誌は毎週木曜日に発売されるのですが、その週の月曜早朝に編集長から電話があり、「リビアで戦争が始まった。カバーストーリーを書いてくれ」と言う。「わたし、今北京にいるんですよ。リビアじゃありませんよ?」と思ったんですが、そこからものすごい数の人たちに北京から電話をかけて、リビアでビジネスをしている人たちにインタビューしました。専門家や中国人にタイトルに沿って話を聞くなんて、当時はむちゃくちゃだと思いました。

でも、10年経ってみると、あれはあれで良かったのだと思うようになりました。

そのときインタビューした外国人専門家はこう言いました。「中東と北アフリカは戦闘で大混乱になっていて、米国の目はそこに注がれていて中国にかまっているヒマはない。これが中国にしばし一息つく機会を与えるだろう」と。

実際に、今振り返ってみると、その後ヒラリー・クリントン[元国務長官]がアジア太平洋復帰を提案するようになるずっと前から、米国は中東と北アフリカに注力していました。そしてそれが中国に対する米国の牽制を鈍らせていたのです。それが2015、16年ごろにアメリカがアジア回帰を宣言した途端、緊張感が走った。

でも当時のわたしはそんな取材はバカバカしいと思い、一気に辞職を申し出た。もう二度とこんな決められた枠組みに合わせて記事を書くような真似はしたくない、わたしが知りたいのは本当の中国や香港の姿で、その現場にいたいのだ、と考えたのです。

●「陽光時務」時代

その後いろんな縁が重なり、2011年にはオリジナルメディア「陽光時務」[*9]に関わり始めました。「陽光時務」はiPadを媒体とした電子雑誌で、今思えば、そんな雑誌が生まれたのもまた当時の時代背景が大きく影響しています。

[*9]「陽光時務週刊」:iPadを使って読む電子書籍の形を取った時事雑誌で、張さんのほか、前述の「南方週末」などに関わった広東省出身の若いジャーナリストたちが編集者を務めた。中国にとっては批判的な内容で、中国国内で報道できないような事件の報道も多く、中国からはアクセス禁止となる。2012年になって収入源拡大を求めて同名の週刊誌を並刊。2013年には当時の梁振英行政長官の汚職を証言する人物のインタビューを掲載し、大きな注目を浴びる。しかし、政府によるさまざまな嫌がらせを受けて廃刊となった。

当時は習近平が国家主席に就任することは決まっていましたが、就任前のころ。人々はみなそのことに注目していました。中国という権威主義体制にとって最もセンシティブなときでした。民意の委任を得ないままいかに政権移譲をスムーズに進めるか、混乱は起きないか、権力闘争は起きないか。世界中が超大型の権威体制がどうやって何ごともないままで権力移行を果たすのかを見守っていました。

2012年前後には世界中のメディアが習の就任に注目していました。当時のニュースを見ると、すべての人たちが習を改革派、それも西洋的な意味での改革派だと考えていたことがわかります。[前首相の]温家宝が外国メディアのインタビューで「中国には政体改革が必要だ」と言い続けていたせいでもあります。

中国では胡錦濤と温家宝の体制のもとにあった2003年から2012年までに、市民社会がある程度の広がりを見せ、体制内の改革派と体制外の改革派が協力して、中国を経済改革から政治改革の道へ送り出そうとしていました。2003年から2012年にはそんな民間のムードがあり、多くの人たちがこの道を歩み続けるのを望んでいた。

そこに「皇太子」習近平が就任したのです。習近平の父、習仲勲は重要な改革派リーダーで、中国共産党史上では珍しく、否定的な評価のまったくない人物でした。誰かを陥れたという記録はなく、また文化大革命後の名誉回復処理において、多くの人たちが彼への恩義を口にしています。そして1980年以降には改革開放を指導しました。

胡錦濤と温家宝は西洋的な政治改革に向いた道を歩み、習近平は権力を握る前にはそれほど政治的な視点を表明することもしなかった。だから、当時のメディアはきっとこのまま改革が進むと考えていたのです。

「陽光時務」の社長だった陳平氏はたびたび、「長く見積もってもあと2年もすれば中国は変わる」と言っていました。彼は共産党幹部の親を持つ「紅二代」のビジネスマンで、偶然の巡り合わせで「陽光衛視」という古臭いテレビ局を買収することになったのでした。

なぜメディアに投資するのだと当時聞かれると、中国には改革が必要で、これは中国の知識人が提案や政策を献上するのにもってこいの時期だからと彼は語っていました。これはビジネスマンによるメディア興し[*10]の典型的な考え方で、陳平氏はそうした考えを背景にして新メディアを立ち上げる決意をしたのです。

[*10]ビジネスマンによるメディア興し:香港や台湾、東南アジアの華僑社会では、何らかのビジネスで成功した人物がメディアを興すという伝統があった。メディアを興して社会に貢献するという姿勢が社会的な名声を高める一つの手段にもなっていた。なので、華人圏の伝統をもつメディアのほとんどは、初代の出資者が大財閥やビジネスマンだったという歴史を持つ。

当時は伝統メディアは死にかけている、未来は新メディアの時代だとも言われていました。実際にはまだ誰も、新メディアとは何なのかなにも分からず、文字が音や映像とミックスされ、動けばそれが新メディアだと思っていた。でもそれはマルチメディアという形態でしかなかったわけですが。

わたしたちも当時、勘違いしていました。カバー写真が動いたり、政治リーダーの頭がゆらゆらと揺れたり、アニメーションのようなスタイル作りに注力していましたが、すぐに伝達の手法が昔ながらのそれと変わらないなら新メディアではない、と気づいたのです。本当の新メディアとは、伝達構造を徹底的に変えたもの、そのビジネスモデルが徹底的に違うものを指していたはずでした。でも、それがなんだか分からなかった。

その経験はわたしにとって、メディアが生まれる背景にあるパワーとはどんなものなのか、そしてそれが時代の政治ムードの変化とどんな関係があるのかをしっかりと考えるきっかけになりました。

でも、変化は人々が期待したように2年では生まれませんでした。「陽光時務」は新メディアではなかったし、社長がやりたかった意見や政策の提言、中国改革の推進のためのプラットホームとしての役割もまた幻想に終わってしまいました。

●雨傘運動期のフリーランス時代

「陽光時務」でのわたしは運営の仕事にも関わっていました。そしてそこを離れた後に雨傘運動が持ち上がったのです。

香港の反対派はなにかを起こそうと思いつくと、まず新聞で文章を発表し、すべての計画を公開します。対立する相手の考え方など考慮しないし、相手がそれを読むかどうかにも頓着しません。それは市民社会の開放的な討論精神に基づくもので、とても清々しく感動的な習慣です。

2013年の香港では「オキュパイ・セントラル」[*11]という考え方が論じられ始めていました。これがわたしのジャーナリスト人生における転換期となりました。というのも、それまでのわたしはすべての関心を中国に向けており、香港で一体何が起こっているのかには注目してこなかった。大陸から来たばかりの小娘のわたしには、スターフェリー埠頭を守ろうとする人たちの主張はよく理解できないままでした。

[*11]「オキュパイ・セントラル」:香港の行政長官と立法会全議席の普通選挙早期実施を求める市民がそれを渋る中国政府に対し、金融中心地区のセントラルにある公園に集まり、時間制限付きで座り込み、付近の交通をマヒさせるという抗議活動。香港大学の戴耀廷教授(当時)が中心となり、香港中文大学の陳健民教授(当時)、香港バプティスト教会の朱牧民牧師が提唱者に名を連ねた。実際には当初の予定通りのそれは行われなかったが、2014年9月に民主選挙を求める群衆運動で戴教授が「オキュパイ・セントラル」開始を宣言、その後それが雨傘運動といわれるデモ活動へと発展した。

それまでの香港のニュースといえば、どこかでおばちゃんがとっくみあいの喧嘩をしただの、どこかで起きたひどい交通事故なんかがトップページで語られるような、ある意味のんびりとした落ち着いた社会でした。もちろん、そんな社会にも深い矛盾はたくさんありました。でもその後起きた多くのこととは比べようもないレベルのもの。当時のわたしは、香港から中国を眺めるということに興奮していて、それがわたしがペンをとる動機になっていました。

そんなわたしには、なにが「オキュパイ・セントラル」なのか、市民の不服従ってなに?とよく分からなかった。そこに最大の転機をもたらしてくれたのが、陳健民氏でした。

たぶん、中国出身者は香港の人たちよりもずっと彼のことを知っているはずです。というのも、彼の学術研究とプロフェッショナルとしての専門はそれまで30年間、中国と密接に結びついていたからです。彼が率いる香港中文大学の香港公民社会研究センターは中国NGOの「黄埔軍校」[*12]と呼ばれていました。彼らは静かに中国で多くのNGO研修を行ってきたからです。陳建民氏は2008年には中国民政部の高級顧問として、中国大陸で起きた四川大地震の市民団体や救援活動の組織に多く関わっています。

[*12]「黄埔軍校」:中華民国時代に総理を務めていた孫文が広東省黄埔に作った軍官学校。その後中華人民共和国になってからも、この学校の卒業生が人民解放軍のエリートとして指揮を取った。「〇〇の黄埔軍校」は「猛者やエリートのゆりかご」という意味。

わたしはそんな陳氏をなんどもインタビューしたことがありましたが、その話題の中心はいつも中国でした。その彼が「セントラルを占領する」と言っていると新聞で読んで、わたしはびっくりしてしまったのです。それはつまり、彼のこれまで30年間の成就と一線を画し、手放すという意味になります。これまでずっと培ってきた中国の多くの協力者たちと手を切らなければならないはずです。彼はその人たちを守らなければならないから。

そこでわたしは尋ねたんです。「なぜまたあなたがセントラルを占領するなんて思いついたんですか?」と。すると彼の返事は非常にシンプルでした。「ぼくは香港人だから。ここはぼくの家だから」。

最初、わたしにはよくわかりませんでした。でも、香港人の多くがセントラルを占領しようなんて思っていないじゃないですか、というと、彼は笑いながらいろんな話を聞かせてくれました。いや彼も別に自分から占領しようと思いついたわけじゃなく、それこそ戴耀廷だってそんなつもりじゃなかった、と言う。戴教授は当時、新聞に持っていたコラムで「思想的な実験として」と前提し、もし中国政府が民主選挙をさせないなら、セントラルを占領してみたらどうだろう、というアイディアを提案した。それを読んだ香港の著名ジャーナリストが彼をインタビューし、「あの提案は本気ですか? もしやるとしたら誰とやるんですか?」と突っ込んだ。そのとき戴教授はふと思いついて、「陳健民と朱耀明かな」と答えたというのです。

そのとき、陳建民教授はといえば、フランスでバカンスの真っ最中だった。新聞で初めて自分がセントラルを占領することになっていることを知り、手をかけた電話を置いてまず20分くらい考えた。そして、自分もそれに関わりたいと戴教授に伝えたのだそうです。

笑いながら彼が話すそんな裏話を聞きながら、わたしは思いました。なんてむちゃくちゃな話なの、歴史がそんなにたやすくあなたたちによって書き換えられるってわけ?

焦燥感に駆られたわたしは、いろんな人たちに意見を求めました。そのうちの一人は陳教授の中文大学での親しい友人であり、同じように中国と関わるある学者でした。彼らはたびたび協力していて、文化大革命などの話題においてもその意見は一致していたのに、その学者は陳氏のこの選択に激しく反対していました。なぜ反対なんですか?と尋ねたら、彼はこう言いました。「自分の手に負えないからって鍋ごとひっくり返してしまうようなだだのこね方じゃないか」。

とても厳しい言葉でした。それを聞いて、こんなに長い間協力し、陳氏のことはよく分かっている彼がまさか彼の人間性を疑っているの?とも考えました。

でもその説明を全部聞いて、その学者の憂慮をやっと理解できました。彼が言いたかったのは、「香港が変質しているのは事実だが、どんなに変質しても中国よりはずっとマシだ。中国にとって香港は非常に大事な市民社会のオアシスで、世界に続く窓なのだ。香港が中国にとって大事だからこそ、香港は混乱してはならない。もし香港が混乱すれば、中国は一縷の望みすら失ってしまうことになる」というのです。彼はそういう視点で「オキュパイ・セントラル」を不安だと感じていた。彼は政治的な面から、それが香港を引き返すことができない危険な道に追いやってしまうことになると考えていたのです。

インタビューを終えて、わたしは二人の違いに気が付きました。二人ともそれぞれの論理には脈絡があり、どちらも正しかった。一人は香港で長年暮らし続けてきた中国出身の学者あるいは知識人、もう一人は中国の出来事に関心を寄せ続け、中国に開放のための窓を残しておきたいという思いを持つ人物。

中国生まれの陳教授にとって、半生を中国で過ごしてきたけれども香港こそが我が家。香港のライバルは香港だけで、今日の香港が昨日の香港に比べて悪くなっていくのを、香港人として我が家が悪くなっていくことを黙って眺めているわけにはいかない、行動を起こさなければ。そしてその行動がどんな結果をもたらすか、行動している人には予測できないのです。それは社会運動に携わる、香港を出発点とする行動者の基本的理論でした。

彼ら二人はそれぞれに、どちらも理にかなっていると感じました。

ならばわたしはそれを前に、陳建民教授になるのか、それともあの学者になるのか? それは街に出て活動するかではなく、わたしがどちらの立場に立って話をし、記録し、執筆し、行動し、思考し、自分の人生を展開するかという意味の選択でした。

そのとき、強烈にわたしの心に湧いたのが「陳建民教授の立場に立ちたい」という思いでした。その立場の選択はまた、「香港人の立場から香港を書きたい」という思いをわたしにもたらしました。中国人の立場からではなく、中国に足を置きつつ香港の自由と法治を利用する立場ではなく、香港人の視点から香港を理解できるようになりたい、と。

一人の書き手として、観察者としてこれこそが採るべき立場だと思いました。そしてそこから「オキュパイ・セントラル」の原因を理解しなければならない、とわたしは当時勤めていた雑誌を辞め、完全に「オキュパイ・セントラル」から雨傘運動に密着しました。その約1年半の間、「ニューヨーク・タイムズ 中国版」[*13]で、しっかりと香港を理解しつつ、自分のリズムで記事を書き、またその機会に香港に関する本を読んだり映画を見たりするようにしたのです。

[*13]「ニューヨーク・タイムズ 中国版」:米メディア「ニューヨーク・タイムズ」は2012年6月からオンライン形式で一部記事を中国語に翻訳して公開している(https://nyti.ms/3kSf540 )。中国国内からはすでにブロックされており、通常の方法ではアクセスできないが、中国向けの簡体字版、台湾や香港で使われている繁体字版がそれぞれ運営されており、一部評論は中国語版独自の編集が行われている。張さんもその中国語版でフリーランスのコラムニストを務めていた。

二人の大学教授があの運動を引き起こしてくれたことに、わたしはとても感謝しています。それはまるで論文の執筆準備をするように、わたしにたっぷりと時間をもたらしてくれました。その後起きた運動[2019年の「逃亡犯条例」改定反対デモ]では本を読む暇もないまま、2、3日に一度の激しい衝突が起きるたびに最前線に駆けつけなければなりませんでした。当時はまだ教授たちもまた、論文を書くみたいにいろんな人と話し合い、意見を集めて、前後十数ヶ月もかけたよ、とよく冗談を言いあっていました。わたしもまた香港を理解するために十分な時間をかけることができたんです。

ここでわたしは立ち位置の選択をしたのです。

「他者の脈絡で他者を理解する」というのは賀照田[*14]という学者の言葉ですが、わたしが大好きな言葉です。2014年には多くの学者がこの言葉を引用し、それまでよく使われた、耳に馴染んだ枠組みに取って換わり、地域性を超えた視野を持つことを指す言葉として使われるようになりました。

[*14]賀照田:中国社会科学院文学研究院の研究者。専門は中国の18世紀中葉以来の政治史、思想史、現代文学。

その「耳に馴染んだ枠組み」というのが「大中華」でした。その頃ちょうどわたしたちは中国、香港、台湾の台湾海峡をまたぐ三地域、そして東南アジアについて語るとき、政治的な観点から正しくピッタリとした言葉を探し求めていました。そのすべての人たちの利益に見合う言葉を見つけるのにとても苦労していました。人々は必ずしも自分を華人だと考えておらず、また中国語文化共同体だという認識もなかった。以前はざっくばらんに「大中華」という言葉がよくビジネス面で用いられていました。国家や地域の複雑性からくる衝突を避けるため、地域経済体を形容する言葉として地域ブロックを指すものとして、そんな「Greater China」つまり「大中華」は1980年代から2010年までほぼ30年間、多くの場面で使われていました。

しかし、それぞれの地域でゆっくりと民族主義が台頭し、大香港主義、大台湾主義と言われ始めた頃から、自分を「大中華」と呼ぶ人が減り始めました。

そこから「大中華」は聞く者を不快にする失礼な言葉へと認識が変わっていきました。人々が集まって同じテーブルで仲良くおしゃべりしながら食事を取っていたのに、テーブルを離れようとしたときにこの言葉を使うだけでテーブルがひっくり返されてしまう。「大中華」はそんな、人々に嫌われる言葉になってしまったのです。

わたしは今でも、中国と香港、台湾という同文同種ながら文化面では異質な地域のコミュニケーションが取れるような叙述手段を求めています。そんなわたしにとって、「他者の脈絡で他者を理解する」は香港の変化を受け入れるきっかけになりました。陳健民教授とあの学者はそれぞれ自分の立場ではなく、相手の立場で相手を理解していた、そんな関係があったのだと気が付きました。

もちろんそれは大変難しいことです。一般の人にとっては、その知識、感情の枠組みに反するもので、人間性に反することかもしれません。例えば香港で標準中国語を話してタクシーの運転手に嫌がらせを受けた人に対して、もしわたしが、相手の背景を、その原因を理解しろと言えば、非常に非人間的です。でも、一人の書き手として、フィールドワークをし、知的生産を行う者にとって、それは非常に大事な姿勢なのです。

わたしは今、そんな立ち位置で執筆し、行動しています。

香港の知識を補い、他者の文脈で他者の立場を書くということのほかに、79日間に渡る雨傘運動の最終日の体験は深くわたしに影響をもたらしました。今からすれば、あの日は平和的に収束したと言えます。成果はなかったけれども大きなけが人や死者は出ず、平和的に強制排除が行われた。最後はセントラルの座り込みは散り散りになっており、警察がそのテントを没収したらそれですべてが終わりとなった。

強制排除では500人ほどがそこに居残りました。彼らは地面に座り、「わたしは罪を認める」「わたしは罪を犯した」「お遊びじゃない、市民的不服従[*15]を表現したのだ」「わたしはここで逮捕を待っている」と叫んでいました。

[*15]市民的不服従:正当な権利を持った市民社会の住民が、政権に対してその意思を主張するために、敢えて非暴力手段で違法行為を行うことをいう。インドのガンジーの非暴力な抵抗もその一つ。雨傘運動では、市民らが幹線道路を占拠して座り込みを続け、強制排除の日にその「罪」を認めて逮捕されることを自ら選択した。

わたしは一人の書き手としてその全過程を見守りながら、なんとも言えない複雑な気持ちになりました。書き手として79日間を運動の中心人物とともに過ごし、皆がわたしを友人として認めてくれ、わたしもまた彼らを友人と思い、彼らの事務所に出入りして、彼らが準備をし、話し合う様子をじっと観察してきました。

それがこの日になって、彼ら全員がそこに座り込み、警察が彼らを抱え上げて運び出しているとき、その人たちとわたしの間にはモーセによって開かれた道ほどの距離があるのを感じていました。わたしは岸の上に立ち、彼らは水の中にいる。彼らがわたしに向ける眼差しは理解に満ちあふれているのを感じました。「大丈夫だよ、あなたはジャーナリストなんだから。それに中国の出身だし。早く逃げて」

あの時のことはわたしを苦しめました。わたしは確かにジャーナリストで、そして確かに岸の上に立っていた。でも、わたしはこの運動の大きな価値を認めている。もし、ジャーナリストでなかったら、わたしはそこに立っていたはずだったのですから。

そして考えに考えて、もう二度と岸に立つことはしないと思うようになりました。だからといって、街に飛び出していくという意味ではありません。

わたしにはわたしの戦う場があり、陣地があります。岸の上に立ちたくないなら、わたしに出来ることは自分のフィールドにおける行動者になることです。ここでいう行動者とは、実際に街中に飛び出してデモ行進することではなく、岸の上で物事を変えていくという意味です。

●「端」と「Matters」、新しいメディアの時代

偶然にも、その出来事から1ヶ月後にある人に呼び出されました。その人はその後「端」[*16]の出資者となるわけですが、その構想はものすごく大きな餅のようなものでした。「華人世界で最高のメディアを作りたい」というのです。

[*16]「端」伝媒:雨傘運動から1年後の2015年8月に張さんが立ち上げたウェブメディア。中国出身の留学組弁護士らが中心に資金を出し合って設立した。中国、香港、台湾、東南アジアに記者を置き、それぞれの地域に根ざした視点でさまざまな深層報道を行うスタイルを取る。後に出資側が中国政府筋の圧力を受けて資金を引き上げざるを得なくなり、苦渋の末に無料メディアから課金メディアへ転換。ウィキペディアによると、2019年4月の時点で課金会員は3万3000人に達している。張さんは創刊から2018年まで編集長を務めた。

これほど多くの中国人が海外にいて、これほど多くの人材がいるのに、なぜ報道において、質的にまだ一つも国際メディアに比肩するメディアがないのかについて、わたしたちは意見を交わしました。

わたしもちょうど記事を書きながら、この問題にぶち当たっていました。中国大陸のメディアではホットなニュース性のある話題以外で、長編記事を掲載できるところがない。でも「ニューヨーク・タイムズ 中国語版」では1本8000字レベル[一般に中国語を日本語訳にすると文字数は1.5倍。つまり、ここは日本語でいうならば1万2000字の長編に匹敵する]の記事が書けた。中国語の世界にもそんな深いメディアがあってもいいはずでした。

出資者はわたしに、そんなメディアをやってみないかと持ちかけました。わたしは迷いました。それまで管理したことがあったのは最大10人くらい、でもアイディアとしての「端」はもっと大きくて、100人レベルのチームで大きな視野を形作るというのです。自分にそんな大所帯を率いることができるとは思えず、かなり躊躇しました。

そのとき別の二人の名前を挙げました。あなた方が出そうとしているそのお金をその二人に渡したら、香港でメディアが2つできるはずだ、と。しかし、それを伝統的な古臭いメディアに投じても、あるいは急進的なアンチな立場のメディアに投じても、メディア環境を変えることはできない。本当の意味での広い視野における中国、香港、台湾のコミュニケーションも生まないだろう。わたしが知る、能力のある若い記者たちもそんなメディアでは働かないでしょう。

もし、雨傘運動を体験していなければ、あのとき抱いた無力感がなければ、わたしに勇気は湧いてこなかったはずです。そのときわたしの心に浮かんだのは、やっぱりこの世界を悪人に任せてはおくわけにはいかない、ということでした。

「端」のチャンスを使って若い苗を育て上げる、そのチャンスを握ることで、自分が手に入れた資源の再分配の仲介をしよう、そうして我われが読みたいと思うようなメディアを作ろう。それを「端」のキャッチフレーズ「Be The Change You Want To See」に込めたのです。それはまさに香港が授けてくれたインスピレーションでした。

「端」では大変な苦労、失敗も体験しました。それでも、総体的には地域性を超えた視野を若い編集者、記者、書き手に与えるという大きな方向性は変わることなく、最終的に皆に認められるブランドになりました。

こうした香港での経験をわたしは心からありがたいと感じています。その経験がなければ、やる勇気を持てないことがたくさんありました。でも、やってみて初めて大丈夫だ、と分かることもあるんです。

勇気というのは実はある種の判断力だと思います。それが正しいかどうか真剣に考えて、もし十分に考えた上でその方向性が正しいと確信すれば、多くの人たちを説得することができるようになります。そしてその多くの人たちの助けを借りることができれば、それはうまくいきます。この世界には難しいことはそれほどありません。わたしは信念があれば事をなせると深く信じています。

今回の講座のテーマは、「記録、執筆、そして行動」ですが、以上お話しした三つの段階こそ、この三つの言葉そのものでした。「亜州週刊」ではプロのジャーナリストとして記録していたものの、わたし自身の立場で書いたことはなかった。もちろん、記録もまたプロの仕事です。香港について書くようになってから次第に自分の執筆の立ち位置が生まれ、偏向を排除して他者の脈絡で他者を理解するようになりました。「端」伝媒に関わってから、自分の中にメディアという戦場で行動を起こし、なにかを起こすことを始めた。もっと多くの資源が行き交う節目へと意識的に自分を向かわせて、自分のポケットに入っているそれだけではなく、さらにもっと別の資源を掘り起こすことができるようになった。それらの資源を整合し、再分配する能力を身につけた。なにかを創造することをためらわず、やるべきなのだと考えるようになった。

こうした三つの段階で、わたしにとっての記録から執筆、そして行動へという転換が完了しました。

現実にはこれらの経験を経て、さらに勇気を持ってリスクに立ち向かうことができるようになりました。2018年中盤にもう一つのプラットホーム「Matters」[*17]を設立したのがそうです。

[*17]Matters:張さんが現在運営している評論プラットホーム。「報道」ではなく、会員たちはそれぞれの話題や意見、評論を書き込み、そこにブロックチェーンスタイルを導入して、注目される文章や筆者にデジタルコインを与えるなどの試みを行っている。

「端」伝媒には出資者がおり、わたしは職員第一号で副創設者でありつつ、お金を心配する必要はありませんでした。でも、2018年に始めた「Matters」は完璧な起業です。お金のことからすべてを自分で手配しました。

これまでの経験がなければ、わたしにはどうしようもなかった。わたしの職業、人生のすべてがメディアという業界におけるそれであり、そこで多くの変化と問題を目撃してきました。多くの問題は単一的なコンテンツ生産者だけで解決出来るものではなく、「端」には多くのすばらしいコンテンツが集結していたものの、コンテンツ生産者ではなかった。社会環境が直面する多くの問題、たとえば同類で固まったり、情報の二極化や、強力なアルゴリズムによる優位性などは、単一のコンテンツ生産者には対応出来ません。

どうしたらそれに対抗できるのか? わたしにはもう一つのFacebookを作り出す能力はありません。なので、伝統的なコンテンツ生産と大規模プラットホームの間で新しい模索を始めたのです。検閲を回避して、分散化し、情報の配信と組織化の手段を見つけるために。エリートが作る媒体でも、伝統的な大規模プラットホームに振り回されるのでもない、中間の路線に別の可能性はないだろうか? これがわたしがMattersを始めた理由です。わたしにとってこれは、メディアを前進させていくための試みなのです。

●時代の矛盾を生きる

2005年の中国と香港の蜜月期から2020年までをまとめると、記録から執筆、そして行動に至る、メディア業界での模索の連続でした。時々考えます、もし香港に残っていなかったら、わたしの人生はどうなっていたのだろう?と。その参考例はたくさんあります。大陸に戻っていったわたしの友人たちがそれです。

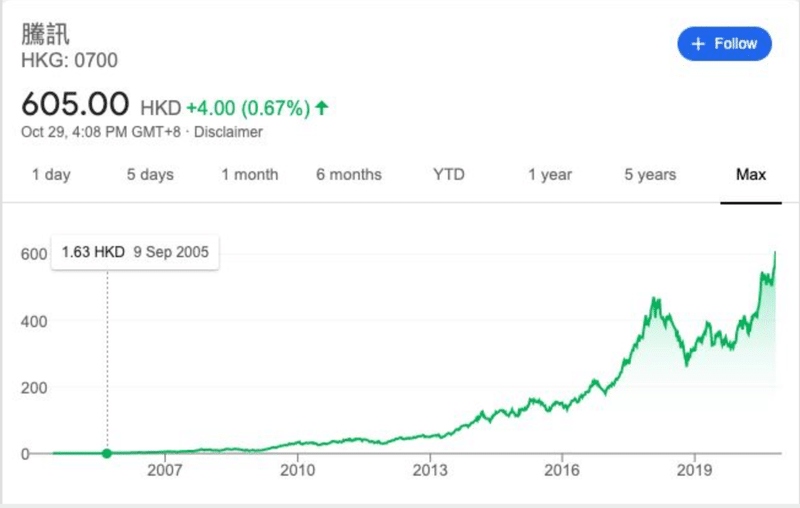

これは「ネクストメディア」[*18]の株価です。グラフの中にわたしが香港に来た日を記してみました。崖を落ちていくように下落しています。2005年にわたしが香港にやってきたときはその黄金時代が終わりかけていたときでした。2007年、2009年にさらにまた大幅に下落しています。伝統メディアはだいたいこうした状況になっています。この頃からソーシャルメディアが出現し、ウェブ2.0時代に入っていきました。

[*18]「ネクストメディア」:香港で反体制的な立場をとる新聞「アップル・デイリー」や雑誌「壱週刊」を発行するメディアグループ。中国語名は「壱伝媒」。今年6月末の「香港国家安全維持法」施行後、8月にはグループの経営陣が逮捕された(その後保釈)。

こちらは「騰訊 Tencent」(以下、テンセント)の株価です。まったく逆ですね。ネクストメディアよりも大きな割合で変化をしているのがわかります。ここでお話ししたいのは、わたしの「もしも」の人生がそんなテンセントの株を買っただろうかという話ではありません。大陸に帰って行ったわたしの同級生たちがその後体験したのは、こんなインターネットの成功だったということです。それによってもたらされた輝きと成長は、大変現実的なものです。

中国では国が多くの社会資源を握り、多くの伝統産業ではいわゆる「国進民退」[国が前進し、民が退歩する]状況にあり、民間にはそれほど自分の抱負を広げていく空間は残されていません。しかし、インターネットは新しい業界で、完全なブルーオーシャンでした。その新たな資源によって多くの古臭い業界がシャッフルされたのです。

一方で台湾や香港の若者たちにはそんなチャンスはなかった。手足を伸ばせる空間はなく、40代、50代の人たちがすべてを握ったままだった。若者たちは息を詰めてその能力を示せる45歳まで待たねばならなかった。

中国では若者たちがインターネットは若者たちに、彼らの夢を実現するための多くのチャンスをもたらす神話となりました。わたしは香港にいて、そのことを取材して伝えたりはしていましたが、個人としてそれを体験したことはなかった。わたしが体験していたのは[伝統メディアの]下向きのグラフだったわけですが、一人のジャーナリストとして、書き手としていえば、あるいはちょっとした複雑な体験を敢えてしてきた書き手としていえば、わたしの体験は特殊で大切なものだった。香港という、一番に風を受ける峰に立ち、大時代のとても重要な変化を見つめることができたからです。

もしインターネット業界に入っていたなら、そこで新しく出現した巨大プラットホームが今では公共社会に非常に大きな問題をもたらしているわけですが、わたしが批判的な視点でそのことを捉えることはできなかったでしょう。わたしは、あのITブームで金持ちにならなかった自分にとても感謝しています。

というのも、わたしにとってそうした視点はとても大事なことだからです。陳冠中さんがよく引用するフランスの哲学者、ロラン・バルトの「時代の矛盾を生きる」という言葉をわたしもここでご紹介しておきましょう。最初はあまり分かっていなかったのですが、だんだんこの言葉の意味を意識するようになりました。

わたしは自分の身を隙間に置くようにしています。隙間に身を置くのはとても大変なことです。特に中国、香港、台湾の間で激烈な矛盾が生じると、自分がまるまる引き裂かれたような気持ちになります。もし、三つの地域それぞれの人たちの気持ちに立とうとするならば、精神分裂を起こしてしまいそうになる。

それでも、自分はその隙間に身を置きたい、多少苦しくても。そうすることによって、初めて本当の意味で自分の身をもってこの時代を生きることができるからです。思考や執筆、行動することによって人生を生きたいと思う人間にとって、それは大変貴重な財産なのです。

自分がこの道に立ち、この変動性の中に身を置いて、自分の身を持ってそんな変動がもたらした、善意による享受や開放、あるいは悪意による衝撃、さらには閉鎖も、それらを体験したいと感じていることが重要なのです。それはとても重要な視点なのです。

それらはもちろん、わたしの努力の成果でもあるわけですが、時代によってもたらされたのは間違いありません。もし、中国と香港が蜜月期でなければ、当時大陸出身者のわたしに「亜州週刊」が関心を持つことはなかったし、今日お話ししたさまざまなチャンスは手にできなかった…これらはすべて時代が背景になってもたらしてくれたものです。

最近読んでいる本に、フィリップ・クーンという、すでに亡くなった漢学者の著書があります。あまり本を書いていない人で、生前に10年ごと1冊程度しか出ていません。でもとてもおもしろい。

彼の『Chinese Among Others』という海外華人の歴史を研究した本では、「歴史資本」という概念が提示されています。一人ひとり、それぞれの都市や国家には歴史資本がある。歴史構造の変化によって、その歴史の経験があなたに与えるものを指しす言葉です。

わたしにも多くの歴史資本があります。わたしにとってそれらはどれもポジティブなもの。一人ひとり、それぞれの国、それぞれの都市に多くの歴史資本がある。わたしたちがいうところの人生の意義、あるいはさっき触れた「時代の矛盾を生きる」とは、蓄えてきたその歴史資本を転化して、この歴史、社会に還元することが出来るかどうかということ。人生というのは、そんなとても重要な意義を源にしているのです。

人間として、この世を生きる意義がそこにある。だから、わたしにとって歴史資本が多ければ多いほど、それを蓄えられれば蓄えられるほど、感激にたえない。それらの多くは現実的な意味においてネガティブなものであっても、経験において、気持ちにおいて、思考の面においてはポジティブなものだからです。

ここから先は

月刊「ぶんぶくちゃいなノオト」

メルマガ「「§ 中 国 万 華 鏡 § 之 ぶんぶくちゃいな」(祭日を除く第1、2,4土曜日配信、なお第2,4土曜日が祝日の月は第3土曜日…

このアカウントは、完全フリーランスのライターが運営しています。もし記事が少しでも参考になった、あるいは気に入っていただけたら、下の「サポートをする」から少しだけでもサポートをいただけますと励みになります。サポートはできなくてもSNSでシェアしていただけると嬉しいです。