CONCARINO PRODUCE CO vol.1「COMEDY」を観てぼやく

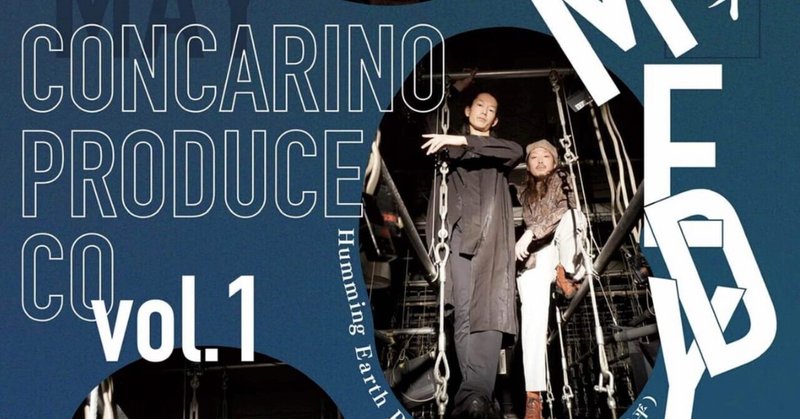

CONCARINO PRODUCE CO vol.1「COMEDY」は、コロナ明け後に満を持して動き初めた、札幌の劇場コンカリーニョの独自企画。今回のテーマは題名にあるように「COMEDY」。俳優やダンサーが3組に分かれ、このテーマでパフォーマンスを行った。

さて「COMEDY」だ。

そもそも、この言葉の語源は古代ギリシア時代まで遡る。日本語になると「comedy」は「喜劇」と訳され、その対になる「Tragedy」は「悲劇」と訳された。古代ギリシア時代は、この2つは同時に上演されることが多かったようだ。

「喜劇」「悲劇」と書くと、「楽しい劇」「悲しい劇」と色分けしたくなるが、ギリシア時代にこの言葉が作られた時の意味とは、現代の意味合いは大きく変わってしまっている。

本来、ギリシア演劇の「悲劇=Tragedy」は、歴史的なドラマを上演する演劇で、人間が神に抗い、敗北する歴史を示すストーリーが、その大半をしめる。神の足元にも及ばない人間たちの営みを顧みることで、自戒を則し、教訓的な内容を指し示す。教養深い芸術なのだ。

それに対して「喜劇=Comedy」は、祝祭のパレードの中で上演されることもあり、市井で生活する人間の生身を素材にすることご多かった。それゆえに、直近の時事を扱ったり、辛辣な政治批評や人物評論を語ることも多かったのだそうだ。

有名な話ではあるが、ダンテの「神曲」は、とてつもなく暗い話なのだが、本人は「comedy」として書いたらしい。そもそも、現代に「comedy」という言葉が入っている。日本語の「喜劇」と「悲劇」のイメージからは遠くかけ離れている。さらに、「comedy」には定住地を持たず流浪する人々の物語りであると位置付ける研究者もいる。

とにもかくにも「comedy」だ。

今回のCONCARINO PRODUCE CO vol.1「COMEDY」は、そういう意味では間違いなく「comedy」だった。コンテンポラリーダンスというと、なかなかわかりづらく、手をつけられない印象の芸術である。しかし、今回の3つのダンスシークエンスのどれも、ぼくのようにコンテンポラリーダンス自体をよく知らない人間でも、近づきやすい作りになっている。

特に、最初に上演された俳優・梅原たく氏と出演、きたまり氏振り付け・演出の「女学生」という作品は、文学と俳優とダンスという不思議なコラボレーションだった。俳優の身体によって語られる物語が、太宰治の「女学生」と見事にずれている。

このズレが太宰作品の不安定さを引き出しているとともに、作品全体の禍々しさを生み出していた。柔らかくスムーズに動く俳優の体は、それ自体が異質で、君の悪い物ではあるのだが、青春というつかみどころのないドロっとしたエネルギーが、手加減なしに観客に投げられてくる。

学生服を脱ぎ捨て、青いスポーツユニホーム(短パン、半袖)で飛び跳ねる俳優に爽快感を感じる。四六時中、鏡をみながら踊っているという設定だそうなのだが、目に痛いユニフォームの青がさらにその痛々しさを増幅する。みていて、気恥ずかしさがむずむずしてくる。ここには一つの祝祭があると思う。

そもそも、この「女学生」という作品は、振り付けのきたまり氏の過去作であることも興味深い。初演では、きたまり氏自身が踊ったそうで、そこからさらにパラダイムシフトを起こしている本作は、さらに味わい深い。コンテクスト、パフォーマー、ディレクションすべてき微妙なズレがあるところに、太宰治感が溢れ出している。

ほかの2作品も「comedy」として楽しめる内容だったが、その意図やグロテスクさにおいて梅原氏+きたまり氏の作品が異彩を放っていたことは、書き記しておきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?