ダンスカンパニーKIKIKIKIKIKI「MUSUME-Dojoji」を観てぼやく

前に働いていた職場があった町は、浜町で漁業関係の人が多かった。気性の荒い人も多いのだが、さっぱりしていて、ぼくには働きやすい町だった。その町では、年に一度、文字通り町全体が大騒ぎになるお祭りがあった。

そのクレージーなお祭りは二日間行われ、たくさんの家が、その日だけは扉を開けて、お祭りで回る人たちに食事やお酒を振る舞う。とにかく飲まされる。とにかく食べらされる。町中が陽気になったり、盛りすぎて乱闘になったりととにかく楽しいお祭りだ。

ぼくは、そこて「魔を払う」というお仕事があるチームに参加させてもらっていた。江戸時代の参勤交代のイメージなのだろう、大人も子どもも顔を白塗りにして、町中を練り歩く。ぼくも練り歩くのだけれど、参加者の顔に絵を描くペインティングの仕事も仰せつかっていた。

お祭りの朝は早く出かけていって、師匠のAさんの指導のもと、だいたい10人くらいの人の顔に江戸時代の奴さんの化粧を描く。ぼくは、この仕事が好きだった。準備会場のドアをあけると、下地に塗る白粉の匂いが漂ってくる。

そうすると、「あ、今年もお祭が始まった」と思うわけだ。ぼくのお祭りは、白粉の匂いとともにやってくる。(残念ながら、ここ数年、このお祭りはコロナのせいで自粛を強いられている)

そして、今回のKIKIKIKIKIKI「MUSUME-Dojoji」。劇場のドアを開けたとたん、白粉の匂いが漂ってきて、ぼくの中で、まつりモードか始動してしまった。よくわからないが、ドキドキしてくる。平常心では観られない。演者の方が塗っている白粉の匂いだ。

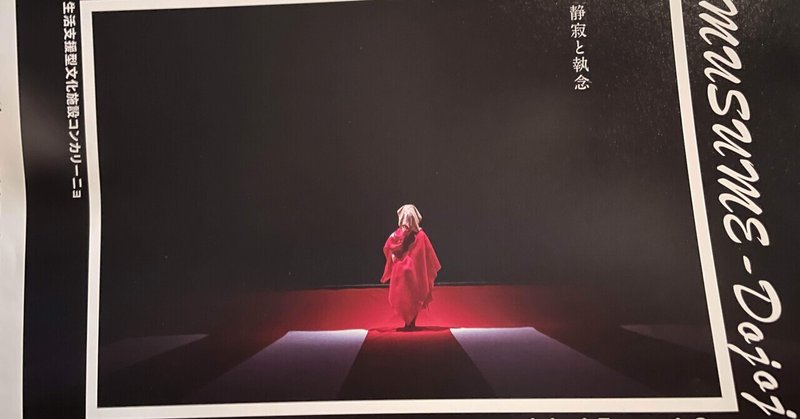

この作品、歌舞伎の長唄の音声を使用して、ダンサーの方が幽玄に踊り続ける。「娘道成寺」の再解釈(といっていいのでしょうか?)。蠢きながら形を変えていくダンサーの肉体は、幻惑的で、浮遊感を纏っている。目が離せない。

しかし、困ったことに、白粉の匂いのせいで、ぼくに聞こえてきたは、昔いた浜町の祭囃子と波の音だ。

江戸時代、高貴な人以外は歌舞伎を見ることを禁止されていたそうだ。しかし、歌舞伎を愛する市井の人は多く、西日本を中心にこっそりと農村歌舞伎や田舎歌舞伎という文化が根付いたそうだ。今回の作品の制作背景は知らないのだけれど、ぼくのなかで、いろいろなものごとが繋がってしまった。

「MUSUME-Dojoji」の音楽、ダンサーの肉体、そこに根付いているはずの大衆の息遣い。コンカリーニョの舞台の上に、敢然と立ち上がって来たものから、ぼくは目を逸らすことができなかった。

個人的な体験の話と、ダンス鑑賞の話が結びついてしまって、しごく間口の狭い話になっているのだけれど、これでいいのだ。このぼやきは、舞台の批評ではない。そんな、大それたことはぼくにはできない。ぼくにできることは、他人の作った幻を、自分の幻として受け入れる作業の過程を記すだけ。

それが、ぼやきだと思う

ボヤキ イズ ノット デッド

結論とかいらないけど、付け加えるとするなら、kikikikikikiのきたまりさんのダンスは、とびだす絵本。とびだす汁は、危険な銃弾だという話だ。それから、きたまりさんの顔は、僕に白粉顔のペインティングを教えてくれた浜町のAさんによく似ている、偶然だけど。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?