『新型コロナからの気づき―社会と自分の関わりを中心に(1)不要不急とは何か?』(柳澤協二氏)

[画像]新型コロナ対応広告の無料イラスト(提供:株式会社Hikidashi)。様々な事業者の自粛による臨時休業は緊急事態宣言発令で全国に拡大し、日本経済が"自粛"する事態となった。

【道しるべより、特別寄稿のご紹介】

国際地政学研究所理事長・柳澤さんはこのコロナ禍を振り返り、「改めて感謝したい気持」になるほど様々な気づきがあったそうです。私どもへの特別寄稿第1編では、等身大の目線で個人と社会の動きを考察いただきました。

初回には「自衛隊を活かす:21世紀の憲法と防衛を考える会」(以下「自衛隊を活かす会」)を結成し信念を共にする"紛争解決人"、伊勢﨑賢治さん(東京外国語大学総合国際学研究院教授)も登場します。

自粛の呼びかけに隠れた行政の「不作為」とは、コロナ禍が明かした日本社会の課題とは―。コロナ禍の明日を生きる道しるべの一つに、どうぞご一読ください。

緊急事態宣言は解除されましたが、いまだに感染者は増え続け、コロナ以前の日常は戻りません。年金暮らしの私の場合、家にこもることもできますが、生活のため、あるいは地域の暮らしを支えるために店を開け、人と会い、電車に乗らなければならない人たちは、感染防止と生活という二律背反に遭遇して、本当に大変だろうと思います。こうして家にいる生活を送るなかでも、自分の日常が、スーパーの店員さんや宅配便のドライバー、ごみ収集の作業員さんなど、いかに多くの人たちに支えられているかということに、改めて気づかされます。

(1)不要不急とは何か?

コロナに伴う自粛生活のなかで、いろいろ考えることがありました。その一つは、“不要不急”とはなんだろう、ということです。私も、計画していた旅行や家族の会合も取りやめました。それは、生きるために不可欠ではないのですが、間違いなく生活の一部でした。

人によっては、パチンコでも“接待を伴う飲食”でも同じ生活の一部かもしれません。それでも、2か月自粛できたのなら、それは“不要不急”だったのか。そうではなく、必要なことを我慢していただけです。我慢は、個人差はあっても、やがて破たんする。

生物学的に生きることを基準にすれば、食って寝て子孫を増やす、そのために働く、それ以外のことは不要不急になってしまいます。特に趣味や娯楽は、生物学的な生存に不可欠とは言えない。しかし、人間らしく生きるために必要であることは否定できません。

先日、“東京アラート”が継続している中で、友人の伊勢崎賢治さんから「東京アラートなどくそくらえ!ジャズライブをやります」というメールを頂きました。私は、ジャズの趣味はないのですが、気持ちはわかります。そこで、“くそくらえ”ではなく、“ジャズをやらなければ自分の人生が成り立たないので、やります”と言うべきではないか、と返事を書きました。人間らしく生きるとはそういうことで、食って寝る以外にも、“これがなければ生きる実感が持てない”というものがあるのだと思います。

【写真】伊勢﨑賢治 東京外国語大学教授のジャズライブ風景

2017年2月26日JAZZ喫茶メグ(※当時)にてスタッフ撮影。ジャズに目覚めたのは、シエラレオネでの武装解除の現場とのこと。柳澤氏が代表の「自衛隊を活かす会」の発起人でもある伊勢﨑氏は、"不要不急"のイベント自粛が叫ばれる中、あえてジャズライブ開催にチャレンジした。(※近日、普段のジャズライブとお人柄について紹介記事を掲載いたします)

ところで、大学教授である伊勢崎さんは、生活のためにジャズをやっているわけではありませんが、生活のためにやっている人もいる。経済的には"娯楽"と分類される産業に関わる人にとって、自粛は、生活の糧を失うことにつながります。それは、生物学的な生存の否定です。

経済を回すことから考えれば伊勢崎ライブは不要不急ですが、産業としての娯楽は不要不急ではない。一方、伊勢崎さんの人生にとって、ライブは不要不急ではない。不要不急の基準は、何を目的とするかによって、また、職業、年代、性別、人生経験などに応じて異ならざるを得ません。

一方、国や都が求めた"自粛"は、不要不急の判断を個人に丸投げするものでした。感染の危険を強調して自粛を訴えれば、恐怖の連鎖を生んで、店を開けても客は来ない。自粛の連鎖は、経済と生活を破壊しました。それでも、「コロナで死ぬよりはまし」という論理が優っていました。「コロナで死にたくないでしょ?」と聞けば、「Yes」しかありません。では、「そのために生活の糧や人生の楽しみをすべて放棄できますか?」と聞けば、答えは「No」です。人々は、その中間にある答えを求めていたのです。

【参照】ジョンズホプキンス大学による"COVID-19 Dashboard"

世界中の指標となったこの数値を、権力者はどのように参照したのか。

感染者の数字を上げながら、一律に“ステイ・ホーム”を訴えることは、「皆さん、死にたくないでしょ、生活や楽しみはあきらめてください」と言っているのと同じです。だから、「くそくらえ!」という反発が生まれます。統計数字の裏には、感染した人、していない人を含め、日常をゆがめられた人々の人生の葛藤がある。

一律の自粛要請は、必要なことだったと思います。それは、重症者を受け入れる医療が崩壊しないよう、爆発的な感染拡大を防ぐための緊急避難の手段として必要でした。だから行政は、そうした事態を見越した医療体制を作ってこなかった“不作為”を反省するところから始めなければなりません。

そういう医療体制がなかったのは、特定の政権の失敗ではなく、“みんなが間違えていた”結果だと思います。利潤を生まないものを不要不急と考える共通の基準がありました。それを率直に反省しなければ、ポスト・コロナの社会像は、描けないと思います。

【執筆者紹介】

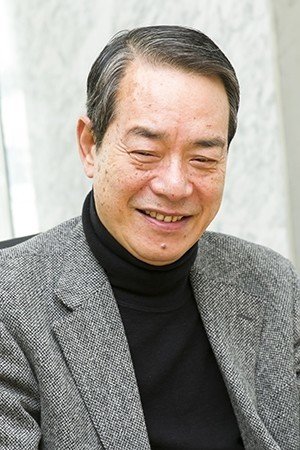

柳澤協二(やなぎさわ・きょうじ)

東京大学法学部卒。防衛庁(当時)に入庁し、運用局長、防衛研究所所長などを経て、2004年から09年まで内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)。現在、国際地政学研究所理事長。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?