性格診断ゲーム『Refind Self』のプレイ感想やお気持ちnote

開発段階からとても気になっていたゲーム『Refind self』が最近とうとうリリースされたので、そのお気持ちや感想を整理しようという、今回のNoteはそんなお話。

【Refind Self : 性格診断ゲーム】

— Lizardry (@Lizardry_dev) November 14, 2023

リリースしました!!!!

コンパクトなゲームなので、お気軽に手に取ってみて頂けると嬉しいです。🦎#RefindSelf

『公式』https://t.co/Y5yCCb895o

【Steam】https://t.co/E3SYYp3Slf

【iOS】https://t.co/45JQCE3Zhw

【Android】https://t.co/mKVCe48T5L pic.twitter.com/KTtwyGp6QK

このゲームって何するの?

操作キャラとなる『うつわ』ちゃん(ツイートの画像左にいる女の子)を操り、ストーリーにおける選択を通して文字通り性格診断をするゲーム。

このゲームのコンセプトとしては

ゲームって、性格が出ると思いませんか?

これはシンプルな探索型アドベンチャーゲームを通じて、その行動から性格診断をするデータサイエンスなゲームです。

こういった、「プレイヤーの選択の積み重ね」を性格と判断するといった点にあるらしく、さらに"悩んでいる時間"でさえその判断軸になるということで、まずはその発想が面白いなと感じました。

そして、ストーリーを進めるうえで数多くすることになるその選択の度に、自分の選択が多数派か少数派かを知ることもできます。

この要素もまた、「えーっ?!この場面では普通こうするでしょー…みんなわかってないなぁ」と、他人の選択と比べるもよし、自分の選択が多数派に所属してることに安心しても良しで、良い要素だなぁと感じます。

…とはいえ、今日びBIG5や16タイプ診断など正当なものから就活サイトで載ってる独自な物まで幅広いフォーマットに点在する『性格診断』が、900円台で頒布されているのもなかなか強気だな…? と思ったのも確か。それだけのゲームであれば、少しがっかりかも。とさえ思いました。

公式サイトやPVを眺めていると、少し意味深な要素がちりばめられていることがわかります。

貴方は見た目は人間のロボット。

貴方を造った博士のお墓の前で物語が始まります。

この世界にいるのは色々な形をした、様々な目的で造られたロボットたち。

博士との思い出の場所をたどり、彼らロボットたちと交流し、博士が望んだ未来、あなたに託されたものが何だったのかを解き明かしてください。

主人公のうつわちゃんは、ここからわかるように人間ではなく、博士から作られたロボットらしいことがわかります。

なぜ自分は、この子をそもそも操作することになるのか?

なぜこの世界観で、『性格診断』なるものを自分がやらされているのか?

"あなたに託されたもの"という、性格診断の単語には似つかわしくない要素が出ているのはなぜなのか?

そういった点に想像を持ちつつゲームをプレイしても、楽しい作品かなと思います。

気になる方がいれば、steamのストアページを覗いてはいかがでしょうか。

わたしはすごく好きでした。プレイのアーカイブもあるので、興味があればご覧ください。(下記画像はリンク)

※: ここから前作を含めた、ゲームの核心やネタバレに言及することがあります

自身のプレイを通して診断された性格について

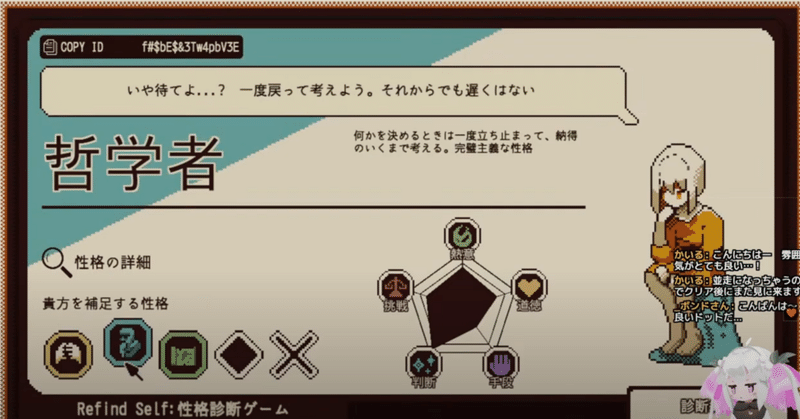

(性格診断ID: f#$bE$&3Tw4pbV3E)

まずは診断された性格について。概略を先に書くと、このようになりました。

最も象徴する性格: 聖職者

補助する性格: 哲学者・旅人

秘められた性格: 執事

最も遠い性格: ソロプレイヤー

このように、1シナリオのプレイを通して4つの観点から、自分の性格を5要素に分けて分析することができます。最初に記載したIDを使うことで、わたしの性格や選択と貴方のそれを比較することもできますよ。

せっかくなので、各性格ごとにちょっと感想や解釈を整理してみたり。

最も象徴する性格: 聖職者

聖職者は、貴方の思いやりを表す道徳の性格です。

決してあなたに利益はもたらさないことも、貴方は迷わず相手を思いやる勘定で動くことができるでしょう。

例えば、貧しき人に手を差し伸べ、少しでも多くの幸せを紡ぐことができるかもしれません。

例えば、報われぬ人の話に、一心に耳を傾けることができるかもしれません。

貴方のように、この性格を持った人がいなければ、この世界はもっと寂しいかもしれません

素直に照れました。てれてれ…

…あまり力を込めていうようなことではないけれど、自分が何かうまく行かなかったことがあった時。きっと誰かから、ささやかでも施しを受けたことがあるはずなんです。

大人になった時、ぼんやりと。この世の中は上げたり貰ったりの循環で回ることも多くあるのだな…と感じることが出てきました。

なので、余裕のある時は。ほんの少しでも誰かの事を、出来る範囲で優しくできてあげられればなとはよく思います。

お礼は…してくれればもちろんいいけれど。それ以上に、そんな言葉をうまくもらえなかった自分が救われる気がするから。何もなくても。

願わくば、そんな上げたり貰ったりの良い循環の価値観が、誰かを通して別の誰かにつわたっていれば…と思う。

補足する性格1: 哲学者

哲学者は、自身の選択が本当に正しいかどうか、振り返ることができる判断力です。

また、選択において時間をかける傾向にあるでしょう。

この慎重さには、非常に冷静な判断力を必要としますが、貴方にはその力があるかもしれません。

例えば、一度決めた選択を選び直せるとき、貴方は一度決めた選択が本当に正しいか疑問に持つことができます。

より正確な答えを求める、完璧主義と言う一面がある場合でもあてはまります。

時には忘れてしまいがちな慎重さは、貴方の選択をより正しい物へと導いてくれるでしょう。

「やめてくれ…!! 確認ダイアログを出さないでくれ…!!」

この一文、すっごい共感しませんか?????

わざわざ「確認」を挟むのだから、何か思惑あっての事ではないかっ…? 意味もなくわざわざ容量を割いて「本当によろしいですか?」なんてメッセージを出すのか…? もしこれを実装したのがわたしなら… 知り合いの技術屋なら… シナリオライターなら…一般的にこの手の分岐を通して判断されようとしてる資質は… Yesを選ぶのが本当に正義なのか…??? Noでいることが本来正しい道ではないか…????? そもそも正しさとは誰のどの立場から見たものなのか…?????

そうした深さ優先探索の思考から帰ってこれない人間の一人がこのスーア先生です。

この作品の中でも何度か「本当によろしいですか?」と言ったダイアログで出た記憶があります。ほとんど逐一悩みました。多分その半分以上は今思えば、性格診断のためにあえて設けられた意味のない確認ダイアログだったんだと思う…。

あとは自分の損を覚悟で優しくするか・見捨てて自分の得を取るの選択や、戦いに関する行動を選ばされる場面に来た時も大分時間を使ったし、"最後の行動"に至ってはたしか10分ぐらいずーーーっと悩みました。だからこそこの性格がヒットしてしまったのだろうなぁ…という気持ち。

他のNoteのなかでも、そんな記事ばかり書いているしね…

補足する性格2: 旅人

旅人は、変化を好み、柔軟に生きる熱意の性格です。

新たな体験や、発想、選択を選んだり、変化に対応できる心を持っています。

例えば、変化にストレスを感じにくかったり、2日連続で同じ食事をすることを避けるかもしれません。

あなたは拘りを途中で捨てることができ、環境に適応することができるでしょう。

その柔軟な心は、貴方をどんな環境にも適応させることができる万能の性格です。

これは少し意外な性格提起でした。

というのも、物理的な環境変化(住居/季節/職場/肌に触れる物)みたいなものにはあまり強くないんですよね… 大体の場合しばらく眠れなくなったり、聴覚なんかの感覚が冴えすぎたりして、環境を変えて半年ぐらいはよく体調を崩しがち…

なので、あまり積極的にガラっと環境を変え続けたい!といった欲求は、どちらかと言えばない方だと感じている所。

反面、精神的な環境変化(趣味でのつながり/目にする情報の刺激/人とのつながり/仕事の内容)に関しては、それなりに求める節があります。

小説『人ノ町』で出てきた主人公の思考。特に「留まるな、しかし見過ごすな」の一言が好きなんですよね。

…1カ所にとどまり続け、1カ所の価値ばかり受け続けることほど もったいないことはありません。

他の場所の見識や常識が深められない…だけでなく、自分が良いと思っている唯一の場所が、なぜ良いと思うのか?なぜありがたいのか? そんな事の解釈すらうまくできないまま、精神は依存的になり、興味関心の保守化がより進んでしまう。

なので、物理的な環境変化に体が慣れないまでも、できるだけ日に日に違う情報に触れたり、つながりを見つけたりして 精神的にはせめて旅人で居たい。そんな一心を、ひょっとしたら見抜かれていたのかも…?

秘められた性格: 執事

潜在的な性格として提示された『執事』。

象徴する性格が『今のプレイヤーの姿』だとすれば、潜在的な性格は『プレイヤーが内心こうなりたいと思ってる姿』という解釈になるのかな…?

この『執事』の性格について、自分に自信を持ち、他人を信じ背中を預けられる 唐竹を割ったようなまっすぐな性格であるという解釈をすると、確かに前述した『哲学者』の裏側に近いものかもしれません。

実際、あまり自分に自信がないんですよね。

"自分の判断"など、少し事情がかみ合わないだけで動物的本能・防衛本能が働き、あやふやで非合理になって信用ならなくなるのだから、常に自分に対しては懐疑的でありたい。そんな一心が強く存在する節があるので…

だからこそ、自信ある姿というものにはとても憧れます。

そこに憧れるからこそ、哲学的に自我をあらしめて、理想の姿に近づこうとしているのかもしれない…?

最も遠い性格: ソロプレイヤー

最も遠い性格として現れたのが『ソロプレイヤー』

3周目で出たこれは、「ストーリーの結末が気になりすぎて性格診断どころではないっ…!」という心理が働いていたので、信用には足らないかもしれない…という思いがあるのは置いておいて…

ここが一番意外な性格の提示でした。

というのも、わたしは「常に誰かと一緒に居たい」といった欲求がそこまであるわけじゃありません。

わたしにはわたしの人生があるように、他の誰かにも同じようにその人の人生や見たいものがあって、合わない事の方が当たり前であり… 自分の「合いたい」や「仲良くしたい」という欲求があるからと、そのことばかりを相手にコミュニケーションしても、こちらに馴染んでくれない事の方が多いはず…

だってその言葉は、相手に沿っていない自分の言葉でしかないのだから… と、難儀なことをよく考えてしまっているので…

ただ、強引に解釈をするのなら。

『聖職者』『哲学者』『旅人』『執事』

このどれも、他人や自分を取り巻く場所。それらの情報を基に自分を解釈しなおしたり、考えに耽ったり、施しをしたり、逆に助けを求めてみたり…

そんな一面が現れている性格なので、"そういう要素とは真反対の物"として、ソロプレイヤーが提示された説はあるのかなー…という感想。

自分に自信が無かったり、自分でできることなんて限られているという思い。だからこそ客観的な事実や他者を通して、確実な道を歩きたいという思いが、この『ソロプレイヤー』を最も遠い位置にさせたのかもしれません。

Refind Selfのゲームシナリオへのお気持ち

『性格診断』をする理由

さて、このゲームでやることになる『性格診断』は、きちんとシナリオの中でそれをしなければならない理由付けがされていました。

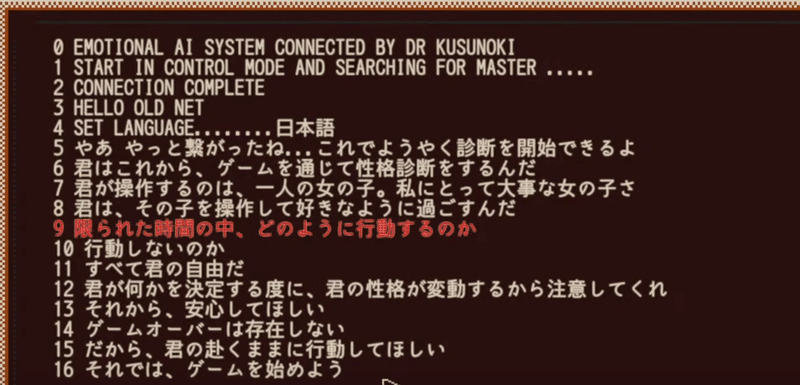

ゲーム冒頭、このようなBIOS画面を通して『性格診断』に対する概説が出てきますが…この段階では、まだ理由の全貌は明らかになっていません。あるシナリオに準えた、ただの性格診断ゲームとしての一面しか見えていない状態。

次第にゲームを進めていくと、プレイヤーの現身である『うつわ』ちゃんを作った楠博士の、ある野望があったことがわかります。

その野望とは、『うつわちゃんと何があってもずっと一緒にいること』

それを願う理由は『自分がナノマシンの浸食によりもうすぐ死んでしまうから』であり、これを打破するために、100年後に自分のクローンを産み落とすことでうつわちゃんと再び再開することを狙うというものでした。

ただし、うつわちゃんはこの計画に否定的だった。

過ごした時間・過去としての"過程"があるから相手を愛する感情があるのであって、その過程のないクローンには何の意味もない。一緒に居たいのは、今を生きるあなたとしての博士なんだと。

博士がどうチューニングを施しても、どうしても彼女はクローン生成に必要なDNA(羊)を破壊してしまう。

そうならないために、どのような性格を与えてあげればいいのか?

君の行動を通して教えて欲しい。この一連の博士の考えが、プレイヤーが『性格診断』をする真なる理由なのでした。

同一の思考の人間がいないのは、1秒単位で同じ時間を生きた人間がいないから。

『性格』というものは、そんな人の生きた時間や価値判断が、見えやすい形でただ現れているだけ…

だから真に大事にしなきゃいけないのは、目の前の相手の姿じゃなくて、相手の過ごしてきた時間や過程にある…

自分の捉える人の『性格』や『特徴』に対する印象と、ほぼそのままの事をうつわちゃんが叫ぶように博士に言っていて、なんだか自分の心の奥底を代弁されたかのような気持ちにさえなりました。

記憶を消さないEndを見た時の博士の涙する姿に… 少し救われたような気持ちにもなり… わたしから見たこのゲームは、すごくいい物だったように思います。

『本筋に隠された野望がある』という観点での前作との比較(前作ストーリー言及あり)

このゲームを作ったデベロッパーさんは"7 Days to End With You"のデベロッパーさんと同一みたいです。雰囲気似通ったドットだな~…となんとなく思ってはいたものの、だるちゃんのカフェであの独自言語が出てきた瞬間に、やっとはっきり気づくことができました…

ゲームシナリオの根幹として設定された目的『とは別に』真なる誰かの野望・算段が実は隠れている…という点では、このゲームも同じ思想があり、なんだか思い深い印象がありました。

7 Days to End With Youも、プレイヤ―自身は『気がついたら見知らぬ少女に世話をされていた記憶喪失の人間』という設定でゲームが始まりますが、言語を理解するたびに真相が明らかになり、実は少女は自分を知っていて、自分は本来すでに死んでおり、少女の錬金術によって何度も何度も蘇させられているのだが、禁忌であるためか何度やってもどうしても7日間しか命が持たない… という、今作の楠博士の野望にも通じる、秘めた目的のようなものがありましたね。

前作の時もそう思いましたが、別軸に秘められた野望がシナリオの中で程よく匂っていることが、このゲームに『性格診断』以上の深みを生んでおり、建物を散策して手掛かりを見つけたり、他者へ話しかけてみたり、あるいはアイテムを漁って情報を整理しようとしたり… そんなことを自ら自然にしたくなる、いい動機づけにつながっているなという印象でした。

今回は『エンディングは一本しかない』という楠博士からの明示が最初にあったので、始めは「そういうものか」と考えていましたが、カフェで独自言語を見かけた時に前作の結末を思い出し、なに…ならあの明示は当てにならないぞ… "性格診断"ゲームのエンディングは一本だけど、楠博士とうつわちゃんの結末は複数あるんじゃないか…? 道徳に寄った性格だと運命を共にしようとするのなら、自分本位の性格にすればいいのか…? といった推測も膨らみ、結果として博士やうつわちゃんに対する思い入れも深まる… 良い時間でしたね。

…今作も隠しエンディングに類するものが、もしかしたらあるのかな…?

Refind Selfの中の世界観について

若干の例外はあったけど、とにかく生身の人間がいない事が特徴だなと感じました。

主人公のうつわちゃんと同じようにして。彼女を取り囲む他の登場人物のほとんどは機械生命体か、あるいは後継機として作られた博士の他のEAI(Emotional AI)機たちばかりで、この世界線はものすごく技術が進歩しており、かつディストピアに寄っていることがよくわかります。

そして、うつわちゃんが身を置く舞台となっている"島"は、その中でも特に特異な状況にあるらしいことがわかります。

ここは楠博士と(一部分岐で現れるその弟)を除き、生身の人間がそもそもいない島で、だがその外に別の国・政府はあるらしいこと。

博士の技術力は突出しており、他の国に大いなる恩恵をもたらしているらしいこと。

その国の内の一部が、博士の計画や技術を危惧、あるいはわが物にしたいと考えているためか、ある時武力制圧を仕掛けてきたこと…

さらに、『政府の支援が行き届かない方へ』と言ったメッセージで、安楽死するための薬が博士から(機械の?)島民に向けて配布されていた事…

これらを踏まえると、博士の『ナノマシンの浸食でもうすぐ死んでしまう』というセリフと合わせて考えても、案外島の外にも生身の人間はあまり残っていないかもしれないな。と考えたりしていました。

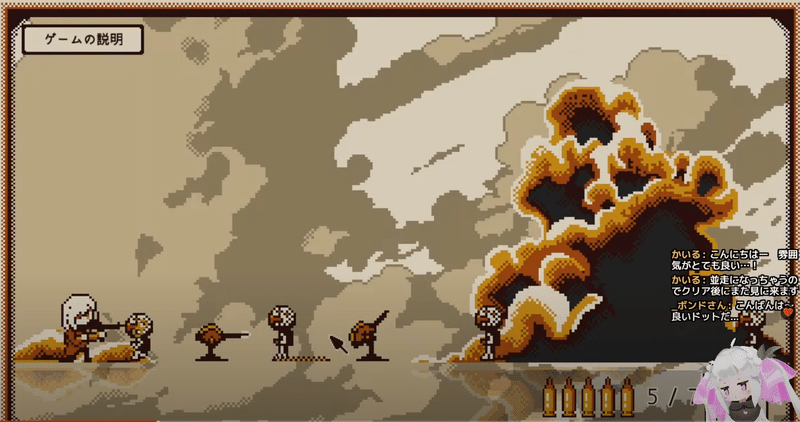

それを裏付ける特徴的なシーンとしては、ヴァンパイアサバイバー的なミニゲームの防衛線のシーン。あれ、人の姿をした敵たちが当たり前みたいにこちらに自爆攻撃をしてくるんですよね。ニーアオートマタの2Bちゃんたち張りのノリの良さで、銃器なんかと同列のいち手段のように…

このシーン、島の外の技術力は博士の技術力には遠く及んでいないが、とかく人間だけはたくさんいるため、生身の人間がパワードスーツを着て自爆特攻戦術に全振りしている…という解釈を、動画の配信時にはしていました。

『一人占めしてるだって…?』のセリフからも、そんな雰囲気がうかがえましたしね。

もしかすると、島やそれ以外を取り巻く状況として。『ナノマシン』が現代で言うウイルスのように拡散してしまっており、またそうなってから長い時間も経っていて、自分で制御していたはずの思考は国・政府のトップから流されるものに支配されてしまって、生身の人間なら絶対しないはずのこんな戦術を、ひょっとするとしているのかもな… と、今になって思いました。だって、学習モデルとしての自我がおそらくはどこかのストレージに残されているはずなので、機械の体さえスペアがあれば命を省みる必要がなくなっちゃうんだものね…

そうして考えると、博士に訪れる近い未来の死もまた、予期せぬものだったと推測することができるのかなと思いました。

例えば、ある年代から後に生まれた子供には必ず政府がナノマシン施術を施すように義務付けられていて… その当時は技術進歩がもたらす、生活の向上…ぐらいの目的だったのだけど、ある時ルーチンか制御のいずれかが暴走し、自分の力ではもうどうにもできなくなった…と言ったような。

ここは考察を深められる回想やアイテムをあまり集められていなかったので、他の動画を見たり、他の人の考察を見たりして、改めて深めていきたいところ…

楠博士の"計画"に対する周囲の倫理観への疑問。

計画を知っているのは、博士とうつわちゃん、羊に囲まれるいのりちゃん、冒頭で出現するブラウン管頭の人間に 実はもう一人。博士の弟がいるんですよね。

基本的に周りは否定的で、特に弟に関しては、瀕死の体を押して直接諫めようとさえしています。

技術に関する進歩が著しい世界で、博士に敵対していた国家は人間を自爆させる戦術を取るという倫理観の薄さを描いていながら、クローン人間という倫理感は現代的(そんなものやめろ)としているのは かなり特徴的・正反対だなと思いました。

あぁ、こんなに技術が進んでいるのに、自分の複製は肯定的じゃないんだ。みたいな。寿命がもう少ないことを、博士は弟には伝えていなかったのかな?ともとらえられるけれど…

この矛盾は何ゆえに来るのだろう…

ここだけは、"昔からの慣習"として、通常の国家・政府では研究を今も禁じられている…のだろうか…?

うつわちゃんと博士の関係性

『友達が欲しかったから』という理由で作られたうつわちゃん。

その理由の理解はできるけれど、それだけの理由でこんな大掛かりな事を…? という印象は、それはそれで持ったりしていました。

"友達としての会話"をするだけなら、プロンプトとしての人工知能でも良かったはず。事実、他の機械生命体は明らかにEAI機達より前時代的であることからも、うつわちゃん達が相当に力や手間のかかった個体であることがわかります。

あえて姿形まで持たせたのは、単純にそれほど科学の進歩した時代だったか、博士の科学力がそれほどまでに高かった…?

あるいは… 人嫌いの強烈な度合いが反転して、人の姿をした理解者が欲しいという一心で開発に執着していた…?

この疑問は、この世界の時系列を紐解く重要な要素鳴きはするけれど…

結局は『最初の友達』だったから、それ以外の理由なんてどうでもよかった とも言える話なのかな…

さいごに

なかなか書き終わらなくて、結構長い文章になっちゃいましたが…文章は公開してやっとひとつの形になるので、この辺で公開…

ここまで読んでくださった方、ありがとうございました。

あと、このメモ書きの真相だけは結構気になっているので、もし何か知ってる方がいれば教えてくれると夜も眠れるようになります…(配信内で5分近くず~~~っと歩いたけど、謎の敵機体とエンカウントしただけで終わった…)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?