探偵討議部へようこそ 第4章 (過去編)

第4章あらすじ

<アロハ>ナガト・ムサシ、<エンスー>マサオカ・サクラコ、<シューリンガン>ウチムラ・リンタロウの3人の間にある微妙な空気に気づいた<リョーキちゃん>と<ハシモー>は、<ブチョー>に事情を聞きに行く。<ブチョー>は、現在の二回生たちが入部した当初の話を始めるのであった。

第4章登場人物

K大探偵討議部

<三回生>

ヤマダ・ハナコ: コードネーム「ブチョー」。探偵討議部のややこしいメンバーを束ねる「できる人」。赤いスーツに身を包んだ美人。

<二回生>

マサオカ・サクラコ: コードネーム「ミス・エンスージアスティック」。かつての探偵討議部員であるが、事情により部を離れていた。

ウチムラ・リンタロウ: コードネーム「シューリンガン」。屁理屈の神。そして、「ザ・ひねくれ者」。

ナガト・ムサシ: コードネーム「アロハ」。天才。そして、重度のコミュ障。

シジュウイン・クチサト: コードネーム「デストロイ」。なにかと理由をつけては腰振りダンスを披露する探偵討議部のエース。

オットー・ハンサム・コマエダ: コードネーム「ロダン」。類まれな筋力と美しい外見を持つ、心優しき男。

<一回生>

アマハネ•マイコ: コードネーム「リョーキちゃん」。謎に対する食いつきの良い元気な女の子。

ハシモト・タダノブ: コードネーム「ハシモー」。本編全体の主人公。特に際立った能力はないが、物を記憶し、記録する事には長けている。

見送るリョーキちゃん、ハシモーを背中に、ミス・エンスージアスティックこと、マサオカ・サクラコの心は遠い昔へと旅立つ、、。

サクラコは、体の弱い女の子であった。心房中隔欠損症をかかえ、幼い頃からあまり運動は許されなかった。加えて、彼女は生まれつき、日光にも弱かった。日光の下ではすぐに体力を消耗してしまうのだ。小学生くらいの頃は、友達はいなかったわけではないし、外で遊ぶことも、決して嫌いではなかった。だが、まだそのころの遊びときたら、縄跳びにせよ、鬼ごっこにせよ、バドミントンにせよ、自分がいると周りの友達の足を引っ張ってしまうようなものばかりだった。息切れがして、しゃがみこむ自分の周りに、心配そうに集まってくれる友達。しばしば遊びを中断させてしまう罪悪感から、自然とサクラコは、外に出て友達と遊ぶことを躊躇するようになった。

さらに悪いことに、、。これはある意味幸運、といってもいいのかも知れないのだが、サクラコの家は地元で有名な資産家であった。心臓が悪く、あまり外にもでられない一人娘のサクラコを両親ともに溺愛した。綺麗なお姫様のような衣装を着せ、フクダという名の保育士の資格をもった若い女性の養育係をつけて、サクラコの身の回りの世話をさせた。サクラコもその養育係に懐き、友人と外で遊ぶ代わりに日傘をさして家の周りを散歩したり、買い物したり、といった日常を送っていた。

だが、その養育係に悪い彼氏ができ、その彼氏がサクラコの誘拐を企てる、という事件があった。良心に耐えかねたフクダ(フクちゃんと呼んで、サクラコはとても懐いていた、、)の告発により、事件自体は未然に防がれたのであるが、その事件以来サクラコの世界はまた不自由になった。外に出る回数はますます少なくなり、数少ない外出の機会にも尾行、誘拐を常に意識しなければならなくなったのである。出かけるときに、日傘とドレスをはじめ、派手で目立つ服装を好むようになったのも、せめて服装だけでも贅沢してほしい、という両親の思いももちろんあるが、実際的にはそういった服装の方が同行している両親からも、また周りの人のからも目をひきやすい、ということでいつしか身についてしまったものでもある。サクラコにとって、派手な日傘やドレスは、自分を守る鎧のようなものであった。

自然、彼女は物語の世界で遊ぶことを覚えた。物語の中には完全無欠のヒーローがいて、いつも体の弱い彼女のことを救ってくれた。物語の中でだけは、彼女はどこへでも自由に出かけることができた。ゆえに彼女は物語と、その語り手を愛した。彼女が物語の中へ深く、深く入り込んでいく能力を身につけたのも、こういった背景があるからである。

必ずしも幸福とは言い切れない彼女ではあるのだが、端からみるとそうは見えない。資産家の娘で、お嬢様そのものの服装をしている。容姿も色白で、控えめにいっても美人である、と言える。さらに、彼女は勉強もよくできた。事情をしらないものからは世間知らずのお嬢様であるかのように誤解されることも多く(実際にそういった面はあるのだが)、それがまた彼女の悲劇に上塗りすることとなった、、。

成長した彼女の容姿や服装、お嬢様然とした立ち居振る舞いに興味をもって、声をかけてくる男性もいた。だが、彼女がほかの元気な女の子のように遊びに付き合えないことを知ると、自然に離れていった。彼女が資産家の娘であることをしって、やっかむものも後をたたなかった。「お嬢様かよ!」とその服装だけをみて、聞こえよがしに嫌味をいうものもいた。そして笑うものも。このK大に入学したときも、決して例外ではなかった、、、。

「ナガト、幸いにして我々の同級生にはかなり個性的な面々が揃っているようだね。さすがは天下のK大、といったところか。期待通りだ。」

ウチムラは中高の同級生、ナガトに話しかけた。そのナガトは、というと一心不乱に漫画週刊誌のページをめくっている。

「そ、そうか。それは何よりやな。」

なんだか上の空の返事である。いつものことではあるが。

「みてみたまえよ。教卓を持ち上げながらダンスを踊っている彼を。『気は優しくて力持ち』を地でいくような男だな、、。思うに彼は優しさで恐怖を克服できるような類の男なのだね。あんなにゴキブリが怖いのに。」

ウチムラが目をやった先では、教卓を頭の上にまで持ち上げたコマエダが、キャアキャアいいながら足をバタバタさせていた。どうも、「教卓の下にゴキブリが逃げ込んだようだ」という同級生の女生徒の相談に、教卓を持ち上げてゴキブリを見つけ出したまではいいが、自分もゴキブリが怖くて、走り回るゴキブリを踏まないように逃げ回っているらしい。それにしても、頭の上に教卓を掲げて、軽々と動き回るその膂力にはさしものウチムラも舌を巻いた。

「あそこにいる彼の方は、一見いわゆる『ぼっち』に見えるが、、。」

視線の先にはシジュウイン。

「周囲をすごく観察しているな。我々にも走査するような視線を送ってきているぞ。我々の同類、かもしれないね。歩く様子を見ていると、肩があまり上下しない。腰は動いているのにな。あるいは武道の有段者である可能性があるかもな。抜け目のない人物だ。」

「そうか。」

ナガトはそっけなく相槌をうつ。

「そして彼女、、。ドレスに日傘、とはインパクトのある格好だね。お嬢さん然としているように見えるが、全く隙がない。これもどうやら曰く付きのお方、とお見受けするね。興味深い。」

「ほう。」

ナガトは漫画から顔をあげない。

新しい同級生たちを観察しては、報告をあげるかのようにナガトに語りかけるウチムラであったが、その耳に少し耳障りな会話が滑り込んだ。

「なんなのかしら、彼女。お嬢様のつもり?あんなに目立つ格好して。」

「これ見よがしだな。『私の家はお金持ちです』ってか?寒いっちゅうねん。」

「ちょっと引いちゃうよねー。あそこまでされると。」

サクラコの周りには、半径1メートルほどの空白地帯が生じている。その空白地帯の後ろにいる男女のカップルと思しきコンビが、聞こえよがしに嫌味を言っていた。当然サクラコの耳にも届いているが、サクラコは相手にしない。自分の周りに誰も座らないのも、嫌味を言われるのも、彼女にとっては、いつものことだ。

この情景をみたウチムラは口元の笑みを消すと、珍しく不機嫌な表情となった。

「ふん。ナガト。『生命体の強さ』とはなんだと思うね?」

「しらんわ。」

ナガトは即座に答える。ウチムラは全く気にする様子もなく、雄弁に続ける。

「君も知っての通り、僕は、『個性、多様性』こそが生きとし行けるもの価値だと信じている。なぜならそれこそが『生命としての強さ』を示すものだからだ。。最高学府、と呼ばれるT大と比較して、このK大こそには個のあり方を尊重してくれる、『自由の学風』があると信じて僕はここに来たんだ。せっかく個性的な同級生に恵まれそうでよろこんでいたんだが、、天下のK大にも個性を同調圧力で潰しにかかるモブ夫くんやモブ子ちゃんはいるのだね。『同調圧力をかけるのも個性』と言ってしまえばそれまでだが、少し釘をさしておくかな、、。」

そう言い残すと、その声の主のところに歩み寄ろうとした。

そこでようやくナガトは漫画から目を挙げ、ウチムラを制止にかかる。

「よ、よせ。ウチムラ。」

「おや、止めるのかい?」

「入学早々、そんなくだらんことで揉め事を起こすことはない。だからお前には友達がおらんのや!」

「あはは。君から言われるとはね、、。君の言うところの『友達』が、価値観の違いに目をつぶって馴れ合う存在のことをいうのなら、僕は要らないね。」

ウチムラは笑顔で答えたが、ナガトの目は真剣だ。ストレートでロングのサラサラヘアをかき上げながら、上目遣いでウチムラに言い放った。

「い、いいから俺に任せておけ。お、お前が出て行くと事がややこしくなる。」

そういい残すとナガトは、スックと立って、歩き出した。カップルの方に向かうかと思いきや、ブレザーの裾を閃かせて、何処へかと消えていったのだった。

$$

ところが、入学オリエンテーションが始まってもナガトはなかなか戻らない。こういったナガトの突発的な行動には慣れているはずのウチムラも、さすがに心配になり、廊下の窓に目をやるが、それらしき人影も見えない。仕方なく、ナガトの声色を使って代返する。選択講義の申請に必要な書類を二部ゲットするくらいのことは、ウチムラにしてみればお手の物だ。(相変わらず、世話の焼けることだね、、。)と一人ごちたその矢先。

ガラッと前の扉があき、

「遅れてすみませーん!ナガト・ムサシ、ただいま帰還いたしました!」

とナガトが突入してきた。軍隊式の見事な敬礼まで決めている。驚くべきはその姿である。サラサラヘアは見事にリーゼントとして整えられている。戦艦ヤマトの艦首のごときその威容。紺色のブレザーは、「シモムラ」で買って来たと思しきアロハシャツに変わっていた。そして、サングラス。眩いばかりの金縁のそれは、やはり「シモムラ」だろうか、「ドンキー法廷」であろうか。

「な、なんだね君は!ここの学生かね。」

「はい。遅れてまいりました。ナガト・ムサシ上等兵であります。」

服装はどうみてもただのヤンキーなのだが、脳内設定は軍隊になっているらしい。一種異様な人物の登場に、一瞬息をのんだ新入生たちであったが、すぐに爆笑した。

「ナガトくんは、すでにいるはずだが、君は誰だね!」

「すみません。お返事を差し上げたあとに、生理的に避けられない欲求を催してしまい、放尿を遂げたあとの凱旋であります。服装も晴れの日にふさわしく、化粧室にて整えてまいりました!」

敬礼のポーズを崩さぬまま、瞬時にウチムラによる代返の可能性を把握したナガトは機転を利かし、その場でそう返事した。

これにも新入生は爆笑した。

「は、はやく席に着きたまえ、、。それからそのサングラスは外しなさい!」

「も、も、申し訳ございません。」

即座にサングラスを外したナガトはそう口ごもったようにいうと、サクラコの隣の誰も座ろうとしなかったスペースにどっか、と座ったのであった。

「どういうおつもりですの?」

小声でサクラコが尋ねる。

「き、きにするな。お前が俺より目立ってるから、負けたくなかっただけや。お、俺の問題や。」

ナガトは目も合わせずにそう返事する。

これが、サクラコにとって生まれて初めてのリアルなヒーローの登場であった。

このナガトの登場を受けてナガトの服装や行為を笑わなかったものが三人だけいる。

服装が変わっていることを笑われる痛みを知っているサクラコ。

優しさから、ナガトの行為の目的にいち早く気づいたコマエダ。

そして、もともと笑顔の少ないシジュウイン。

奇しくも、のちに探偵討議部で相見えることになる面々であった。

一方、後ろの席で腹を抱えて爆笑していたウチムラは、一人考える。

(『お前が出て行くとことがややこしくなる』、と言いながら、考えうる限りで最大の騒ぎをおこしてるところがすごいな。『二等兵』ではなく『上等兵』と名乗るそのプライドは要らないのだが、『これがナガトだ』としか言いようがない。全く、君の行動は僕の予測すらも軽く超えて行く。君の打った策が吉と出るか、凶とでるか、拝見させていただこうじゃないか。)

「目立つ『個』をさらに濃い『個』で上塗りして消す」というナガトの試みは、実は上手くいったわけではない。確かにサクラコの服装を取り上げて揶揄するものはいなくなった。代わりに、ナガトとサクラコは「前の方の席に座っている異様な二人」として、当時、同級生の中で一種アンタッチャブルな雰囲気が醸成された。だがむしろ、そのことがサクラコには嬉しかった。初めて自分の側に立ってくれる誰かができたような気がしていたのだ。

ナガトは翌日も、その翌日もヤンキーの服装そのままにサクラコの近くの前の席に座った。「め、目が悪いねん。」とか言いながら。ナガトの意図を正確に理解したコマエダも、「ナガトのお守り」を持って自認するウチムラも、ふたりの近くに席を取るようになってきた。サクラコの周りは、少しだけ賑やかになった。

その4人の様子を後ろから数日観察していたシジュウインであったが、徐々に前の方に席を移すようになってきた。関東から関西にあるK大に入学してきて、関西の文化に馴染めないストレンジャーであった彼は、あるいはこの「はぐれ者」たちにある種のシンパシーを感じたのかもしれない。

物語のキャラクターで人を把握する癖のあるサクラコにとって、その当時まだコマエダは、「欠点だらけの主人公に最後彼女を奪われてしまう完璧なライバル役の人」。一方、ウチムラは、「優秀で多彩な推理を披露するが、事件の表層のみを解決し、本質に至ることはない狂言回し的な探偵」であった。尾行に敏感なサクラコはシジュウインが徐々に近づいているのにも気づいていたが、彼に至っては、物語の登場人物に例えるなら現時点の設定は「カオナシ」である。一人ナガトだけが、リアルな存在として、サクラコの目に映った。そしてなぜだか、ナガトだけは何を考えているのか全くわからず、ナガトの物語の中にも入れないのであった。それは、サクラコが恋をしている故であったのだが、サクラコ自身がそのことに気づくのには随分時間がかかった。

$$

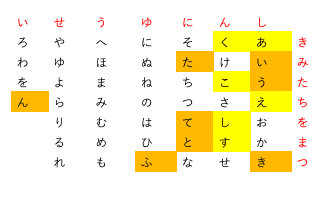

そんなある日、ちょっとした事件が起こった。学生たちが講義を受ける講堂の黒板に朝一番、大きな文字で意味のわからない板書があったのだ。大きく書かれた「しんにゅうせい きみたちをまつ」という文言の下に、「2312を432ま4た4つゆつ」、さらに「んまんき74金丹を」と記してある。新入生たちは、明らかに暗号を思わせるその文章の前でザワザワと話し合い、なんとかその意味するところを解こうとしていた。サクラコもまた、例外ではなかった。(これはどなたが書き残した物語なのかしら?)と、その意味するところを理解しようと試みたが、わからない。

そこに遅れて入ってきたナガトとウチムラが合流してきた。黒板を一瞥したナガトは、開口一番「すくえあってなんや?」とウチムラに尋ねた。

ウチムラは、その板書をみて、しばし考えていたが、、。おもむろに、

「おそらく、体育会系の部室のある建物のことではないかな。信玄式、とはまた古典的な、、、。」と答えた。

「信玄式、というんか。」へえ、という様子のナガト。

サクラコは、その瞬間に悔しさを感じた。それは、自分が暗号を解けないことからくる悔しさではなく、むしろ、ナガトの世界にウチムラだけがすんなりと入っていく、その瞬間をみた悔しさといったほうが正確であった。

「何々?もう判ったの?なら、ヒントちょうだい。」

と今日も近くに席をとっていたコマエダが言う。こういうところで変なプライドを振りかざす男ではない。

「これは『信玄式暗号』という、手垢のついた暗号メッセージだ。数字も漢字も全部ひらがなに変換してみたらすぐにわかるよ。」

というウチムラの言葉を聞いて、コマエダは俄然やる気がでたのか、にいさんいちにい、、などと呪文のように唱え始めた。

「で、どうするんや?」

とナガトが尋ねる。

「これは僕たち新入生への挑戦状のようなものだからね、、。随分なめられたものではあるが。面白そうだから、売られた喧嘩を買いに行くさ。」

「ひ、暇やし、お、俺も一緒に行くわ。」

「わ、わかんないよーー。もう少しヒントちょうだい。」

と先程から顔を真っ赤にして呪文めいたものを唱えていたコマエダだが、ついに根を上げたようだ。

「まず、ひらがなにするんだ。『2312を432ま4た4つゆつ』、は『にみいちにをしみにましたしつゆつ』と読み替える。」

ウチムラはコマエダという弟子ができ、さも嬉しそうに解説を始める。

「『にいにいさんいちにいをよんさんにい』じゃなかったんか!クヤシー!」

先程までの呪文が、全く呪力を持たないことに気づき、コマエダが悔しさをあらわにする。

「『んまんき74金丹を』のほうは、『んまんきしちしきんたんを』、だ。」

「ずるいずるい。『74』は『ななし』ではだめなの?」

とこちらにも納得いかない様子のコマエダ。ずるいのはウチムラではないのだが、、。

「まあ、待ってくれ。『にみいちにをしみにましたしつゆつ』、『んまんきしちしきんたんを』。このひらがなの羅列をみて、何かを感じないか?」

「同じひらがなが多いなあ。『し』が5回も出てくる!『ん』も4回だ。『に』も3回だね。」

「その通りだ。さらに言えば、『き』、『み』、『た』、『ち』、『を』、『ま』、『つ』がそれぞれ2回出てくる。と、いうことは?」

「と、いうことは?」

鸚鵡返しに答えるコマエダ。

「上に書いてある文章が鍵になっているんだよ。『しんにゅうせい きみたちをまつ』。わざわざ『しんにゅうせい』と『きみたちをまつ』の間にスペースが開けてあるだろう?これが縦横の鍵になるわけだ。よく見ると、出てくるひらがなは全部、この文章のなかに入ってるじゃないか。」

「なるほどーーー!」

「つまりこういうことだ。」とウチムラはスラスラと表を描いて見せた。

「この表に従って、『にみ』は『た』、『いち』は『ん』と読み替えていくと、、。」

「た、ん、て、い、と、う、き、ふ、す、く、え、あ、こ、し」

「『新入生、君たちを待つ。探偵討議部、スクエア5時』と、読めるわけだ。正直、子供だましみたいな暗号だね。」

「子供騙しって、、、。」

あからさまに傷つく様子をみせるコマエダ。一連の会話を聞いてサクラコは思う。(確かにじっくり考えれば解けない暗号ではないかもしれませんわ、、。でも、一瞥しただけ解いたナガト様って、、、。)

その日、午後4時半に、K大の正門前には大きな黒塗りのリムジンが止まった。サクラコの迎えの車である。運転手のタケダは長年マサオカ家に仕える信頼の厚い人物。柔道、空手の有段者でもあり、有事の際にはボディーガードとなる。そして、リムジンの扉を開けてサクラコを迎え入れるのは、フクダ。サクラコの厳重な監視体制を作るきっかけを作った張本人、とも言えるのだが、その自覚から生涯をサクラコの幸せのために費やす、と決めている。サクラコにとってはただ一人、胸の内を話せる人物でもある。

「サクラコ様、ご学友はもうできたのですか?」

体の弱いサクラコに、友達はいるのか、といつもフクダは気にかけている。中学のときも、高校のときも、同じような質問をされたことを思い出す。

「そうね、、。」

胸をよぎるのは、「ナガト」と「その周りにいる人たち」のこと。彼らは自分の友人、とは言えない。でも、いつもそばに座ってくれる。そんなにしばしば会話を交わすわけではないけれど、決してその場所の居心地は悪くない。「スクエア、午後5時」まだ引き返すだけの時間はある、、。(少なくとも、ナガト様とウチムラ様は、そこに行く、とおっしゃってましたわね、、。)

サクラコは、自分の体が弱いがために、友人の足を引っ張ってしまうことを常に恐れていた。まだ幼い頃みた、優しい友人たちの心配そうな顔、遊びを中断してしまった申し訳なさ、、。そういう思いをしたくない、させたくないがために、物語の世界とその登場人物だけを友としてきた。ナガトも、ウチムラも、大学生活が始まったばかりである。彼らの歩みを見ていたい、という思いはあるが、、。二人にはついていけないのかもしれない。迷惑をかけてしまうかもしれない。でも、知りたい。午後5時、スクエアで何が起こるのだろう、、。そこで繰り広げられる物語を、ナガト達と一緒に味わいたい。

「フクちゃん、お願いがあるの。」

$$

「私、決めたわ!」

リョーキちゃんがふいに宣言した。

「決めたって、なにを?」

「なにをしているのよ、BOXに戻るわよ!」

と踵を返すリョーキちゃんの考えについていけず、昼間の絵面そのままに僕は部室へと引きずられた。

「そもそも、何故この4人がチームに選ばれたのか、そして、アロハ先輩とエンスー、そしてシューリンガン先輩の間に何があったのかを聞きに行くのよ。それを知らないまま、チームとして団結することなど、出来るわけないわ!」

またしても僕はリョーキちゃんの決断力と行動の早さに驚かされた。確かに僕もそのことはとても気になっていたのだが、、。

鼻息荒く部室に戻ったリョーキちゃんを待ち構えていたかのようにまだ、ブチョーは一人『お誕生席』に座り、文庫本らしきものに目を通していた。それに栞を入れて、方卓の上に置くと、顎の下で手を組み、僕たちに声をかけた。

「ずいぶん早いお帰りやったね、、。なにか聞きたいことがあるんやろ?」

「ブチョー。単刀直入に伺いますけど、新人戦の四人、なぜあのメンバーなのですか?私、エンスーが優れた能力の持ち主であることは今日の模擬討議でよくわかりました。ですが、、。」

「そうやんね。彼女の能力はあまりに感性に頼るところが多すぎる。だから、チームとして一緒に競技に参加するには、苦労があるかもしれへんね、、。」

ブチョーは、まるでリョーキちゃんの考えを読んでいるかのように、話を続ける。

「さらにアロハくん。彼に至っては、この私にさえ、チームで働く姿がみえへんわ。」

そういってブチョーはクックッと笑った。

「ならばなぜ!」

というリョーキちゃんにかぶせるように、部長は続ける。

「探偵討議とは、個の力と同時にチームプレイが問われるものなんよ。それは誰よりもこの私が知っている。自分の個の力を信じるあまりに、一度この部を『お終い』へと導いてしまった私がね、、。あなたたちには、それを経験してほしくないんやわ。」

「『お終い』って、、。」

僕は言葉を失った。

「あなたたちはおかしいと思わへんかったん?この部活の三回生は部長の私ただ一人。四回生の姿もみえない。それは私が、この部を壊してしまったからなんよ、、。当時、一年生で入学した時、私は1も2もなく探偵討議部に入部した。エンスーと張り合うわけではないけれど、私は『探偵』と、その物語に魅了されて育ったからねえ、、。」

部長が先ほど手元においたカバーのかかった文庫本。それに目をやりながら僕は考える。やはりそうなのか。やはりこの部にいる先輩のみなさんは、そして、リョーキちゃんも、探偵というもの、謎というものに対する憧れからこの部活を選んでいるわけだ、、。

「討議部に入って初めて、私は自分の能力をフルに活かせる場ができたと感じた。この部を強くするために、勝つためにあらゆる手段を使うつもりやった。でも、当時の私にはわかっていなかったんやねえ、、。自分の『個』の力が全て、と思い上がっていたんよ、、。そういう思いをあなたたちにはして欲しくはないからね。」

ブチョーは何かを思い出すような目をしながら話し続ける。

「だからこそ、新人戦のうちに、チームで戦う、ということの難しさを知って欲しいんよ。強い『個』同士を融合させることの意味を、ね。リョーキちゃんのいう通り、エンスー、アロハとチームで戦うのは難しいミッションやわ。でも、君たちならそれが出来る。私と違って、君たちは補い合える二人やから。ディベート部との討論の時に、それを確信したんよ。」

「ならば、エンスー、アロハ先輩、そして、、。」

「『シューリンガン先輩の間に何があったか教えて下さい。』、やね。『それはプライベートなことやから、聞くべきではない』、とは言わへんよ。探偵とは、謎に対する興味から生まれ、興味に育てられるものやからね。『知らないことに蓋をしない』、というポリシーは、リョーキちゃんの大事な個性や。それを知ることが、チームで戦う上で大事なことになる可能性もあるしね。ただ、『聞いたら答えが出てくる』というのはつまらへんよね。私とちょっとした賭けをしようか。賭けに勝ったら、聞きたいことで私が知ってることを教えてあげるわ。」

「望むところです!」

リョーキちゃんは敢然と答えた。

「いい返事やね。賭けは簡単。今私が読んでいたこの本が、『ミステリー小説かどうか』当てることができたら、リョーキちゃんの勝ち、ってことにしよう。」

というと、栞を挟んで方卓の上に置いてある文庫本を取り上げた。

どちらだろう?僕は考える。先ほどの話だと、探偵小説に並々ならぬ興味を持っているはずのブチョー。普通に考えれば、「ミステリー小説である」が正答である可能性は高い。だが、それをワザワザ賭けの対象にするだろうか?小説はあまり読んでいないので良く知らないが、やはり世の中には「ミステリー」にカテゴライズされない小説のほうが多いのではなかろうか。ブチョーの年代の女性と言えば、やっぱり恋愛小説とか読んだりするのかな、、。

リョーキちゃんは不意に笑い出した。

「ブチョー。全ての小説はミステリー小説です。『謎』や『不思議』の要素のない小説などないのですから、『ある小説がミステリー小説かどうか』は、読み手の解釈次第です。謎に並々ならぬ興味があるブチョーその人が読んでいる以上、読んでいらっしゃるのはミステリー小説に他ならないと思います、、。と、いうか、ブチョー。教える気満々ですね。最初からそのつもりだったでしょ?私たちのチームプレイを成立させるために。『賭け』はキッカケ、もしくは言い訳ですね。」

ブチョーはニヤリと笑った。

「100点満点の回答やね。いいやろ。私が知っていることは話してあげる。」

そう言いながら文庫本のカバーをとり、本を開いて見せた。それは「夏目漱石全集」、栞は、「琴のそら音」という短編のところに挟んであった、、。

「話は彼らの入部の時まで遡るんやけど、、。」

ブチョーは再び顎の下で手を組み、話し始めた。

$$

SQUARE前、午後4時55分。単独で暗号の解読に成功したシジュウインは、一人その場で何かが起こるのを待つ。残念だがまだ、誰も現れる気配はない。(俺以外にあれが解けたものがいないのか、、がっかりだな。)シジュウインは天を仰いだ。散りかけた桜の花びらが、一つ、一つと落ちてくる。シジュウインはふと思いつき、一枚散るたびに右、もう一枚で左、とゆらゆら腰を動かし始めた。(反射神経の訓練、といくか。)不意にその時一迅の風が吹き、20枚ほどの花びらが急に散った。集中力を高めたシジュウインは、全ての花びらが地に落ちる前に枚数と同じだけ腰を振ったことに満足げな笑みを浮かべた。(まだまだだな、風よ、、。)

パチパチパチと音をする方を見やると、ウチムラ、ナガト、コマエダの三人がこちらの方に向かってきていた。

「いやあ、いいものを見せてもらった。鍛えると人間の腰はそういう風に動くのだね。」

手を叩き終わったウチムラが賞賛の言葉を口にする。

「居合の要領だよ。大したことではない。君も訓練すればできるさ。」

シジュウインは、まんざらでもないことを示す、薄い笑みを浮かべた。

「もう一度、みるか?」

ウチムラは手のひらをまっすぐにシジュウインに向けると、笑顔でこう言い放った。

「いや、ご好意はありがたいが、お腹いっぱいだ。」

少しがっかりしたシジュウインは、話を別に向ける。

「君達も謎を解いたのか。」

「僕は解いてないんだけど、面白そうだからきたよ。」

と笑顔で返答したのはコマエダ。

ナガトは落ち着きなくキョロキョロと周囲を見回している。

その時、不意に連続した破裂音がなり、SQUARE入り口に薄い煙が上がった。思わずそちらを見やる面々。投げ入れられた爆竹の煙が消えたその時、背中の方から声がした。

「三人、か。豊作、といっていいやろね。」

その場に立っていたのは、赤いスーツに身を包んだヤマダ・ハナコであった。腕を組んで、品定めをするような目で新入生たちを見ている。

「四人ですよ。」

とハナコの後方からさらに声がする。いつの間にかハナコのさらに後ろに回りこんでいたウチムラであった。

「古典的な登場の仕方ですね。音がしたら、その反対の方をみる癖がなければ、騙されていましたよ。」

ハナコは実に嬉しそうな笑みを浮かべる。

「まあ、集まるとこから見てたから、四人って知ってたけどね。せっせと後ろ側に回る君に敬意を表してみたんよ。君はそんな癖を持っていたら、肝心な時に逃げ遅れたりするんじゃないかと心配やわあ、、。それにしてもおもろい子たちやなあ。そっちの細い子は、破裂音と同じだけ腰を振っているし、体の大きな子はキャアキャアいいながら妙なステップを踏むし、リーゼントの子はどっから出したのかモデルガン構えてるし。反社会的勢力の鉄砲玉みたいやね。個性的やわあ。」

「妙なステップではなく、『アワ踊り』です。」

なぜかここは毅然とコマエダが答えた。

「なんにせよ、『探偵討議部へようこそ』。」

それには取り合わず、ハナコは言った。

「なるほど、これは手の込んだ入部勧誘、ということですか。そんなことだろうとは思いましたが、、。手垢のついた信玄式暗号には感心しませんね。その程度では、『我々を勧誘する資格あり』、とまでは思えませんよ。失礼を承知で申し上げれば、ね。」

ウチムラが笑顔でハナコの言葉を突っぱねる。

「その『手垢のついた暗号』でさえ、解いてこの場に来たのが四人だけ、ということが問題やねん、、。実は『解ける』ということが条件ではないんよ。K大生ならば、時間をかければ誰でも解ける。むしろそれより、『何が起こるのだろう』と興味を持ってこの場に現れる新入生が欲しいねん。わかるかなあ?」

「誰でも解ける、、。」

傷ついた様子のコマエダの言葉を遮るように、、。

「よ、四人ではありません。我々は5人です。」

ナガトが口を開いた。ナガトに目をやると、相変わらずモデルガンを構えながら立っている。その背中越しにサクラコが顔を出す。近くの物陰から様子を伺っていたらしい。

「人質、ということなん?」

すこし驚いた様子のハナコ。

「ひ!人質ではありません。ボ、ボ、ボ、ボディーガードです!!」

真っ赤な顔で反論するナガト。

「ごめんごめん、その服装でモデルガン構えてるとこみると、その子を人質にして、『食料と車を用意しろ』とか言う場面しか浮かばんかったわ。ほんまおもろいなあ、、。」

ハナコは本当に嬉しそうに笑った。

「いずれにせよ、この場に集まっている、ということは、謎解きに興味があるってことやんなあ。探偵討議部なら、きっと君たちを満足させてあげられると思うねん。」

「『謎解きに興味ある』、という点を否定はしませんよ。ただ、満足させられるかは先輩たちの実力次第、ということになりますがねえ、、。あの暗号では納得はできませんね。」

ウチムラは笑顔で答える。

「先輩たち、いうても探偵討議部は私一人やけどね。どうやろ。君たちの代表者と私で一つの賭けをして、私が勝ったら君たちが仮にでも入部する、ということで?気に入らんかったらでて行ったらいいやん。」

「受けてたちましょう。」

自信に満ちた表情で、ウチムラは言った。

$$

「なるほど、それでシューリンガン先輩とブチョーが対決したわけですね。」

と僕は話に口を挟んだ。

「まあ、そういうことやね。皆の代表としてシューリンガンくんが出る、ということにデストロイくんは異論を唱えたんやけど、、。『君は秘密兵器だから』とかいう一言であっさり引き下がっとったわ。そういうところがお人好しやねん、デストロイくんも。ロダンくんのほうは、『先輩、いうても探偵討議部は私一人』っていうところでもう目に涙をためていて、、。どっちに転んでも入部するつもりやったみたいやね。」

ブチョーが振り返る。

「で、皆さん入部されたってことは、、。」

と口にした僕に皆まで言わせず、リョーキちゃんが割って入る。

「それはおかしい。あのシューリンガン先輩が負けるはずないわ。例え相手がブチョーであったとしても、、。納得いかない、、。」

リョーキちゃんは何気に失礼なことを言っているのだが、その率直さが一つの武器ではある。ブチョーは鷹揚に笑って、

「シューリンガンくんも、負けることはあるんよ。負ける理由があるときには、ね。」

と話し続けた、、。

$$

ハナコとウチムラは、探偵討議部の部室、SQUAREの4階にいた。コマエダとシジュウイン、遅れてナガトとサクラコもその場に到着し、二人の対決を見守っている。二人はテーブルの上に置かれたティーカップを前に、座っている。側には先ほどハナコ自身が入れた紅茶の入ったティーポット。

「ルールはごく簡単。今からそのティーカップに紅茶を注ぐ。注ぐのは私。どちらか片一方に角砂糖を入れ、完全に溶けるまでかき混ぜる。二つのティーカップのうち、一方を選ぶのは君。甘いお茶を君が飲んだら、それは探偵討議部に歓迎された、ということにしようやないの。君たちはみんな、探偵討議部入部や。」

「了解です。その前にティーカップを調べさせていただけませんか?底に砂糖が塗ってある、とかいう古典的なトリックはない、とは思いますが。」

ウチムラは、どこから取り出したのか、シャーロックホームズの持ち物のようなパイプを取り出し、それを器用に右手でクルクル回しながら求めた。

「もちろんええよ。」

右手ではパイプをクルクルと回したまま、ウチムラは二つのティーカップを左手で交互に手に取り、裏表からしばし眺めていたが、やがて、「マイセンか」とつぶやき、テーブルの上に置いた。

「『マイセン』てことは!?」

コマエダがつぶやく。

「単なるティーカップのブランドの名前だ、なんの意味もない。」

とシジュウイン。

「ティーカップ自体には、何のトリックもなさそうですね。次はティースプーンを調べさせていただきます。」

ティースプーンには、「I❤NY」と記されてあった。どうやらアメリカ土産のようだが、それを手に取ったウチムラは、「魅惑のブロードウェイ」とつぶやき、満足そうにそれを返した。

「『魅惑のブロードウェイ』ってことは!?」

コマエダがシジュウインに尋ねる。

「ニューヨークにはブロードウェイというダンスの聖地があり、そこは魅力的、ってことだ。」

シジュウインが何を当たり前のことを聞くか、という顔で答える。

「次は角砂糖です。」

ウチムラは初めてパイプを手放し、机の上に置くと、受け取った角砂糖を少しだけ懐から取り出したポケットナイフの端で削る。得られた角砂糖の断片をペロリとなめて、呟いた。「ディスイズイット」。

「ってことは?」

とコマエダ。

「これはそれです。つまり砂糖です、ってことだろ。」

と面倒くさそうなシジュウイン。

「最後に、あなたが注ぐ、と宣言した紅茶自体を調べさせていただきたい。」

ウチムラがいうと、ハナコはむしろ満足そうに頷き、二つのティーカップにティーポットから紅茶を注いだ。

「二つともテイスティングしてみたらええよ。」

「僕は紅茶には少しうるさいのですよ。」

ウチムラはそう言って上品な手つきで、二つのティーカップからそれぞれ一口だけお茶をすすった。その瞬間、ウチムラは少しだけ、困惑したような、考えているような表情を見せた。

「同じですね。東インド会社のロイヤルフラッシュO.P.1、ですか。いいお茶ですね。」

とだけ答えて優雅に二つのティーカップをテーブルに置いた。パイプを大事そうに手に取り、右手で回し始める。

「じゃあ、始めるから少しだけ目を閉じていてくれへん?まあ、開けても閉じても同じことやけど。」

「了解。」

というウチムラの声を聞くやハナコは、ウチムラからみて右にあるティーカップに先ほどウチムラが一部を削った角砂糖を投げ入れ、「I❤NY」のスプーンでかき回した。

シジュウインは信じられないような光景をみた。「開けても閉じても同じ」とはこういう意味だったか。ハナコは角砂糖を溶かした後、目にも留まらぬ速さで左右のカップを一回、二回、三回と入れ替える。カップの中の紅茶はカップから飛び出す勢いで「富嶽三十六景」のような波を立てるが、遠心力を計算した円弧状のカップの動きのため、テーブルの上には一滴の紅茶もこぼれない。通常の人間ならば、目視すら叶わぬであろう速度での入れ替え、ではあるが、、驚くべきはその入れ替えと同じ速度で目を閉じているはずのウチムラのパイプも回転することだ。

(入れ替えは5回だ。つまりウチムラの左が甘い紅茶だ。パイプもまた、5回転。)動体視力に優れたシジュウインの目と、彼のヒップカウンターは決して誤魔化せない。

コマエダは、ハナコによるカップの目にも止まらぬ入れ替えと連動するウチムラのパイプの動き、さらにシジュウインの腰の動きの、一体どれを見るべきか全く戸惑ってしまった。

サクラコは、一声も出さずに一連の光景を見守っていた。少し息が上がっている。ドキドキするような賭けの光景に、心臓がやや悲鳴を上げはじめているのだった。

無意識にナガトの方を見やると、、。まるでナガトはその戦いには興味がないかのように、勝手に棚から出してきた探偵討議部の連絡帳に目を通し、なにやら書き込んでいた。

「もう目を開けてもええよ。」

とのハナコの声に、静かにウチムラは目を開ける。

「なるほど、かなりの速さでティーカップの入れ替えをしたようですね。だが、視覚を封じても聴覚の方は健在ですよ。それでよかったのですかね、、。僕の右手のティーカップに角砂糖を入れて、かき回す音がした後、入れ替えの風切り音。それが5回。おまけに後ろでシジュウインくんも同じだけ腰を振り、その音も同じだけ聞こえた、、。回答する前に確認しますが、シジュウインくんが腰を振ったのを『ルール違反』とは言われませんよね?」

それだけ言うと、パイプの回転を止めた。

「かまへんよ。ルールはただ一つ。君が選んだ紅茶が甘いかどうかだけ。」

ハナコは笑みを浮かべ、そう答えた。

「では、、。」

ウチムラはパイプを置いて、自分の右手にあるティーカップに手を伸ばす。

ウチムラの聴覚の確かさに舌をまくシジュウイン。(君の勝ちだ。確かに左側に砂糖は入っている。)

右の紅茶を一口すすったウチムラであったが、その表情にみるみる驚愕の色が浮かんだ。信じられない、といった様子で、もう一口、さらに一口、ついにはその紅茶を飲み干してしまった。

「ばかな、、、。」

さらにウチムラは震える手で左の紅茶にも手を伸ばし、それを一息に飲み干した。

「ありえない、、。」

「どうやったん?」

笑顔を崩さないハナコ。

「僕の負けです。我々全員、探偵討議部に入部をお願いいたします。」

俯いたウチムラは、それだけを絞り出した。

その瞬間、なぜかナガトが気になったサクラコであったが、ナガトが開いたまま机の上に置いた探偵討議部連絡帳に書いてある文章をみて、驚きの表情を浮かべた。

そこにはナガトの特徴ある太い字体で、勝手に本日の記録が記されていた。

「本日、探偵討議部に5人もの新入部員があった。みなやる気がありそうで、頼もしい!」

$$

「全然納得いかないわ!」

そこまで聞いたリョーキちゃんが叫んだ。

「ブチョーのトリックは、事前のシューリンガン先輩のチェックによって封じられていたはず。ティーカップの入れ替えも、正確に把握していたはず、、。なのに、なぜ、、。」

「そうやね。」

ブチョーは穏やかにそれを聞いている。

「なぜ、って思うやんね、、。でも、その回答は先ほど、リョーキちゃん自身が出したんよ。」

「私が?」リョーキちゃんは少し考えるような表情をしていたが、「あっ!」と小さな声を出し、笑顔をみせた。

「わたしが出した賭けの条件は、『シューリンガンくんが甘い紅茶を飲むかどうか』であって、『どちらに角砂糖が入ったか当てる』ではないねん。そして、『甘い』というのはあくまでもシューリンガンくんが主観的に感じることや。『ある小説がミステリー小説かどうか』の解釈が読み手に委ねられているように、、。と、いうことは、、。」

「と、いうことは?」

思わず鸚鵡返しに声が出てしまう。

「飲んだ紅茶が『甘い』というも言わないも、シューリンガンくんの自由意志やねん。角砂糖のあるなしは全然関係ない。東インド会社のロイヤルフラッシュO.P.1、最初から、それとなく甘いお茶やねん。最初からそれが入れてある、ということはこちらの最大限の歓迎の気持ちやねん。それをテイスティングした時に、シューリンガンくんは悟ったんやね。『入部するもしないも、君の自由意志で決めてええんやよ』というメッセージだってことを。」

「なるほど、、。」

「『甘いお茶を飲んだら歓迎されている』と言われて、実際に入れてあるのは最初から甘いお茶。でも、お茶をテイスティングした時点で、シューリンガンくんは幾つかの選択肢を持っていた。『最初から甘いお茶を準備しているのはルール違反』といって、賭けそのものが成立しないと主張することもできたし、角砂糖が入っていようがいまいが、『このお茶は僕には甘くありませんね』と強弁することだって可能やった。甘いかどうかの判断はシューリンガンくんの感覚に委ねているのだから。シューリンガンくんの選んだ選択は、『角砂糖が入っていない方を選んで甘いと宣言し、入部する』というやや複雑なものだったけれど、、。結局、シューリンガンくんはひねくれ者やからね。暗号を解いた時点で、探偵討議部に興味は抱いていたんよ。その後の仕掛けにも、喜んだんやろうね。でも、素直に『先輩の仕掛けに感動しましたから、入部させてください』、とは彼は決して言わない。ゆえに、私としては『紅茶のテイスティングによる賭け』を入部の良い『きっかけ、もしくは言い訳』として提示してあげた。その意図を汲んで、シューリンガンくんは『負け』を演出し、全員の入部を決めた、ということなんよね。ただし、『あなたのカップの入れ替えに着いていけなかったわけではありませんからね』というメッセージだけは、『角砂糖の入ってないカップを選ぶ』という行為に込めてあるわけや。後から確認するものが出ないように、わざわざ二つとも飲み干して、証拠まで隠滅した。途中から出来レースになっていた、ということなんよ。新入生の時から、なんとも扱いづらい子やわ。」

(め、面倒くせー!シューリンガン先輩っぽい!)としか感想が出てこなかった。リョーキちゃんはまだニコニコしている。(その面倒くささがいい)、と言わんばかりだ、、。まったくリョーキちゃんときたら、「大正義シューリンガン先輩」状態だ。

$$

賭けが終わり、全員の入部が決まった後に、ナガトはウチムラを捕まえた。ウチムラ以外の4人の新入生いずれも、探偵討議部入部に異論を挟まなかった。秘密兵器として封印されたシジュウインあたりが「俺が出ていれば賭けに勝ったはずだ」と主張することも予想していたが、案外と「これも運命、ってやつだろ」と素直に受け入れた。恐らくはシジュウインの予想も外れていたためだろう。このことを「幸い」と言っていいのか、ナガトにも判らなかった。

「う、ウチムラ、、。お前俺たち全員をわざと巻き込んだやろ?」

ナガトは単刀直入に問う。ウチムラの中で、「ここは負けておいた方が得策」という考えが働いたことに、ほぼ確信を持っていた。

「さすがはナガト。お見通し、と言ったところか。集まった5人があまりにも個性的で、彼らと一緒に入部する千載一遇のチャンスを見逃すことはないな、と思ったまでだ。まったく、赤いスーツの先輩の言った通り、面白いメンバーが揃ったものだよ。しばらく退屈しそうにないな。」

ウチムラは全く悪びれる風もなく、笑顔で答えた。

「お、俺はそれで構わんけどな、、。体が弱いやつもいることを忘れないようにな。」

ナガトは口ごもるように言う。

「おや?」

ウチムラは敏感にナガトの照れたような口調に気づいた。サクラコとは短い付き合いであるが、彼女がなんらかの疾患を抱え、日常生活に制限が必要なことは、ウチムラの目には明らかな事実である、、。本来ナガトがとても優しい人間であることは、ウチムラが一番よく知っている。だが、はじらい、に似たニュアンスを持つ口ぶりからは、「優しさ以外の何か」を感じないわけにいかなかった、、。

「珍しいね。」

それだけをウチムラは口にした。

サクラコは、帰りの車の中で一人考えていた。フクダは隣で嬉しそうな笑みを浮かべている。サクラコが部活を始める、ということを聞いてからずっと上機嫌だ。(フクちゃんが喜んでくれるのは嬉しいけれど、、。本当に入部を決めて良かったのかしら。ナガト様のご迷惑にはならないのかしら、、。)だが、先ほどのスクエアで繰り広げられた光景、今後繰り広げられるであろう物語、、それは抗い難いほどの魅力を持っていた。自分にできる限り、それを見守っていたい。できるなら、その物語の一ページに自分の名前も刻んでおきたい。

実はサクラコは、ウチムラの狂言を見抜いたナガト以外のただ一人の新入生であった。最後の瞬間、ウチムラが演出した敗北シーンの違和感、その演技性に気づいたのだ。(ウチムラ様が負けを認める時、「ばかな、、」、「ありえない」などとは決して言いませんわ。笑顔で「これは面白い」というのがウチムラ様。あの方は自らの敗北を気にも留めない方、その裏にある謎を喜ぶ方。それがあの方の「病」なのよ、、。)

だが、今、サクラコはそのウチムラに感謝していた。あの敗北がなければ、自分は一歩を踏み出せなかったろう、と思うから。

ウチムラはよく、何を考えているか判らない男だと言われる。ウチムラ自身は、自分ほどシンプルで判りやすい人間はいないと思っている。人からはサイコパスであるかのように言われることもある。それにも慣れているが、自分ほど心の温かい人間は少ない、とも思っている。

物事には必ず、裏と表の両面がある。両面を知らずして片面だけを正義であるかのように語るのは恥ずかしい。だから、ある一面だけから物事を見てない人を目にすると、裏からみるとこうして見えるよ、ということを教えてあげたくなる。なにせ自分は親切な男だから。そうするとひねくれ者だと言われる。自分としては親切なのだが。結局人は、他人のことを自分が理解したいようにしかしないものであろうし、それでいい。

ウチムラの信じる正義は二つだけ。「自分より弱いものはいじめない」。そして、「世の中には絶対の正義はない」。後者の方は、「インデアンうそつかない」と同じくらい矛盾しているのだが、そのこと自体を気に入っている。前者の方は、いつの間にか身についたもので、ロジックを削ぎ落としたあとに自分に残ったのがそれなので、大切にしている。

と、いうわけで、ウチムラは自身を大層ラブリーな男だと思っているのだが、当然のごとく友人は少ない。

ナガトはその数少ない友人である。自分より頭脳の回転が優れているものを見たのはナガトが初めてだ。ウチムラはある意味極めて客観的な人間である。ゆえに、「他人が自分より優れている」ことを認めることに一切の躊躇はない。ただ、そのケースに出会うことがごく少ないだけだ。残念なことに、そのナガトの優秀さ、優しさはなかなか周りに伝わらない。なぜなら、彼は決定的にコミュニケーションが苦手だからだ。ウチムラほど長い付き合いでなければ、ナガトが何を考えているか判らない。よって、バカにされることはしばしばだ。ゆえに自分がお守りしている。

ウチムラは確かに気づいていた。ナガトの中にある変化、サクラコへの思いに。サクラコの何がいいのか、ウチムラには判らない。判らないが、恋とはそういうものだ、と思っている。もし、サクラコにいいところが一つあるとすれば、それはナガトが特別な人間である、ということに気づいているところだ。特別、、特別ってことは、、。

「要するに、相思相愛、ってことかな。」

ウチムラは自分のことを心が温かい人間で、なおかつ親切である、と思っている。人はそれを「おせっかい」とも呼ぶのだが、まだそう呼ばれたことはないらしい。彼を特徴付ける「透明な客観性」も、まだ、彼自身の内面にはあまり及んでいないようだ。ウチムラもまた、途轍もなく器用であると同時に、救い難いほど不器用な人間ではあるのだ。

$$

「それで、肝心の三人に何があったか、という質問ですが、なんとなく判った気がします、、。大まかにですけど。」

リョーキちゃんが口を開いた。

「さすがに勘がええねえ、、。おそらく、大きく外れてはないと思うよ。」

二人だけで話が進んで行く様子に、

「ちょっと待ってください。僕にはまだチンプンカンプンです。」

と、言わざるを得なかった。

呆れたような表情をみせたリョーキちゃん。

「あなたはこういう事になると、とたんに頭が働かなくなるのねえ、、。普段からすごく働いている、というわけでもないけれども、、。少しはマシになったと思ったのに。」

ブチョーがとりなすように言う。

「まあ、ハシモーくんはリョーキちゃんほど、『シューリンガンウオッチャー』っていうわけではないからねえ、、。仕方あらへんよ。アロハくんは、エンスーを庇護するような動きをみせた。そこにはおそらく、何か特別な感情があったんやね。エンスーは当時まだ病気を抱えていて、激しい活動には向いていない。入部したはいいけれど、スクエア4階の探偵討議部室に来るだけでもしんどそうやったからね、、。と、いうことは、、。」

「と、いうことは?」

またしても鸚鵡返しの返答をしてしまう僕。

「シューリンガンくんは、あれで『あさっての方向に親切な男』やからね。一肌脱いだわけや。」

ブチョーは話し続ける。

$$

5人の入部が決まって一月もたたないうちに、コードネーム<パイプ>を拝命したウチムラは、スクエアの研修室にいた。単身文科系部長会に乗り込んだ彼は、ディベート部との公開討議の約束を取り付けたのだ。

討議のテーマは、「探偵討議部こそがBOXを使用すべきである」。

「討論においては、他の部に決して遅れをとることはない」、と自負するディベート部は、鷹揚にもその討議を受けて立つことに決めた。弱小探偵討議部の名も知らぬ一年生の言いがかりなど、実際、考慮の余地もないのだが、こと弁論、ということになると、ディベート部の優位性を肌身に染みて教えねばならぬ。満を持して投入したのは二年生エースの「マスモト・リキ」。だが、ディベート部は知らない。こと、議論ということになると全国のディベート部を探したとしても、探偵討議部、<パイプ>よりも手強い相手はいない、ということを。

<パイプ>ウチムラの目からみても、コードネーム<ミス・エンスージアスティック>サクラコは優秀な探偵討議部員である。彼にはない切り口から物語の深淵に入り込むその推理法には、一目置いている。

ただし、スクエアの4階にある部室に辿り着いた時点ですでに活動限界が近いその体力は、惜しいところだ。そのサポートにはもっぱらコードネーム<リーゼント>ナガトが当たっており、彼の目からは仲睦まじく見えた。<ミス・エンスージアスティック>は<リーゼント>を尊敬しており、<リーゼント>は<ミス・エンスージアスティック>にいつも気を配っている。

ただ、このままでは部員全員が万全の状態で探偵討議部の活動に臨む、ということは困難だ。まずは「平家のBOXに部室を移すべき」、というのは<パイプ>にとっては極めてロジカルな結論だ。ディベート部には迷惑をかけるかもしれないが、自分にとってより近しいのは<リーゼント>と<ミス・エンスージアスティック>、そして探偵討議部である。従って、逡巡はない。

ひねくれ者を自認する<パイプ>ウチムラは、決して「<ミス・エンスージアスティック>サクラコの体力的に4階まで上がるのは難しいため」部室を取り替えるべき、とは言わない。部内ではとりあえず「禁煙がいやだから」、という理由付けにしておいた。

結論を言えば、ディベート部は、完膚なきまでに敗れた。

<パイプ>がまず打ち出した第一立論は、「このまま探偵討議部がスクエアにい続けると、たくさんの人死にが出る。」というものであった。

1)探偵討議部長、ヤマダ・ハナコは赤いスーツを着ている。

2)スクエア4階の部室に上がるまでのヤマダ・ハナコの動線にはアーチェリー部部室がある。

3)アーチェリー部員は赤いものをみると矢を射る癖がある。

4)至近距離から矢の直撃を受けると、最悪死亡する。

このようにして、彼の論によると、探偵討議部員はこのままでスクエアにいると、全員死んでしまうのだ。コマエダに至っては、スクエアの駐輪場がBOXのそれよりも大学の正門から遠いが故に、自転車による構内暴走距離が延長し、コマエダ自身だけではなく、他の生徒も巻き込んで殺してしまうらしい。人間凶器扱いである。

さらに彼曰く、ディベート部は人数が多いが故に、古い木造のBOXに出入りし続けると、建物が劣化し、崩れて、BOXに部室を持つ文科系部員全員が死んでしまうのである。

この立案をマスモト・リキは鼻で笑った。「まったく議論にならない」と。「現実には起こり得ない突拍子もない議論で、単なる言葉遊びに過ぎない。」と。マスモトの言を借りれば、「全くの、ファ、ファ、ファンタシーですね。」、だそうだ。

ここまでは良かった。マスモトもニコニコである。

しかしこれが<パイプ>ウチムラの張った罠であった。

$$

第二立論で<パイプ>は、過去に行われたディベート部の試合例をあげ、徹底的な競技ディベートに対する批判を行った。

曰く、

「ディベートは特殊なルールによる弁論のゲームに過ぎす、現実には起こり得ない詭弁を提示しあい、最後まで不毛に終わる。提案によって『人死に』が何人出るか、が勝負のカギとなり、肯定側と否定側の提示する『人死にの数』のどちらが多いかで勝敗が決まるゲームにすぎない。」

そして、

「このような部活動は教育的に良い影響を与えないため廃止すべきである」

と主張し始めた。

これに驚いたマスモト・リキは、ディベート競技の有用性を主張し始めるのだが、ここで見事に自家撞着を起こした。

第一立論を攻撃すると、自らの部活動を否定しかねない陥穽に陥る一方、第二立論を攻撃すると、第一立論で提示された「人死に」の重要性を認めなければならない、という板挟みの中で、マスモト・リキは公平な目で見て健闘した、といえる。彼が活路を見出したのは、ディベートにおける「エビデンス」の重要性であった。

「極端な議論、詭弁にみえるような議論も、合理的な議論を学ぶための手段であり、それがディベート競技の意味です。決して教育的に良い影響を与えない、ということはありません。」

「なるほど。あなたの言を借りるならば、僕の第一立論も、あなた方のいうところの正当かつ合理的な手段で反論できる、ということなのでしょうね?」

「まさしくその通りです。ただし、一つだけ重要な要素があります。ディベートにおいては一つ一つの議論をサポートする『エビデンス』が必要であり、それなしで行われる机上の空論は不毛であります。あなたの議論はそれを欠いている。結果、あなたの主張を荒唐無稽にしているのです。それこそが教育的に良くない、と考えます。」

「なるほど。では、『一つ一つの議論をサポートするエビデンスが必要であり、それなしの机上の空論は不毛』と、いう『エビデンス』はどこから提示していただけるのでしょうかね。

よろしいですか?ある命題を論証するための前提として導入される、最も基本的な仮定を『公理』といいます。公理を前提として演繹手続きによって導かれるものが『定理』です。

ディベート部の論を借り、不毛な議論を避けようとするならば、まず、彼らの拠って立つところの『エビデンス』すべてが公理系から演繹された結果導かれたもの、つまり『定理』として信ずるにたるものであることを示し、それに基づいて『そのエビデンスが真である』、という前提で提示していただきたいものです。

それがなされない限り、『エビデンスなしの演繹推理』も、『真であると認められていないエビデンスに準拠した議論提示』も、大差がないことは明白であります。

例えばディベート部がよく使用する『世界恐慌は世界戦争を導く』といういわゆる『サイデンステッカーのエビデンス』ですが、リーマンショックの際に世界戦争が起きなかった時点で、すでに経験的に否定されております。ところが!彼らは金科玉条のごとく今も『エビデンス』として使用しています。

僕のささやかなるumbilicusにおいても、高級英国茶が沸かせるほどに滑稽なことであると言わざるを得ません。かの千利休も、これには驚きの声を上げるでありましょうし、『サンドイッチ伯爵』こと、ジョン・モンタギュー4世も、ホイストをする手を止め、しばしこの茶を堪能するでありましょう。

今後ディベート部が提示する議論の全てに公理から演繹された『真のエビデンス』を提示していただけない限り、全ての彼らの議論は不毛、かつ、教育的によくない、ということで、文科系部長会のみなさん、耳栓の準備を宜しくお願い申し上げます。」

この実に長々しい反論を聞いた時マスモト・リキは悟った。

「『ディベート競技』のルールに守られてこそ、ディベート部は議論最強を謳うことができる。ルールなしの議論による『殴り合いで』はこの男に勝ち目がない。」

ということを。

<パイプ>ウチムラの目的は、荒唐無稽な議論をあえて冒頭に提示することにより、ディベート競技全体の滑稽性を浮き彫りにすることであった。最初にマスモトが鼻で笑ってしまった時点で、早々に勝敗は決していたのである。

<パイプ>は残酷なまでの笑顔で、マスモトが繰り出す議論のことごとくを覆す。マスモトの繰り出す、ジャブ、ストレート、フック、アッパーのいずれもがカウンターとなり、マスモト自身を痛めつける。いつ、どこから取り出したのか、なんのために持っているのかもわからない右手のパイプが忌々しいまでに優雅な回転を続ける。

事ここに及んで、優先順位は、むしろ、部室よりも部を守ることに切り替えざるを得なかった。この後のマスモトの議論はもっぱらディベート競技、ディベート部を守ることに費やされ、最初の「人死に議論」のほとんどをドロップする羽目になった。従って、「荒唐無稽な人死に」に対する反論は、ほとんどなされなかったのである。

それでもマスモトの孤軍奮闘、議論スキルがなければ、ディベート部解散を含む、さらなる被害拡大を惹起したであろう。土俵際でマスモトは、守るべきものを守った。ディベート部の精一杯の矜持であった。

最終弁論で、<パイプ>が、

「おやおや、このままではたくさんの人が死んでいまいますね、、。我々は是非とも、部室を交換し、この現状を変えなくてはなりませんね。時間内にはほとんどこの点についての『合理的な反論』がなされなかった、ということを文科系部長会の皆様は御記憶ください。」

と言い放った時、マスモト・リキは胸元から白いチーフを出し、ヒラヒラとそれを振り回しながら、「ノット、ユニーク。人とは最終的に必ず死ぬものdeathから。」というのが精一杯だった。マスモト流のジョークである。

「グッド、ディベート!!」

とマスモトが言わなかったことが全てを物語る。

結局、この討論会ではなんらの建設的な結論も生み出されなかった。聴衆のほとんども何が議論されたさえ理解していなかった。ただ、マスモトが振った白旗が、ディベート部の敗北を明確に伝えていた。

皮肉なことに、ディベート部の完膚なきまでの敗北を理解したのは、探偵討議部長、ヤマダ・ハナコを除けば、ほかならぬディベート部員たちのみであったのだ。BOXの部室は、探偵討議部のものになった。

ハナコはその一連の討議を、苦々しい目で見ていた。マスモト・リキに同情する日がくるとは思わなかった、、。

$$

「うわあ、、。」

としか言いようがなかった。

ザッツ・シューリンガン先輩。部室交換の裏側でそんなとこがあったのか、、。そりゃ、マスモト先輩も粘着質になるよ、、。やり口は極悪非道そのものではあるが、エンスーの体を慮って、という点でわずかに見直したけど、、。

リョーキちゃんの見方は少しだけ違うようだ。

「さすがシューリンガン先輩、、といいたいところですが、それではアロハ先輩とエンスー先輩はいついつまでも探偵討議部で幸せに暮らしました、おしまい。というエンディングじゃないと納得いかないですね、、。その後何かがあったのでしょう?それが肝心ですよね。」

考え続けるリョーキちゃん。

「そうなんやよね。結局、シューリンガンくんの思う通りにことは運ばなかった、ということなんよね、、。」

ブチョーの長い話はようやく佳境に入った。

$$

探偵討議部とディベート部の部室入れ替え作業が終わった翌日、部活を終え、自転車に跨ろうとしていたウチムラを呼び止めるものがあった。サクラコである。

「ウチムラ様、この度はありがとうございました。」

しかし、その表情は感謝している、というには少し曇って見えた。

「なんのことだい?」

と笑顔で答えるウチムラ。

「私には分かっておりますわ。私の体を気遣って、部室交換の交渉に行ってくださったこと。そのお気持ちに、感謝を申し上げたまでです。」

『何を言ってるんだい?それは全然関係ないよ。』とはウチムラは言わない。サクラコの能力を持ってすれば、自分の行動の意図を読むことくらいはさして難しいことでもない。ごまかす意味もない。彼は代わりに笑って答えた。

「その方が部活をやりやすくなる、と思ったのでね。」

これは事実だ。

「その部活のことですが、私、お暇させていただくことにしましたの。」

サクラコは、ニコリともせずに答えた。その発言に、さしものウチムラも驚きを隠せない。

「何だって!?」

「私、ウチムラ様に物事を隠しても意味ないことはよく分かっておりますの。ですから、できるだけ率直にお話ししますわね、、。私、ナガト様のことを一方的に慕っております。」

「それくらいのことは、端からみてればすぐにわかるよ。ナガトも君を憎からず思っていることも、ね。」

一方的、というわけではない、、はずだ。だからこそ、自分は行動したのではないか。

「それは私の身には余ること。私、子供の頃から、自分の体が弱いがために友達の足を引っ張ってしまうことを何よりも恐れていました、、。友達が私のことを思ってくれればくれるほど、私のために友達が諦めなければならないものが増えていきます。

それはきっと、私には取り返す手段がないもの。いくら謝っても、取り戻してあげられないものなのです。今回の探偵討議部も、ウチムラ様の半ば強引な仕掛けがなければ、きっと入部は躊躇しただろうと思いますのよ。皆様に余計な気を使わせることになってしまうことが、目に見えておりましたから、、。」

「・・・。」

「勘違いしないでくださいませ。探偵討議部に入ることができ、ほんの一月ほどでも皆様と同じ場所で同じ時間を過ごせたことを、私これでもとても感謝してますの。でも、これが今の私の望める、望むべき、精一杯なのですわ。

これ以上私がいると、ますます皆様の足を引っ張ってしまう。ナガト様の学生生活を歪めてしまう。私のために、ナガト様が諦めなければならないことが増えていってしまう。ナガト様だけでなく、ウチムラ様や、その周りのお友達も同じですわ。」

サクラコは悲しげに言った。

ウチムラは知った。雄弁なはずの自分が、今、かけるべき言葉ひとつも見つけられずにいることを。(ターンアラウンド、ターンアラウンド、、。)ウチムラの頭脳は、病気を抱えたサクラコが部にい続けることのメリットを瞬時に20は弾き出す。だが、そのどれもが上滑りし、サクラコの心情に寄り添ってはいないことを自覚し、棄却する。結果、ウチムラは無言である。

「ウチムラ様が部室までもをお取り換えに行かれた時、私は気づいたのですわ。私がここにこれ以上いてはいけないことに。私のために、ディベート部にまでご迷惑をかけて、、。あなた様もディベート部から蛇蝎のごとく嫌われて、、。これ以上いたら、あなたがたの進む道を歪めてしまう。ナガト様のことをお慕いすればこそ、今の私はここにいてはいけないのですわ。」

ここに及んで、ようやくウチムラの口が彼にしては不器用、と言わざるを得ない言葉を紡ぎだす。

「バカを言ってはいけない!ディベート部は議論をアイデンティティーとしている部。議論で負けて失うことを恨むなら、議論の腕を磨けばいいだけのことだよ。嫌われることは強者の誇りにほかならない。そして、世の中は支えるものと支えられるものがあって成り立っている。ただし、その立場は局面によって常に変わり続ける。今日支えているものが、明日は支えられるかもしれない。それは誰にもわからない。

局面によって、強みを持つ者が入れ替わる、それこそが、『多様性』なんだ。皆が等しく健康で、優秀で、人の足を引っ張ることのない世界などあるものか。引っ張れる足があるなら最大限引っ張ってしまえばいい。代わりに自分のが引っ張られた時はその足で相手を引き上げてやればいい。迷惑かけて、かけられる、という日々の営みを許容できるのが人の種としての最大の『強さ』なんだ。

そして、探偵討議部は強いものの集まりだ。『足を引っ張られて迷惑だ』などと思うものは、部にはいない。逆に君の存在に支えられている者も現にいる。実際、ここしばらくのナガトほど、楽しそうな彼を見たことはない。これは僕がいうのだから間違いない、、。」

この熱弁を受けて、初めてサクラコは笑顔を見せた。寂しい笑みだった。

「やはりお優しいんですのね。ウチムラ様。『ターンアラウンド』。あなた様のお話は、あくまで『今、支えている側、引っ張られても大丈夫な強い足を持っている人』のロジックで成り立っていますわ。そうは言っても、ご自身は決して『引っ張る』側には回らないのですもの、、。

いいですこと?『支えられる側にいる者』には『人の足を引っ張って、転ばせてしまった経験』という耐え難い思いがございますのよ。それは純粋な『痛み』。その相手が慕っている方であれば、なおのこと、決して繰り返したくない『痛み』で、ロジックでは割り切れない感覚的なものなのです。そして、ナガト様には先ほどお別れを言わせていただきました。ナガト様には、私に気を配る以外にするべきことがあるはずですから。」

「なんだって!ナガトは、、、ナガトはなんて言ったんだ?」

「『そうか、元気でな。』、、。私の思いを理解し、許容した上で、それだけ。だから、ナガト様はナガト様なのです。永遠なる私のヒーローですわ。」

立ち尽くすウチムラは、確かに、見た。サクラコの頬に流れる涙を。そして思った。これからのサクラコの戦いのことを。ナガト抜きでの戦いのことを。強い、、。自分よりもはるかに。

自分を背に歩み去っていくサクラコにかける言葉を今のウチムラは持たない。全くの無力。ウチムラの心には悔恨が残った。

(ほれみろ。真意を語ったところで結果がついてくるとは限らない、、、。次があるなら、もう少しだけうまくやるさ。)

・・ウチムラは、サクラコが苦手である。この時、「どうしても勝てない」、と思う二人目の人物に認定した。

$$

「シューリンガンくんも、ここまでは予想していなかったんやね。それからしばらくして、エンスーは部活だけでなく、構内から姿を消したんよ。」

ブチョーが言った。僕はまだ、エンスーとアロハ先輩の哀しき別れの場面から、現実に戻ることができずにいた。さしものシューリンガン先輩も、良かれと思ってやったことが、その別れの引き金を引いてしまったことは堪えただろう。

「アロハくんも、あれはあれでショックやったと思うねん。だから、リーゼント頭を坊主にして、リーゼントくんから、アロハくんに改名した。部活動にあまり身が入らなくなったのも、そのあたりからやね。たぶん、、エンスーが自分のことを好いてくれていたこと、自分のために討議部をやめたこともわかってはいると思うねん。だから、探偵討議部に残ってるんよ。それでも、『俺をそんなに信頼できんのか』の思いはあると思う。あの子、口下手やから何考えてるか正確にはわからないけどね、、。」

リョーキちゃんが重い口を開いた。

「シューリンガン先輩、、。気の毒ですね。自分が悪役をやってでも部室を入れ替えたのに、、。それが直接のきっかけになって、やめちゃうなんて、、。」

「シューリンガンくんが、ディベート部周りで要注意人物になったこと自体、エンスーにはショックやったんやと思う。シューリンガンくん自身はそのことは毛の先ほども気にしていないんだけどね。エンスーの気持ちも、同じ立場になったらわからないではないよね、、。」

「でも、エンスーが戻ってきた、ということは、、。」

僕はようやく話すべき言葉を見つけた。

「そうやねん。手術で病気を克服し、エンスーも『リスタート』しようとしてるねん。もう足を引っ張ることはない、と自分にも、探偵討議部員にも、そして誰よりもアロハくんにみせたいんやと思う。なかなかやっかいでめんどくさい先輩、かつ同級生やとは思うけど、手伝ってあげてや。」

ブチョーはここでニッコリと笑った。

「御意!」

僕とリョーキちゃんは声を合わせて返事した。もう、迷いはない。

シューリンガン先輩にもできなかった「キューピッド役」をやるぞ!リョーキちゃんからは、「自分が恋愛経験してから言いなさい!」とか怒られそうだが、たぶん彼女も同じ決意だと思う。

(了)

読んでいただけるだけで、丸儲けです。