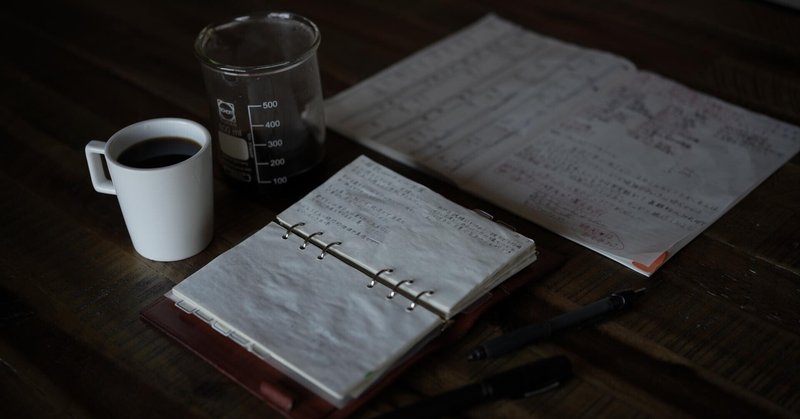

バイブルサイズのリフィルでツェッテルカステンをやってみる

システム手帳のリフィルを情報カードにする

システム手帳のリフィルを情報カードにしています。

横位置で使う。裏には書かない。一枚に一件だけ書く。

そういったルールを課すことで、1枚のリフィルが独立して意味持つようになります。今さらですが梅棹忠夫の「知的生産の技術」を実践しているわけです。

ドイツの知的生産技術が面白そう

TAKE NOTES! という本があります。

社会学者ニクラス・ルーマンのノートの取り方を解説した本です。情報カードに着想を書くその手法は、ドイツ版の知的生産の技術といえます。メモにユニークな番号をつけ、メモ同士を関連づけるところが、システマティックで、ドイツらしいですね。

面白そうなので、情報カードにしているリフィルの管理に、ツェッテルカステンを取り入れてみることにしました。

今書いたメモがすでにあるメモのどこに位置するか意識する

B5ノートやスマホに書いた一次的なメモを、バイブルサイズのリフィルに清書します。1枚に1件。書いた本人の私でない他者が見ても意味がわかるぐらいには、ていねいに書きます。

そして、ここからがツェッテルカステンのおもしろいところ。今清書したそのメモを、すでに存在するメモ群のどこに並べるのか、決めます。もし「10」のメモの後ろに並べるなら、そのメモの番号は「11」です。すでに「11」があれば、「10/a」です。10と11の間というわけです。同じ番号を持つカードは存在せず、必ず全てのカードに前後関係があります。

もうひとつ、やることがあります。そのメモに関連する、すでに存在するメモの番号を書き込みます。リンクを貼るわけです。

メモを常に見返すから「死にメモ」が無くなる

ツェッテルカステンに取り組んで、まだほんの少しの時間しかたっていませんが、おもしろいことに気づきました。すでにあるメモと、今書いたメモの関連を常に考えるので、メモを見返す機会が増えます。見返しているうちに、新たな発想が湧くこともあります。記憶にも定着します。

ノートに書く、読んでいる本に書く、PCやスマホのアプリに書く。これまでさまざまなメモの管理方法を試してきましたが、いずれも「死にメモ」の山を築くだけでした。書きっぱなしで見返さないメモは、存在しないのと同じです。

ツェッテルカステンは、これまで書いてきたメモを、いやでも意識することになります。面白くなりそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?