FP1級2022年5月試験応用編解説1

試験問題・模範解答は、(一社)金融財政事情研究会より利用許諾を得た上で転載しています。

出典:(一社)金融財政事情研究会

許諾番号:2109K000004

2022年5月に実施されたきんざいのFP技能検定試験1級の応用編において

注意すべき点をここでアップしていこうと思います。

ここで取り上げるのは計算問題中心となります。ご了承下さい。

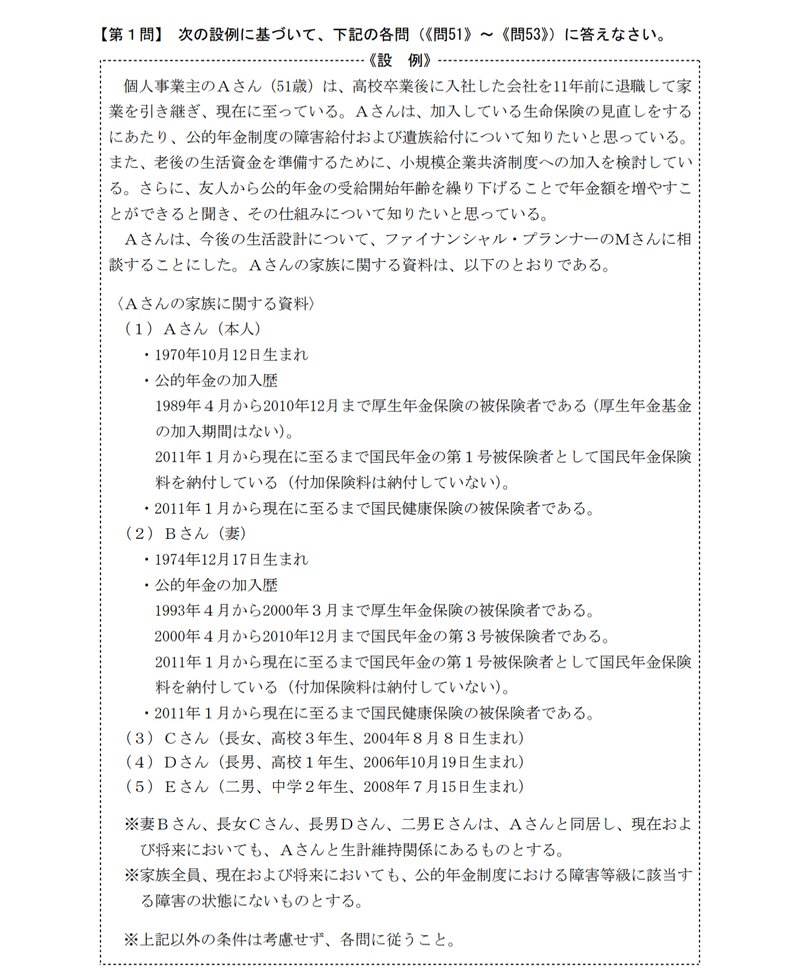

第1問~年金・社会保険

問52の計算問題は遺族厚生年金の計算問題と2021年1月以来の出題となる

遺族年金生活者支援給付金の算出でした。

【遺族厚生年金算出について】

遺族厚生年金には短期要件と長期要件の2つの要件があります。

まずはこの対象者がどちらに当てはまるのかを確認する必要があります。

この問題の条件を確認してみましょう。

・短期要件

厚生年金に加入中である人。

この場合、掛月300月以上にならないうちに亡くなった人は、みなし300月

が与えられる。

・長期要件

国民年金と厚生年金の加入合計が25年以上の人

この短期要件か長期要件かによって遺族厚生年金の受給額も変わります。

恐らくこの問題をみて、厚生年金の被保険者期間が300月に満たないから短期要件だと思ってみなし300月の計算をやってしまった方もいらっしゃると思います。(みなし300月に関する説明はここでは省略します)

この条件を見ると、2010年12月まで厚生年金保険に加入していました。

しかし、2011年から現在まで国民年金保険に加入しているということは現時点では厚生年金保険の被保険者ではない=厚生年金+国民年金=25年超=長期要件というのが当てはまります。これにより、Aさんは長期要件となり、

みなし300月は当てはまらなくなります。また、遺族厚生年金は経過的加算額に3/4をかけた金額になるのも忘れがちなので気をつけて下さい。

そして、最後の中高齢寡婦加算額ですが、これは条件を満たせば加算されますが、問題文の文中に「遺族基礎年金の受給権を取得した」とあります。

つまり、この時点で遺族基礎年金は受給できる=中高齢寡婦加算の条件を満たさないという事になります。ですので中高齢寡婦加算は加えないのが正解となります。遺族厚生年金の計算問題のポイントとして

・長期要件or短期要件かを見極める。

・計算式の3/4を忘れない。

・遺族基礎年金受給可能=中高齢寡婦加算の対象外

これらを抑えておけば、凡ミスは少なくなると思います。

あとは計算問題の過去問をしっかりと解くようにすれば

遺族厚生年金の計算問題もマスターできると思います。

【遺族年金生活者支援給付金】

この「遺族年金生活者支援給付金」というのは一体何なのか?

これは条件を満たせば受給中の年金に加えて給付金を受給できるものです。

今回は遺族年金となっていますが、支援給付金は老齢基礎年金と障害基礎年金にもありますが、計算が複雑になっているので、今回は遺族年金性格者支援給付金のみを取り上げていきます。

これは条件を満たせば月額5,030円が支給されます。つまり年額幾らかというのを問われているので

5,030円 × 12ヶ月 = 60,360円

となります。間違えるケースとしては、この給付金の月額が分らなかった

とか、子供が複数人いるから子供の人数分掛け合わせるのか否かを迷った。

等が挙げられます。このケースで出題されるのは今回が2度目なのでこれを機に覚えてしまいましょう。

という訳で、今回はFP1級学科応用編の計算問題を取り上げました。

9月試験の復習や見直しの材料として頂ければ幸いです。

次回の更新をお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?