痕跡の上演:美を演ずること

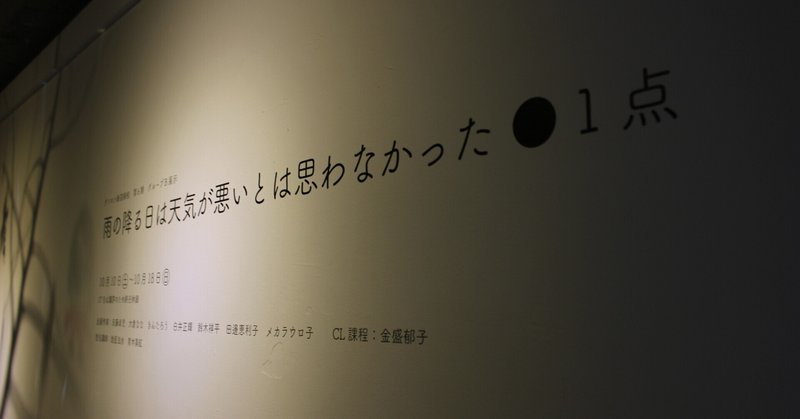

「雨の降る日は天気が悪いとは思わなかった ●1点」(ゲンロン五反田アトリエ)会場風景(撮影:株式会社ゲンロン)

痕跡の上演。

神話と動物の骨、性と人工イクラ、迷い犬と白綿の布。エマニュエル・レヴィナスがいう痕跡とは、過去の行為や出来事を指し示すしるし(e.g. 足跡、化石、遺跡)、つまりそれ自体が記号として何か他の物事を指し示すための痕跡という意味の他に、そのような記号を超越した世界の外部や絶対的な他者、つまり神の痕跡という意味が含まれている。一方でジャック・デリダのいう痕跡とは現在における過去や未来との差異の痕跡であり、現在において現前(存在)することを痕跡の消滅、もしくは痕跡の消去の痕跡(e.g. 灰)と定義することで、その現前を生じさせる運動(差延)という意味合いを持つ(1, 2)。仮にこれらの痕跡をそれぞれ順に名付けるとするならば、記号的痕跡、神学的痕跡、差延的痕跡と呼ぶことが可能だろう。展覧会会場とそこに配置されていた作品/非作品の数々は、それら異なる痕跡が刻み込まれた遺跡のような雰囲気を醸し出しており、観客は俳優不在の舞台に足を踏み入れたような錯覚に陥る。

美術における展覧会と演劇における上演の交差点。熊本市現代美術館で開催された「渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉」は、それらの枠組みを交差させつつ、演劇の原理を探求した先駆的な試みであった。チェルフィッチュ主宰の岡田利規は〈映像演劇〉宣言の中で、演劇とは現象としてのフィクションであり、それを表現形態ではなく考え方の形式として捉えるのであれば、演劇ではない演劇をつくることが可能であると宣言している(3)。岡田の〈映像演劇〉が俳優の身体の存在とフィクションが生じる場所を紐付けることで、あくまでも演劇であることを前提とするのであれば、本展覧会はそのような紐付けが存在しないという点で、あくまでも美術を前提としているといえるだろう。その上で本展覧会は、美術の中に点在していた演劇の要素を極限まで拡張し、痕跡を辿り、掻き集め、ちりばめることで美を演ずる試みであった。

ゲンロン新芸術校第6期グループB展「雨の降る日は天気が悪いとは思わなかった ●1点」は、第6期の開講途中にゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校から新体制となった、ゲンロン新芸術校による2度目のグループ展である。第0期~第5期(4)との主な違いとしては、黒瀬陽平による主任講師制から複数講師による集団指導制になったことが挙げられる。その流れによりグループBでは飴屋法水、青木美紅の両名が担当講師となっている。このような学校とグループ展における体制の変化は、本展覧会にも色濃く影響を与えていた。

「雨の降る日は天気が悪いとは思わなかった ●1点」(ゲンロン五反田アトリエ)会場風景(撮影:大倉なな)

インストールと演出の悪魔合体。会場に点在する斜めにインストールされた物体の数々は、飴屋と青木による提案/主導の下、元々展覧会会場(ゲンロン五反田アトリエ)にあったものを組み合わせて配置したものである。掃除機、箒、ガスコンロ、棚、植物、脚立、太陽系惑星天体模型。美術におけるインストール(備品)と演劇における演出(小道具)の共演は、インストール(美術)と演出(演劇)の境界線を斜めに再定義する試みであったようにもみえる。これらインストールされた物体はまた、作家たちが作り上げた作品との間に図と地の関係を築き上げる。観客はそのルビンの盃の中で、作品と作品ではないものが入れ替わり、反転するその危ういバランスを常に意識させられることになる。

キュレーションの入れ子構造もまた、本展覧会における大きな特徴の一つだろう。第5期から導入されていたコレクティブ・リーダー(以下CL)課程は、グループ展におけるキュレーションと展評の執筆に主眼を置いた課程であり、今回はその受講生の1人である金盛郁子がキュレーションを担当している。しかし先程も述べたように、新芸術校の体制変更により飴屋と青木がグループ展の担当講師として付いているため、キュレーションの内部にキュレーションがあるという入れ子構造が、その必然的な帰結として生み出されている。この構造自体は黒瀬による主任講師制の時代から存在していたとはいえ、グループ展により担当講師が変更されるという新体制によって、その差異と構造がより全面化していた。

それではこのような入れ子構造を持ち、美術と演劇を斜めに横断する本展覧会のキュレーションにおいて、CLと担当講師はそれぞれどのような役割を担っていたのだろうか。ここで美術におけるキュレーションの役割の一部を分解してみると、演劇における劇作家(戯曲)と演出家(演出)の両面に近い役割を持っていることに思い当たる。つまり本展覧会においてCLが展覧会ステイトメントという名の戯曲を執筆し、担当講師がインストールという名の演出を行ったと考えるとしっくりくる。他にも金盛が手掛けた展覧会ポスターは小劇場におけるアングラ演劇ポスターの色彩/テイストを残しながら、参加作家のキャラ化が行われているようにみえるが、これは参加作家が戯曲(創作点取り占い)における登場人物(俳優)であり、会場に配置されたメッセージがその台詞を表現していると考えれば合点がいく。他方で飴屋と青木は指導(対話)としても作家に対する演出を行っていたと考えられるので、それがたとえ意図的であれ自然発生的であれ、キュレーションにおいてはこのような役割分担が生じていたのではないかと考えられる。

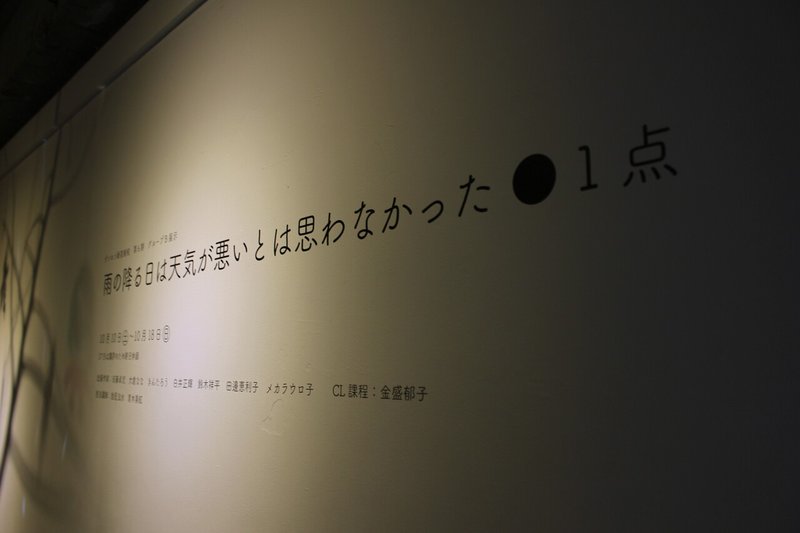

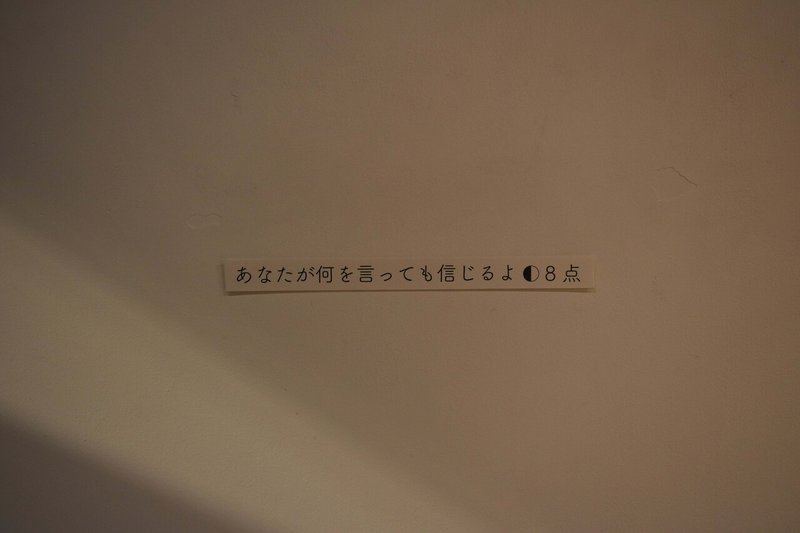

ここで金盛の展覧会ステイトメントを読み解いてみる(5)。このステイトメントの要は、偶然との闘争にある。偶然の出来事であるならば喜ばしい出来事も含んでいるはずだが、点取り占いという軽快なモチーフを用いているにも関わらず、ここで語られている偶然はどこか運命のように重苦しく、押し潰されそうな重圧がある。ウィトゲンシュタイン的な偶然は世界を現実世界と可能世界に分離し、可能世界が偶然現実化したものを現実世界と捉えるが、ここではむしろ九鬼周造的な偶然(離接的偶然)、つまり超越性/必然性と結び付いた運命的な偶然を偶然と呼んでいるように思える(6)。より具体的にいえば、点取り占いのような偶然、無根拠、無意味な点数やメッセージの裏に、何か強い必然性と物語を見出だそうとしてしまう人間主体とその葛藤こそがテーマになっているといえるだろう。同時に点取り占いにおける点数の根拠のなさとメッセージ性のなさをメタに捉えるのであれば、新芸術校におけるサバイバル形式(グループ展において審査員による審査が点数によって決まり、得点上位者が最終成果展に進むという形式)に対する抵抗を読み込むこともできなくはない。

「雨の降る日は天気が悪いとは思わなかった ●1点」(ゲンロン五反田アトリエ)会場風景(撮影:大倉なな)

飴屋と青木の意図に沿ってインストールされた物体は、五反田アトリエに偶然あったものを組み合わせて使用しているという点で、戯曲は演出によってその意味合いを強化されている。あるいは本来占いのメッセージが吉凶のような二項対立の構造を持つことを考えれば、作品とインストールされた物体における図と地の関係は、その対立構造に当てはめて捉えることも可能である。一方で、その演出は点取り占いのメッセージ(e.g. あなたが何を言っても信じるよ)にその二項対立の構造が存在しない事実をも際立たせている。そのような演出と比較してみれば、作家の各ステイトメントに対する演出はほとんどなかったように見えたが、それは作家=俳優、つまり作家が役割を演じるという割り当て方に起因していたのかもしれない。作家には外部から求められる役割を脱皮し、内面的な思考を進めることが求められるが、俳優は外部から求められる役割を一度内面化し、受け入れた上で外部に身体を解き放つ必要がある。これは一般的にキュレーションと作家の意図の衝突点、その折り合いのつかなさの問題でもあるが、良くも悪くもそのような意味合いでの抵抗や摩擦は余り感じられなかった。そして作家が俳優であったとするならば、この展覧会における作品とは一体どのような役割を担っていたのだろうか?

前置きが長くなってしまったが、ここからは再び本稿の冒頭にループする。その上で痕跡の上演という観点を交えながら、三つの個別作品に焦点を当てることで、展覧会を読み解いていくことにする。

安藤卓児《123[4]567》(2020年)/「雨の降る日は天気が悪いとは思わなかった ●1点」(ゲンロン五反田アトリエ)会場風景(撮影:株式会社ゲンロン)

痕跡1(戯曲):安藤卓児《123[4]567》

岡本太郎は絵画においてキャンバスからはみ出すことを強調したが、それは文字通り枠組みからはみ出すという意味であると同時に、その背景には原子/原始のエネルギーによる爆発が念頭にあったことは想像に難くない。つまり岡本の《明日の神話》は進歩史観(原子)と人類の情念(原始)という両義性を持ち、その尽きることのない欲望を物語(明日の神話)として昇華した怒りのカウンターでもあった。安藤の絵画はそのような岡本の絵画におけるキャラ性、プリミティブさ、枠組みからの逸脱といった特徴を引き継いでいる。他方で安藤が使用する支持体は祖父が建築した民家に使用されていたサブロク板であり、その全貌は屏風のように折り曲げた配置により一度に見渡すことが困難になっている。ここでは無意識かつ人工的に規定された生活、その枠組みこそが乗り越えるべき壁であり、そのために安藤は神話を必要とする。言い方を変えれば安藤がアクセスを試みているのは、役割を演じて生きる我々の生活そのものではなく、その役割を創り出す戯曲としての神話そのものであるといえる。

その観点からみればこの作品において注目すべきは、支持体の中央左斜め下にぽっかりと空いた丸い穴とそれを貫く1本の木であろう。ルーチョ・フォンタナ《空間概念》シリーズはキャンバスを切り裂くことで、絵画/彫刻、アバンギャルド/キッチュといった西洋現代美術における二項対立構造の枠組みに風穴を開け、絵画が素材そのものであることを露呈する(7)。翻って安藤の穴は聖母に抱えられた自画像が円形にくり抜かれており、木は祖父が植えた木を安藤が切り出して設置したものだ。これをフロイト―ラカンにおけるファルスの去勢と所持に対応させて考えてみれば、物語の登場人物である自我が去勢され、ファルスの素材自体が自らの力によって形成されていないという前提の元で、それを超越していく欲望と意志を感じ取ることも可能だろう。本作は生活空間にちりばめられた記号的痕跡を、無意識すら規定する枠組みとして捉えて作品素材に使用することで、それを超越した神学的痕跡としての物語/神話を塗り替えようとする試みであると同時に、本展覧会における神話=戯曲の役割を担っていた。

メカラウロ子《ファインディング・しゃけ》(2020年)/「雨の降る日は天気が悪いとは思わなかった ●1点」(ゲンロン五反田アトリエ)会場風景(撮影:大倉なな)

痕跡2(俳優):メカラウロ子《ファインディング・しゃけ》

大きすぎる画面、会場全体に響き渡る音声、思い付いた/リサーチした要素をありったけ並べたかのような本棚、そして見渡す限りのいくら(人工)と鮭(写真)といくら(照明)と鮭(模型)といくら(映像)。一見して分かるそのやりすぎた素人的な手付きは、会場内における強烈な演出に対抗し得るエネルギーを持つ、唯一の作品といっても過言ではない力を持っていた。人工いくらの卵から産まれたニモ的な鮭が自分と人間の性や生殖について語り、鮭節となり、ご飯と一緒に食べられていく。この生命の輪廻のようなループは物語化され、作家本人の演技/ナレーションによる鮭の独白的な語り口とモーションキャプチャの動きにより、本人の意見を代弁することに留まらず、シュールで奇妙な味わいを残していた。また辛酸なめ子やファインディング・ニモをもじったかのような、メカラウロ子、ファインディング・しゃけという芸名、作品名からはポップさが全面に滲み出している一方で、現代美術における性に纏わるモチーフという王道感であったり、社会批評性を担保した作風にはある種の戦略性を感じなくもない。

ここでメカラウロ子の過去作である《愛玩動物》が、美容整形したうさぎ(ペット)をモチーフとして扱うことで、人間中心主義的な倫理観や品種改良の未来について問う作品だったことを考えれば(8)、ヴァンサン・フルニエ《知能の高いウサギ》やケイト・マクドウェル《最初で最後の呼吸》のような先行例を挙げることは可能だろう(9, 10)。あるいは《ファインディング・しゃけ》がそれらの要素を含んだ上で発展させた作品であるとするならば、その中心的なテーマである性加害/出産の問題は、長谷川愛《私はイルカを産みたい》と対比することでその輪郭線をより明確に捉えることができる(11)。メカラウロ子も長谷川も人間との関係性において他の生物を捉える視線は同様であるが、ここで重要なのは人間とイルカは胎生(哺乳類)であるが、鮭は卵生(魚類)である点だ。うさぎやイルカが人間との間にペット的な共存関係を強く意識させる存在であるとするならば、鮭と人間との間には捕食―被食関係、すなわち加害/被害の関係がより強く成立している。つまり性欲と食欲が混ざりあったような捻れた残酷な気分、一種のカニバリズム的なタブーに触れているような感覚、人間と鮭という種の絶妙な距離感(捕食/被食)と共通点(性加害/出産)の設定こそが、この作品の奇妙な面白さと社会批評性の両立を担保していたのではないか。本作は人工的/テクノロジー的な介入によって、生命の誕生という神学的痕跡をより人間の元へと近付けるための装置であるとともに、本展覧会における俳優の役割を担っていた。

田邊恵利子《原始神母》(2020年)/「雨の降る日は天気が悪いとは思わなかった ●1点」(ゲンロン五反田アトリエ)会場風景(撮影:株式会社ゲンロン)

痕跡3(上演):田邊恵利子《原始神母》

原始神母といえばPink Floydのコピーバンドである原始神母、さらにはその元ネタになったであろうPink Floydの5thアルバム『Atom Heart Mother(以下『原子心母』)』を連想する(12)。『原子心母』が日常生活からの疎外感を生活音を交えて荘厳に作り上げた作品であり、心臓ペースメーカーを埋め込んだ妊婦から発想されたタイトルであることを踏まえれば、この言葉遊びもあながち的外れとは言えないだろう。会場の一番奥深くに眠る本作は、一つの静謐な儀式空間のようにもみえる。作家によるステイトメントでは多神教/アニミズム的な世界観が伝わってくる反面、実際の展示空間では一神教的な世界観が見え隠れしている。白綿の布はある時は空間を祈りのように包み込み、またある時は海水に浸され、汚れた床に打ち捨てられている。額縁の中の写真に映る十字架の影は逆十字のようにもみえ、下に敷かれた×印が描かれた布からは洗濯バサミやハサミとともに、原罪的な罪の意識や身体的な痛みが伝わってくる。

会場入り口前に張り巡らされていたポスターに登場する迷い犬(田邊あめ)、そして我が子の胚の記憶は刺繍により縫い合わされ、絵の具により具象化したかのように象徴的なイメージとして結実し、神のように祀られる。土へと還るサステイナブルな素材の使用は、エコロジー的な観点というよりは、生死や種を超えた親子関係の永続性/再生の祈りを仮託しているようだ。ここには痕跡だけがある。田邊あめの歯、拾ってきた貝殻、絵の具としての野菜、海水に浸された布などの記号的痕跡が掻き集められ、迷い犬と我が子は絶対的に過ぎ去った過去、もしくはあり得るかもしれない未来として神学的痕跡を具現化し、現在における事実や素材が日付とともに作品として残されることで差延的痕跡が刻み込まれる。本作は神と子を創り出そうとする痕跡/儀式そのものであり、本展覧会における上演の役割を担っていた。

最後に本展覧会における三つの作品の流れを振り返ってみよう。

まず安藤卓児《123[4]567》により、無意識を含めた生活空間の枠組みが素材として可視化される。それによって規定された自我を書き換えるためには、神話=戯曲の塗り替えが必要であり、それにより役割を演じることの外部が目指される。次にメカラウロ子《ファインディング・しゃけ》により、人間と鮭という異なる種同士の距離と共通項を通して性加害/出産の問題が提示される。ここでは鮭=俳優の演技であり、その主体の反転と人工的/テクノロジー的な介入により、鮭から人間/社会を逆照射する可能性が炙り出される。最後に田邊恵利子《原始神母》により、素材まで分解され循環する日々の痕跡の集積が、その差異を刻んでいくことで、原罪や身体的な痛みを乗り越えていく希望として示される。それは異なる種と記憶を縫い/塗り合わせることで、神と子を創造するための痕跡/儀式を上演する試みでもあった。

図と地の演出により明滅する痕跡の上演。その展覧会/上演空間において、作品と非作品の境界線は常に揺らぎ続ける。作品はある時は素材そのものであり、素材はある時は作品そのものとなる。美を演ずることとはつまり、非作品を舞台装置として上演することで、作品に宿る複数の痕跡を明滅させながら照らし出し、美が生じる根源を露呈させることに他ならない。展覧会/上演において作品はたまたま作品であるのであり、非作品はたまたま非作品であるに過ぎない。そのような偶然性に導かれるかのように、試しにネットで点取り占いのおみくじを引いてみた。

「どこでもくすぐってください ◑4点」。

注

1) 亀井大輔(2011)「二つの「痕跡」の交差:デリダとレヴィナスのあいだで」,『倫理学研究』, 41, pp.102-112, 関西倫理学会.

2) 桐谷慧(2018)「痕跡と失われたもの:ジャック・デリダにおける過去の問題」,『Résonances:東京大学大学院総合文化研究科フランス語系学生論文集』, 10, pp.85-93, 東京大学教養学部フランス語・イタリア語部会「Résonances」編集委員会.

3) 岡田利規(2018)「〈映像演劇〉宣言」, <https://chelfitsch20th.net> 2020年11月30日アクセス.

4) ここではゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校の前身である、ポストスーパーフラット・アートスクールを仮に第0期と呼称している。

5) 金盛郁子(2020)「雨の降る日は天気が悪いとは思わなかった ●1点」, <https://genron-cafe.jp/event/20201017> 2020年12月23日アクセス.

6) 板橋作美(2004)「「偶然性」と「占い」あるいは「文化」」,『東京医科歯科大学教養部研究紀要』, 34, pp.27-62, 東京医科歯科大学教養部.

7) フォスター, ハル・他(2019)『ART SINCE 1900:図鑑1900年以後の芸術』尾崎信一郎・他編, 天内大樹・他訳, 東京書籍, pp.473-476.

8) メカラウロ子(2020)「ウサギで考える?!生死や整形への倫理観」, <https://note.com/kanitano/n/na2f15a16ae14> 2020年11月30日アクセス.

9) マイヤーズ, ウィリアム(2016)『バイオアート:バイオテクノロジーは未来を救うのか』久保田晃弘監修, 岩井木綿子・上原昌子訳, ビー・エヌ・エヌ新社, pp.52-57.

10) 同上, pp.90-93.

11) 同上, pp.389-390.

12) Pink Floyd “Atom Heart Mother” YouTube, <https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m-_hJUy5TAO10yRvbxgvSO3ZrBp9_zXg4> 2020年12月23日アクセス.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?