【つの版】ユダヤの秘密01・可薩可汗

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。モーセからウマイヤ朝に至る古代編は一段落したので、今回から中世編です。

欧州の歴史では、一般に西ローマ帝国断絶を中世の開始としますが、2世紀末から711年のイスラム帝国のイベリア侵攻、あるいは800年のカール大帝即位(神聖ローマ帝国の建国)までを「古代末期」とする学説もあります。

アラビア半島に興ったイスラム教は軍事力によって瞬く間に広がり、ペルシア帝国を滅ぼし、ユダヤ教徒・キリスト教徒・ゾロアスター教徒らを服属させました。エルサレムの神殿跡地もイスラム教の聖地とされ、ユダヤ教徒らは庇護民として異教徒の支配を受け続けることになります。その中にはパレスチナに住み続けた者もいれば、世界各地へ離散した者もいました。

7世紀頃、カフカース(コーカサス)山脈の北方に「ハザール」と呼ばれる部族集団がいました。彼らはテュルク系の遊牧民を中核とし、各地に都市を築いて交易を行い、南のペルシアやイスラム帝国、東ローマ帝国とも深い関係がありました。また彼らの一部はユダヤ教に改宗したことで有名であり、後世「東欧のユダヤ人はハザール人の末裔である」との幻想を生みました。あまり知られざるハザールの歴史を紐解いてみましょう。

◆ウマ◆

◆娘◆

可薩源流

ハザール(Khazar)とは、テュルク諸語で「放浪者(qazzaq)」を意味します。カザフ(Kazakh)やコサック(Kozak、カザーク)と同語源で、自由・独立といった意味もありますが、本来は「元の部族を離れて放浪する者」を指す他称でした。5世紀半ばのアッティラの急死でフン族の帝国が瓦解した後、その支配下にあった諸部族は離合集散を繰り返しますが、その中から形成された新たな部族集団のひとつがハザールであったと思われます。

従って成立当初から雑多な部族が混成しており、テュルク系・スラヴ系・ウラル系・カフカース系などがいましたが、中核となる支配層は共通語としてテュルク諸語を話しました。彼らは「テュルク系のサビル族」とも言われ、これは東方からアヴァール(柔然)に追われてカフカース付近に到来したと東ローマの史料に書かれています(プロコピオスなど)。

アルメニアなどの史料によればペルシア皇帝カワード1世(在位:488-531)の時代、ハザールはカフカースを超えて南下し、グルジアことジョージア、アルメニア、アルバニア(アゼルバイジャン)を占領しました。カワードはこれを撃退し、続くホスロー1世(在位:531-579)はカスピ海とカフカースの間のデルベント要塞を拡張して北方遊牧民に対する防備を固めました。

北方遊牧民がカフカースの南へ侵攻することは古くから起きています。紀元前8世紀頃にはキンメリア人(ガミラーヤ)が、続いてスキタイ(イシュグザーヤ)が攻め寄せ、ウラルトゥやアッシリア、メディアやリュディアなど古代王国を悩ませました。彼らの一部はパレスチナを経てエジプトに迫り、ユダヤ教の聖書にもゴメルやアシュケナジとして記され、最後の審判の時に北方から攻め込んでくると預言されています。

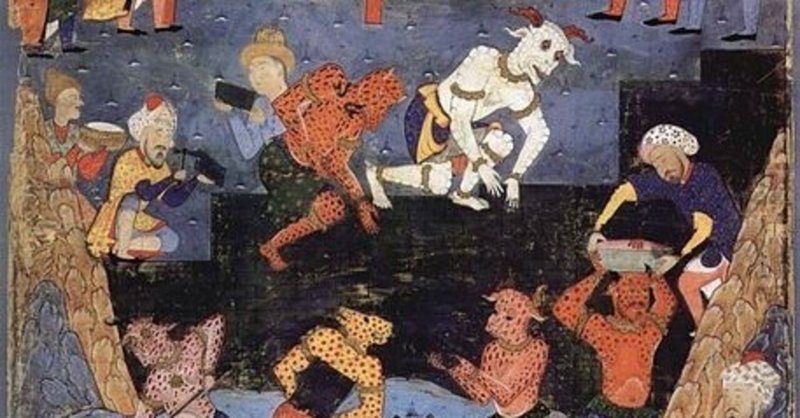

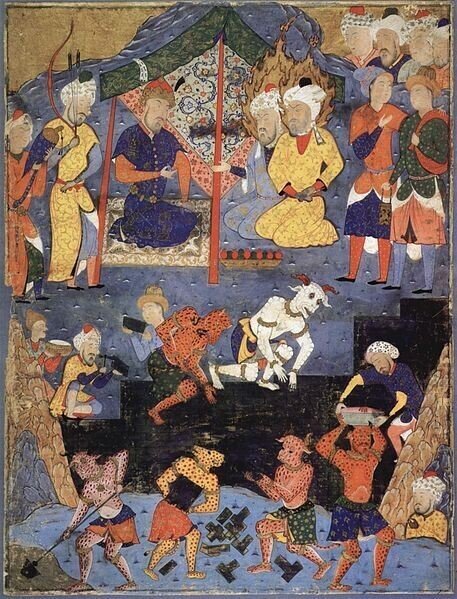

クルアーンによると、かつてズル=カルナイン(二本角、アレクサンドロス大王)が世界の果てに赴いた時、2つの山の彼方に「ヤージュージュとマージュージュ(ゴグとマゴグ)」という蛮族がいると聞きました。そこで彼は大量の鉄と銅を交互に積み重ねて融かし、防壁を築きました。しかしこの壁は最後の審判の日に粉砕され、ヤージュージュとマージュージュが襲来するといいます。エゼキエル書やヨハネの黙示録などに登場する終末神話がアレクサンドロス大王の伝説と習合したものでしょう。この壁はデルベントのことであるとも、バクトリアの「鉄の門」のことともいいます。

4世紀初頭にアルメニア王国がキリスト教に改宗すると、ジョージアやアルバニアも次々にキリスト教国となります。そのためキリスト教を国教化したローマ帝国/東ローマ帝国は、この地を巡ってペルシアと争いました。

6世紀後半頃、ハザールは東方の突厥(西突厥)に服属します。ペルシアと敵対していた東ローマ帝国は、使節を送ってハザール及び西突厥と同盟し、西・北・東の三方向からペルシアを包囲する戦略をとりました。東ローマ皇帝ヘラクレイオスは、ハザールの騎兵を援軍として南カフカースを奪還し、ペルシアとの大戦争に勝利を収めています。

しかし628年以後は西突厥で内紛が相次ぎ、南からはアラビア人が攻め寄せて東ローマやペルシアを脅かしました。635年、黒海北岸ではテュルク系の部族連合ブルガール(オノグリア)が自立し、ハザールも程なく西突厥から独立します。初期のハザールの首都はバランジャルといい、現在のダゲスタン共和国東部にあったようです。

636年に成立した『隋書』北狄伝には、「鉄勒(テュルク)に曷截(ハザール)という部族がおり、康国(サマルカンド)の北、阿得水(イティル、ヴォルガ川)の傍にいる」と書かれています。また『旧唐書』西戎伝の波斯国条に「(波斯国の)北隣は突厥の可薩部である」とあり、これもハザールのことです。ただチャイナは突厥やウイグルに遮られてハザールとの直接交流があまりなかったのか、名前以上のことは知られていません。

版図拡大

636年、ヤルムークの戦いで東ローマを破り、カーディシーヤの戦いでペルシア軍を破ったイスラム帝国は、破竹の勢いで北上します。640年にはアルメニアに到達し、642年にはデルベントに到りました。ペルシアのデルベント総督は税負担の軽減を条件に降伏し、援軍となることを約束します。

東ローマ帝国はアルメニアを守るためハザール人やアラン人(イラン系遊牧民)を援軍として抵抗しますが、650年代初頭には撤退し、アルメニア貴族らはカリフの宗主権を認めて服属しました。将軍アブドゥッラフマーン・イブン・ラビーアは兵を率いてカフカースの北方へしばしば遠征し、ハザールの首都バランジャルを包囲しますが、652年に大敗を喫して撤退します。

その後もイスラム帝国による遠征がしばしば行われたため、ハザールはバランジャルから都を遷し、近隣のサマンダルに移動します。イスラム帝国では654年から661年にかけて、また680年から692年にかけて大規模な内戦が勃発し、カフカース以北への侵攻は控えられました。ハザールはこれに乗じて再び南下し、683-685年の遠征ではジョージアとアルメニアの君主を殺害して、多くの戦利品と捕虜を獲得しています。

また668年頃には黒海北岸の部族連合ブルガールが分裂しました。そのうち一部は南下してバルカン半島を征服(ブルガール・カガン国、ドナウ・ブルガール)、一部は北上してイティル(ヴォルガ)川流域にヴォルガ・ブルガール王国を建てます。ハザールはこれを好機として残ったブルガール人の国を征服し、カスピ海から黒海にまたがる広大な領域を版図としました。

この頃、ケルチ海峡東岸のテムリュクはハザールの重要な都市のひとつでした。ここはクリミア半島と向かい合い、ドン川から続くアゾフ海と黒海を繋ぐ要地で、古代ギリシア人の植民都市ヘルモナッサがありました。ブルガールやハザールはこの町をタマタルハと訛って呼び、のちさらに訛ってトムタラカン、トゥムネフ、タマンなどと呼ばれました。ブルガールの首都は近郊のファナゴレイアに置かれたようです。

ハザールはイスラム帝国や東ローマ帝国に匹敵する大国となり、その君主はカガン(可汗、皇帝)を名乗りました。西のアヴァールやドナウ・ブルガール、南のイスラム帝国とは対立しているため、必然的に東ローマ帝国から頼られるようになります。ハザールはキリスト教国ではなく、テュルク諸族の古来の信仰としてテングリ(天)を崇めていましたが、敵の敵は味方です。

帝位介入

685年、東ローマ皇帝コンスタンティノス4世が崩御し、長男ユスティニアノス2世が即位します。彼はイスラム帝国の内戦状態を利用して反撃に転じ、レバノン山脈の住民を煽動してゲリラ活動を行わせつつ、リビアやキプロスに艦隊を派遣しました。ウマイヤ朝のカリフ・アブドゥルマリクはやむなく東ローマと講和し、キプロスを両国の共有地とすることに同意しました。

またユスティニアノスはバルカン半島のスラヴ人やブルガール人と戦い、兵を集めて小アジア東部に侵攻しますが、692年にスラヴ人部隊の寝返りで惨敗を喫します。この敗戦に加え、軍事費を捻出するため重税を課したため、695年に廃位させられ、将軍レオンティオスが帝位につきます。

ユスティニアノスは殺されなかったものの鼻を削がれ、クリミア半島のヘルソン(ケルソン、現セヴァストポリ)へ配流されました。皇帝になるには五体満足であることが不文律の条件だったので、帝位に戻らぬようとの配慮です。しかしレオンティオスも698年に軍部のクーデターで廃位・投獄され、ティベリオス3世が擁立されました。

704年、ユスティニアノスはヘルソンを脱出し、ハザール領ファナゴレイアに亡命します。当時のカガンはブシル(イブーシロス)といい、700年にドナウ・ブルガールのアスパルフ・カガンを討ち取って勢力を拡大していました。ユスティニアノスは黄金の義鼻をつけてブシル・カガンに謁見し、帝位奪還を懇請します。ブシルは彼を支援することとし、妹を異教からキリスト教に改宗させてテオドラと名乗らせ、ユスティニアノスに娶らせました。

しかしティベリオスがブシルに使者を送り、ユスティニアノスの首級を求めると、ブシルは心変わりして彼を殺そうとします。ユスティニアノスは海路でファナゴレイアを脱出し、今度はドナウ・ブルガールのテルヴェル・カガン(アスパルフの子)を頼ります。705年、彼はテルヴェルの支援を受けてコンスタンティノポリスに帰還し、ティベリオスとレオンティオスを処刑して帝位に復帰しますが、ブシルは敵国ブルガールと結んだことを怒り、ケルチ海峡を渡ってヘルソンを含むクリミア半島を征服しました。

ユスティニアノスは遠征軍を差し向けますが失敗し、ハザールと講和してクリミア南部を返還させ、ハザールに残っていた妻テオドラを迎え入れます。しかしユスティニアノスは猜疑心が強くなり、711年にはヘルソンに艦隊を派遣して復讐を行おうとします。ヘルソン市民はハザールと結んで反乱を起こし、艦隊も同調してフィリピコス・バルダネスを皇帝に擁立、帝都へ取って返すやユスティニアノスを廃位して殺害しました。

ヘラクレイオス朝は断絶し、しばらく帝位を巡って内紛が続いた後、717年にレオーン3世が即位してイサウリア朝(シリア朝)を開きます。

南北対立

この頃、内戦を終結させたウマイヤ朝は版図をさらに拡大させ、東はインダス川、北東はソグディアナ、西はモロッコやイベリア(アンダルス)にまで進出し、ガリア南部やシチリア、イタリアにも手を伸ばし始めました。カフカースの北にも再び侵攻を開始し、ハザールと小競り合いが行われます。

アブドゥルマリクが705年に崩御すると、子のワリードやスライマーンが跡を継ぎます。彼らの兄弟マスラマは盛んにハザールや東ローマを攻撃し、コンスタンティノポリスを再び包囲しますが、レオーンの活躍や「海の火」の使用、疫病や天災によって失敗しました。

717年にスライマーンが崩御すると子がなく、アブドゥルマリクの弟の子ウマル2世が即位します。彼は母方では2代目カリフ・ウマルの曾孫にあたり、善政を敷いて慕われましたが、720年に崩御しました。ウマイヤ朝は財政問題や新改宗者の反乱が相次ぎ、次第に衰退して行きます。

イスラム帝国は、最初の大征服が成功したゆえに「聖戦」がもてはやされ、建国初期に功績を挙げたアラブ系の人間やその子孫が優遇されていました。クルアーンもアラビア語で詠むのが正しく、翻訳されたものは解説書であってクルアーンではないとされました。選民思想はイスラムの精神にもとるのですが、軍事力を持つ権力者に逆らって正論を言えば殺されます。

ムスリムであれば種々の掟(シャリーア)に従わねばなりませんが、人頭税(ジズヤ)と地租(ハラージュ)は免除され、救貧税/喜捨(ザカート)及び私有地(カティーア)のあがりの十分の一(ウシュル)を納めればよいとされます。他にも特権があるので当然改宗者が増えますが、人頭税や地租を納める庇護民(ズィンミー)が減少し、必然的に税収が減少します。従って初期イスラム帝国は改宗よりも貢納を求め、改宗者を制限していました。

また被征服地の民は、征服したイスラム軍の部族や将軍とワラー(庇護)の関係を結び、彼らを庇護者(パトロン、ケツモチ)としてその派閥に組み込まれます。この関係にある人々をマワーリー(単数形マウラ)といい、もとの所属部族や国を離れた人々も庇護者に従って活動しました。解放奴隷であれば解放してくれた元主人が庇護者になります。彼らはムスリムになることもありましたが、アラブ系ムスリムよりは低い立場に置かれました。

ウマイヤ朝を再建したアブドゥルマリクは、税収を確保するため、ベルベル人やペルシア人など非アラブ系改宗者にもジズヤとハラージュを課します。非アラブ系改宗者は当然嫌がり、庇護者を突き上げて反対運動や反乱を起こし、格差解消を訴えました。

そこでウマル2世は非アラブ系改宗者にジズヤを課すことをやめ、「全ての土地はムスリムの共有地である」とし、ムスリムには平等にハラージュを課すこととしました。ズィンミーにはジズヤとハラージュの両方を払わせて負担を重くし、イスラムへの改宗も許可します。とはいえアラブ系ムスリムと非アラブ系ムスリムとの格差は解決されませんでした。

このような状況下で、ウマイヤ朝は戦利品を確保して財政難を解消するため異教徒に対する聖戦を繰り返します。東方ではクタイバ・イブン・ムスリムがソグディアナ(マーワラーアンナフル)を征服しますが、715年のワリード1世の崩御と共に失脚し、征服地も放棄されました。コンスタンティノポリスの征服も困難となると、残る標的は欧州諸国、そしてハザールです。

◆ウマ◆

◆娘◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。