救急対応

頻度が少ないけど重要度が高いことに対する準備

目の前で人が倒れている。

意識がない。

心肺停止している。

このような場面にでくわす頻度はそう多くないでしょう。

しかし、もし自分の目の前でそのようなことが起こったら、あなたはどうしますか?

率先して周りの人に指示を出したり、CPRなど実施することができますか?

理学療法士やスポーツトレーナーなど医療系の方は、一般の人からしたらそのような知識があるというふうにみられています。

その時にテンパって何もできなかったでは準備不足です。

なにより、目の前で倒れている人の「命」がかかってます。

救える命を救えなかったら、、、

あなたは一生心にその出来事を背負って生きていくことになります。

頻度が多くないからとこの部分への知識や練習を疎かにしないことの大切さを、最近講習を受けて改めて感じてきたので自分自身の思考の整理も含めてまとめたいと思います。

医療職種の方でなく、一般の方でもでくわすことがあるかもしれないので知っておいて損はないと思います。

少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。

BLS(Basic Life Support:ベーシックライフサポート)

日本語では一次救命処置といいます。

心臓や呼吸が停止した人に対して、救急隊や医師に引き継ぐまでの間に行う応急手当てのことです。

心配蘇生やAEDなど正しい知識と適切な処置の方法を知っていれば医療従事者だけでなく、誰でも行うことができます。

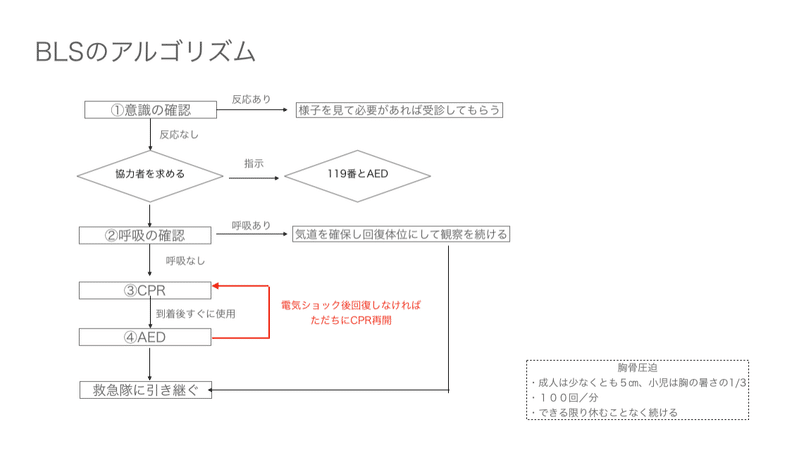

まずはそのような場面に遭遇した時の手順をまとめました。

周囲の状況の確認

→二次的な事故や災害などの危険がないか確認する

意識状態の確認

→肩をたたきながら声をかけて反応の有無を確認する

→反応があれば、そのまま身体の状態について確認、観察する

(痛み、痺れ、手足が動くか、出血の有無など)

→反応がなければ次の手順へ

協力者を求める

→近くにいる人に救急車の手配やAEDを持ってきてもらう

(複数人いる場合は1人ずつ明確に指示をだす)

→いない場合は自らが行う。大声で人を呼ぶ

呼吸の確認

→耳を口の近くに持ってきて呼吸の音や吐く息を確認する

→目線は胸部、腹部の動きを観察する

→死戦期呼吸(しゃくりあげるような不規則な呼吸)を普段通りの呼吸と間違えないように注意

CPR(Cardio Pulmonary Resuscitation:心肺蘇生)胸骨圧迫

→胸の真ん中に両手の手掌を重ねて起き、肩幅くらいに膝を開き、両膝立ちで、垂直に力が加えられるようにポジショニングします。

→胸骨が5㎝くらい沈むように圧迫し1分間に100回のテンポで行います。(小児では胸の厚みの1/3くらい)

→極力間隔があかないように絶え間なく続けます。周りに他にもできる人がいれば2分くらいを目安に交代しましょう。ちなみに救急車が到着するまでの平均は10分弱です。

Air way(気道確保)

=頭部後屈+あご先挙上です。

→舌が落ち込んで気道を塞いでしまうのを防ぎます。

人工呼吸

基本的に今は実施しなくて良いと言われています。

それよりも胸骨圧迫を続けることの方が優先されています。

AED(自動体外式除細動器)

→到着しだいすぐに使用する

→横に置いたら電源を入れる(音声案内ありますがわかる人すぐに先に進みましょう)

→電極パッドを装着する。(直接肌に貼る。濡れてたら拭く。湿布やニトロは剥がす。ペースメーカーの人は出っ張りを避ける)

→解析中は離れる

→電気ショックの指示が出たら周囲の安全を確認して通電ボタンを押す。

→パッドをつけたままで再び胸骨圧迫(2分間隔で解析がある)

→救急隊員が到着するまで繰り返す

というのが、BLSの一連の流れになります。

(日本赤十字社の資料も合わせて目を通しておくとよりわかりやすいかと思います。→https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/life/58964_71608_misc.pdf)

AEDの設置場所などはあらかじめ確認しておくと持ってくるまでの時間が短縮できますので普段から意識しておくと良いと思います。

消防署などでも無料で講習を行ってますので練習する機会だと思って定期的に受講することをおすすめします。

慌てず明確に指示を出せるか

基本的な手順は頭に入っていても、いざ現場に遭遇した時に行動できなくては意味がありません。

何よりもその人の命が関わってきます。

理学療法士やトレーナーの方であれば、現場で起こりうるリスクを想定して準備しておくことは非常に重要です。

もし、あなたが周りの人に指示を出す状況になった時に、あなたがおどおどとしていたり、自信なさそうに指示していたら、周りの人たちの不安は一層強くなります。

反対に、堂々と周りの人たちに指示を出し振る舞えたら、落ち着いて行動することができます。

多くの方は関わることが怖くなって動けなくなってしまいます。

しかし、大事なのはみんなが協力して動けることです。

誰に何をして欲しいか?

周りの人がどんな動きをしているのか?

周囲の状況も冷静に把握し、指示の内容だけでなく、あなたの仕草や表情など含めてその場をコントロールできるような準備をしておきましょう。

担架

意識がない、心肺停止の場合はその場でのCPRが優先されますが、

意識があって、呼吸ができていればひとまず命の安全は確保されていると判断しましょう。

命の安全が確保されていて、スポーツの競技中に選手が倒れた場合は担架に乗せてピッチ外へ運ぶことがあります。

その時に担架に乗せたりするのにも最低限の知識が必要なので簡単にまとめます。

まず担架に乗せる方法は2種類あります。

ログロール(2〜3人+1人で行う場合)

・背が高い人が頭側に来るように左右のどちらかに3人が位置します。

・肩甲帯と骨盤、腰部と大腿、大腿と下腿と3人の手がクロスするようにします。3オーバー3アンダーと言われ、頭側から3箇所は上から支え、抹消の3箇所は下から支えます。

・もう1人別の人が担架を横(反対側)につけて、支ている3人がタイミングを合わせて横向きにします。

・担架をできるだけ身体の奥に差し込み、倒れている人の背中に当たるような角度に合わせたら、ゆっくりと背臥位に戻します。

ログロールの動画もYoutubeでみつけたのでチェックしてみてください

https://www.youtube.com/watch?v=Jm3ov3os3S0

シックスパーソンズリフト(6人+1人以上いる場合)・背が高い人が頭側に来るように左右に3人ずつ位置します。

・肩甲帯、腰部、下肢のところで支えますが、落とさないようにするために肩甲帯と腰部を支える人たちはしっかりと奥まで手を入れます。

・担架は脚側にセットして、タイミングを合わせて5㎝浮かせ、担架が身体の下にくるように入れます。

・タイミングを合わせて降ろします。この時勝手に降ろそうとしてしまう人がいるので担架がしっかりとセットされるまで待ちましょう。

背が高い人が頭側になることで、担架で運ぶ時にに自然に頭側が高くなります。

持ち上げたら必ず脚側から移動するようにしましょう。

頸椎を損傷している可能性のある場合

ラグビーやアメフトなどのコンタクトスポーツでは頸椎を痛めてしまうことが他競技に比べて頻度が高いです。

頸椎を痛めている可能性がある時は、リーダーになる人が頸椎を固定し周りの人に指示を出します。

頸椎を固定するときは頭側に安定する姿勢で位置します。

うつ伏せで肘を立てた姿勢が良いでしょう。

耳を塞がないように頭部を支えます。

頸椎が回旋した状態で倒れているときは、まずはそのままで固定します。

状態の確認をして戻せそうならゆっくりと戻しますが、決して無理に戻さず、痛みや違和感が出た場合はそこまでにしましょう。

頸椎固定は方法自体はシンプルですが、頸椎が動いてしまわないようにという部分で、固定者が安定した姿勢で行うことが非常に重要になります。

また、周りに指示をだすことに気を取られて頸椎の部分が疎かにならないように細心の注意を払いましょう。

倒れている選手が仰向けとは限らない

最後に仰向けまでの戻し方を整理します。

倒れている選手が綺麗に仰向けで寝ていれば搬送まで行いやすいですが、うつ伏せなどで倒れている場合もあります。

その場合も安全性の確保をした上で仰向けにしていきます。

BLSのアルゴリズムにしたがって状態を確認し、頸椎損傷が疑われる場合は頸椎固定に入ります。

この場合はうつ伏せにすることを前提に自分の身体をポジショニングします。

手は必ず親指が鼻側にくるようにします。

(そうしないと仰向けに戻す時に頸椎を動かしてしまうので超重要)

手足が開いている状態なら、痛みの有無など確認し閉じていきます。

倒れている人が自分の意思で仰向けになれそうなら頸椎固定者とタイミングを合わせてゆっくりと仰向けになります。

難しい場合は、2人から3人で側方に立ち、肩甲帯、骨盤、下肢を支えて準備できたらタイミングを合わせて動かします。

いきなり仰向けにするのではなく、まずは横向き(90°側臥位)にします。

そこから手の位置など微妙に修正し、タイミングを合わせてゆっくりと仰向けにします。

頸椎固定をしている人は頸椎にストレスが加わらないようにできることが非常に大切です。

ある程度訓練しないとできないので定期的に訓練する機会をつくりましょう。

最後に、、、

意識消失していた人の意識が徐々に戻ってくると勝手に動こうとしてしまいます。

意識が戻ってくるまでは声かけと刺激を与えることを続け、意識が戻ったら自分で動かなくていいことを伝えていくことも非常に重要です。

講習を受けると細かい決まり事はたくさんあり、覚えることが大変だと思います。

そこはもちろん定期的に訓練し手順を反復することが準備として必要な部分です。

ですが、1番優先すべき目的は「人命」です。

その時その時で状況はさまざまですが、優先順位をしっかりと整理して適切な対応を慌てずできるようにしましょう。

どこまで想定しているか、準備できる部分はしっかりと準備しましょう。

文字数は多くなってしまいましたが、文章にするとわかりにくさもあったかと思います。

しっかりと準備したい方は日本赤十字社などで講習を受けることをおすすめします。

(日本赤十字社のリンク→https://www.jrc.or.jp/study/join/)

私自身も今年度中には一度受講しようと考えています。

救える命をしっかりと救えますように。

お読みいただきありがとうございました。

謙虚・感謝・敬意

知行合一・凡事徹底

岩瀬 勝覚

発信媒体

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?