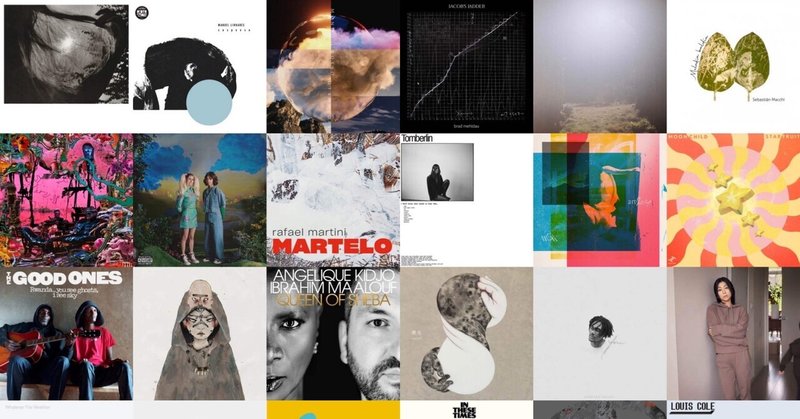

個人的2022年アルバムベストランキング

2022年、皆さんはどんな音楽を聴いて過ごしましたか?

私はジャズの記事を書いたりしていたことから、ジャズ関連の旧譜を結構聴いていました。そのため新譜については今年の音楽界全体を俯瞰できるほど聴いたとはとても言い難いのですが、名盤揃いの2022年リリース作品から私が特に印象に残った個人的ベスト30を僭越ながら選ばせていただきました。

国内外、ジャンル問わず相変わらずごちゃごちゃしたランキングです。

30. Cisco Swank & Luke Titus「Some Things Take Time」

NYのラッパー/プロデューサーCisco Swankがシカゴのドラマー/プロデューサーLuke Titusとコラボした本作品は、ジャズxヒップホップxブレイクビーツが非常に心地良い絡み方をしていて、21世紀ジャズの2020年代進化系といっても過言ではない新境地。

90年代からタイムリープして突然変異したようなサウンドが、表現形は様々ですが最近増えているような気がしていて、本格的な90年代リバイバルの波が来ているのかなと感じています。

29. SAULT「EARTH」

突然の新譜5枚配信というまたまた斜め上のリリースが話題を呼んだSAULT。個性の異なる5作品のどれがベストかというチョイスは人それぞれのようですが、私はこの「Earth」でした。

都会的なニュアンスの強いネオソウルとトライバルな打楽器が共存するという試みが面白く、タイトルが示唆するように大地のパワーと自然の恵みを感じさせる音楽に仕上がっています。

28. Daniel Villarreal「Panamá77」

シカゴで活動するラテン系バンドDos Santosのパナマ出身ドラマー、Daniel Villarrealのソロアルバム。シカゴやLAのミュージシャン達とジャムセッションを重ねてそこから抽出したという本作品は、中南米音楽の雰囲気を漂わせつつもジャズやポストロックのような趣きがあり、独自性の強いサイケな無国籍音楽となっています。

サウンドの軸となっているのはビジャレアルのドラムとジェフ・パーカーのギター。シカゴ発ポストロック界隈の自由度の高い音楽性を再認識させてくれます。

27. Gerald Clayton「Bells On Sand」

オランダ生まれアメリカ育ちのジャズ・ピアニスト、Gerald Claytonのブルーノート第二弾。洗練された端正なプレイスタイルはどちらかというと欧州ジャズに近い印象で、オリジナル曲もスタンダード曲もいずれも彼の世界に落とし込まれています。

ベースは御父上のジョン・クレイトンで、ドラムはサンダーキャットやハービー・ハンコックのバンドなど多方面で活躍するジャスティン・ブラウン。

一日の終わりに心を浄化してくれるような美しい作品です。

26. Robert Glasper「Black Radio Ⅲ」

シリーズ3作目。大勢のゲストミュージシャン参加と様々なテイストのネオソウル〜R&B〜ヒップホップが盛り沢山で何処から語ったらよいのかという感じですが、まずはM1「In Tune」の詩人Amir SulaimanによるポエトリーリーディングからのM2「Black Superhero」が強烈な印象を与えます。BLM運動で存在感を示したラッパーKiller Mikeを迎えたこの曲に象徴されるように、本作のグラスパーは自らのルーツをより明確に意識して発信することに重きを置いているようです。

ジャズと呼ばれてきた音楽は一体何なのか、自分は何故それを演奏するのか、そこで自分に与えられた使命は何なのか。そうした力強いメッセージを本作に感じます。

そうは言いつつもあまり考え過ぎずに心地良い音に耳を委ねる聴き方でも十二分に楽しめる極上音楽です。

25. Ginger Root「Nisemono」

カリフォルニアのSSW、キャメロン・ルーのプロジェクト、Ginger Root。日本のシティ・ポップに影響を受けた本作品は、80年代アイドル歌謡とFPMやピチカート・ファイブのような90年代渋谷系をミックスしたようなレトロなサウンドが面白い。

それ以上に面白いのがPVで、日本人アイドルのキミコが歌番組の直前に失踪して代わりにGinger Rootが歌う羽目になり、気づけば歌にCMに大忙し…というストーリーになっています。ここで描かれた80年代日本の詳細な時代考証にこだわりを感じます。

海外から本邦のシティ・ポップがどう解釈されているかという意味でも興味深いです。

24. Louis Cole「Quality Over Opinion」

ドラマーとして破格の腕前を持ちながらソングライティングもプロデュースも超一流の凄い人、ルイス・コールの4年ぶりのリーダー作。全20曲70分という大作ですが、ルイス・コールの華麗なる演奏技術を存分に堪能できる曲が並びつつも、各曲が短くて曲調の振り幅が凄いのと基本ポップで聴きやすいので飽きさせません。

スピーディーな煌めき系サウンドはかつてのフュージョンを21世紀仕様に整えたようなスタイルで、サンダーキャットやDOMi & JD BECKなどと共に21世紀ジャズの一つの方向性を担っています。

しかし彼のドラミングは本当に凄い。何でも叩けてしまう器用な人ですね。

23. HuercoS.「Plonk」

複数の名義を使い分け、電子音楽の最先端をいくBrian Leeds。今回Huerco S.名義でリリースされた本作はヴォーカルどころかメロディ的なものが皆無で、曲のタイトルも「Plonk Ⅰ」から「Plonk Ⅹ」とコードネームのようで、とことん記名性を排除した無機質な印象を与えます。

そのようなプラットフォームに無機質な音を規則的に配置することで有機的な趣きを醸し出してくるのが不思議で、その辺りは90年代の初期ドラムンベースを彷彿させる部分もありますが、本作品は明確なビートミュージック的骨格よりもその上に乗せたアンビエント要素を前面に出しているのがまた面白いところです。

22. Makaya McCraven「In These Times」

ジャズドラマー兼ビートメイカーとしての才能を遺憾無く発揮しているマカヤ・マクレイヴンが7年かけて製作したという話題作。Jeff Parker(g), Junius Pall(bass)の他、ハープ奏者のBrandee Youngerやマリンバ奏者のJoel Ross、更にはラージアンサンブルやオーケストラを入れた曲もあり、幅広い楽器編成で表現しながら、全体のコンセプトは統一されています。

ビートは非常に多彩で、ポリリズムであったりブレイクビーツであったり、かなりアグレッシブなビートもありますが、音調は非常にシリアス。思慮深いサウンドはビート・サイエンティストならぬビート・フィロソフィストといった風情。彼の強いメッセージを感じさせます。

21. High John, Sandro Sáez「Realm of Ideas」

音楽サブスクリプションの是非について今年もSNS等で定期的に話題になっていましたが、サブスクが無ければ例えばこのアルバムに辿り着くことはなかったと思います。確かSpotifyのニュージャズ的なプレイリストで見つけました。

本作は緩やかなビートに欧州ジャズの香り漂う洗練されたSandro Sáezのピアノと添える程度のサックスを乗せた、Lo-fi Hip Hop的な音楽です。

本作品収録曲には再生回数が100万回近くカウントされた曲もありますが、普通にインターネット検索してもほとんど情報が出てこないのですよね。世界のどこで誰にどう聴かれているのか、本当に謎。サブスク時代ならではの不思議現象ですね。

20. Gustavo Infante「Pássaros」

ブラジルはミナスの実験的音楽家、Gustavo Infanteによる話題作。自宅で録音したアナログ音源を元にリバーブなどのポストプロダクションを施して、ナイロンギターのみによる演奏とは思えない幻想的な唯一無二の音の世界を作り上げました。

先行配信曲「Canoa Danca」がとにかく摩訶不思議な曲で、この曲の構成は概ねA-B-A‘形式となっていてAとA’はGの琉球音階(ド・ミ・ファ・ソ・シ)からなる旋律です。普通にピアノで弾けば単純な旋律なのに、どうしてこんなに幻想的な音楽に仕上がるのか。

世の中にこれだけ多種多様な音楽が氾濫していても、ジャンルも国籍も超えた独自性の高い音楽を創造できるという一つの可能性を示してくれています。

19. Whatever The Weather「Whatever The Weather」

2022年も大活躍のビートメイカーLoraine Jamesが別名義でリリースした本作品の各曲のタイトルは全て温度です。

温度は全人類が共有する感覚。「25℃」「0℃」「17℃」…という無機質な数字を目にしただけで、寒暖のみならず、風、光、湿度、その他五感が味わうありとあらゆる感覚が想起されます。そこに着目したというのは面白い。

これらの曲にはビートレスの緩やかなアンビエントもあれば、ブレイクビートを巧みに取り入れた曲もあり、彼女の感性と技術が存分に発揮されていますが、その日の温度に近いタイトルの曲を聴いてみるのが良いでしょうね。

18. 宇多田ヒカル「BADモード」

J-POPであるが故に求められる普遍性は凡庸さと表裏一体ですが、宇多田ヒカルの音楽は別次元と受け止められ続けてきました。日本人離れしたグルーヴに日本中が衝撃を受けたデビューから23年後にリリースされた本作品について、卓越したヴォーカルの技術については最早敢えて語られることなく、その音楽性や歌詞の世界に主に焦点が当てられていますが、やはり絶賛の嵐です。

ストリングスやピアノが印象的だった「Fantome」「初恋」とは一転、本作はエレクトロニカが主体で、ここまでクールな方向に振り切った作品はこれまであまり無かったように思うのですが、個人的には今までで一番『ザ・宇多田ヒカル』な音に仕上がっているように感じています。

彼女は作詞作曲のみならず音楽制作のほとんどを自ら手掛けていて、今回Floating PointsやA.G.Cookら豪華な共同プロデューサーを迎えているとはいえ、彼女の才能が『天性の歌姫』のみならこの音には到達しないはず。多くの人を魅了しながらどこか寄せ付けない雰囲気も醸し出す彼女の音楽はますます研ぎ澄まされ、『ザ・宇多田ヒカル』を極めた音、それが「BADモード」に集約されていると思うのです。

17. Grégory Privat「Yonn」

仏領マルティニーク島出身のピアニスト、Grégory Privatのソロアルバム。マルティニークはカリブ海に浮かぶ島で、カリブにありながらフランスのような独自の雰囲気を持ち、都会と自然が共存する美しい土地です。

彼のデビュー作「Ki Kóte」はピアノ、ベース、パーカッションによるトリオによる演奏で、ドミニカ共和国出身のミシェル・カミロやキューバ出身のゴンザロ・ルバルカバのようなカリブの流儀の染み込んだジャズピアノといった風情でしたが、本作は一寸違った顔を見せています。例えばM1「Respire」はまるでショパンやシューマンといったロマン派作曲家による小曲のようであり、一方で彼自身が歌うM4「Tonalite」はそのファルセットを効かせた歌がミナスの新世代音楽家達による作品のようです。勿論ジャズやアフロキューバンの要素も備えています。

彼の出身地の独自性に起因すると思われるこの多様な要素をブレンドしつつ、そこから雑味を極限まで濾し取って純粋な部分だけを濃縮したような、実に美しいピアノ曲。心洗われる音楽です。

16. 大石晴子「脈光」

世界各国の音楽を聴いていると、その言語特有の響きからくるニュアンスが音楽に与える影響を感じることが多々あって、では日本語はどう歌えばその特性を活かす最適解に近づけるのかと近頃よく考えます。

よくある日本の流行歌は『皆で歌える』が最優先で、凄腕なミュージシャンが演奏していても歌は誰でも歌えるようなメロディだったりします。

学校などの合唱指導でははっきりと口を動かして聞く人に歌詞が伝わるように滑舌良く歌わせます。入賞するような合唱団では全員が見事に同じ口の形をして歌っている。確かにそうすることで声は一つにまとまるし、歌詞もはっきりと聞き取ることができるのですが、その光景はちょっと空恐ろしくもあります。まあ日本人はそういうのが好きな国民性なのでしょうけど。

でもそのような、ピアニカで弾けそうなメロディを滑舌良く歌う歌唱法が日本語のもつ風合いを発揮できるのかというと、それはちょっと違うような気がしています。

日本語の特性を活かした歌唱法は、明治以降の音楽教育より遥か昔より受け継がれてきた文化にその答えがあるようにも思えます。例えば和歌でも詠むように、或いはお経を唱えるように。緩やかに、まろやかに。

大石晴子「脈光」における彼女のヴォーカルは、そんな日本語の美しい歌い方を体現しているように思います。歌声そのものの質感があまりにも心地良くて、一つの楽器のように、音として感覚的に捉えて聴いてしまうというか。

そしてその世界観を支えるサウンドもまた情緒溢れていて素晴らしいことを付け加えておきます。

15. Angelique Kidjo & Ibrahim Maalouf「Queen Of Sheba」

グラミー賞に何度もノミネートされ世界に名の通ったキャリアと実力を有するベナン出身のヴォーカリスト、アンジェリーク・キジョーと、特製トランペットで微分音の旋律を自在に奏でるトランペット奏者、イブラヒム・マーロフがタッグを組んだというそれだけでかなりのインパクトですが、その音楽がまた凄まじいインパクトです。

この作品のテーマであるシバの女王の伝説というのは古代イスラエルの王ソロモンをシバの女王が訪問したという旧約聖書に記されている逸話で、実際にシバ国が何処にあったのかは諸説あり史実かどうかも定かではないようですが、中東から北アフリカ地域に古くから伝わる壮大なエピソードに相応しい音楽に仕上がっています。

微分音を出せる特製トランペットでオリエントの香り漂う旋律を奏でるマーロフの音には圧倒されますが、そのパワーに堂々と対峙するキジョーの歌声もこれまたパワフルで、まるで何千年も前の王と女王が渡り合う様子を再現したかのよう。そして力強く大地を蹴散らすようなアフリカの律動がとんでもない躍動感を生み出しています。

ジャズや非英語圏の音楽に馴染みのない方も是非一度この音をお試しあれ。

14. Burial「ANTIDAWN EP」

ビートメイカーBurialが2ndアルバム「Untrue」から実に15年ぶりにリリースした作品。EP扱いとなっていますが、5曲で43分30秒という長さは実質フルアルバムです。

ちょうど同時期にThe Weekndの「Dawn FM」がリリースされており、一層この“Antidawn”という単語は衝撃的でした。今年はビヨンセ「Renaissance」に代表されるように暗い現世から立ちあがろうと鼓舞するような楽曲も目立ちましたが、本作品はむしろそのような世相そのものを具現化したような陰鬱で荒涼としたサウンド。実に見事です。

M1「Strange Neighbourhood」の冒頭からディストピア感が漂う不穏なノンビートのアンビエントサウンドが展開されます。特徴的なグリッチが隔てるのは架空と現実か、それとも理想と絶望か。時折響き渡る声は闇に響く呪怨かそれとも祈念か。

そしてその闇から光が差し込む瞬間もあります。その仄かな希望に託したい、そんな想いが自然と湧き起こってくる、不思議な力を有する音楽です。

13. The Good Ones「Rwanda…you see ghosts, I see sky」

ヴォーカル、ギター、自作パーカッションによる3人編成のルワンダのバンド、The Good Onesのアルバム。元々はルワンダ国内で農作業の傍ら音楽活動をしていたらしいのですが、これまでもアフリカのローカルミュージシャンを世界に紹介してきたプロデューサー、イアン・ブレナンによって世界に知られる所となりました。

本作は彼らの4枚目のアルバムで、総じて素朴で牧歌的な、アフリカの市井の人々の音楽という雰囲気ですが、1曲目「The Darkness Has Passed (Genocide 1959-1994)」はタイトルからルワンダ大虐殺について歌った曲と思われます。残念ながら歌詞を確認することはできませんでしたが、祈りを唱えるような彼らの歌声が何を語っているのか、想像するだけで胸が締めつけられます。

西アフリカにはグリオと呼ばれる伝統的な音楽家達が存在します。彼らは人々が文字を持たなかった時代から歌と演奏を通して英雄の物語や様々な情報を語り継いできました。The Good Onesのメンバー達はグリオの継承者という訳ではなさそうですが、このルワンダの悲劇的詩歌もそのような役割を担う大切な歌となって語り継がれていくのかもしれません。

12. Moonchild「Starfruit」

『ネオソウル』というサブジャンルは主にJ. Dillaが生み出したビートを軸に解説されているケースが多いようですが、元々はディアンジェロ「Voodoo」やエリカ・バドゥの作品群などに対して商業戦略的な意味合いで呼称されるようになったのが始まりなのでそもそもは明確な音楽的定義が存在する訳でもなく、その後概念が肥大化してどこからどこまでがネオソウルなのか正直よく分からないというのが現状です。

そうは言いつつも自分の中で漠然とした『ネオソウル』のイメージはあって、その一つが“透け感”です。声量のあるヴォーカリストがエモーショナルに歌い上げ、ブラスやオーケストラが分厚いサウンドでそれを支えるのが伝統的ソウルミュージックの王道スタイルですが、それに対してネオソウルは研ぎ澄まされたビートに絞り込まれた音数、そこに肩の力を抜いたヴォーカルがニュアンス豊かに漂う、そのような構成により音と音の隙間が生まれ、そのような空間美がネオソウルの魅力の軸の一つとなっているように感じています。

その“透け感”のスペシャリストがLA出身の3人組ユニット、Moonchildです。“J. Dilla以降”の空白を活かしたビート、ジャジーな旋律、アンバー・ナヴランの透け透けボーカル。それら全てが彼らの織りなす“透け感”の構成要素です。

今回のアルバムはM1「TEL HIM」のレイラ・ハサウェイをはじめ多数のゲストヴォーカリストが参加していて、それらの曲はR&B流の質感溢れるヴォーカルを支えるため、少々厚みを持たせて芯のあるサウンドに仕上げています。ゲストヴォーカリスト無しの曲も心なしか重厚感があって、彼らの持ち味は活かしつつ説得力を増したサウンドに仕上がっていると思います。

11. Wonk「artless」

メンバー自ら「エクスペリメンタル・ソウルバンド」と呼称するWonk。豊潤な音楽背景と創造性を有する彼らの作品は近未来志向でありつつ有機的なハイブリッドなサウンドが特徴的ですが、今回のミニアルバムはWONKサウンドの核はそのままに、これまでになく自然体でオーガニックな曲が揃っています。

イントロダクションに続くM2「Cooking」は何気ない穏やかな日常の風景を歌にしています。朝はベーコンエッグを、そして夜はパスタを作るといった愛する人との穏やかな時間を大切に過ごす日々を綴った歌詞も、そして柔らかな日差しの降り注ぐ穏やかな朝を想起させるアコースティックギターとフェンダーローズの音が印象的なサウンドも、いずれも優しさに溢れた爽やかな楽曲です。

M6「Umbrella」はWONKには珍しい日本語詩です。様々な試練を雨に例え、優しく傘を差し出すという歌詞そのままの、そっと背中を押してくれるようなさりげない優しさに包まれた音楽です。

新時代感満載のサウンドは勿論魅力的ですが、日常生活を送る中ではこういう心安らぐ音楽を聴きたい時間の方が圧倒的に多いのですよね。

10. Tomberlin「I don’t know who needs to hear this…」

父が牧師で幼少期から教会で聖歌を歌っていたというSarah Beth Tomberlinのソロプロジェクト、Tomberlinの2ndアルバム。

まずはM1「easy」の厳かな空気に心を鷲掴みにされます。最小限の音で構成された空間の中で呟くような彼女の声も、清廉なピアノも、それぞれ繊細で硝子細工のような儚さを有しながらも不思議と力強い。広大な場所でただ一人静かに佇む己の心の奥底で音楽が鳴り響いているような錯覚に陥ります。

そしてM5「unsaid」。音楽を聴いて泣くなんて滅多にないのですが、この曲だけは自然と涙が出てしまうのです。

世界中で起こった災禍や異国の戦禍、日常を襲う様々な不安。特別な宗教に属していなくても思わず祈りたくなるような局面をこの数年で経験した人は少なくないでしょう。或いは孤独感に耐えられないとか、何かに絶望したとか、或いはただただ疲労困憊したとか、そんな時に隣にそっと居てくれる音楽のような気がします。

9. Rafael Martini「Martelo」

ミナス出身の鍵盤奏者、Rafael Martiniは大学で音楽の指導をしながら自らも幅広く演奏やプロデュースで参加する、ブラジル現代音楽をリードする人物です。そんな彼のオリジナルアルバムは、バイオリンとチェロの弦楽器にクラリネット、そしてピアノ/シンセサイザーとドラムという変わった編成で演奏されています。この変則ラージ・アンサンブルが奏でる音楽は楽曲の構造も複雑で、クラシック音楽としてもジャズとしても説明し尽くすことのできる種類の音楽ではありません。

例えばM4「Se um viajante numa noite de inverno」(冬の夜の旅人なら、の意)はモードジャズのようなヴォイシングのピアノのイントロで始まり、管弦楽の不思議な旋律がそこに重なって悠遠な空気を作ったかと思えば、突如変則的なアルペジオに切り替わった途端にポリリズムのドラムが叩き込んでくるといった具合。楽曲の構成としてはどちらかというとクラシック音楽に近い作り方だと思いますが、複雑なヴォイシングとビートはジャズ的であり、でも即興性の対極にある緻密な音楽です。

様々な仕掛けを含みつつ全5曲が最初から最後までリリカルで美しく、非常に完成度の高い作品です。

8. DOMi & JD BECK「NOT TiGHT」

技量を披露するジャズは90年代でひとまずの完成形を成し、以後は他ジャンルとの融合やアレンジメントに主眼を置かれる傾向にあった昨今のジャズですが、2000年生まれの鍵盤奏者DOMiと2003年生まれのドラマーJD BECKの演奏技術は驚異的で、まだまだ人間は高みを目指せるのかと恐れ慄きました。

ゲストミュージシャン(レーベル主宰のアンダーソン・パークをはじめ、サンダーキャット、ハービー・ハンコック、カート・ローゼンヴィンケルなど大物揃い)を迎えた曲もありますが、基本二人で演奏していて、動画で観るとその驚きは3倍増しに。向きあって演奏する二人の可愛らしいビジュアルとシンプルなセットから飛び出す音のギャップが凄すぎます。

ジャケ写のアートワークや動画の背景も非常にポップな作りになっているのですが、音自体もキラキラ感のあるシンセサイザーや旋律のポップさが驚異的な技術をオブラートに包んでいるので、ひたすら気持ち良さを追求しながら聴くこともできます。サンダーキャットのベースとの相性は抜群。ネオフュージョンとでも呼びましょうか。

来日して朝のワイドショーなどに出演すると話題を集めそうですね。

7. Black midi「Hellfire」

映画を早送りで観る若者とかギターソロを飛ばす若者とか話題になりましたが、このBlack midiの3作目「Hellfire」は1.5倍速のプログレ。尺の長さがイマドキ規格でないのがプログレを聴く者を限定する要素の一つと思われますが、その点で本作品は現代らしい音楽といえましょう。

bpmの速さだけでなく、4分前後という短い尺の中で何度も曲調を変え、更にロックのみならずブレイクビーツ、ヒップホップ、ジャズ、フォークロックなど幅広いジャンルの要素をこれでもかと詰め込んでいる。聴いていてあまりの超速展開に笑いが込み上げてきてしまいますが、これを人力で演奏しているのがまた凄い所です。

ロックという音楽はフォーマットとしては十分に熟成され尽くした音楽のようにも思われますが、Black midiの音楽を聴くとまだまだ新境地を開拓する余地があるのではないかと思わせてくれます。

6. Sebastián Macchi「Melodía baldía」

純朴な伝統的フォルクローレにジャズやクラシック、インディーロックなどの要素を盛り込んだ作品群を新世代フォルクローレとかネオフォルクローレなどと総称しています。今年も多くの名作が誕生しましたが、個人的に最も印象に残った作品がこのSebastián Macchiの新譜です。

彼は新世代フォルクローレの名盤「Luz de agua」に参加したり、カルロス・アギーレ、ゴンサロ・ディアスとのトリオアルバムをリリースするなど、これまでも様々な形で美しい演奏を披露してきましたが、本作品は自身の名義で多くのゲストミュージシャンを迎えて多彩な楽曲を聴かせてくれています。オーガニックで美しく、それでいて大地から湧き上がるような逞しさもある、正に新世代フォルクローレのど真ん中をいく作品です。

しかし何故アルゼンチンにはこうも琴線に触れる美しい音楽が多いのか。凄いぞアルゼンチン。

5. 笹久保伸「Venus Penguin」

群馬、長野、山梨の県境に囲まれ、俗に埼玉のチベットとも言われる秩父の地は古くから山岳信仰の対象ともされ、大自然がもたらす神秘的な佇まいの残された風光明媚な土地です。この自然豊かな秩父を拠点に独自の活動を展開する笹久保伸は昨年「CHICHIBU」と題するアルバムをリリースし、地球の裏側に在住するミュージシャンとのリモートによるやり取りを通して生まれた素晴らしい音楽が話題になりました。

本作品も同様な手法で1曲を除いて海外のミュージシャン達とのデュオ曲を披露しています。そのメンバーというのがフランス出身のギタリストNoel Akchote、お馴染みAntonio Loureiro、ミナス出身のベーシストFrederico Heliodoro、Sam GendelのバンドIngaのギタリストAdam Ratnerという前作に引き続き凄い面々で、クレジットを見ただけで期待度爆上がりでした。

そしてその音楽は、郷愁の念を誘うギターの旋律が本当に素晴らしくて、音像が何処か神秘的でもあり、彼がかつて旅したアンデス方面の音楽の要素も含みつつ、秩父の奥地を想像させる音楽です。特にLoureiroとの作品が素晴らしい。

この究極にアコースティックな音楽が、遠く離れた海外アーティストと対面することなく最先端なリモート経由で録音されたというギャップがまた良いですね。

4. Brad Mehldau「Jacob’s Ladder」

90年代から活躍し、今や最も注目されるジャズ・ピアニストの一人となったブラッド・メルドーの最新作は、プログレッシブ・ロックの名曲をモチーフにジャズとの融合を図った作品です。

壮大なテーマを複雑な構成とクラシック調の旋律で表現するプログレは、即興演奏を主体とするジャズとは一見遠い位置にある音楽ですが、本作品では原曲に近い構成ながらジャズ流のヴォイシングを散りばめたり、フレーズを切り抜いてそれを元に全く違うタイプの音楽に変化させたり、実に様々な手法でジャズとプログレを近接させています。

ブラッド・メルドーはオーソドックスなジャズにも取り組む一方で、バッハの平均律にインスパイアされた「After Bach」や聖書の世界を題材にした「Finding Gabriel」などクラシカルな題材にも取り組んできましたが、本作品では更にプログレという世界を持ち込んで彼の音楽性を一層広げることに成功しました。本作品の楽曲はいずれもどこか神々しく、まるで天空の音楽のような純度の高い美しさです。

プログレxジャズというメルドーの試みはジャズの可能性をまた一つ広げてくれたように思います。

3. MONDO GROSSO「BIG WORLD」

MONDO GROSSOの通算8枚目となるオリジナルアルバム。90年代からゼロ年代にかけてR&B〜アシッドジャズ〜2Stepでビートミュージックとアコースティックサウンドとの融合を図り国内外で話題を集め、2017年に再始動してからは日本人ヴォーカリストを迎えたエレクトロニカに舵を切り、今回はその集大成ともいえそうな豪華なヴォーカリスト陣の参加が話題となりました。

以前の作品で共演歴のある満島ひかり、齋藤飛鳥、中島美嘉、RHYMEに加えてermhoi (millennium parade)、どんぐりず、CHAI、suis(ヨルシカ)、中納良恵、田島貴男、PORIN(Awesome City Club)。。。これでもかと言わんばかりの個性的で魅力的なヴォーカリストを揃え、各人の音楽性を存分に引き出した多様性に富む楽曲が並んでいます。

各曲についてここでは記しませんが、別記事で本作品について書いていますので、よろしければご覧ください。

2. Manuel Linhares「Suspenso」

ポルトガルで活動するジャズ出身のSSW、Manuel Linharesの3作目。前作、前々作はジャズ色の強い作品でしたが、本作品はプロデューサーにミナスのマルチミュージシャンAntonio Loureiroを迎え、ミナス新世代的なサウンドとなっています。

Frederico Heldoro、Alexandre Andrésといったミナス新世代のミュージシャンの参加やポルトガルのラージアンサンブルCoreto Porta Jazzによる雄大で情緒あふれる管弦楽の響き、そしてManuel Linharesのどこかミルトン・ナシメントを彷彿させる侘び寂びの効いたミナス声(造語)、これらの相互作用により、大自然を想起させるブラジルのMPB的なスケール感やアルゼンチンのフォルクローレ的なパーカッシブな純朴さ、そこに洗練されたジャズのハイファイ感が絶妙に融合されています。

聴いていると全感情を持っていかれるような感じなのですよね。ただただ感動してしまう。こういう感覚を意識したのは久し振りです。多分自分がこういう音楽が好きなのでしょうけど、やはり楽曲そのものと彼らの演奏が素晴らしいのだと思います。そして彼の歌声。これがもう本当に素晴らしいです。

日本では無名であったと思われるManuel Linhares、リリース当初は日本語どころか英語で書かれた情報すらほとんど見当たりませんでした。このアルバムを今年上半期ベストに選んでいた方もチラホラ見受けられ、それと共にアルバムの情報も少しずつ増えてきましたが、相変わらずSpotifyの各曲再生回数は渋め。ポルトガルでも案外聴かれていないのかもしれませんね。

1. 岡田拓郎「Betsu No Jikan」

やはりというか。2022年個人的1位は岡田拓郎「Betsu No Jikan」でした。

もうこれはポピュラー音楽の枠組を超越して、日本美術を音で表現した芸術作品なのではと思っています。今後は現代音楽の代表作の一つとして語られていくのではないでしょうか。

レコーディングには幾つかの段階を経ていて、まずは岡田拓郎がドラマー石若駿との即興演奏を録音し、それを素材として編集した土台となる音源をミュージシャンに渡して即興演奏を収録してもらい、そこから更にポストプロダクションを施すという手法を取っているようです。

録音した音源を再構成したり加工したりなどポストプロダクションを加えるのは最近のジャズにおける方向性の一つですが、この作品もそのような文脈で捉えることができて、しかもどちらかというとジャズの外側の音楽に取り組んできたミュージシャンの作品というのが興味深い所です。

この作品について私は日本庭園のような音楽と感じていて、インプロビゼーションや環境音の各々を素材と捉えて配置されたその構成美というか、調和美というか、その表現のアプローチが庭師みたいだなと思うのですよね。

ジャズのインプロビゼーションはミュージシャンにとって自らを余すところなく表現する手段であったはずなのですが、本作品においてそれらは何処か冷静で、あくまでも全体の調和美の中で美しさを愛でる音楽に仕上がっている気がします。

このようなアプローチはもしかすると日本人だからこそ思いつくのかもしれませんし、ひょっとすると同じ日本人だからこそ共鳴できる何かがあるのかもしれません。

世界中の音楽にアクセスできる現代だからこそ、自分の中に受け継がれているルーツ由来の感性は大切にしていきたいと思うのです。

あとがき

今年の新譜全般に感じたのは、非常に丁寧に作り込まれた作品が多いということ。

長期にわたるパンデミックは感性の研ぎ澄まされた芸術家達に強烈なインパクトを与えたと同時に、ライブ活動の中止等で音楽制作に打ち込む時間を生み出したようですね。

複雑な構成、他ジャンルとの融合、ポストプロダクション、等々、様々な手法で創造された新しい音楽に出逢うことができました。

そのライブも今年に入って徐々に活発化してきました。私もブルーノ・マーズのドームコンサートに参戦し、久々にライブの熱気を体感してきました。人々の音楽体験の充実という意味でも、個々のミュージシャンの音楽活動を盛り上げるという意味でも、音楽業界の維持と発展という意味でも、様々な工夫を経てライブイベントがこれからも広がっていく事を願ってやみません。

今年選んだ30枚は、タグ付け困難なジャンルレスな音楽ばかりでした。これだけ多くの音楽に触れることのできるサブスク時代において、芸術家達もまた幅広い作品からインスパイアされる環境にあると思われ、今後ますます想像を超えた音のコラボレーションが生まれていくことでしょう。

来年はどんな音楽を聴くことができるのか、楽しみです。

それでは皆様、良いお年をお迎えください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?