PPP的関心【シティブランド・ランキング2021】を読んで。街の「ブランド」を考える

シティブランド・ランキング-住みよい街2021-

日経BP 総合研究所が運営するウェブサイト「新・公民連携最前線」は、働く世代2万人を対象に調査を実施し、「シティブランド・ランキング ―住みよい街2021―」のTOP200をこのほどまとめた。全国のビジネスパーソン約2万人が、実際に自分が住んでいる自治体の「住みよさ」を評価した。

同サイトでは、特集として「住みよい街全体ランキング」「TOP10自治体の(結果)分析」「都道府県所在地ランキング」「ランキング上位自治体のトップインタビュー」がアップされています。

「住みよい街」TOP10自治体を分析<2021>

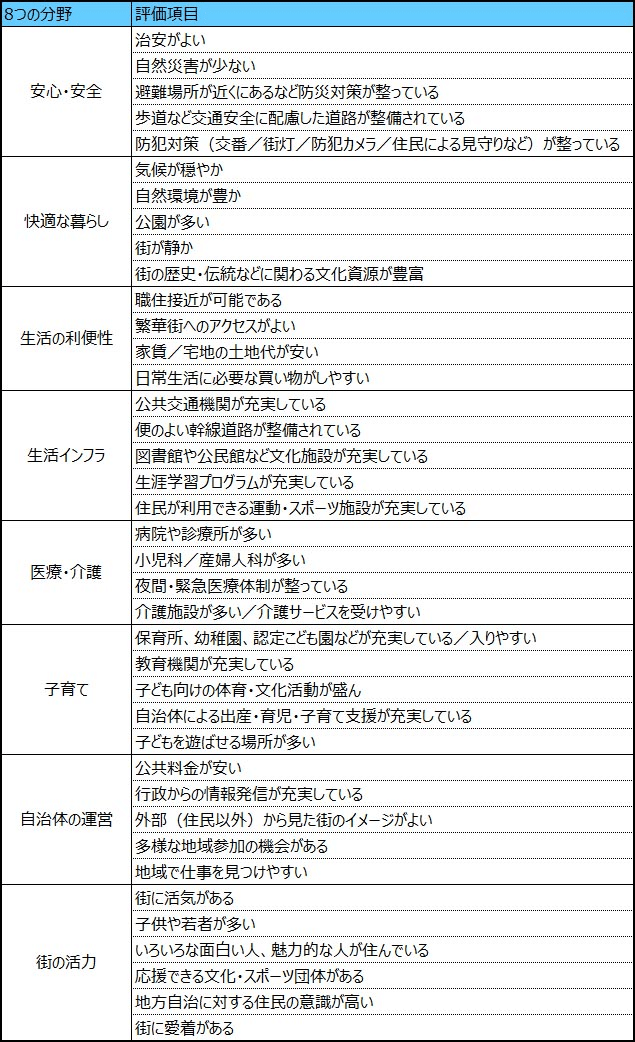

4つの特集から、『「住み良い街」TOP10自治体を分析』を読み進めてみました。「8分野・39項目について実際に自分が住んでいる自治体の「住みよさ」を評価した。」とされるランキングだそうです。調査の結果、トップ10となった自治体は、1位:千代田区(東京都)、2位:武蔵野市(東京都)、3位:港区(東京都)、4位:野々市市(石川県)、5位:文京区(東京都)、6位:中央区(東京都)、7位:守谷市(茨城県)、8位:浦安市(千葉県)、8位:西宮市(兵庫県)、10位:藤沢市(神奈川県)でした。

10自治体中8自治体が首都圏、特に東京都の市区が半数という結果は、全国調査の結果としては、個人的には「偏り」を感じるところです。もしかすると39の指標の立て方が影響しているのかもしれません。ちなみに、この調査で用いられた8分野・39項目は以下だそうです。

ランキングされる「ブランド」って何?を考える

私なりの理解ですが、商品やサービスを提供する側に「ブランド」が構築された状態、「ブランド化」が進んでいる状態が出来上がるまでの過程では、「提供される商品・サービスの独自性が発揮されている(そこにしかないものが)」、「提供者の提供過程における一貫性が担保されている(いつでも・誰でも・どこでも提供できる)」、「独自性と一貫性が認知され、その価値が共感されている(…と思われている)」という3つのことが揃って構築・ブランド化が進んでゆくと考えます。

その観点から39の指標を見ると、サービス提供者=自治体が独自性や一貫性を発揮しながら提供できるコトが案外少ないのでは?ということに気づきます。別の言い方をすると、結果としてその場所にあるモノ・コトに対する住民の「評判」でしかない指標が含まれ、それによって評価結果とされているとも言えそうです。

もちろん、(調査結果のように)認知されているという点ではブランド構築の一つの要素ではあるのですが、自治体(街の経営主体)の主体的、意図的な「ブランド構築」の取り組みを示す指標であるか、その評価結果であるかという観点から、地域(街)の「ブランド」を示している、とするのは難しいのではないかと思います。

ブランド化=地域を「自ら、選ばれる街にしてゆく」取り組みのヒント

他者の調査結果に批判的であるとか、意味がないといった主張をすることが本意ではないのですが、先ほども示したように、一方でヒト・モノ・カネが行き交う地域の活性化に向けて、主体的・意図的に「選ばれる地域」になるような仕掛け、計画、実施策を考える上で、ヒントになる選択肢はあるか?という見方で眺めてみると、それはそれでありそうな気もします。

私なりの視点で目についた指標ですが、例えば、防犯対策、公園、図書館、生涯学習プログラム、医療提供、情報発信などは、自治体が提供してゆく上でその規模や品質(住民の期待を上回るレベル感)を自らコントロールできる余地が大きい、つまり主体的に街ブランドを構築してゆくきっかけになると思います。

可能であれば、主体的な施策によって変動させることができる指標を以って集計評価された結果を見てみたい、と思う、そんな調査結果でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?