「みんな」が嬉しい研修後アンケートとは

人材育成担当者が研修(をはじめとした人材育成施策)を実施するときに気をつけるといいことを書き連ねています。

今回は、人材育成担当者の方に向けた記事です。経営や現場からの要望に応えるために、どんな研修(をはじめとした人材育成施策)をすればいいのかと日々頭を悩ませている人材育成担当者。同じ立場で同じように悩んできた(そして今も悩み続けている)私が、ヒントや答えというにはおこがましいですが、試行錯誤の跡を紹介したいと思います。

『「良い研修」のための、はじめの一歩』より

「どんな研修にしたらいいのかな?」「いま研修やってるんだけど、もっと良い方法ないかな?」と日々頭を悩ませている人材育成担当者の方が、小さいながらも考えるヒントを得られるといいなと思います。

また、(対象読者としている人材育成担当者よりもたくさんいると思われる)研修を受ける側の方にとっても、なにかしら得るものがあると嬉しいです。

人材育成担当者は研修をつくる側です。一方で、読者の中には研修を受ける側の方も多いと思います。そんなみなさんにとっても、「研修ってどうやってつくっているの?」がわかると、良いことがあると思います。自分が受講者として研修に参加するときはもちろん、それ以上に、経営/現場として人材育成担当者に「こんな研修やってよ」「こんな研修ないの?」と話しかけるとき。つくり方の一端を垣間見たことがあれば、人材育成担当者と前向きな対話ができると思います。

『「良い研修」のための、はじめの一歩』より

前回は、研修を良くするためには、とにもかくにもまずは「受講者を評価する」ことが大切というお話しでした。

評価の方法は色々あるとしても、まずは「評価する」ことが大切です。

気をつけなくてはいけないのは、「受講者を評価する」ことが目的ではない、という点です。受講者を評価することを通して、研修というプロセスを改善する、のが本来の目的です。(「受講者を評価する」ことを目的とした「評価」もありますが、それはまた別の機会に紹介します)

それって、「研修の最後にアンケートを取るってこと?」と思ったあなた。まずは「評価している」という点では素晴らしいです。研修の最後のアンケートで「何を」評価するべきかは、次回に説明したいと思います。

『「良い研修」のための、はじめの一歩』より

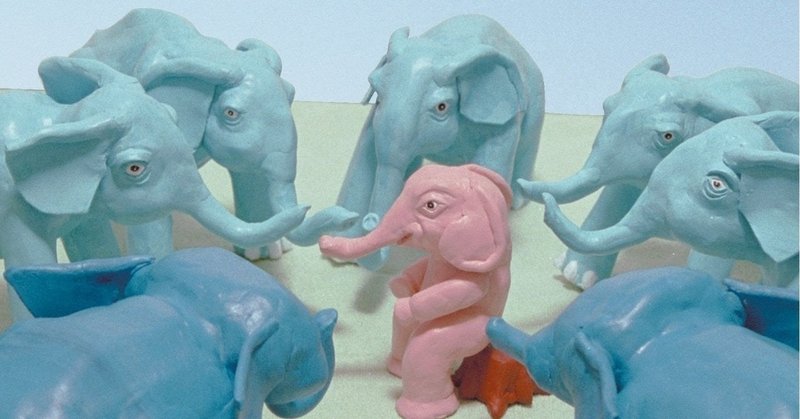

今回は、受講者を評価するとして、受講者の「何を」評価するといいのか、というお話しです。研修が終わったときに答えるアンケート。ありふれた光景ですが、このアンケートでの質問項目をちょっと工夫することが、「みんな」の嬉しいにつながります。

「満足度」から「現場での実践」へ

研修後アンケートのよくある質問項目が「満足度」です。「今回の研修にはどれくらい満足しましたか?」というあれ。さらに、そこでのアンケート結果を、研修の「効果」や「意義」を示すものとして使っている場面もよく見ます。「この研修は受講者の満足度4.5と好評です」といったかたちで。

満足度を評価することは、「なにも評価していない」ことにくらべれば、「評価している」という意味において、小さいながらも確実な一歩を踏み出していると、私は思います。なにごとも、「何をするか」の前に、「やるか、やらないか」です。

とはいえ、「満足度」を評価することには、いろいろ問題もあります。

研修の評価は、研修参加者が職場にかえって、どのような実践を行ったかどうか、まではトレースするべきなんぢゃない、という認識がスタンダードになってきてます

だから

「研修の評価」と称して「研修の満足度をアンケートでとっていても」、「うーん、プチ残念な評価だね」と言われてしまう

ということになるのですね。

『研修満足度を質問する「直後アンケート」が研修評価としては「プチ残念」になりつつある件:研修評価は「行動の変化」まで追うのであーる!?』より

まずは、「評価する」。次のステップは、「満足度の評価から卒業する」となります。とはいえ、「研修参加者が職場にかえって、どのような実践を行ったかどうか、まではトレース」って、どうやればいいのでしょう。真正面からの100点満点の回答ではないけれど、ちょっと斜めからのヒントを紹介したいと思います。

「現場での実践」を問うことはなぜ難しいのか

研修会場を超えて、現場まで踏み込んで受講者の「現場での実践」を継続的に評価することには、「評価観点」と「時間軸」という2つの難しさがあります。

評価観点としての難しさとは、どんなモノサシで計るのかということです。「現場での実践」といっても、どんな場面のどんな行動をどう計ればよいでしょうか?多様で変化の激しい「現場での実践」に当てられるモノサシを見つけることは容易ではありません。

もうひとつ、時間軸としての難しさとは、「仮に理想的なモノサシがあったとして、人材育成担当者がそれを現場に持ち込めるのか?」という難題です。(私を含む)人材育成担当者が「現場での実践」に真正面から取り組もうとすると「頭ではわかっていても、できない」が頭をもたげてきます。

現場で実践でき「そう」なのはどれ?

この2つの難しさを迂回するためには、「現場での実践」のかわりに「現場での実践イメージ」を、「現場で」のかわりに「研修終了時点で」評価するという方法があります。

たとえばロジカル・シンキング研修の場合、研修が終わったときにこんなアンケートに答えてもらいます。

Q.1 今回研修で取り上げた内容のうち、実際に現場で試してみたいと思ったことを最大3つまで選んでください。

Q.2 今回研修で取り上げた内容のうち、実際に現場で試すには難しいと思ったことを最大3つまで選んでください。

・答えるべき問いを明確にする

・問いに対応した結論を出す

・結論の根拠を示す

・根拠はMECEになるように揃える

……

実際には選択肢が20個くらいずらーっと並んでいるなかから、最大3つ程度を選んで回答してもらいます。選択肢の内容はすべて、研修の中で取り上げたキーワードやテクニックです。研修を受けた人であれば、選択肢を眺めると「ああ、たしかにこういう話あったね」のように、「研修のまとめ」として感じられるように作ってあります。

ここでのポイントは、(「満足したか」ではないことに加えて)「わかりやすかった」「わかりにくかった」という理解ではなく、「できそう」「できなさそう」という実践イメージを問うているところです。究極的には「実践」を問いたいのは山々ですが、「研修終了時点で」問うことができるのは、「実践イメージ」までという現実解です。

「理解」と「実践イメージ」の違いは、私はstudyとlearnの違いと捉えています。

“study” と “learn” の違いを一言で言えば、何かを学ぶ「過程」か「結果」か、ということです。

本を読む、暗記する、学校に行くなどして、何かを習得しようとする行為(=勉強するという行為)が “study”。努力して学ぶ「過程」を表します。

一方 “learn” は、勉強や練習、経験などをすることで、「結果」として知識やスキルを身につけることを表します。

”study”(勉強する) は “learn”(学ぶ)のための一つの方法とも言えますね。

I didn’t study much during my year abroad, but I learned a lot about French culture.

1年海外で過ごしたけど、あまり勉強しなかった。でもフランス文化については沢山のことを学んだよ。

『説明できる?“study” と “learn” の違い』より

「研修で得たものは何か」(study)という研修起点の問いではなく、「現場で実践できそうなことは何か」(learn)という現場起点の問い。ただし、問いを投げるタイミングは、研修終了時点という「研修のなか」となります。このズレを「ねじれている」と捉えるか、「折り合いをつけている」と捉えるかは考え方(感じ方)が分かれるところかもしれませんが、私は市井の人材育成担当者の一人として、使えるものは使っていこう精神で日々過ごしています。

受講者にとって嬉しいこと

満足度の代わりに現場での実践イメージを受講者に聞くことは、受講者と人材育成担当者の両方にとってメリットがあります。

受講者にとっては、このアンケートに答えようと頭を捻ること自体が、研修内容の振り返りにつながっています。

投げかけられる問いが「現場で実践できそうか、できなさそうか」なので、研修内容(study)を現場での実践(learn)の視点から捉えなおすことになります。さらに、20個から最大3つ選べ、と極端に絞り込むことを求められるので、「AとBだとどっちが実践できそうかな?」と、ひとつひとつの選択肢を深く吟味することにつながります。「今回の研修にはどれくらい満足しましたか?」とふんわり聞かれたときにくらべて、受講者の頭の使い方は変わってくるはずです。

人材育成担当者にとって嬉しいこと

人材育成担当者にとって、現場での実践イメージを問うことは、研修の継続的改善という、「あなたの役割」につながります。

人材育成担当者(あなた)には、「研修」に対する別の見方を持ってほしいと思います。「研修」を、「何かをインプットしたら、別の何かがアウトプットされる」プロセスとして捉えてみてほしいのです。

「受講者(Before)」というインプットを、「研修」というプロセスに投じることで、「受講者(After)」というアウトプットを得る。というイメージです。

このとき、人材育成担当者(あなた)はどこにいるでしょうか?

受講者と正面から向き合う、先ほどの立ち位置とは異なります。

「受講者」や「研修」から、良い意味で一定の距離を取った、全体を見渡せる立ち位置。言い方を変えると、「研修」というプロセスを継続的改善する立ち位置です。

『「良い研修」のための、はじめの一歩』より

研修後のアンケートで現場での実践イメージを問うのだから、そもそも研修を実践ベースで作っておかないといけない。いまの研修は、教科書的な講釈に終始していて、受講者に「言われてることはわかるんだけど、それ現場でやると難しいんだよね」という心のシャッターを降ろさせてしまっていないでしょうか。

人材育成担当者の大切な仕事のひとつである「現場の声に耳を傾ける」。現場での実践イメージを問うアンケートは、「現場でできそう、できなさそう」という、本来なら人材育成担当者が垣間見ることのできないシーン(現場)について、本人たちの生の声が拾えることを意味しています。そのアンケート結果をもとに、「どんなことに困っているのか」について現場と対話できれば、より現場に寄り添った研修になるのではないでしょうか。

今回の研修コンテンツのなかで、どの部分に修正が必要かも明確になります。「研修全体の」満足度とその理由を自由記述してもらうアンケートでは、大量のアンケート結果から研修コンテンツのどこを修正しようかあたりをつけることは容易ではありません。研修でのトピックごとに「現場で実践できそう、できなさそう」を答えてもらえば、アンケートを回収した時点で、修正すべきトピックがはっきりします。なお、当たり前と言えば当たり前ですが、研修のなかでワークを行ったトピックは「実践できそう」の回答が増えます。現場で実践してほしいトピックにはワークを取り入れるという、研修の作り方に逆流していきます。「現場で実践してほしいトピック」は、もちろん、現場に直接聞いてみましょう。

部分点であっても、嬉しい人が増えるなら

今回紹介したアンケートは、たしかに、「研修参加者が職場にかえって、どのような実践を行ったかどうか、まではトレース」しているわけではありません。ですが、部分点として、「研修終了時点で、受講者本人が、現場で実践できそうと思っているか」には答えています。今回のテーマである、「満足度の評価から卒業する」ための第一歩としては、悪くないのではと思います。

研修の満足度を評価することの弊害には、こんなのものもあります。

しかし、僕は、この「満足度」というものには、疑問をもっています。

なぜか?

それは「満足度は、研修講師が容易に操作できるから」です。

5段階評定で測定している満足度なら、0.3から0.5くらいなら、いとも簡単にあげることができますので、ぜひ、試してみてください(笑)。

『いとも簡単に「操作」できちゃう「研修の満足度」!? : 研修評価アゲアゲの「悪の!?マニュアル」!?』より

研修の満足度が上がれば、人材育成担当者や講師といった実施者側が嬉しいことに間違いはありません。私もアンケートで満足度を聞いていたときには、その回答に一喜一憂していました。

まずはいったん立ち止まって、「研修をする」という行為を分解してみましょう。

登場人物は、「人材育成担当者」(あなた)と「受講者」です。厳密に言うと、スポンサーである「経営陣」や、受講者を送り出す「現場」などなど色々あるのですが、今回は話しをシンプルにするために、まずは「受講者」と「人材育成担当者」に絞ります。

『「良い研修」のための、はじめの一歩』より

さて、満足度を聞くことによって、研修の登場人物たちにとって、どんな良いことが起きているでしょうか。以前の私のように、人材育成担当者にとって一喜一憂はありますが、それは「研修というプロセスの継続的改善」という人材育成担当者の役割にとってプラスにはたらいているでしょうか。そして、受講者にとっては?

「何を」の次は、「どこから」評価するのか

繰り返しになりますが、今回紹介したアンケート方法は、あくまで部分点です。研修後アンケートというテーマをもう一歩俯瞰で見れば、やはり、研修サイドから現場での実践を聞くことには限界があります。また、そもそも「受講者『を』評価」していると言えるのか?という疑問もあるでしょう。(今回の方法は、「受講者『を』受講者自身が『自己』評価している」と捉えるところまではできるでしょう)

そこで、受講者を「どこから」評価するのか、問いが立ち上がってきます。次回は、評価する側の立ち位置について説明します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?