価値循環エコシステムのデザイン原理としての企業の存在基軸:Purpose / Vision / Value / Missionをめぐって

このnoteは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「表示-非営利-改変禁止」です。引用・参照してくださる際は、

山縣正幸[2021b]「価値循環エコシステムのデザイン原理としての企業の存在基軸:Purpose / Vision / Value / Missionをめぐって」(note素稿)

より引用・参照された旨、ご注記くださるようにお願いいたします。

ここ最近も、Xデザイン学校大阪分校、サービスデザインネットワーク日本支部(SDNJ)の「サービスデザインシステムの描き方」ワーキンググループ、文化の読書会(現在、ブローデル)、デザイン文化の会(現在、マンズィーニからクリッペンドルフ)といったゼミ的な学びの場には事欠かない山縣です。オンラインが通常モードになった今では、こういった学びの場がおそらく増えてるんじゃないかと思います。私も、その恩恵に浴しています。

そんななかで、もちろんいろいろ考えるわけですが、上記のゼミたち、そして今年の5月に登壇させてもらったこのイベントなどなどでしゃべったことなども含めて、ちょっと言語化しておきたいなと。いずれは、学内紀要にでも投稿しようかと思ってます。

1.はじめに:なぜPurposeが議論の対象となるのか

近年、ビジネス / 事業をめぐる考え方にさまざまな変化がみられる。とりわけ、2011年のポーター / クラマー(Porter, M. E. / Kramer, M. R.[2011])による共有価値の創造(Creating Shared Value;CSV)の概念の提唱以降、それまでの企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility;CSR)から、より企業あるいは事業の基軸として社会性を考慮するという方向性が濃くなりつつある(註1)。

(註1)ただし、これは一方で、企業の活動によってもたらされる負の側面を覆い隠してしまいかねない危険性もはらんでいる。この点については、別途に考察される必要があろう。

ことに、温暖化に代表される地球環境問題や人権の問題など、今までは企業の主たる領域の埒外とみなされてきた諸問題に対しても、正面から取り組まなければならなくなっている。そういった諸問題に対する姿勢と並んで、その企業が営もうとする事業によってどのような将来を実現したいのかという点も問われるようになった(註2)。

(註2)ここにいう「将来」とは、もちろん大きなスケールでの社会のありようを構想するということも含まれるが、一人ひとりの生活世界のありたい姿を構想することも含まれる。

こういった流れのなかで、2018年ごろからPurposeという概念に光が当たり始めた。Purposeという言葉それ自体は何ら新しいものではなく、存在意義という意味合いを含んだ〈目的〉として理解されてきた。例えば、ドイツ語圏のみならず、英語圏の経営学(やさらには成果分配実践)に通暁していた高田 馨(1915-1995;大阪大学名誉教授)は、1978年に『経営目的論』(千倉書房)を公にしているが、ここで経営目的といわれているのは、Betriebs-zweckである。Zweckを英語にするとPurposeである。そして、そこでは企業の理念や諸目標の体系が位置づけられている。しかも、高田は企業、さらには経営者の社会的責任についても、学説研究を軸にはしているものの、多くの研究を公にしている。

このように、Purposeをめぐる議論そのものは、近年になって急に始まったものではない。ただ、高田が議論を展開していた時期に、社会的責任を事業活動(高田の枠組でいえば、経営経済と経営組織)に十分織り込むところまで到達したのかといえば、そうではなかった。踏み込んでいえば、今なおその途上にあるといえよう。

ただ、日本においても、岩嵜博論 / 佐々木康裕[2021]が公にされるなど、Purposeをめぐる議論が活発化しているのも確かである。

以下の文献は、偶然見つけたものだが、ドイツ語圏における議論として興味深い。入手後、また読んでみようと思う。目次だけではあるが、惹かれる。

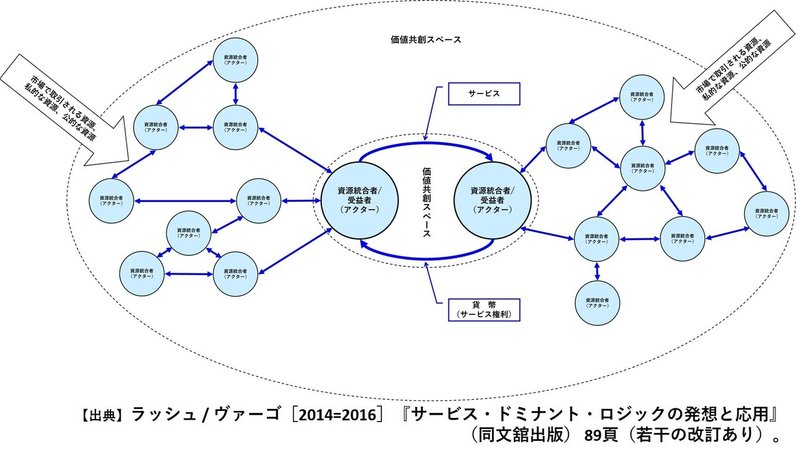

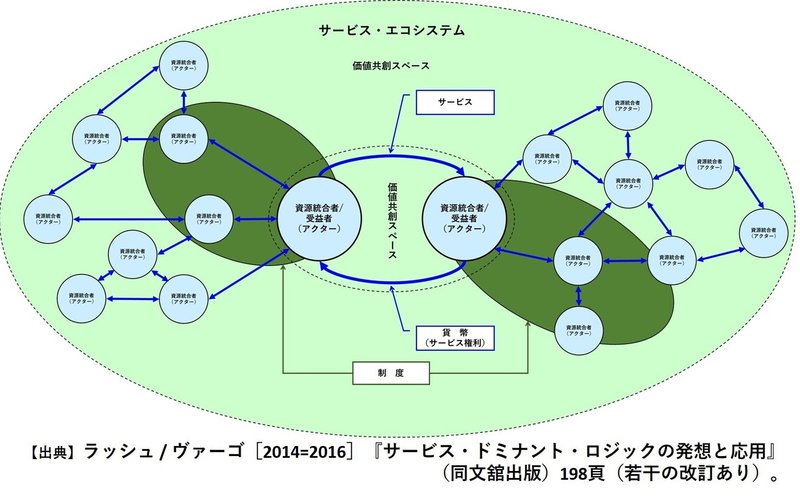

さて、前置きが長くなったが、本稿は最近のPurposeへの注目、あるいはもう少し前からみられたVision / Value / Missionへの注目を念頭に置き、(1)企業の存在基軸をめぐる概念ないし言明についての概念整理をおこなったうえで、(2)その根幹にある企業者的姿勢(Entrepreneurship)との関係性を問う。それを踏まえて、(3)サービスドミナント・ロジック(S-Dロジック)が重視するサービス・エコシステムのデザイン原理として、企業の存在基軸の明確化を企業者的姿勢における重要な一つの役割と位置づけることを試みる。

とりわけ、経営学において、エコシステム(ビジネス・エコシステムやサービス・エコシステムなど)を経験対象として採りあげる研究は少なからず示されているが、エコシステムを構想し、実現していくという営みを経営実践として位置づけるような原理的考察は、まだまだ少ないのが実情である。本稿は、エコシステム志向的な価値創造(Ecosystem-oriented Value Creation)を経営学の一つの課題として設定することをめざす考察の一環をなすことも付言する。

2.企業の存在基軸をめぐる議論:企業理念の概念再考

(1)企業の存在基軸としての企業理念

企業の存在基軸というのは、あまり用いられていない詞辞である。ドイツ語でいうなら、Existenzgrund(Esch, F. R.[2021])あたりが適合的であるといえよう。直訳すれば存在基盤 / 存在根拠となる。経営実践において、これにあたるのが企業理念、あるいは経営理念である。日本では、企業理念よりも経営理念という詞辞がよく用いられる。経営理念に関する定義は、これまでにも数多くが示されてきた。この点に関して、高尾義明 / 王英燕[2012]は、かつて経営トップ自身や後継者の姿勢や行動を拘束する性格をもった自戒型が多かったところから、社内の行動規範的な要求が取り込まれ、さらには社会一般への訴求も含めた方針型の増加がみられる点を指摘している(1頁)。

経営理念に関する研究は、日本において少なからず提示されている。ここで言及すべきものも多いが、noteであることを言い訳に、省略に従う。読んでくださる方のご諒恕を乞う次第である。

これに対して、例えばドイツ語圏における企業理念の概念規定として、ブライヒャーのそれを見てみよう。

「企業理念は企業を社会に位置づけるとともに、それによってステイクホルダーに対する行為を基礎づける」(Bleicher, K.[1994]Normatives Management, S. 57)

「企業の社会経済的な行動に何らかの方向性を示す範型として、それらの行動をメタレベルで統合する役割を持つ。社会的環境のなかでの企業の役割についての基本的な共通理解」(derselbe, S. 59)

ただ、これは企業理念(Unternehmungsphilosophie)ゆえの定義であって、これが経営理念(Managementphilosophie)となると、日本における経営理念の定義と同様に、価値観や姿勢といった側面が強調される。ブライヒャーに先立って経営理念の議論を展開したウルリッヒ(Ulrich, H.)は、どちらかといえば経営理念の議論に重点を置いている。

一方、ドイツ語圏で企業理念の議論を早くに展開したシュミット(Schmidt, R.-B.)は、価値観や姿勢といった点を重視しながらも、いわゆるステイクホルダーへの成果活用という観点から、企業理念をそのための嚮導観念(Leitvorstellung)として位置づけている。つまり、企業とさまざまなステイクホルダーとの関係性を基礎づける役割を担うものとして企業理念が考えられている。

ブライヒャーによる企業理念の概念規定は、ウルリッヒ的な理解とシュミット的な理解を統合するところに、その特徴がある。この点については、山縣正幸[2010](第4章)で論じているので、詳細はこれに譲る。

かいつまんで言えば、ブライヒャーは企業理念を(a)企業の社会経済的な存在意義を明確化する役割を持つ(狭義の)企業理念と、(b)経営者によって提示され、企業の諸行為を規定する価値観や姿勢としての経営理念の二層からなるものとして捉えている。現実における企業理念がここまで精緻に策定されているかどうかはともかくとしても、企業理念を体系的に捉えようとしている点は注目に値する。

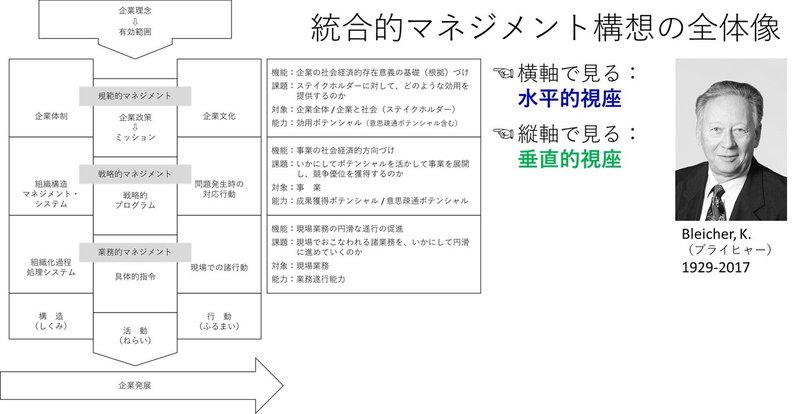

なお、参考までにブライヒャーが提示したビジネス・リーダーシップ&マネジメントの全体像としての統合的マネジメント構想の図を掲げておく。企業理念からの矢印の下に有効範囲(Vorgabe)とあるが、これはブライヒャーの別の文献ではVisionとなっているものもある。ここでは、Visionとして読み替えていただきたい。

(2)企業理念体系の構成要素としてのPurpose / Vision / Value / Mission

ブライヒャーは、このように企業理念を体系的に描き出そうとした。これは、最近のPurpose / Vision / Value / Missionといった概念を整理するうえでも有益である。

ここで、Purpose / Vision / Value / Missionを語義的な側面も考慮に入れて概念規定しておこう。

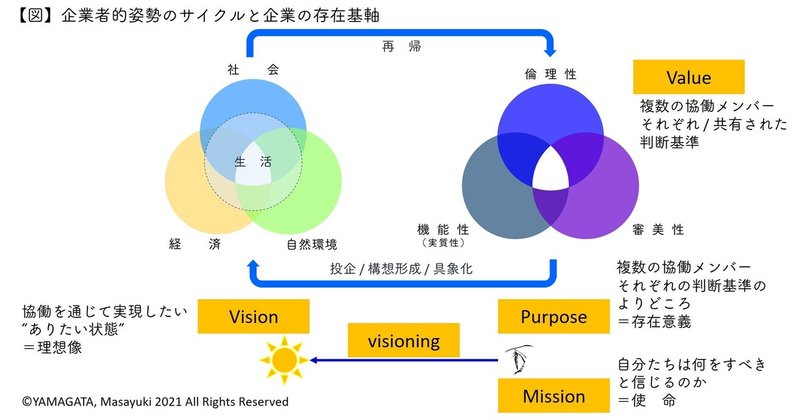

Purpose:アクター(actor / Betrieb)それぞれの存在意義。

Vision:アクター(actor / Betrieb)が実現したいと考える将来像。

Value:アクター(actor / Betrieb)が抱き、それにもとづいて判断し、行為しようとする価値判断基準 / 価値観。

Mission:アクター(actor / Betrieb)がPurposeやVision,Valueにもとづいて、自ら「やるべき」と見定めた使命。これが、企業政策 / 方針(policies)へと具体化される。

言うまでもないことだが、これらは自社とその環境(さまざまなアクター / ステイクホルダーによって構成される社会経済的環境だけでなく、人間の営為の蓄積としての知識 / 技術的環境や、地球や地域などの自然環境も含まれる)との関係性において見定められる。環境を描き出すことの重要性については後述するが、ややもすると、この環境の描き出しが必ずしも十分ではないと思しい事例もみられる。

既に述べたように、企業理念というのは、その企業の社会経済的な存在意義を明確化するところにポイントがある。これを問いに落とし込んでみると、

(1)「自分たちが存在する環境とは、どのようなものか / どうなっていく可能性があるのか」、より具体的には「自分たちの存在を構成しているさまざまな関係性とは、どのようなものであるのか / どのようなものになっていく可能性があるのか」

(2)「その環境 / 関係性において、自分たちがもたらしうる効用は何か」

(3)「そのようなわれわれが、これから実現したい将来とはどのような姿なのか」

(4)「その将来において、自分たちはどのような存在としてありたいのか」

が、まず浮かび上がる。このうち(1)と(2)は主としてPurposeにかかわり、(3)と(4)はVisionにかかわる。Purposeが将来を構想するための出発点としての現在に立脚しているのに対して、VisionはそのPurposeを視座として描き出された自らと他者との関係性を含む「ありたい姿」として将来に重点を置いている。これらは時間的連続性を持つ。この時間的な連続性こそが、これからその企業が事業を通じて紡ぎ出したい“物語”としてあらわれるわけである。

その際に、考えられる道のりは複数ありうるわけだが、どの道のりを選ぶのかということが問題として浮上する。その選択基準となるのがValueである。ここにいうValueはそのアクターが重視する価値観、あるいは価値判断の基準である(註3)。

(註3)Value / Wertという詞辞は、いわゆる精神的 / 道徳的な側面だけでなく、「値」としての数量化 / 測定可能な側面も言葉の意味合いとして含んでいる。ここでは、精神的 / 道徳的な側面としてのValueに焦点を合わせているが、それが経済的な意思決定 / 判断にもつながっていく点を見落としてはならない。また、その乖離が生じた際には、モラルハザードを含むクリティカルなコンフリクトが生じうる。

したがって、Valueにおいて重要になるのは、以下の問いである。

(5)「われわれが大事にする点 / 基準は何か」

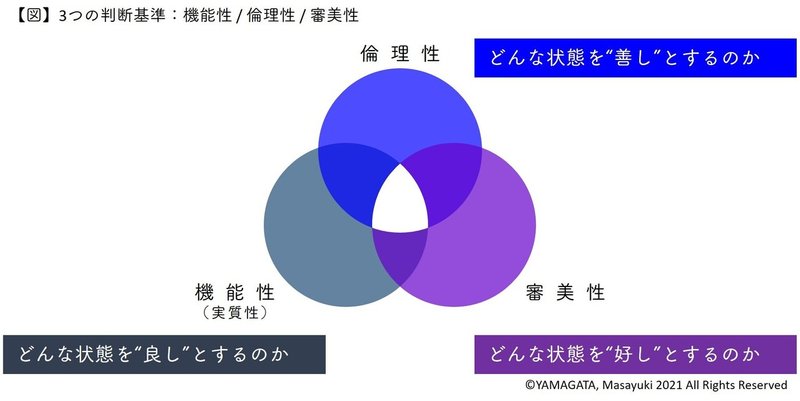

ここでは、次節で述べる実質性(機能性)、倫理性、審美性がかかわってくる。実質性とは経済的側面や技術的側面などにかかわり、倫理性とは他者との関係性において生じる倫理、あるいはそれが内在化された道徳にかかわる。そして、審美性とは、感性的に佳しとする判断基準(カントのいう趣味判断;Geschmacksurteil)である。ただ、これらは相即的に関係しあっており、きれいに切り分けられるものではない。

Valueを考える際に重要なのは、たとえばある選択肢が収益性という点で優れていたとしても、自分たちが共有しているValueに反する場合には、その選択肢を採らないという意思決定ができるかどうか、である。もちろん、Valueも絶対ではない(Purposeにしても、Visionにしても、後述するMissionにしても同様である)。状況に応じて、変化することも当然ながらありうる。しかし、Valueが機会主義的に都合よく解釈されるようになると、そのValueは判断基準としての能力を喪失する危険性が高い。その点を考慮して、Valueを設定する必要がある。

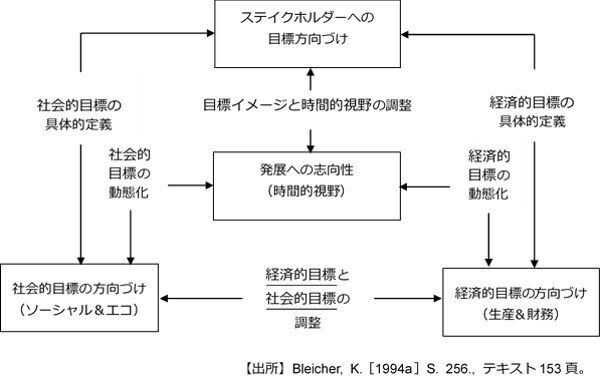

最後のMissionであるが、これは論者によって位置づけが異なる。たとえば、ブライヒャーは企業理念ではなく、企業政策=目標 / 方針の方向づけの総体として捉えている。ちなみに、ブライヒャーは企業政策での目標方向づけを以下の図のように捉えている。

これについての詳論は省略するが、ステイクホルダーへの目標方向づけ(=関係性ベース=空間的視野)と発展への志向性(=時間的視野)にもとづいて、経済的な目標の方向づけと社会的な目標の方向づけがなされるという枠組である。これにもとづいてMissionが策定される場合、そのMissionはかなり具体的な方針としてあらわれる。

一方、これらの目標方向づけのための指針としてMissionを位置づける場合も考えられる。その場合は、ブライヒャーによって想定されているMissionよりも、より抽象的なかたちで示されることになる。ただ、その場合、Valueとの境界が曖昧になる可能性がある。それゆえ、本稿ではMissionをPurpose / Vision / Valueからなる企業理念体系を起点として、企業政策の形成過程を通じて設定された「やるべきこと」として位置づける。

(3)企業理念をPVVMの枠組で設定しなければならない、わけではない

ここまで、企業理念の体系をPurpose / Vision / Value / Missionという概念を用いながら整理してきた。しかし、稿者はこの4つの概念に即して企業理念を設定しなければならない、とまでは考えていない。

たとえば、木村石鹸工業株式会社の代表取締役社長である木村祥一郎氏は、自らのnoteで企業理念に対する考え方を明らかにしている。なお、このnoteは稿者とのやり取りも含んでいる点、付記しておきたい。

ここに述べられているように、2020年に木村石鹸の社内でマネジャー陣を中心に現場の人間も何名か混じって、「木村石鹸をどんな会社にしたいか?」というブレインストーミング的な議論がなされた。そこでの議論の展開は、木村祥一郎氏の上掲noteを参照願いたいのだが、その日の暫定的な結論として「社員がいちばん自慢できる会社」というフレーズが浮かび上がった。

これはPurposeなのかVisionなのかValueなのかという点で、必ずしも明確に整理できるわけではない。しかし、自分たちがどうありたいのかという点は明確に示されている。そして、これがMissionの原点にもなっている。その意味において、「社員がいちばん自慢できる会社」というフレーズは本稿で述べてきた企業理念を構成する言明たりえている。

そう考えると、PurposeやVisionやValue,そしてMissionといった概念は、あくまでもその企業の存在基軸を考え、言語化するための道具でしかないこともわかる。もちろん、これらの概念を用いて「自分たちは、いったいいかなる存在であるのか」を明確化し、共有することは有益である。ただ、それが単なる形式的な議論に陥って、実際の行為や行動に具現化されないのであれば意味がないばかりでなく、時として有害でさえあろう。その点を踏まえた企業理念の体系化や見直しが重要であることは、あらためて留意しておく必要がある(註4)。

(註4)そもそも、企業理念それ自体を明示的に掲げていない企業もある。日本では、任天堂がその一例である。ただ、任天堂の“理念”に当たる内容は社長メッセージのなかに盛り込まれている。その意味で、任天堂の場合は会社を率いる代表取締役社長が「任天堂という企業は、いったいいかなる存在であるのか、いかなる存在でありたいのか」を熟慮したうえで、それを社長メッセージとして発信しているわけである。その意味で、任天堂には形式的な企業理念は存在しないが、機能としての企業理念は社長メッセージのなかに、それぞれの社長の解釈・咀嚼を経たものとして示されているとみることができる。

3.企業の存在基軸と環境との関係性:企業者的姿勢

ここまで、企業の存在基軸を考えるための概念枠組としての企業理念、そしてその構成要素としてのPurpose / Vision / Value / Missionについてみてきた。そこでも言及したが、企業の存在基軸は、その企業のことだけ考えていても見出せるものではない。企業は、社会経済的環境(もちろん、自然環境も含む。というより、社会経済的環境は自然環境という基盤のうえに成り立っている)との関係性のなかで存在しえているからである。

この点を企業者的姿勢(Entrepreneurship)の問題として位置づけたのが、ペンローズ(Penrose, E. T.)である。

そのなかで、Penrose, E. T.[1995=2010](訳書73-74頁)は企業者の判断にとって重要な位置を占める“期待”について言及している。ペンローズは企業、そして企業者をとりまく環境について、企業者の心に映った「イメージ」としての側面に注目する。そして、そのうえで企業者が想い描く企業の「主観的な」事業機会に目を向ける。つまり、企業者的姿勢に関して、

(1)環境の描き出し

(2)主観的な事業機会の構想

という2つの側面をみているわけである。これはひじょうに重要かつ興味深い視座である。自らを取り巻くさまざまな関係性を把捉・描出したうえで、いかなる事業機会があるのかを構想し、それを企業が保有する資源をどう活用するか、再構成するかという点に結びつけている。

では、環境をどう描き出すのか。これは正解のあることではないが、ここでは一つの視座を提示したい。

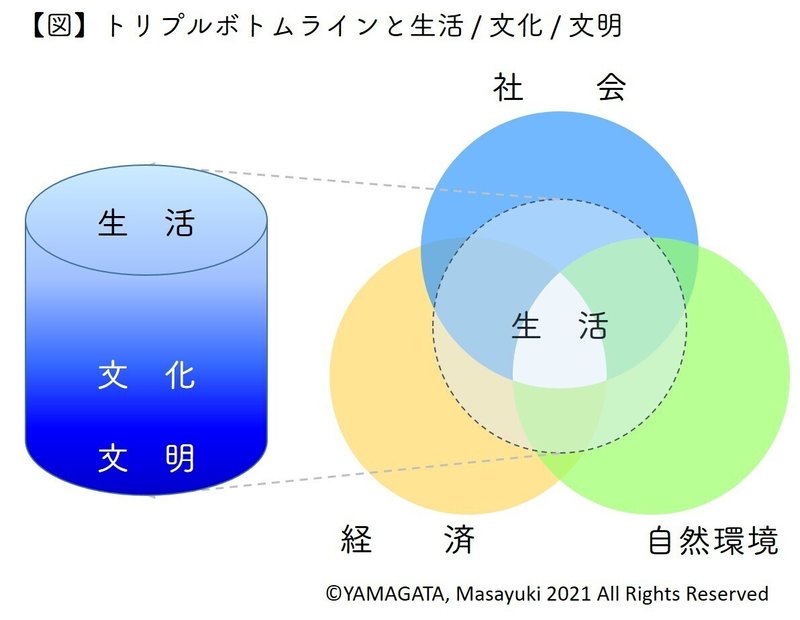

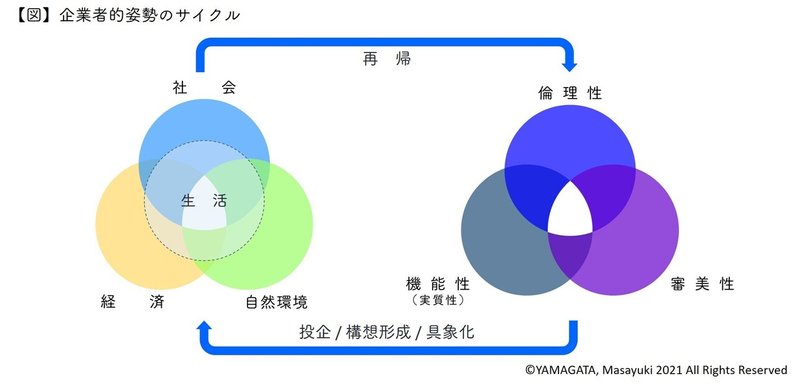

これは、トリプルボトムライン(Triple Bottom Line)を基礎に図式化したものである。トリプルボトムラインとは、もともと収支や損益などの経済的な計算(最後に引く線としてのBottom Line)だけであったのを、社会的な側面や自然環境に関する側面についても、Bottom Lineを引こうとするところから生まれた考え方である。

この自然環境、社会、そして経済という3つの側面が重なり合うところに、われわれの“生活”が生じる。そして、その生活の根底には文化、そしてより基底的な文明が存在する。

一般的には、3つの側面だけを考えればよさそうなものであるにもかかわらず、なぜここで文化や文明にまで言及するのか。それは、文化レベルでの相違や文明レベルでの相違が実際に存在するからである。文化レベルはより生活に近いため、異なる文明圏であっても、相互に交流することがありうる。しかし、文明というのは長い歴史のなかで沈澱してきた考え方や習慣であり、そう簡単に覆されるものではない。ただ、文明とは基底的な層であるがゆえに、異なる文化を受け容れもする。また、時として異なる文化を拒絶もする。こういった点についての理解なしには、他者との関係性は描けないであろう。

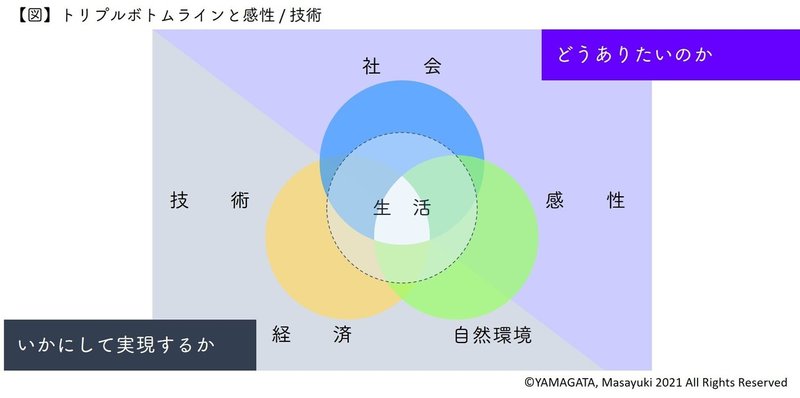

こういった環境の描出は、ペンローズも言うように、純粋に客観的なものではありえない。そもそもの認識という点から主観性が必ず生じる。さらに、企業者的姿勢という点では、その環境を将来的にどうしたいのかという点が加わる。その際、「こうしたい」「こうありたい」という側面と、「いかに実現するのか / 実現できるか」という側面があらわれる。それを加えた図が、以下である。ここでは、前者を感性的側面、後者を技術的側面として捉えておく。

これを捉えるのが、個々のアクターということになる。そのアクターが抱くのが企業者的姿勢であるが、それを構成するのが前節で述べたValueである。

この機能性(実質性)、倫理性、そして審美性は、先ほどのトリプルボトムラインと直結しているわけではない。環境を描き出し、また主観的事業機会を構想する際の視座そのものである。踏み込んで言えば、これこそが企業者的姿勢の内実なのである(註5)。前節で考察した企業理念とは、この3つの側面が統合された視座から滲み出たものであり、また言語化されたものといえる。

(註5)これは、今までの企業者的姿勢をめぐる議論、そしてそこで提示されてきた概念を否定するものではない。たとえば、カーズナー(Kirzner, I.)がいう企業者的機敏性(entrepreneurial alertness)は、おそらく機能性ないし実質性という側面に焦点を当てていたものと考えられるが、カーズナー自身が「驚き(surprise)」にも目を向けていたことを想起すれば、審美性への拡張は容易であるし、昨今の企業者たちの少なからぬ層が倫理性を重視した事業の構想や実践を展開していることを想起すれば、上記の図があながち牽強付会ではないことも理解されるであろう。

そう考えると、環境の描出&将来の構想と企業者的姿勢とのあいだの循環を以下のように描くことができる。

そして、それにPurpose / Vision / Value / Missionを加筆すれば、以下のようになる。

このように図式化すると、企業者的姿勢の発揮における企業理念の重要性も理解されるであろう。企業者的姿勢それ自体は個人に内在する(註6)。それゆえに、企業者的姿勢は多様な姿であらわれる。ここにこそ、自由があるわけだが、それについては別途の議論が必要だろう。その自由を可能にするようなPurpose / Vision / Value / Mission=企業理念が設定されているかどうか、そしてそれを具体化していく企業政策や企業体制に反映されているかどうか、企業文化として浸透し、共有されているかどうかがクリティカルな分岐点となる。

(註6)なお、ここで企業者的姿勢という表現を用いているのは、その発揮度合いに差はあれ、すべての個人が企業者的姿勢を持ちうるという観点に立脚しているからである。つまり、企業者的な人と非企業者的な人という分け方はしていない。ある人が企業者的姿勢を発揮するシーンもあれば、発揮しないシーンもあるし、企業者的姿勢を発揮する機会が比率的に高い人もいれば、比率的にはそれほど高くない人もいるという捉え方をしている。

ブライヒャーが位置づけた規範的マネジメントにおいては、どのような企業でありたいのかという問いに対する、その企業の回答を提示することが課題となる。もちろん、それは個々の企業がそれぞれに判断し、その基軸を設定すべきものである。ただ、しばしば「個々のメンバーの自律性を重視したい!」といいながら、個々のメンバーの企業者的姿勢を発揮するための環境が整えられていなかったり、あるいは悪くすると、個々のメンバーの企業者的姿勢を殺ぎかねないような企業文化やVerhalten(行動 / ふるまい)が存在していたりすると、個々のメンバーの企業者的姿勢の発現など、画餅に帰してしまうことも明白である。この点は、Manzini, E.[2015];Manzini, E.[2019=2020]が重視する〈デザイン文化〉の問題ともつながってくるだろう。いずれにせよ、企業者的姿勢を企業の存在基軸に浸透させるためには、統合的マネジメント構想を一つの枠組として、それぞれの構成要素について、その可能性を考えていく必要がある。機会をあらためて考察したい。

4.エコシステムの構想・形成と企業の存在基軸

(1)エコシステム志向的な価値創造とそのための理論枠組

ここまでの考察において、本稿が価値循環思考やサービスドミナント・ロジック(S-Dロジック)に依拠しているという点は言及してこなかった。この点については、別稿を立てなければならない。ただ、議論の前提として、簡単に言及しておきたい。

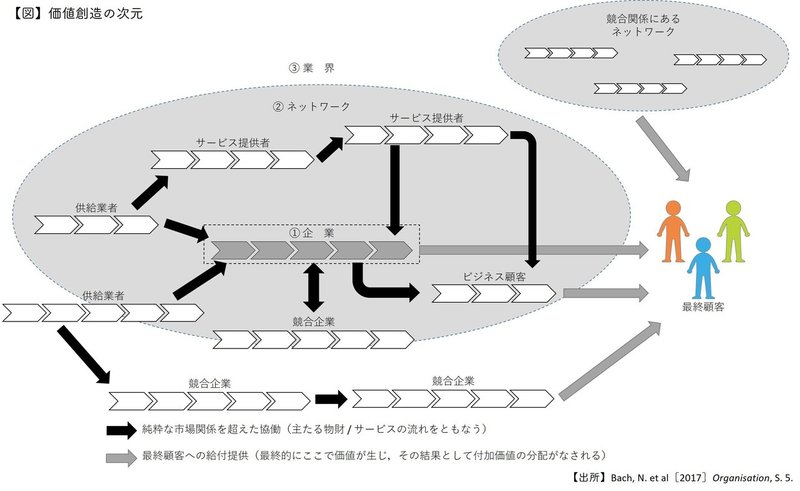

稿者は、最近の経営実践における一つの方向性に〈エコシステム志向的な価値創造〉があるとみている。そもそも、いわゆるエンドユーザーに製品(products)やサービシィーズ(services)、コンテンツ(contents)が創出・提供されるまで、単独の企業だけで完結することなど、まずない。これは最近に始まった話ではない。ただ、Bach, N. et al[2017]も指摘するように、エコシステム志向的あるいはネットワークをベースにした価値創造がより顕著になっているということは言えるだろう。

バッハらはエコシステムという詞辞を用いていない。ただ、彼らの議論がエコシステム志向的な価値創造の議論は、きわめて近いところにある。バッハらの議論においては、サービスドミナント・ロジックなどはいっさい参照されていない。したがって、価値の創造は基本的に提供者側においてなされるという発想に立っている。

ただ、本稿はすでに述べたようにニックリッシュに由来する価値循環思考とサービスドミナント・ロジックに立脚している。この2つに共通するのは、企業のみを価値創造を担うアクター / Betriebとみているわけではないという点である。ニックリッシュの場合は、家計(Haushalt)もまた価値創造を担うという観点に立つ。これは、家計が創出する労働に着目している。労働は企業にとっての給付(Leistung)としてもたらされるという流れを、価値循環の枠組において捉えているわけである。ニックリッシュがサービスドミナント・ロジック的な発想に立っていたというのは、いささか贔屓の引き倒しである。ただ、家計を本源的経営、つまり価値循環の起点とみなしている点は、注目しておいてよい。

一方、サービスドミナント・ロジックは、価値創造それ自体が提供者と受益者(稿者は、享受者と呼びたいと考えている)の共創によって成就するという考え方に立つ。これは、ニックリッシュとは異なる。ただ、アクター内部での提案創出過程や提案享受過程 ――これらが資源統合過程である―― については十分に考慮できていないという点で、S-Dロジックが重視するサービス・エコシステムを十分に描き切れていない憾みがある。

これらを糾合することが、エコシステム志向的な価値創造を考えるうえで重要になる。これについては別に報告の機会を得たので、異なる折に考察を公にしたい。

さて、少し論が飛躍するが、エコシステム志向的な価値創造においては、いったいどのような点が重要になるのか。今までのビジネスにおける関係性と何がどう違うのか。最も重要なのは、20世紀における川上 / 川下的な関係性ではなく、それぞれのアクターが自律的な関係性としてつながりあっている点である。もちろん、それらの関係性において、価値交換から生じる交渉のパワーの問題は存在する。しかし、上下的な関係性が固定化されているのではなく、それぞれのアクターが自律的な存在として、どのエコシステムと関係性を持つのか、どのエコシステムに参画するのかを選択できるという点にポイントが置かれている。

すべての事業において、このようなエコシステム志向的価値創造が展開されるかどうかは別問題である。ただ、きわめて変動が激しく、また機能性ないし実質性だけでなく、倫理性や審美性においても多様な観点に目を向ける必要がある現代において、階層的な関係性をベースにすることは、かえって危険であるともいえる。なぜなら、その関係性に参画しているアクターの多くには、自律性が実質的に許容されていないがゆえに、多様な観点への配意が失われる恐れが高くなるからである。その意味において、自律的な関係性を基礎に置くエコシステム志向的な価値創造のほうが、多様で変動的な社会においてはより持続的(sustainable)であるといえる。

(2)エコシステム志向的な価値創造と企業の存在基軸

ただ、自律的であるといっても、何でもかんでもありということではない。エコシステムである以上、何らかの関係性にもとづいてつながりあっている。この関係性の選択に関しては、社会学者のルーマン(Luhmann, N.)の議論が参考になる。

ルーマンの社会システム理論については、あまりに数多くの研究が蓄積されていて、ここですべてをたどる暇はない。またルーマンの議論それ自体が広範な視野を持つだけに、より扱いが難しい。ただ、ここではシステムを環境との関係性において捉える際の重要概念である〈複合性 Komplexität〉を軸に考える(註7)。

(註7)先に掲げたブライヒャーは、かなり早くからルーマンの社会システム理論を経営学に摂り入れようとした経営学者の一人である。ブライヒャーの統合的マネジメント構想においても、ルーマンの議論が基礎に据えられている。ことに、システムとしての企業と環境との関係性をいかにして構築・維持・展開していくのかという点に関して、ブライヒャーは〈複合性の克服 Bewältigung der Komplexität〉という概念(ルーマンの複合性の縮減という概念をもとに、システムと環境との複合性の較差を動的に維持するという点から、若干のアレンジを加えたものと推量される)を基軸に、企業の発展という現象を捉えようとしている。その点で、本稿においてもルーマンの複合性や意味をめぐる議論は、より冒頭におかれるべきであったかもしれない。

ルーマンの議論は、システムと環境との差異に焦点を当てる。このシステムと環境との差異は、複合性の落差 / 較差としてあらわれる。複合性とは、ある要素がその内在的な能力の限界ゆえに、他の要素のすべてと結びつくことはできないという事態、つまり選択の強制という事態をあらわしている。言うまでもないことだが、環境と認識されている時空間において生じうる要素あるいは可能性すべてを選ぶことなどできない。それは、システムにおける複合性、つまりシステムにおける選択の限界=複合性の限界によって生じる事態である。

では、選択することが強制されるという事態において、何を基準として選択していくことになるのか。それが、意味(Sinn ≒ sense)である。ルーマンによれば、意味はこれまでに実際になされた体験と行為に、それとは別の体験や行為の諸可能性を供与するという役割を担う。つまり、意味は何らかの選択基準として、ある選択以外の選択肢をいったんは脇に置きつつ、それ以外の選択肢があることをも同時に指し示している。したがって、意味を用いたオペレーション(操作)は複合性を根絶するのではなく、連続的に新たに複合性を産み出しているわけである。

この点を実践的な観点から鮮やかに述べているのが、当時、中川政七商店におられ、今はMinimal Chocolateの取締役COOを勤めておられる緒方 恵氏のTwitterでのつぶやきである(このつぶやきが発せられた時点では、中川政七商店に所属)。

商品や体験の不満足は「ターゲットではない人に売ってしまって」発生する。

— 緒方 恵 / Minimal Chocolate 取締役COO (@notmegumi) June 15, 2021

つまり、事業側のコミュニケーションのやり方が問題の根幹。買った人の問題ではない。

なんでもかんでも露出すればいいって時代ではない。

出会うべき人と出会い、出会うべき人でない人と如何に出会わないかの設計が肝要。

この線引きが難しいわけであるが、ルーマンの議論に即していえば、システムと環境との境界は、意味の境界である(Luhmann, N.[1984=1993]訳書96頁)。つまり、その時点において、何が有意味であるのかを境界づける基準としての意味こそが、システムとして一定の諸要素を関係づけていくことになる。

単体としての企業の存在基軸もまた、いかなる活動や要素が択び採られ、関係づけられるのかを設定するという点で、企業にとっての意味と位置づけることができる。つまり、企業の存在基軸を明確化していくというのは、システムとしての企業にとっての意味境界を明確化していくことにほかならないわけである。

そして、複数のアクターが何らかの関係性によってつながり、そこに価値の循環が生じるサービス・エコシステムにおいても、いかなる意味によって関係づけられるのかが、境界設定となる。もちろん、サービス・エコシステムあるいはビジネス・エコシステムの関係性を規定する意味が、純粋にそれぞれのアクターの経済的な成果追求であることも、当然ながらありうる。とりわけ、グローバルプラットフォームと呼ばれるようなエコシステムにおいては、それぞれの経済的な成果獲得への志向性が意味として作用する可能性は高い。一方で、前節で言及したような倫理性や審美性を織り込んだ意味にもとづいて関係性が形成されるエコシステムも存在する。こういった性向を持つエコシステムを、いわゆる地域という意味合いをいささか超えたLocalityとみなすことも可能であろう。

いずれにせよ、エコシステムを構想し、形成しようとする際には、それがいかなる意味にもとづいてなされるのかを意識する必要がある。そうでなければ、そのエコシステムは増幅する複合性に耐えきれずに崩壊してしまう、つまり関係性が解体されてしまう危険性にさらされる。ことに、倫理性や審美性をも織り込んだ(機能性ないし実質性が基礎にあることは当然の前提である)サービス・エコシステムを構想・形成しようとする場合、とりわけ企業をはじめとするそれぞれのアクターの存在基軸との整合性が重要なポイントになる。ここがベルガンティ(Verganti, R.)の提唱する意味のイノベーション(Innovation of Meanings)、そしてその根底にあるマンズィーニのデザイン文化、さらにクリッペンドルフ(Krippendorf, K.)のデザイン・ディスコースといった議論とつながってくるのだが、これについては後考の機会を俟ちたい。

5.おわりに

以上、本稿ではエコシステム志向的な価値創造と企業の存在基軸について、きわめて粗雑ながら思索をめぐらせてみた。そもそも、タイトルに掲げた価値循環エコシステムなる概念そのものについても、本文中で説明をしていない。これは、稿者が事業生態系、サービス・エコシステムといった詞辞のうち、どれがもっとも的確であるかについて逡巡した結果である。ひとまず、ここでは「それぞれのアクターが抱く欲望や期待がどれだけ充たされているのかに関する主観的強度」としての価値が、エコシステムを通じて、それぞれのアクターにおいて生まれていくという事態としての価値循環(具象としては、媒体としてのモノやコト、情報、貨幣の創出や提供と、それを通じてもたらされる効用としてのServiceの交換といった諸要素の運動が生じる)に目を向けているがゆえに、価値循環エコシステムという詞辞を仮に宛てた。

その価値循環という動態が生じるエコシステムを構想し、形成するためには、もちろんそれぞれのアクターにおいて価値が発現することが必須要件となる。ただ、その際には、エコシステムを構想し、形成しようとする企業がいかなる存在基軸を自らに設定し、それにもとづいて行為するかが枢要である。本稿は、この点を明らかにしようとして著された。

稿者自身、考察が十分に煮詰まっているとは思っていない。ひとまず、現段階での思索の跡をとどめておくために、本稿は書かれた。今後、修訂を加えていく予定である。

参考文献(後日加筆記載予定)

(以下、後日加筆記載予定)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?