「蔵元のことばかり。つづくこれからの話」”獺祭”桜井博志会長の場合(前編)

はじめましての方もそうじゃない方も、こんにちは、山内聖子です。

私は5月に『いつも、日本酒のことばかり。』(イースト・プレス)という本を上梓した物書きです。

本連載は『いつも、日本酒のことばかり。』の特別企画としてはじまり、新型コロナ感染症の影響を受けた蔵元さんたちの「今まで」と「これから」について書いていく記事です。

本連載を立ち上げるに至った経緯については、初回の投稿をご覧ください。https://note.com/yamauchikiyoko/n/n1dd0ac4ca44d?fbclid=IwAR2IECSYxWrW_uBfaNQCgjYXFpv_yEvOFyRF91sTX_jufYzWTYP83zFg8rU

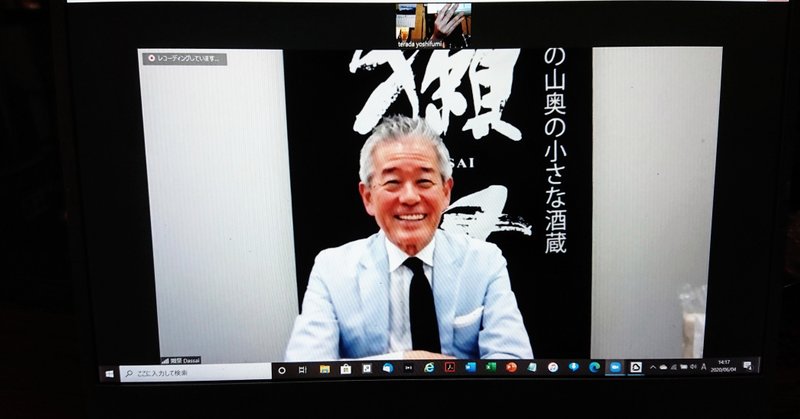

さて、記念すべき第一回目に登場するのは、先日、山口からリモートインタビューに応じてくださった「獺祭」の桜井博志会長です。

<プロフィール>

桜井博志

旭酒造株式会社 会長

1950年、山口県周東町(現岩国市)生まれ。

1973年に松山商科大学(現松山大学)を卒業後、西宮酒造(現日本盛)での修業を経て76年に旭酒造に入社したが、先代である父と対立して退社。

父の急逝を受けて84年に家業に戻り、

山田錦を全量使った純米大吟醸「獺祭」の開発を軸に経営再建を果たす。

杜氏を設けずデータ化した製造法でおいしさを追求し、世界的な評価を受けている。2016年から現職。2018年4月、パリにジョエル・ロブション氏との共同店舗を開店、ニューヨークでも醸造所を建設中。

当初は1話完結の予定でしたが、私のなかだけにしまっておくにはもったいない話がたくさんあったので、桜井会長の一人称形式で前編と後編にわけてお届けしたいと思います。

前編のはじめに

今回のインタビューで、今さらですが気がついたことがあります。

今まで桜井会長に取材したことは何度かありますが、ふり返ると、酒蔵を経営するにあたって苦悩されたことについては、ほとんど後日談としてしか聞いたことがなかった、ということです。

桜井会長は、つぶれかけていた自身の酒蔵の経営を建て直し、今の「獺祭」を創り上げて数百石(一石は一升瓶100本)から約3万石まで製造量を伸ばしてきた蔵元です。その苦難を乗り越えて成功したいきさつについては『逆境経営』(ダイヤモンド社)や、数々のメディアで知った方も多いのではないでしょうか。

取材でも、桜井会長はいつも苦労話のたぐいをたんたんと語り、ときにユーモアを交えて自嘲ぎみに言葉にしていました。今だから言えるんだけれどね、というように。

しかし、今回のインタビューでは、はじめて、後日談ではなく、まだ完治していない傷のように、苦悩の渦中に少し触れることができた気がしている。

コロナの影響を受けて

「もしかしたら、私たちは社会に必要とされないものをつくってきたのではないかと悩んだ」という話には、正直、面食らいました。

ここまで経営を成長させてきた、つまり安易な言葉になってしまいますが、売れている酒蔵の蔵元からこういう言葉を聞くとは、まったく思わなかったからです。

でも、成功事例や結果論ではない、こういう誠実な苦悩のなかに、「獺祭」がここまで成長してきた秘密があるのではないか。私は桜井会長の話に耳を傾けながら、そんなことを考えつづけていたのでした。 山内

最初はとにかくこの会社、大丈夫かなという危機感

時系列で説明すると、まず、2月に中国への輸出がストップしました。

同時に成田や福岡など、全国の空港にある免税店の売り上げが落ちはじめます。しかし、2月中はそんなに数字の変化はありませんでした。

ところが、3月に入ると中国いがいでも輸出の業績がものすごく悪くなり、国内の数字も下がっていきます。

4月に緊急事態宣言が発令されると、国内の売り上げはストップします。海外も大変な状況ですから、本来ならば来年の春に完成予定だったニューヨークの酒蔵(https://www.asahishuzo.ne.jp/asahi/ny-kura.html)も建設を止めて1年間凍結しました。

パリの店(https://www.asahishuzo.ne.jp/info/information/item_2924.html)もデリバリーとテイクアウトのみで営業しています。

ここまでくると、最初はとにかく、この会社、大丈夫かなという危機感しかない。そうすると、私どもの酒蔵がやってきたのは間違っていたんじゃないかと、まず悩みました。

たとえば、安易に大量生産した気はまったくないのですが、必要以上に酒蔵を大型化しすぎたのではないか、販路を広げすぎたのではないか、など自問するわけです。

以前から、社会に役に立つ酒蔵でなければ生き残る価値がないと思っていましたが、その意味でも、私たちは社会に必要とされないものをつくってきたんじゃないかと。だから売り上げが落ちるのだと……やっぱり自分を責めますよね。

どうやって従業員を守るのか

経営に頭を悩ませるのと同時に、まずどうやって従業員を守るのかを考えました。こう見えて、設備投資から何から私どもの設備投資から何から私どもの会社って、今までほとんど補助金に頼らずにやってきたんですよ。

生意気にも、政府の金には頼らずに独立独歩でやっていくんだと思っていたんです。でも、今回、従業員を守ることを考えると、そうも言ってられない。月平均で60〜70名の従業員に対して一時帰休してもらい、はじめて政治資金を使わせてもらいました。

金銭面だけではなく、もうひとつ怖かったのは、社内のムードが暗くなること。これだけはなんとかしなくてはならない。暗いムードではおいしい酒は絶対につくれません。従業員は私の顔色をうかがうと思うので、つとめてまず私が明るく。日頃、社内では厳しい顔ばかりしていますから、会長それ本当ですか、と言われるかもしれませんが(笑)とにかく従業員が安心できるような雰囲気を心がけました。

酒米の消費を考える

売り上げが落ちているので、当然ですが生産調整をする必要があります。4、5月は前年比でいうと50%を切っていたので、製造量はいつもの半分まで減らさなくてはなりません。

すると、酒米の使用量も減りますよね。私の酒蔵は山田錦の農家さんと作付け契約をしているので、そのぶんを大幅に買えないとなれば、農家さんはものすごく困ってしまう。

日本の山田錦の生産量は、年間約35000トンあるのですが、他の酒蔵もおなじく生産調整しなくてはならない状況ですから、このままいくとざっと計算して15000トンは山田錦が余ることが予想されます。私どもの酒蔵だけで5000トンは使っているので、このへんもどうしようと頭が痛い。

そんなことを言っても私どもの酒蔵もこの状況ですから、ある程度は農家さんに負担を強いることにはなりますが、少しでも消費の激減を緩和したいと考えました。

そこで、山田錦の販売を開始します。つまり、食べる米として売るんです。また、酒米を売るだけではなく、山田錦を使って酒を仕込み、それを蒸留した飲用不可の消毒用アルコールも開発しました。利益は期待できませんが、たぶん酒米代と人件費まではなんとか出るのではないか。

とにかく、旭酒造は山田錦5000トンの責任があります。これをなんとか消費して、農家さんおよび社会の役に立たなければならないと考えています。

走りながらやらなければうまくいかない

こういう不測の事態のときは、いつも以上に走りながら実行していくスピード感が大切だと私は考えます。何事も万全の準備とか、確実な見通しがたってから動くのでは遅すぎます。100点のものができないからやらない、ということをやっていると何もできなくなります。

例えば酒米の販売もそうです。今までも酒米を使った加工品はつくってきましたが、うちがやる意味がない商品や、おいしいと思わないものは出したことがありません。

でも、今回は別です。商品として突き詰めていては時間がかかりすぎる。酒米をそのまま販売することは、農家さんのためにも、私どもの酒蔵が今すぐやらなければならないことだったのです。

消毒用のエタノールを開発したのだって、最初は焼酎の後留(蒸留して最後のほうに残った酒)が余っているから、それでつくろうと考えたのがはじまりです。

ところが、税務署からの許可要件をよく見たら日本酒が使えることがわかった。ならば、山田錦を使って酒を仕込んだものを蒸留しよう、という答えが出たのです。最初から、山田錦を使って高アルコールを得ようと思って動いたことではないんですね。

というように、私どもの酒蔵はいろいろなことを試しつつ、少しずつリーチを伸ばしながら答えを探っていく、という方法を大事にしています。

僕らはエジソンじゃないので、一挙にぜんぶを解決するような発明はできないですよ。現場のなかで少しずつ思考を飛躍させながら、何事も挑戦していくのです。

(後編につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?