90年代のデヴィッド・ボウイ

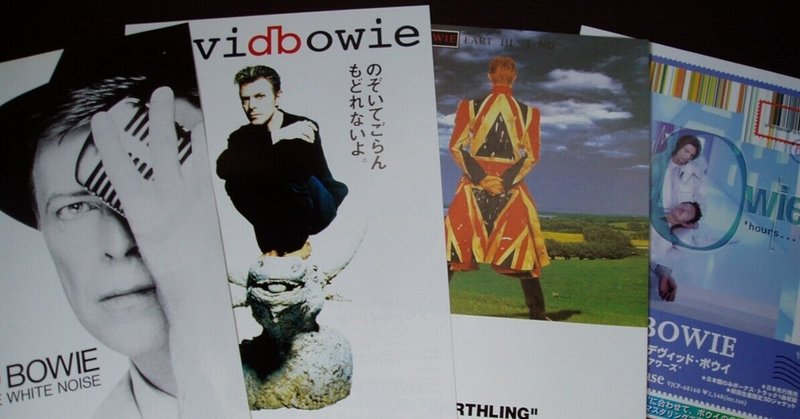

先日、ボックス・セット『ブリリアント・アドヴェンチャー 1992-2001』が日本でもリリースされたデヴィッド・ボウイ。

自分はまだ入手していないが、ティン・マシーンでの活動を経て、ソロ・アーティストとして再始動~復調していく90年代ボウイを振り返るにあたり、このボックスは格好のアイテムとなりそうだ。

この時代のアルバムはどれもリアルタイムで接しているが、当時の評価を思い返すと、ソロ復帰作『ブラック・タイ・ホワイト・ノイズ』(1993年)やベーシックなソングライティングに回帰した『アワーズ』(1999年)などは発売当初は概ね好評だったものの、ティン・マシーン期あたりから見受けられる辛らつな内容のレビューや記述も多かったように記憶している。

少なくとも日本のメディアに限って言えば、インダストリアル・サウンドやドラムン・ベースに接近した『アウトサイド』(1995年)~『アースリング』(1997年)期については、彼がこの頃立ち上げたネット事業や「ボウイ債」の発行が大きな話題になったこともあり、新しいモノ好きのオジサンがいろいろやってる…みたいな冷ややかな論調も多かったと思う。

現在は再評価の声も高い『アウトサイド』リリース時の酷評が今も忘れられない。

ボウイ本人も発言しているように、90年代は彼にとってソングライターとしての自信を回復していく時期で名曲も数多いが、個人的にはサウンド面に不満を覚えることが多かった。

もう少し具体的に言うと、時代とマッチしているようで微妙にズレているサウンド、とくにリズム・トラックの古臭さ(『ブラック・タイ~』のこの点について、当時ちゃんと指摘していた日本の音楽評論家は渡辺亨さんだけだったと記憶している)やドラム・サウンドがこの時代のボウイ作品最大の欠点だったと感じている。

このあたりは今回の最新リマスターで聴けば印象は少し変わってくるかもしれない。

ただ、明らかにボウイ(とイーノ)のヘッドワークが先行した感のある『アウトサイド』については、サウンド面でも様々なリズム・アレンジの探求が行われており、当時のツアー・バンドの勢いを活かした次作『アースリング』でのドラムン・ベースの導入もさほど唐突感はなく、ここでのリズム・サウンドの実験も野心的な試みではあった。

また、『アウトサイド』ではビル・フリゼールとの活動で知られるアメリカの前衛ジャズ・ドラマー、ジョーイ・バロンがカルロス・アロマーとともに起用(1995年初旬に行われたニューヨークでの追加録音)されていることにもう少し注目してもいいのではないかと思う。

いずれにせよ、この時期を経たからこそ、ボウイは2000年からの新たな充実期を迎えることができたのだし、何よりも90年代のリズム・サウンドの試行錯誤が結実したのが傑作『★』(2016年)だったと言えるだろう。

新世代ジャズの精鋭たちを大胆に起用した『★』は同時に、90年代の雪辱を果たした作品でもあった。

と、あれこれ書いてきたが、私はこの(当時)最先端のサウンドをまといながらも、決定打に欠ける90年代ボウイが結構好きだったりする。

ここにボウイ等身大のサウンド・センスやパーソナリティが感じられるからだ。

今日のアーティスト、デヴィッド・ボウイの絶対的な評価は彼の70年代の作品や活動に負うところが大きいのは否定できない事実だが、自分が初めて70年代ボウイの圧倒的な名作群に触れていった際、絶えず時代を先取りした音楽的変化やスタイリッシュな佇まいはもとより、常に「他者」として表現やメッセージを紡ぎ出すその独特の立ち位置ゆえ、どこか超然としたものを感じたことを覚えている。

それは今思えば、自ら創出した作中のキャラクターやリスナーとの間に周到に用いていた彼特有の「距離感」(この「距離感」こそ、ボウイの”ロック”における命綱なのである)だったということがよくわかるのだが、サウンド変遷をくり返し、どこか気負った感がある一方で、90年代のボウイは他者とのコミュニケーションを通じて、いい意味でそうした「距離感」を少しずつ取り払っていったように思えるし(イマンとの結婚や精力的なツアー活動で徐々に新しいオーディエンスを獲得したこと、ネットを介したファンとのコミュニケーションも関係しているのだろう)、その巧みな距離感を失うことなく、自然体で自身の”ロック”を鳴らせる境地にたどり着いたゼロ年代のボウイとはまた違った味わいがある。

そうした90年代のアルバムをボウイは(彼らしい謙虚な言い方で)このように位置付けている。

「自分では90年代のアルバムが僕の能力の範囲で一番いいと思っていてね。

『ブラック・タイ・ホワイト・ノイズ』以降は見かけ倒しの曲は一曲もない。どれも自信作だ。」

(UNCUT 1999年10月号インタビューより。日本語訳はロッキング・オン 2012年6月号より引用。)

ボウイにしてみれば、かつてのような架空のペルソナを演じることもなく、等身大の自分と向き合い、成熟した一人の人間/アーティストとして真摯に表現活動を行ってきたのがこの時代だったということなのだろう。

だからこそ、90年代ボウイの作品が愛おしい。

(2022年1月20日)

一部記述、表現をリライトさせていただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?