追悼 ジェフ・ベック (特別篇)

今年に入ってからというものの、音楽ファンには悲しい知らせが続いているが、

1月中旬に飛び込んできたジェフ・ベック突然の訃報には、本当に打ちのめされてしまった。

それから3ヶ月以上たった今も、そのショックを引きずっている。

奇しくもベックが死去した1月10日は、デヴィッド・ボウイ7回目の命日だった(ベックの盟友、ロッド・スチュワートの誕生日でもあるそうだ)のだが、現在公開中の映画『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』では、1973年7月3日のロンドン、ハマースミス・オデオンでのボウイのステージにベックが客演した”ジーン・ジニー”がついに登場(音源の方も昨年リリースの同サントラ盤に初収録)、映画前半の大きな見どころとなっていた。

スクリーンに映し出されるベックにボウイ、そしてミック・ロンソンの3人ともすでに他界していることが、やはり信じ難い。

その映像、数カットが反転したまま(ベックとロンソンのギター・プレイが一部レフティになっている)だったのはさすがにいただけなかったが、「でも世の中なんて明日爆発してもいい」というボウイの言葉から、ベックのギター音が炸裂するシーンはインパクトがあった。

ビートルズ ”ラヴ・ミー・ドゥ” を間に挟んで演奏されるこのナンバーで、ベックはスリリングなスライド・プレイを披露、ジギー・スターダスト最終公演に花を添えるとともに、べックの大ファンだったロンソンにとっても特別な夜となったわけだが、続けて演奏されたチャック・ベリーのカヴァー ”ラウンド・アンド・ラウンド” (こちらは現時点で未発表のまま)共々、当のベック本人がNGを出していたことから、同日ステージを撮影した映画『ジギー・スターダスト』やそのサントラ盤への収録は叶わず、長らくお蔵入りとなっていたものだ。

その理由については、ベックがこの日の衣服(ジーンズ)を気に入ってなかったからというのが定説となっていた感があるが、山崎智之さんによる2017年来日時のインタビューでベックは、映画収録を拒んだのは(ズボンではなく)泥だらけだった自分の靴が気に入らなかったからと答えており、プレイ自体もあまり気に入っていないという。

マーティン・パワーが書いたベックのバイオ本『ジェフ・ベック:孤高のギタリスト(上)』によると、この日の映像収録について、ベックは会場に到着するまで知らされておらず、(映画化に先駆けて)その時の演奏がアメリカ全土でテレビ放映されたことを知ると、自分の演奏パートを「すぐにカットしなければ訴えると脅しにかかった」というから驚きだが、ベックの立場からすれば、やはり承服しがたかったのだろう。

また同書にある、マーキー・クラブで初期ボウイのギグを観ていたというベックは、ボウイとは彼がジギーでブレイクする前から面識があったとは初めて知ったが、ふたりの共演はこのステージだけで、のちのインタビューでボウイはプレイしたいギタリストの筆頭にベックの名を挙げ、ある時期彼に特別なプロジェクトを持ちかけていたというが、その後レコーディング等は実現していないようだ。

(96年ジェフ・ベックについて)

— デヴィッド・ボウイ 名言集 (@DavidBowieBot) January 12, 2023

今でも僕は、彼のことを「最も過小評価されているギタリスト」の1人だと思っている。彼は本当に人並み外れているし、彼とは本当に一緒に仕事がしたい。

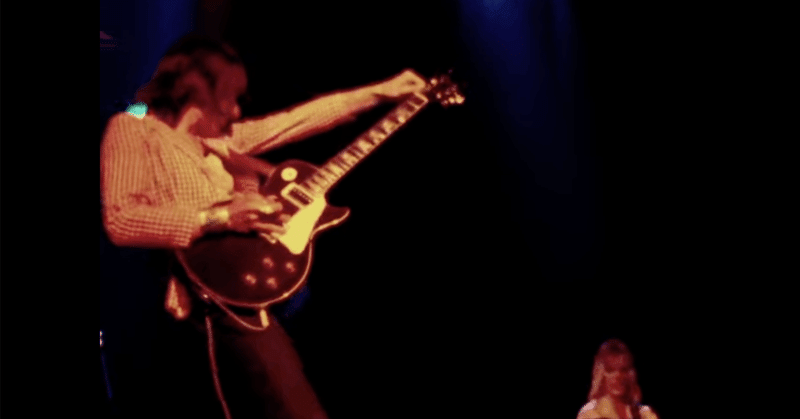

✳︎動画:73年ボウイのライヴに客演したベック。曲は『ジーン・ジニー』 pic.twitter.com/nXjpxAyLpY

同じく90年代中盤、BBCのドキュメンタリー番組でボウイは、ジギー時代の名パートナーだった「ミック・ロンソンのプレイを初めて聞いた時、”僕のジェフ・ベックを見つけた” と思った」と述懐しており(1996年 ”Dancing In The Street”)先のインタビューでも「ロンソンのプレイの持つベックっぽさに惹きつけられた」というから、70年代初期のボウイはロンソンを通じて、自作のロック・ナンバーに必要としていた究極のギター・サウンドとも言える、ベック的要素を取り入れたかったに違いない。

事実、その頃ボウイが求めていたギタリストとは、「自分がプレイしていたロックとリズム・アンド・ブルースの範疇でプレイしつつも、ただ音階をプレイする以外にギターに何ができるのかに興味を抱いている人だった」というが(これは以降もボウイが起用するギタリストの大半に当てはまる)、60年代中盤にヤードバーズのギタリストとしてシーンに登場、フィードバック奏法をはじめとする革新的なプレイでロック(エレキ)・ギターの概念を打ち破ったベックはその最たる存在であり、同時期すでにモッズ・バンドの一員としてデビューしていた10代のボウイにとっても、そのプレイが衝撃的だったことは容易に想像がつく。

そんなふたりの本格的なコラボレーションは実現しなかった(ベックとカルロス・アロマーのギターコンビとか聴いてみたかった)が、その一方、私はこれで良かったとも思っている。

ボウイとしては慎重にそのタイミングを窺っていたのだろうが、安易に実現しないからこそいいのである。

こうしたボウイの態度に、この3歳年上の非凡極まりないギタリストへの敬意が感じられると思う。

以降だと、2003年のアルバム『リアリティ』発表時のインタラクティヴ・イベント(日本では東京で行われた)で、ボウイは当時 ”デジタル3部作” にチャレンジしていたベック に最大級の賛辞を送っていたのが印象的だった。

ジェフ・ベックの最近のアルバムも本当に素晴らしかった。より色んな人が彼の音楽を聴ける様にもっと記事が出ないのは犯罪だと思うくらいだ。過去3作も最高だし、最新作「Jeff」は本当に素晴らしい。彼と同世代のギタリストで彼ほど飛び抜けて冒険したり、有意義な事をしてる人はいないよ。(03年) pic.twitter.com/KnJ44s19Ho

— デヴィッド・ボウイ 名言集 (@DavidBowieBot) January 12, 2023

また、自分の記憶が確かなら、翌2004年6月にボウイのNY公演を観に行った際、開演前にはその『JEFF』のリード・トラック、"So What"が流れていた。

そして、ふたりが最後に会ったのは2010年6月、ニューヨークのジャズ・クラブで行われたベック出演のレス・ポール追悼ライヴにボウイが観客として訪れた時だが(上掲ツイートでのツーショットはその時のもの。同ステージを収録した映像作品『ライヴ・アット・イリディウム〜レス・ポール・トリビュート』にはベック夫人やココ・シュワブとともに客席でライヴを楽しむボウイの姿が映し出されている)、ベックはその3年後 約2年半後にリリースされたボウイのシングル、”ホエア・アー・ウィ・ナウ?”を聴いて、非常に感動したという。

(ちなみに、エリック・クラプトンも同様のことを言っている。)

そこで「私は世界で起きているあらゆることを考え、すごく興奮した」というベックは、こうした自身の考えをボウイが逝去した2016年に発表の『ラウド・ヘイラー』という作品に発展させていくのだが、ここに互いの音楽性はもとより、それまであまり交わることのなかったふたりの(2001年9.11以降の世界情勢に対する危機感や不安を柱とする)「今」という時代を生きる同世代アーティストとして共通の問題意識が期せずしてシンクロしていくような感覚があり、当時のボウイにあまり時間は残されていなかったものの、この2013年あたりにコラボレーションが実現していれば、単なるビッグネーム同士の共演に終わらない、意義のある作品が生み出せていたのではないかと想像する。

そしてもうひとつ、後年のベックにはボウイのナンバーをギター・インストで「歌って」欲しかった。

映画『ジギー・スターダスト』に参加パートの収録を拒絶していたベックは、そのことに罪悪感があったというが、ボウイとは「幸い友情が壊れることなく、ずっと友達だったよ」と語っている。

両者のファンとしてはこの言葉が何よりも嬉しいし、今頃向こうで(ロンソンも交えた)夢のコラボを実現させているかも知れない。

(4月28日 一部文章を加筆しました。)

(参考文献/引用インタビュー記事)

・マーティン・パワー著、前むつみ訳 『ジェフ・ベック:孤高のギタリスト(上)』

・ショーン・イーガン編、迫田はつみ・田村亜紀訳 『デヴィッド・ボウイ インタビューズ』

・週刊朝日 2017年2月17日号 ジェフ・ベック インタビュー

https://dot.asahi.com/wa/2017020800041.html?page=1

・Rock Cellar Magazine 2016年7月8日 - Jeff Beck:The Interview

https://rockcellarmagazine.com/jeff-beck-the-interview-loud-hailer-guitar/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?