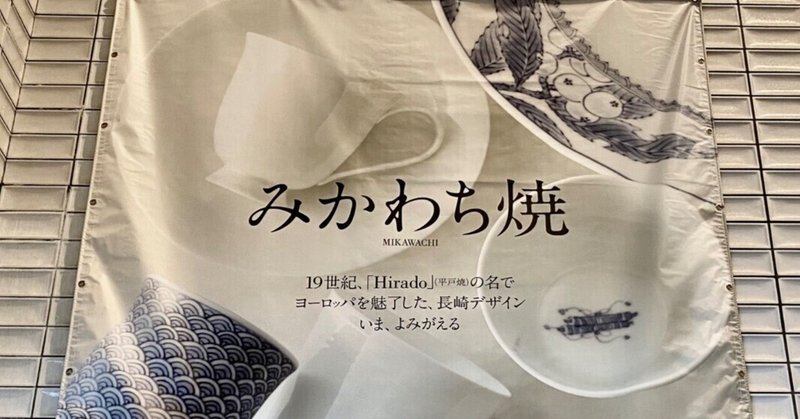

みかわち焼を学び感じる旅

三河内駅を降り、三川内のやきものの里を巡ってきた。

平戸窯悦山を後にし、北へと向かう。通り沿いにある

建物は佐世保市うつわ歴史館と三川内焼美術館。本当

は先にこちらを訪れてから、作品にふれて興味のある

窯元へ訪れるのがよさそうだが、まずはやきものの里

へ向かった旅。さて、あらためてみかわち焼を学ぼう。

少しずつ盛り上げては削る緻密な作業だ

平戸松山窯のYouTubeチャンネルで美術館の紹介も。

作陶されている方の視点での解説も興味深い。

初めて訪れた三川内焼のやきもの里。九州はうつわの

産地であふれている。博多から日帰りで訪れることの

できるうつわの風景にひかれている。そして、まずは

行って感じてみる。うつわを学び感じる旅を続けよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?