【カール・マルクスの生存戦略1パス目】「へーゲル左派(青年へーゲル派)」からの脱出

下記の投稿にて「準安定状態の発足と持続と終焉の観察」を旨とする進化論的アプローチを発想しました。

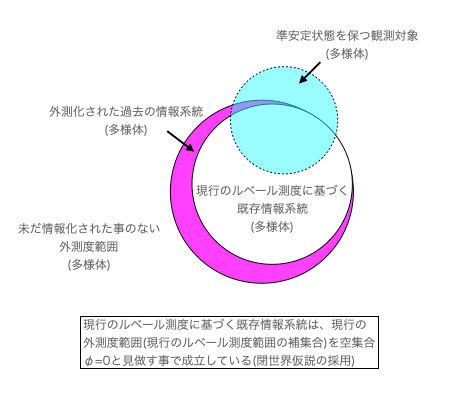

ここでいう「観察対象」とは、個体ならば細胞集合、群ならば個体集合によって準安定状態を観察される客体の単位をいう(同時に複数存在し、入れ子構造になっていたり、元の出入りがあったりする)。

ここでいう「情報」とは、例えば任意の個体が共有する「遺伝子」や人間集団の共有する「知識」などを指し、観測の都合上、それは情報化された(客観的に観察可能な特徴が抽出された)状態にあるものとする。

ここでいう「ルベール測度」とは、下記の重積分において積分される範囲を指す。その最も単純な例が「$${x_{min}}$$から$${x_{max}}$$の範囲が1で、それ以外(外測度)の範囲で0」となる連続一様分布で、それ自体独自の平均と分散を備え、最尤推定は$${x_{max}}$$となる(2種類の出目があるコインにおける「2」、6種類の出目があるコインにおける「6」)。

$$

\int_{x_{min}}^{x_{max}}\int_{y_{min}}^{y_{max}}\int_{z_{min}}^{z_{max}}…f(t)dxdydz…

$$

ここでいう「外測度」とは、観測の都合上(閉空間仮説採用の都合上)空集合φ=0に設定される「ルベール測度範囲の最外縁補集合」を指す。

そしてそれらが「構造的に多様体である」とは「部分単位でならほぼ確実にユークリッド距離評価尺度などで測れる(ただし全評価尺度が統合可能であるとは限らない)」状態を指す。

「ルベール測度内の既存情報」「参照切れや政治的都合などにより外測度化した既存情報」「いまだ情報化されてない真の意味での外測度範囲」の境界線の曖昧さから、全体の分布を「平均も分散も存在しない」コーシー分布で考えたいところだが、ここにさらに「五蠹」問題が関わってくるからややこしい。

今もし夏后氏の世(夏王朝)に、巣を組み、木と木をすり合わせて火をおこす人があったとすれば、必ず鯀・禹に笑われるであろう。殷・周の世に、川の堤を切る人があったとすれば、必ず湯王・武王に笑われるであろう。してみれば当今の世に、尭・舜・湯・武・禹の道を褒めたたえる人があるとすれば、必ず新しい聖人に笑われるであろう。されば聖人は必ずしも古えに循おうとはせず、一定不変の道に法とろうとはしない。当世のことを論じて、それの備えをする。

とりあえずこの前提で「(概ねの観察対象が参照する)既存情報」と「(概ねの観察対象が参照しない)外測化された情報」を切り分けて考えていこうという訳です。まずは実例として「ヘーゲル左派(青年へーゲル派)から「革命の世紀の活動家」を経て「資本論の提唱者」に到達する形で準安定状態の持続を果たした」カール・マルクス(Karl Marx,1818年~1883年)の生存戦略について順を追って観察していきましょう。

「生き延びられなかった敗者(外測化された既存情報)」としてのへーゲル左派(青年へーゲル派)

とりあえずChatGPTに「へーゲル左派(青年へーゲル派)とは何であったか」尋ねてみましょう。

ヘーゲル左派は19世紀初頭に始まり、ヘーゲルの哲学を受け継ぎながらも、彼の思想を進化させた一群の哲学者や思想家を指します。彼らは社会的・政治的な問題に焦点を当て、マルクス主義やフェミニズムなどの運動に影響を与えました。しかし、その後、様々な派閥や立場の変化により、ヘーゲル左派はその統一性を失いました。

正直、ChatGPTのこの分野における学習結果はあまりに限られてしまっています。

代表的なヘーゲル左派の思想家には以下のような人物がいます:

1. フェルディナント・ラッサール (Ferdinand Lassalle) - ドイツの労働運動の指導者であり、マルクス主義の先駆者の一人。

2. カール・マルクス (Karl Marx) - マルクス主義の創始者であり、ヘーゲルの理論を素材として社会科学と政治経済学を発展させました。

3. フリードリヒ・エンゲルス (Friedrich Engels) - マルクス主義の共同創始者であり、マルクスの親友であると同時に理論家でもありました。

4. アウグスト・コント (Auguste Comte) - ポジティヴィズムの提唱者であり、ヘーゲルの影響を受けつつも、彼の哲学を批判しました。

5. ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) - ヘーゲル左派の源流であり、彼の哲学が彼らの思想の基盤となりました。

ここまで徹底して正解に程遠いハルシネーションが起こったのはある意味歴史的必然。要するに自明の場合として淘汰された過去の進化主体の系統の情報は、生き延びて現存する進化主体の情報より相対的に雑に扱われ、まともに伝えられる事がないのです。この摂理自体は人工知能の将来の課題というより「信用ならない語り手としての人類の本質」なので、人類としてどうそれに向かい合うか見定めるしか手がありません。「いかなる観測主体からも参照されない既存情報は事実上外測化されてしうまう」という事ですね。

「ディアドッコイ戦争」からの脱却

実際のヘーゲル左派は以下の経緯で発足し、持続し、そして終焉を迎えたのです。

カント(Immanuel Kant,1724年~1804年)とフィヒテ((Johann Gottlieb Fichte ドイツ語: [ˈjoːhan ˈɡɔtliːp ˈfɪçtə]、1762年~1814年)の死後、19世紀前半のドイツでは次第に、その力強い論理性によって基礎付けられているヘーゲルの哲学が哲学研究において支配的であった。 特にヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770年~1831年)存命中(特にベルリン大学時)にはヘーゲルの哲学に惹かれ、彼の弟子になろうと思った人間が多かった。 さらにはプロイセン政府からの支持が得られた事もあり、ヘーゲル哲学の流れを汲むものが急速に拡大していった。 大学の哲学の教壇の場は、必ずヘーゲル学徒でなくてはならないほどであった。 また、1827年から発刊の機関誌『学的批判年報』(Jahrbücher für wissenschaftliche kritik、ベルリンの科学評論協会の発行なので、場合によっては『科学評論雑誌』という訳語も与えられる、別名はベルリン年誌(Berliner Jahrbücher)という)の存在はヘーゲル学派の興隆を促がすものであった。 ヘーゲルが1831年に急逝した後も、すぐには状況は変わらなかった。

それ以前から一応は学派内で食い違いや齟齬自体が存在していたが、ヘーゲル学派の神学者ダーフィト・シュトラウス(David Friedrich Strauß, 1808年~1874年)が自身のヘーゲル研究を基に、1835年に「イエスの生涯」を著したことにより直接的な分裂が始まった。

シュトラウスはこの著作の聖書解釈の中で、福音書の中の歴史の史実性を否定し、すべて神話であったとする見解を示し、また、キリスト(神人としての)の到来は、イエスという個人によってではなく、人類全体によって実現されるという見解も示した。

この著作は、ヘーゲル学派の内部からのみならず、当時の神学界からも批判を受け、シュトラウスも答弁を余儀なくされた。 その答弁の中で、福音書の中の全歴史を史実して受け入れるべきであるとしたのが右派、部分的には受け入れられるとしたのが中央派、まったく受け入れるべきではないとしたのが左派 と、シュトラウスがヘーゲル学派の区分を示した(当初シュトラウス自身は、左派は自分だけしかいないとしたが、これは極論であろう)。

また、当時右派に比べて、青年の学者が多かった事から青年ヘーゲル派とも呼ばれるようになった。

1832年には補助教師として大学の教壇に立つことができ、哲学教師として成功を収めた。そして27歳にして、センセーションを起こした大著『イエスの生涯』を著す。その後、この著に対する批判を応えるためにいくつかの答弁書を出し、神学者たちの不満を一応は抑えた。

2年後『キリスト教の教説』を記した後、20年間神学の論壇からは離れる。生涯において『イエスの生涯』に対する批判のため、大学の教職に就くことはできず、著述家として過ごすに留まった。

この様な経緯から「青年ヘーゲル派結成の発端」ダーフィト・シュトラウスには活動主体としての準安定状態が観測出来ません。

やがて分裂・対立となり、さらに青年ヘーゲル派は自身らの手により、ヘーゲルの哲学原理を批判的に発展させ、やがて唯物論的な実践的な立場となり、国家批判への道を進み始めた。 やがて、新しく君臨したヘーゲル哲学に好意をもっていないフリードリヒ・ヴィルヘルム4世と溝が深まったことも相まって、青年ヘーゲル派とプロイセン政府との対立も起こった。 1838年には、青年ヘーゲル派独自の機関紙『ハレ年報』を創刊、さらに政治的主張として『ライン新聞』を1842年に創刊するが、政府により共に1843年に発禁される。 また、急進的な考えに好意を持たない旧勢力はヘーゲル左派の学者の大学からの追放を実施し、さらには老年のシェリングをベルリンへ招き青年ヘーゲル派に対抗した。 この頃から、政治的・歴史的には袂を分かち、社会主義、立憲君主主義、無政府主義などに分かれ、統一を失い、事実上消滅。 『学的批判年報』も1846年に政府によって廃刊された。

青年ヘーゲル派メンバーとしてフランスへの事実上の亡命を余儀なくされ、パリでマルクスの文学上の師匠となったハインリヒ・ハイネ(Christian Johann Heinrich Heine, 1797年~1856年)は、ドイツ人著述家のディスクールが揃って難解で韜晦な理由について①わかりやすい言葉で政治批判をすると、たちまち逮捕されてしまうから。②権威主義の蔓延るドイツでパトロンや弟子を集めるにはその方が有利だから、と身も蓋もない要約をフランス人に伝えています。

藤澤正明「ハイネとフランス」

すでに学生時代より50以上の雑誌に寄稿を行なっていたハイネは大学終了後、職業作家、ジャーナリストとしての活動をはじめた。1826年よりハンブルクのカンペ書店から『旅の絵』の刊行を開始し、1827年には没年まで13版を重ねた代表詩集『歌の本』を同書店より刊行している。

1827年にミュンヘンに移るが、この旅上、カッセルでグリム兄弟と、フランクフルトでルートヴィヒ・ベルネと知己を得ている。ミュンヘンではコッタ出版の『新一般政治年鑑』編集者となり、またハイネの多くの詩に曲をつけることになるロベルト・シューマンと親交を結んだ。その後、1829年にベルリンへ転居する。その間にイギリス、オランダ(1827年)、イタリア(1829年)、ヘルゴラント島(1830年)を旅行し、それらの体験は『旅の絵』や『イギリス断章』などの作品に結実する。

1830年よりサン=シモン主義に親しむようになるが、著作中の政治批判や社会批判により、次第にドイツ当局から監視の目を向けられることになった。ハイネはフランス移住を決意し、1831年5月に終生までの住処となるパリに移った。

ハイネはフランス時代に多くの著名な芸術家、文学者やサン=シモニストと交流を持っており、その中には作曲家エクトル・ベルリオーズ、フレデリック・ショパン、フランツ・リスト、ジョアキーノ・ロッシーニ、フェリックス・メンデルスゾーン、リヒャルト・ワーグナー、作家オノレ・ド・バルザック、ヴィクトル・ユーゴー、ジョルジュ・サンド、アレクサンドル・デュマらが含まれる。

1832年、ゲーテの死を受けて「文学の決算書」として『ドイツ近代文学の歴史のために』を執筆した。このころより青年ドイツ派の作家ハインリヒ・ラウベと交流を持つようになるが、1835年にドイツ連邦議会により青年ドイツ派の出版が禁止され、ハイネは彼らの筆頭に上げられてしまう。1839年、ルートヴィヒ・ベルネの死をうけて『ベルネ覚書』に取り組む。1841年、クレッサンス・ユージェニー・ミラー(愛称マチルド)と結婚する。

1843年、パリで25歳のカール・マルクスと親交を結び、1845年のマルクスの出国まで頻繁に会う。マルクスはハイネの『ドイツ冬物語』(13年ぶりのドイツ旅行を題材にしたもの)の出版の手助けをするなど援助に努め、ハイネもマルクスに多くの詩を読み聞かせて意見を求めた。1844年、シレジアの窮乏した織物工が起こした蜂起を題材にした時事詩「貧しき職工たち」(のち「シレジアの職工」)を『フォーアベルツ』誌に発表、社会主義者の機関紙でフリードリヒ・エンゲルスの激賞を受ける。同年『新詩集』を刊行する。独仏間の橋たらんとして執筆してきたハイネは、1840年代のフランス・ナショナリズムのライン左岸に対する領土要求に反対する一方、アルザス・ロレーヌ地方の帰属については、「その地の住民が自由と平等の理念によってフランスに結びついていることへの配慮をドイツの読者に要請した」。

要するにカントやヘーゲルの文章が難解なのは、江戸時代日本の家制度が流派ごとに代々秘伝を伝授して身分安堵や弟子集めに有効活用していたのと同じく「生存戦略」の一環だったという話に…

以下の投稿で述べた「数聖ガウスの沈黙」もまた、こうした「権威主義の蔓延るドイツにおける悪習(誰かの考えを否定する事が、その人の生活基盤への攻撃と見做され、不毛な防衛戦を引き起こしてしまう)」と密接な関係があったと目されている。実際、ガウスが発表を見送った数理研究の多くはそうした領域の話題だったのである。

そして、まさにこうした「ヘーゲル左派(青年ヘーゲル派)=混沌に満ちたドイツ権威主義の坩堝」からの脱却こそが青年マルクスにとっては最初の「生存戦略」となったという次第。

哲学思想から離れるが、なぜ哲学者が政治的な色合いを強めていったかといえば、それは当時のドイツの知識人階層の風潮が、封建制社会を認めるヘーゲル哲学、そしてヘーゲル哲学から出発した思弁的唯物論(青年ヘーゲル派)を元にした理論を求めなくなり、さらに実践的で革命的な理論を求めていったからであろう(しかし、この急進的な考えも、保守勢力の改革策の導入により、結局は失敗した)。このことは、ドイツ=後進国(当時、フランスやイギリスがヨーロッパの主導的な立場であった)という観念が普及し、何とかしてこれを打破したいと考えていたからに他ならない。それを追求するには、「観念」ではなく「現実」という性質のものでなくてはならなかった。

そう、確かにヘーゲル左派(青年ヘーゲル派)の多くも、現在自分達が「歴史の掃き溜め送りにされる=いかなる観測主体からも参照されない既存情報は事実上外測化されてしうまう」危機に直面している事自体には気づいていたかもしれない。しかしただマルクスだけが、それが「最尤推定の拡張の必要性の高まり=それまで2種類の出目しか確認されてこなかったコインの「3以上」、それまで6種類の出目しか確認されてこなかったサイコロの「7以上」を探す旅の始まり」であったと看過したした訳である。

それではマルクス自身の手になる「ヘーゲル左派の総括」に目を向けてみましょう。以下は「ドイツ・イデオロギー(Die deutsche Ideologie, 1845年~1846年)」より。実際に全文が刊行されたのはマルクスもエンゲルスも没した後でした。

ドイツのイデオローグ達の告知するところによれば、ドイツは近年比類のない変革を成し遂げた。シュトラウスに始まるヘーゲル体系の腐敗過程は、世界発酵にまで進展しており、過去の権威はことごとくそれに引き摺り込まれてしまっている。全般的な混沌の中でいくつもの強国がいくつもの強国が形成されては、やがて没落する事になった。束の間の英雄達が会頭しては、より勇敢で力のある競争者達によって再び闇に放逐されてきた。それは一つの革命であった。これに比べればフランス革命は児戯である。それはディアドッコイたちの戦争さえ小さく見える様な世界戦争であった。未曾有の慌ただしさで、諸々の原理が互いに押し除けあい、諸々の思想的英雄がひしめき合い、1842年-1845年の三年間の間に、ドイツではかつての三世紀を上回る掃討が行われた。

まさかの時にディアドッコイ。問答無用でディアドッコイ。

もちろん、ここにディアドッコイ(後継者)戦争((紀元前323年~紀元前281年))が登場するのは偶然ではありません。

この部分は①当時のドイツには、歴史的に曲がりなりにも中央集権的絶対王政体制を樹立したフランスに対して江戸幕藩体制の如き連合王国状態に留まる後進性への劣等感が鬱積しており、②その反動でギリシャ統一を果たしたアレキサンダー大王とプロイセンの英雄王フリードリッヒ大王を同一視しようとする伝統が存在し、③こうした流れを踏まえてプロイセンの歴史家ドロイゼンが「ヘレニズム時代」なる時代区分を提唱し、それが世界中に広まった、なる時代背景を踏まえないと読み解けないし、ましてや「フランス革命もディアドッコイ戦争も一緒くたに党争の類として見下す」独特のニュアンスを掴み損ねてしまうのですね。そう、背後で蠢いてるのはドイツ人のフランス人に対する根深いルサンチマン…

そう、東アジア文明圏の人間が宿命的に漢文からの引用を、英国人やフランス人が宿命的にラテン語文献からの引用を好む様に、ドイツ人は宿命的にギリシャ古典からの引用を好むものなのです。その特徴自体は冒頭の図で掲げた「(概ねの観察対象が参照する)既存情報」の実例そのものという次第。

中国産ゲーム、最近すごく増えてきて見た目じゃ国産ゲームと区別つかなくなってきてるけど、セリフの中で急にキャラが詩を吟じだすのですぐわかる

— 花屋敷の亡霊 (@osukumaaniki) May 7, 2024

そこに教養というか味があるから好きマン

— 新生活杭 (@kui_2018) May 7, 2024

自分も嫌いじゃないけど、西洋風のキャラも漢詩的表現で喋ったりするのでたまに脳がバグりますねぇ

— 花屋敷の亡霊 (@osukumaaniki) May 7, 2024

しかもマルクスはそこからさらに一歩を踏み出します。汽水域(河口部や干潟部の様な海と陸の境界線)に逃げ込んだ魚類の先祖から、さらに陸の奥地に踏み込んだ両生類の系統が分岐した様に…まさしく「それまで2種類の出目しか確認されてこなかったコインの「3以上」、それまで6種類の出目しか確認されてこなかったサイコロの「7以上」を探す旅」の到達点、冒頭の図で掲げた「未だかつて情報化された事のない外測度範囲における情報化」の実例という訳です。

かの大評判の「人間と自然の統一」なるものは商業の場面で昔から厳存しており、産業の発展の高低に応じて時代ごとに別様な在り方で厳存してきたということ、同じくまた人間と自然との「闘争」も人間の生産性が相応の土台の上で「十分に」発展を遂げるまでは厳存し続ける遠いうこと、これの洞見である。工業と商業、生活用品の生産と交換は、それ自体が分配や社会的諸階級の編成を条件付けるが、逆にまたその営まれ方においては、分配や諸階級の編成によって条件付けられている。という次第でフォイエルバッハは例えば今日のマンチェスターでは工場と機械しか見ないが、もし100年前だったらそこで糸車と織機しか見ることが出来なかっただろうし、ローマ平原ではアウグストゥスの時代にはローマの資本家達と別荘しか、今日では放牧地と沼沢地しか見かけないという事になる。フォイエルバッハはとりわけ自然科学の直感について語り、物理学者や化学者の目にしか開示されない秘事に言及している。だが工業や商業がなかったら、一体どこに自然科学があり得よう?

ここで思い出すべきは「魚は最初から泳ぐのが得意だった訳ではない。デボン期の大量絶滅によって当時天敵だった甲殻類が勢いを失うまで海底にへばりついて隠れながら生きるしかなかった」なるエピソード。実はかかる「ドイツ・イデオローグ」において初めて登場したビジョン、後世のマルクス研究家から「牧歌的にも程がある」と散々叩かれまくってきたのですが「そもそも陸地自体を視野に捉える事がなかった残余」は、さらに悲惨な末路を迎えています。そう、彼らについては「天敵が減少した海に戻った魚類」と異なり「帰れる海」が開かれる事はなかったのです。その結果として「いかなる観測主体からも参照されない既存情報は事実上外測化されてしうまう」摂理の犠牲となり、ChatGPTに尋ねてもハルシネーションが起こるばかりで(学習不足アラート)。その存在すら思い出してもらえない展開に…

「歴史の掃き溜め」送りにされた「へーゲル左派(青年へーゲル派)時代の論客達」のその後

それでは、一体どういうへーゲル左派(青年へーゲル派)時代の論客達が「歴史の掃き溜め」送りとされてしまったのでしょうか。具体的に眺めていきましょう。

フォイエルバッハ(Ludwig Andreas Feuerbach, 1804年~1872年)

現在のバイエルン州ランツフートに生まれる。1823年にハイデルベルク大学、翌年にはベルリン大学にて神学を学ぶ。ベルリン大学でヘーゲルの講義を聴き、影響を受ける。その後も哲学の研究に勤しむとともに、エアランゲン大学にて生理学をはじめとする自然科学にも親しむ。1828年にはエアランゲン大学にて「統一的・普遍的・無限的理性について」で博士号を取得、翌年より同大学で私講師を勤める。

しかし、1830年に匿名で出版した『死および不死についての考察』が、伝統的なキリスト教の批判をした部分が問題となり、これが原因で失職。以後は著述家として生計を立てる。1837年に陶磁器工場を経営する女性と結婚。工場経営にも生活の糧を求めた。

1839年には青年ヘーゲル派の機関誌『ハレ年報』において、『ヘーゲル哲学批判のために』を発表。1841年には主著『キリスト教の本質』を刊行。たちまち、青年ヘーゲル派の人をはじめ、多くの若年の学者に歓迎される一方で、保守的な学者や神学者から激しい非難を受けた。

1843年には、『哲学改革のための暫定的テーゼ』『将来の哲学の根本命題』を刊行。人間主義的唯物論の代表的な存在になる。

1860年に妻の経営する工場が破綻、経済事情が一気に悪化する。その後1866年には『唯心論と唯物論』を発表するが、以後は病床に就き、貧困のうちにニュルンベルク近郊のレッヒェンベルク (Rechenberg)で死去した。

マックス・シュティルナー(Max Stirner, 1806年~1856年)

いくつかの大学に断続的に在籍して教員資格を手にし、1839年から高等学校の語学と歴史の教職を手にし主著『唯一者とその所有』を書き上げる。生涯ベルリンで過ごした、同時にこのころから「フライエン("Die Freien"「自由人」の意)」と呼ばれていた青年ヘーゲル派(ヘーゲル左派)の人物を中心に、軍人・芸術家・学生などの人物らと酒場で交わり、自由や政治について語り合った。このグループは時として酒乱が高じた振る舞いもした。このグループらと交わり、ブルーノ・バウアーらと共に中心的な人物となる。このグループとの交流により、やがて無政府主義的な考え方が生じたといえる。他にマルクスが主宰する「ライン新聞」に「芸術と国家」「愛の国家についての試論」などを発表。ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハやバウアーからも一目を置かれる存在(あるいは後には論敵に)となる。シュティルナーの自由人ぶりが高じ、無神論的な奇抜な自身の結婚式を行い、夫婦で始めた商売が失敗して離縁され、それが機縁で1845年に教職を辞す羽目ともなる。

以降は翻訳などで生計を立てようとしたが、貧困に苦しみ、孤独のうちに死去した(餓死したとされている)。遺体は引き取り手がなかったため、かつての盟友ブルーノ・バウアーが引き取り、バウアーによって葬られた。主著『唯一者とその所有』は、マルクスとエンゲルスの共著『ドイツ・イデオロギー』が多くのページを割いて批判の試みをしていることからも分かるように、シュティルナーの歩んだ孤独な生涯に反して、その思想は当時の思想家たちに多くの議論を巻き起こしたといえる。

ブルーノ・バウアー(Bruno Bauer 1809年~1882年)

弱冠20歳にしてカントの美学論に関する論文を執筆しヘーゲルに絶賛される。ヘーゲル死後の1834年には学位取得と同時に、神学部で講師として教壇に立ったが、この頃は「忠実なヘーゲル学徒(つまり老ヘーゲル派)」として、ヘーゲル哲学について講じたり、マールハイネッケらとともにヘーゲルの宗教哲学の編纂に従事したりしていた。1839年にはボン大学へ移籍して私講師として講義。

1841年、著作『無神論者・反キリスト教徒ヘーゲルに対する最後の審判ラッパ』で神への信仰は普遍的自己意識の獲得を阻害するとして批判し、また神聖同盟下のドイツにおける教会と国家の結合を批判。プロイセン王国政府の検閲によって1842年春にボン大学講師職を剥奪される。

無神論的立場を表明したバウアーは、ベルリンのヘーゲル左派らで構成されたグループ「フライエン」の代表的な人物となり、フォイエルバッハやシュティルナーなどと当時の国家・政治・宗教について語り合った。

同1842年には「共観福音史家とヨハネの福音史批判」を発表。この頃からヘーゲル右派から決別、ヘーゲル左派へと立場を変える。この書の内容は、同じヘーゲル左派ダーウィト・シュトラウス「イエスの生涯」(1835年)の福音書を「神話」であるとする立場をさらに進め、キリスト教の福音書の内容を共観福音史家(つまりマタイ・マルコ・ルカ)による自己意識(あるいはヘーゲルでいう「主体的精神」)による「創作」であるとした。つまり、バウアーはシュトラウスの立場より、キリスト教をさらに人間主体の産物であると主張した。

1843年の『暴かれたキリスト教』では、神への拝跪による思考喪失を批判して、キリスト教からの人間の解放を主張し、発禁処分となった。同年、社会主義者で無神論者のヴィルヘルム・マルが『暴かれたキリスト教』の縮約版を刊行。このマルは後年反ユダヤ主義を意味する「反セム主義(Antisemitismus)」を造語した人物である。

ローマ教会を批判してドイツ・カトリック運動を起こしたシレジアの司祭ヨハネス・ロンゲ(Johannes Ronge)をドイツ市民は理性を救う者として歓迎したが、バウアーは理性は自由な聖書解釈を行うとしてドイツ・カトリック運動を批判した。またプロテスタントの自由ゲマインデ運動についても、領邦教会制度を批判せずに「愛と真理」といった空言を繰り返すだけで、ドイツ・カトリック運動と同じく聖書の自由研究を許していないと批判。1850年代にも福音書や使徒行伝、パウロ書簡などを批判する本を出版した。

『暴かれたキリスト教』を発表した同年1843年の『ユダヤ人問題』ではユダヤ人への圧迫の原因はユダヤ教の偏狭な民族精神にあり、律法の命じる愚かしい儀礼がユダヤ人を歴史の運動の外におき、他の諸民族から切り離したとして、ユダヤ教徒が「空想上の民族性」にしがみつこうとする限り、ユダヤ教徒の解放はありえないし、それはキリスト教が自分の特権を保持しようとする限り解放されないのと同じだと批判した。

またユダヤ人は市民社会の隙間に巣くい、不安定要素から暴利をむさぼり、普遍的人権を受け入れないし、ユダヤ人は金融でも政治でも一大権力をほしいままにしているとした。バウアーはすべての人間が宗教から解放されなけれならないのに、ユダヤ人だけを解放の対象とみなすことに反意を表明して、ユダヤ人解放論に反論したのである。バルニコルは、バウアーの『ユダヤ人問題』は19世紀の最も知的で鋭い反ユダヤ主義の著作であると評している。また1843年から1844年にかけてバウアーは傍観者である「大衆」に対して、怠惰で自己満足であり「精神の敵」であると批判した。

まぁ当時のドイツ人思想家の「(権力と権威には絶対服従する一方で、自らの関心を小市民的生活の維持に集中させる)ビーダーマイヤー蔑視」ときたら、それはそれは深刻極まる内容だったのです。

あっけないほど簡単に明治維新を成功させ四民平等と近代的郡県制への移行を達成してしまった日本人の観点からすれば、ドイツ近代化過程における最大の痛恨はどうみても「軍人と官僚の供給階層としてのユンカー(江戸幕藩体制下における士族階層)を廃絶出来なかった事」にあるとしか思えない(逆にフランスや大日本帝国では没落した下級貴族や士族やが大衆に合流して国民国家としての質を高めた)。一方近代ドイツにおいてはこの瑕疵への直接言及すら許されず、ただひたすら「愚かな大衆」をサンドバックにし続けるしかなかったという末期症状が…

近代ドイツに「ユダヤ人を資本主義的腐敗と同一視して蔑視する中世以来の伝統」が残存してしまったのもやはり同様に近代化不徹底の産物で、フランスにおいては第二帝政時代(1852年~1870年)に「場上のサン=シモン」皇帝ナポレオン3世が外国からマラーノ(ポルトガル/ブラジル系ユダヤ人)やユグノー(フランスから追放されたプロテスタント)の資本家を次々と誘致して国内の(それまで王侯貴族や教会への信用貸しに徹してきたフランス系ロスチャイルド家の様な)伝統的宮廷銀行家に「近代的産業融資家に生まれ変われないなら死ね」といわんばかりの圧が掛けられたし、大日本帝国に至っては藩債処分(1872年~1875年)と秩禄処分(1876年)によって江戸幕藩体制下においてあれほど経済的繁栄を謳歌してきた札差を魔法の様に「経済的ホロコースト」に掛けて完全に消し去ってしまったのである。

なお、アメリカにおける対ユダヤ人感情はさらに複雑怪奇で、「ただのユダヤ人」に対する偏見が欧州に比べ限定的な一方、その「ただのユダヤ人」すら「(自らの一族の繁栄しか考えない)ユダヤ人富豪層」については不信感を抱いているという二重構造が存在する(「アメリカでは先頭を切ってイスラエル国旗を振り翳すのも、先頭を切ってネットにイスラエル国旗を焼く動画をアップするのもユダヤ人」というアレ)。この辺りの心境を理解してないと、どうして「ただのユダヤ人」マーク・ザッカーバーグが「(ニューヨークを牛耳る)ユダヤ人財閥(マラーノ)」を代表するエドゥアルド・サベリンからの独立を果たして西海岸に渡ってくるFacebookの社史がどうしてあれほど全米から拍手喝采されたか分からなくなってしまう。

ブルーノ・バウアーがモーゼス・ヘス((Moses Hess, 1812年~1875年)らの社会主義について「凡庸な宗教」「社会主義者はすでにある労働者組織に追随しているだけ」と批判した背景には、こういう背景もあった様です。

シュティルナーはヘーゲルのいう絶対精神を自我の所有するものと捉え、唯一者としての自我の哲学を展開した。それに対してバウアーは、ヘーゲルのいう絶対精神は「普遍的自己意識」であるとして、その獲得を主張したが、キリスト教がその障害になると捉え、国家と宗教の分離(政教分離)を主張した。

1848年にドイツ三月革命が起きたとき、バウアーは、この普遍的自己意識の実体化にこだわり、中途半端な普遍的自己意識のままで反体制運動に参加している人間を「大衆」と呼び、これを痛烈に批判した。

革命の翌年の1849年に発表した『ドイツ市民革命論』では、ドイツ3月革命について市民階級が国王と妥協して労働者を締め出したし、フランクフルト国民議会も旧体制の連邦議会を再生したものにすぎないと批判し、「ドイツ市民」を思考喪失者として批判した。また1848年ドイツ革命ではフランクフルト国民議会副議長リーサー、治安委員会議長フェッシュホーフ、ジーモン議員、ヤコービ議員などユダヤ人政治家が活躍したが、バウアーによれば、フェッシュホーフは皇帝位に代わって立ち、キリスト教を冗談とみなし、ウィーンをタルムードの占領権によって所有し、ジーモンを革命代表者とする顕彰運動のドイツ民族は代表者を生み出せず、歴史の目印をドイツ人はユダヤ人に借りなければならないという主張は厚かましいと批判している。さらには「革命は新しいものはなにも生み出さない。少なくとも、その怒りの爆発の瞬間には。それは、古い血の沸騰、歴史の下層の堆積物の露出、新しい時代のなかへの古代の闖入にすぎない」と革命思想を批判し、ユダヤ人が革命に期待しているのは自分の古代、自分自身だけであるとした。

これ以降反ユダヤ主義思想を鮮明とし、ユダヤ的なあり方(Judentum)は単に宗教的教会だけでなく、人種的性質でもあるとし、ユダヤ人は扁平足で下半身はニグロ同様弱いのでしっかり立てず、分厚い皮膚と炎症性の血液からユダヤ人は「白いニグロ」といえるが、黒人の頑強さにも欠けており、「われわれは、ドイツの労苦とドイツの血でもって築かれているドイツ国家のなかのドイツ人にすぎない。そして、われわれはドイツ国家の名前を、世界の最も不良化した者たちの更生施設として貸すつもりは絶対にない」と主張。バウアーによれば、ユダヤ的なあり方(Judentum)とは「現代の世界威力」「キリスト教世界の均一化」「一党派の手中にある議会の決定」を指し、キリスト教徒の政治家がその代表とされた。

この頃までにヘーゲル左派は事実上消滅し、バウアーは政治的・歴史的著作活動を活発にする。ヘルマン・ヴァーグナーの「国家・社会辞典」の編纂に協力、「ロシアとゲルマン」(1853年)、「ロシアとイギリス」(1854年)などを執筆。1853年の『ロシアとゲルマン』でバウアーは、1848年革命以後、フランスは立憲主義から帝政主義へ変化し、帝政ロシアと対立し、ドイツは統一に失敗して分立しており、ヨーロッパは分裂と対立の時代となったとし、また、イギリスのユダヤ人首相ディズレーリ、フランスのユダヤ人銀行家フルドなどヨーロッパはユダヤ人に支配されており、ヨーロッパ諸民族の精神的宇宙は奈落に沈没したと論じた。

1863年の『異郷のユダヤ』ではユダヤ人によるドイツの支配は「人道主義的に軟化した瞬間に我々がユダヤ教徒を同等なものとして取り扱った」ことにあり、キリスト教徒にその責任があるとした。「我々がユダヤ人に対して自らを防衛しなければならないことの責任は、我々のみに、とりわけ我々ドイツ人にある。ユダヤ人が一時的に手に入れた勝利は、彼らが闘い取ったものではなく、我々が彼らにプレゼントしたものなのだ。彼らではなく、我々こそが現代にそのユダヤ的性格を刻印したのだ」と述べ、しかし「我々の責任であるがゆえに、我々はまだ負けてはいない」と述べた。

『キリストと皇帝たち』(1877年)では、キリスト教はローマ帝政期のストア哲学の精神からユダヤ教を骨格として誕生したものとし、現代を紀元後1-2世紀のローマ帝政期にユダヤ人の寵臣がアウグストゥス、ティベリウス、カリグラ皇帝を取り巻き、ユダヤ教が勝利を誇っていた時代と重ね合わせた。

晩年には、「ビスマルク時代に関する手引き」などを著し、ヨーロッパ世界の崩壊という認識を示した。『ディズレーリのロマン主義的帝国主義とビスマルクの社会主義的帝国主義』などでビスマルクやディズレーリを論じ、反ユダヤ雑誌の創刊にも関わった。

近代ドイツ思想の水脈バウアーは、初期マルクスの思想的先行者であると同時に、ヘーゲル左派ではもっとも近い立場にあり、後に孤独死したシュティルナーの遺骸を引き取り埋葬しており、また、世間から無視された孤独な頃のニーチェへの数少ない注目者でもあった。つまり、マルクス、シュティルナー、ニーチェという近代ドイツの思想の交差の深源の消息を示している。

こうして「ドイツそのもの」を見捨て、コスモポリタン(Cosmopolitan=世界市民。これまたヘレニズム概念登場の副産物)を気取る様になったカール・マルクスと「ドイツ国民」を救う為に「大衆」と「ユダヤ人」をスケープ・ゴートに仕立て上げ様としたブルーノ・バウアーの対比が鮮やかに…しかしながら、もどかしい事に「準安定状態の発足と持続と終焉の観察」を扱うこのシリーズの「進化論」の観察範囲では「生存戦略」としてどちらが正しかったかについて迂闊な判断を許されません。これまた冒頭で掲げた図における「多様体」概念援用の実例という…

アーノルド・ルーゲ(Arnold Ruge,1802年~1880年)

1802年9月13日にリューゲン島のベルゲンで生まれる。1821年に19歳でアビトゥーアを修了し、同年、ハレ大学で哲学を学び始める。翌年、同専攻でイエナ大学に、その後ハイデルベルク大学に移る。

1821年にハレ大学のブルシェンシャフトのメンバーになる。1822年にはイエナ大学ブルシェンシャフトの、1823年にはハイデルベルク大学ブルシェンシャフトのメンバーとなり学生の秘密結社で指導的役割を果たす。

1824年春には「禁止された秘密結社のメンバー」として逮捕され、有罪判決が下される。

「ヨーロッパで最も危険な男」と称されたフランスの無政府主義者オーギュスト・ブランキ(Louis Auguste Blanqui, 1805年~1881年)もそうですが「革命の世紀」初期の革命家はこの様に中世まで遡る秘密結社活動に連なる人脈網で結ばれていたりします。

そう、皮肉にもNSDAP(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei=国民社会主義ドイツ労働者党)の前身といわれるゲルマン騎士団(Germanenorden)やトゥーレ協会 (Thule-Gesellschaft)と同源…これも一応は冒頭の図で掲げた「(概ねの観察対象が参照する)既存情報」の実例の一つといえましょう。

ケーペニックで一年間未決勾留された後、ヴロツワフ上級地方裁判所からコウォブジェクの要塞での15年間の禁固刑を言い渡され、1830年の春に国王に恩赦されるまで監獄に入る。監獄の中で、彼はソポクレスの『コロノスのオイディプス』や、トゥキディデスの『戦史』からペリクレスの演説を翻訳する。

1830年に釈放された後にハレのギムナジウムに職を手に入れるが自分の地位に不満を持つ。辞職後、彼はハレ大学に再入学。『プラトン美学』で大学教授資格を得る。ルーゲの記事に感銘を受けたエヒターマイアーが、ルーゲに新たな雑誌を出す企画を持ちかけ、二人は1838年1月に『ドイツの学問と芸術のためのハレ年誌』(1838-1843)を発行し始めた。『ハレ年誌』はかなり早くから青年ヘーゲル学派の最重要機関紙になる。寄稿者には、ルートヴィヒ・フォイエルバッハ、フリードリヒ・シュトラウス、ヘルマン・フランク、グリム兄弟等がいる。

そう、「革命の世紀の活動家」の中には活動の継続が不可能になって以降、文学の世界などに転戦して後世に名を残す「生存戦略」を選んだ者も少なからずいて、上掲のヘンリッヒ・ハイネやグリム兄弟(兄Jacob Ludwig Karl Grimm,1785年~1863年,弟Ludwig Emil Grimm,1790年~1863年)はこのグループに属しています。「準安定状態の発足と持続と終焉の観察」を扱うこのシリーズの「進化論」の観察範囲では、やはり「生存戦略」としてどちらが正しかったか迂闊な判断を許されません(そういえばマルクスもエンゲルスも若い頃は詩人になりたがっていた)。これも冒頭で掲げた図における「多様体」概念の実例という…

1841年夏に編集所をハレからドレスデンに移し、雑誌名を『学問と芸術のためのドイツ年誌』に変更する。1844年にルーゲは、マルクスと『独仏年誌』を出版するもその後決別。1844年夏、シュレージエンで織工の蜂起が起きる。マルクスもハイネもこれを新時代の前兆と捉えたが、ルーゲはこれを単なる局所的な革命ととらえたため、マルクスから厳しく批判される。

かかる「マルクスとルーゲの決別」のくだりは以下の投稿で扱いました。

的場昭弘「青年マルクスの「革命」観」

マルクスは,アーノルト・ルーゲからフランスで『独仏年誌』なる雑誌を発行する打診を受 ける。ルーゲ宛書簡はそのやりとりである。やがてこれはその『独仏年誌』に掲載される。二人 の意見はまったく違っている。しかし,マルクスの勢いに圧倒されるルーゲが,その意見に折れる形になるが,実際にはルーゲは折れたわけではない。マルクスの危なさを知ったルーゲは距離 を置くのである。

これもどちらが正しいか容易には判断がつかない「多様体」的事案といえましょう。従って彼の活動家生命の終焉もマルクスの足跡と全く無相関な系統で発生する展開を迎えたのです。

1848年革命時にはフランクフルト国民議会議員に就き、極左派として民主主義及び自由主義を標榜する『レフォルム』(Die Reform)誌を刊行するも、プロイセン当局の干渉により再びパリに亡命。友人のアレクサンドル・ルドリュ=ロランを頼って独仏両国の共和主義者との関係強化に努めたが、1849年に2人ともロンドンへ逃避行する。ジュゼッペ・マッツィーニら急進的政治家と共に「ヨーロッパ民主主義委員会」(European Democratic Committee、ヨーロッパ民主中央協会とも)を立ち上げるも直後に離脱、1850年にはロンドンが肌に合わずブライトンに移り教師や作家としての生活を送る。1866年に勃発した普墺戦争や1870年の普仏戦争では、何れもドイツを熱烈に支持。ビスマルク体制こそ真の民主主義国家と見做したためである。晩年は祖国に戻ることは無かったが、ドイツ政府より1000マルクの年金を受け取っていた。78歳を過ぎたルーゲはブライトンに自分の墓場を見つけ、1880年12月31日にそこで死んだ。今日、ルーゲの遺品の大部分はアムステルダム国際社会史研究所により管理されている。

ここで「友人の友人」としてその名前が登場するアレクサンドル・ルドリュ=ロラン(Alexandre Auguste Ledru-Rollin,1807年~1874年)」や、「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日のクーデター(1851年)」において政争に敗れベルギーへの亡命を余儀なくされたヴィクトル・ユーゴー(Victor-Marie Hugo, 1802年~1885年)同様、「(フランス革命(1789年~1795年)やナポレオン戦争(1896年/1899年/1803年~1815年)に端を発し、1830年革命や1848年革命を経て皇帝ナポレオン3世(Napoléon III,在位1852年~1870年)即位に至る)革命の世紀」の最終局面において政治生命を失った系統に属しますが、それに触れると長くなるのでこの投稿では扱いません。

フランスの政治家、弁護士。7月王政期の1841年、代議士として政界入りし、1843年『ラ・レフォルム』(改革)紙を創刊、ギゾー内閣の政策を絶えず攻撃するとともにルイ・ブランらの社会主義者にもコラムを提供した。1847年に始まる「改革宴会」の運動を強力に推進、翌1848年の二月革命後、第二共和政臨時政府の内務大臣となった。4月の憲法制定議会に当選、執行委員会メンバーとなり、5月15日の社会主義者の暴動抑圧に加担、これに続く労働者の6月暴動の鎮圧を傍観した。その後、議会最左翼の山岳党の首領となり、『民主社会革命』紙をドレクリューズらとともに創刊、穏和共和派の政府と対立。12月の第二共和国大統領選挙に山岳党の候補となったが、ルイ・ナポレオン・ボナパルトに大敗を喫した。大統領ルイ・ナポレオンの政府の反動的な内外の政策と対決したが、翌1849年6月13日の山岳党の反乱鎮圧後イギリスのロンドンに亡命、第二帝政末期の1870年に大赦を得て帰国するまでその地にとどまった。プロイセン・フランス戦争の過程で帝政が倒れたのち、1871年2月国民議会に選出されたが、実際に議席につくことなく、同年3月のパリ・コミューンにも関係しなかった。

1845年4月13日、オルレアン公爵夫人エレーヌの後ろ盾があったおかげで、ルイ・フィリップから子爵の位を授けられた。貴族になったことで政治活動にも身を置くようになった彼は、翌年の1846年3月19日の貴族院にてポーランドに関する政治演説を行う。

だが、1848年2月の二月革命で、ルイ・フィリップはイギリスへ亡命する。ユーゴーはあくまで、幼いパリ伯(オルレアン公フェルディナン・フィリップの遺児でルイ・フィリップの嫡孫)を即位させ、母エレーヌを摂政にすべきだと考えていたが、それを望まぬ者もいた。結局、フランスは第二共和政へ移行することとなる。ユーゴーは同年5月の立憲議会の補欠選挙に立候補して、保守派の支持を受けて当選した。政治家としてのユーゴーは1830年代より続けていた死刑廃止運動や、教育改革、社会福祉などを主張した。

1848年には共和派となり、1848年12月10日の大統領選挙ではルイ・ナポレオンを支持し、強力な論陣を張って彼を支援した。しかしナポレオンは次第に独裁化し、連続再選禁止条項の改正を国民議会に提出するなどして、このころにはユーゴーはナポレオンの強力な反対者となっていた。ナポレオンは1851年12月2日にクーデターを起こして独裁体制を樹立し、反対派への弾圧を開始した。ユーゴーも弾圧対象となり、12月11日にベルギーへと亡命を余儀なくされる。以後19年に及ぶ亡命生活の始まりであった。

ただ、ここで気をつけていただきたいのは「準安定状態の発足・持続・終焉を観察する進化論アプローチ」は、あくまでそれぞれの時代における捕食生物の「狩の作法」と「狩られる側の生存戦略」をセットで扱い、両者の間に(準安定状態の持続に欠かせない)ある種の相補関係(一方が滅びた事で、残された側も対消滅を余儀なくされる場合すらある)を見るという事。そう考えれば定期的に物議を醸し続けてきた「右翼概念と左翼大念の対峙」問題についても、それぞれの時代に当時の現実に対応した「王権と教会の相補的権威主義体制の君臨VS外縁部での定向」「国王への権力集中VS大貴族連合」「重農派VS重商派」「王党派VS急進共和派」「大きな政府派VS小さな政府派」といった(捕食生物と被捕食生物の関係に似た)相補関係が存在し、歴史的役割を終えると適宜「(新しい環境に適応できなかった相方の対消滅を含む)歴史の掃き溜め送り=いかなる観測主体からも参照されない既存情報の事実上の外測化」にされてきただけという話に落ち着いてなんの矛盾も発生しない。実はこれ、ヘーゲルの提唱した「時代精神(Zeitgeist)」概念そのものとも言えそうなのだが、彼自身は自らの生きた復古王制時代(1815年~1848年)を「人類の到達した最終段階」と規定してそれを全面肯定するパラダイムから脱却出来なかったので「歴史の掃き溜め送り」を余儀なくされてしまったのだった。

ハンガリー出身の経済人類学者カール・ポランニーは「大転換 (The Great Transformation1944年)」の中で英国の囲い込み運動を詳細に分析し「後世から見れば議論や衝突があったおかげで運動が過熱し過ぎる事も慎重過ぎる事もなく適正な速度で進行した事だけが重要なのであり、これが英国流なのだ 」と指摘している。要するにこの考え方こそが「準安定状態の発足・持続・終焉を観察する進化論アプローチ」という次第。

ところで「レ・ミゼラブル(Les Misérables, 1863年)」の文学的成功によって歴史に名前を残したヴィクトル・ユーゴですが、実は彼が若い頃に発表した実験的戯曲「エルナニ(Hernani,1830年)」に感動して集まった若き芸術家達が結成して「国王と教会の権威への永久反逆」を誓った小ロマン派(Petits romantiques)が「真っ先に加盟し真っ先に抜けた」ティオフル・ゴーティエ(Pierre Jules Théophile Gautier,1811年~1872年)を除いた全員が悲壮な最後を遂げていたりします。

フランス本国ですらすぐさま忘れ去られてしまった彼らですが、皮肉にもフランス文学者坂口安吾の手によってかろうじてジェラール・ド・ネルヴァル(Gérard de Nerval, 1808年~1855年)の最後についてだけは日本に伝えられる運びとなりました。

泥酔して、何かけしからぬことをやり、翌日目がさめて、ヤヤ、失敗、と赤面、冷汗を流すのは我々いつものことであるが、自殺という奴は、こればかりは、翌日目がさめないから始末がわるい。

昔、フランスでも、ネルヴァルという詩人の先生が、深夜に泥酔してオデン屋(フランスのネ)の戸をたたいた。かねてネルヴァル先生の長尻を敬遠しているオデンヤのオヤジはねたふりをして起きなかったら、エエ、ママヨと云って、ネルヴァル先生きびすを返す声がしたが、翌日オデンヤの前の街路樹にクビをくくって死んでいたそうだ。一杯の酒の代りに、クビをくくられた次第である。

さらにこのネルヴァルなる詩人、代表作の一つ「東方紀行(Voyage en Orient 1851年)」についてラフカディオ・ハーンが評論「狂える浪漫主義者(1884年)」の中で「みんな思い思いに深読みして勝手に「物凄い天才」と信じ込んでいるが、実はその正体は時々頭の調子がおかしくなる変なおじさんに過ぎないのではないか?」と推察していたりする、日本人との相性がとことん悪いとしか思えない。

ラフカディオ・ハーン「狂える浪漫主義者(1884年)」

狂人が不思議な絵を描いて、それが狂人の仕業であることが、最初は、余程の鑑識眼のある人でないと分らなかった。ヂェラールは言葉の絵師の中のそうした絵師だった。彼は気が狂っていた。時々は立帰る正気も、果してどれ位続いたかは、疑問とされている。彼の書いたすべてのものは彼の心の病の影響を受けている。軽い精神病者が、醒めている時の状態は、普通人が夢を見ている時の状態に比較することが出来ると云われている。この秘密によって、吾々ははじめて、夢のような不思議な面白さと、ぼんやりした非現実性とを持ったド・ネルヴァルの作品から受ける印象を説明することが出来るのである。彼の作品のいま一つの特質は馬鹿ばかしいようでいて、又変に心を牽く支離滅裂さであって、――丁度夢中になって燥いでいるとりとめの無さといってもいい。彼は非常に面白い話をしているかと思うと、時々変な合の手を入れたり、飛んでもない外のことを云い出したりする。まあ、非常に立派な学者であり談話家である人が、酔っ払ってしゃべっているものと思えばいい。すばらしい話だと思っていると、時々、全く無関係なことを云い出すのである。

むしろ欧米の様に素直に外測度の領域に放流された方が当人の名誉の為には良かったとも? 残念ながら「準安定状態の発足と持続と終焉の観察」を扱うこのシリーズの「進化論」の観察範囲においては「生存戦略」としてどちらが正しかったかについて迂闊な判断を許されません。これまた冒頭で掲げた図における「多様体」概念援用の実例という訳です。

ChatGPTがハルシネーションを起こさなくなる日なんて永遠に訪れない?

こうして全体像を俯瞰してみると、そもそも人類の知識体系が「未だ情報化されて他事がない領域へのアクセスは困難を伴う」「いかなる観測主体からも参照されない既存情報は事実上外測化されてしうまう」構造になってる都合上、その部分を参照しようとした時にハルシネーションが起こる事は未来永劫避けられそうに避けられそうにありません。むしろ、そうやって学習不足が露呈するのを「お腹が空きました(これまでの学習が想定されてきた範囲を超えました。新しい餌(学習データ)を用意してください)」の合図と考え積極的に利用する方向に発想を切り替えるべきでしょう。

確実に言えるのは、例えば今回の「ヘーゲル左派の足跡」回答からハルシネーションを抜こうと試みる際に最大の障害として立ちはだかるのは機械学習理論上の技術論ではなく「(それまで散々飯の種にしてきた)孤高の天才マルクス像」破壊が許せない既存マルクス研究家達であろうという事。

何しろ、かかる進化論的アプローチにおいては、マルクスの偉大さは「へーゲル左派(青年ヘーゲル派)に突然変異的に現れたユーステノプテロン(原則として、この時陸に上がった種だけが次の時代に生き延びた)」だけでは確定せず、次の「革命の世紀の活動家達の大量絶滅」をも視野に入れねばならなくなる。すると最初に実像を歪めて「マルクスは最初から偉大だった」と伝えてきたた犯人は…おや、誰か来た様だ?

こうして「準安定状態の発足と持続と終焉の観察を旨とする進化論的アプローチ」がどんな風景を浮かび上がらせるか、ぼんやりとながら明かになってきたところで以下続報…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?