連覇を目指す“Rx”の白杯応募3句

【はじめに】

この記事では、前回(夏のアポロ杯)で「大金賞」を頂いた私(俳号:Rx)が、連覇を目指し、3か月間で百句以上作った中から厳選した作品3句を、「#白杯応募」しようというものです。

なぜこんなに長く前フリを書いているかというと、「作者が誰か分かりたくない」という審査員の方々がいらっしゃるための配慮です。ただ、ディフェンディング・チャンピオンという形になってしまった手前、下手な作品は出せないという強いプレッシャーと戦う2か月半でしたので、その所信表明から参りたいと思います。

それでは、「自句自解(自分の句を自分で解説する“野暮”とされる行為)」を見たくないという審査員もいらっしゃったので、作品だけを一旦リストアップして、続きを見たい方は、スクロールしていただければと思います。

《 俳号:Rx 白杯応募3句 》

①牛飼いの娘は無口朝の月

②『名月をつくろう』創刊号は初月です

③金賞は3対2大ホールを白秋

※運営、審査員そして参加者の皆さんにこの場を借りて感謝申し上げます。

以下、自句自解パートです。ぜひご一読ください!

↓

↓

↓

↓

↓

0.前回大会(夏アポロ杯)からの反省

有り難いことに、前回大会である夏のアポロ杯では、「大金賞」を頂きました。これは『主催者の独断と偏見』で選ばれる賞です。ですから主催者さんに高く評価してもらった作品ということになります。その句が、

『アポロマーク遠し溽暑の国道は』

という作品でした。今回、この句を初めてご覧になる方もいらっしゃるかと思うので、簡単に解説を入れますと、

『アポロマーク』というのは、出光のガソリンスタンドなどの看板のこと。そして、『溽暑』というのは、流派によって季語と認めるかが分かれますが、さんずいの付く左側の字からも想像される通り、『蒸し暑い、まとわりつく様な暑さ』を表す夏の言葉です。

この単語の意味が分かれば、句は鑑賞して頂けるかと思います。そして何より、大会の名前が『アポロ杯』だったということもあり、主催者さんへのご挨拶の意味も込めて、「アポロ」を使った句を複数投句したのです。それが私なりの大会の楽しみ方でした。

◎「みんなの投票」では惨敗

しかし、句のメインである「皆さんからの投票」では、私の投稿した5句の中からまず主催者が1句を選び、それを皆が投票するという形で進行していきました。そこで大きなギャップ・問題が生じ、「みんなの投票」では惨敗を喫することとなったのです。

主催者である「アポロ」さんは、大金賞に選ぶぐらいですから、私の掲句を高く評価して下さいました。当然、知らない単語があれば調べておられたと思います。

ただ、当然ですが、投票される不特定多数の皆さんは、一々、百単位である俳句に「知らない言葉」が含まれていても調べたりはしません。仮に、意味を知ったら『名句だ!』と思ってもらえる作品でも、第一印象で何を言っているか分からない! と思われたら、そこからの逆転は非常に難しいです。

なので、アポロさんの大金賞の記事でようやく意味を理解でき、良い句だと思ったという声がコメント欄に寄せられた一方、『審査員や詠み手のレベルに応じて、句を選ばねば負ける』ことを痛感させられました。

「みんなの投票」で惨敗(実際には2位以下の票差が非公開なので、実際は僅差の2位だったかも知れないが、)を反省し、今回の大会に望みました。

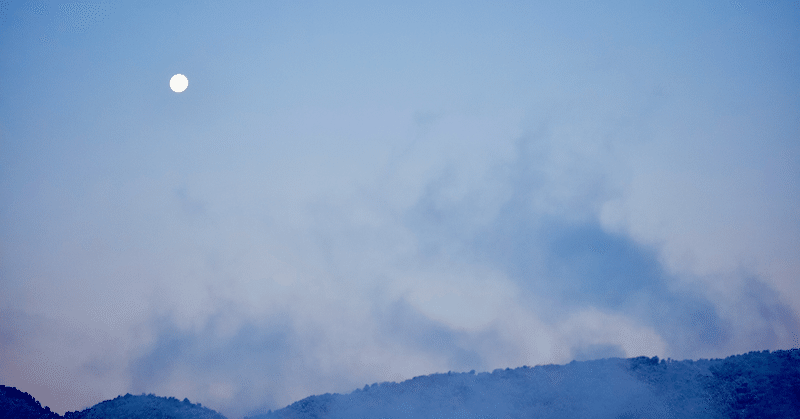

1.牛飼いの娘は無口朝の月

まず1句目です。『牛飼いの娘は無口朝の月』という作品。この句の季語は『朝の月』です。朝の月というのは、歳時記では『有明月』の傍題とされ、陰暦8月16日を過ぎて月の出・入りが遅くなった下弦(鬼滅の刃の柱じゃないですよww)の月になると、明け方まで白い月が見えることがあります。

ここで意識高い系俳人だと、衒学(知識を見せびらかす)的に『有明月』と字余りになんかしちゃったりしますが、その時点で5割の人は鼻につくと思いますww ここは直感的に子供でも伝わりそうな「朝の月」にしました。

この句の冒頭で「牛飼い」という人物を登場させます。これは、元ネタは日本人なのですが、皆さんの思う世界の牛飼いで良いと思います。海外でも、ファンタジーでも。そこの揺らぎを狙っての作品でした。近所でもOKです。

「牛飼い」というと、普通はガタイの良い男性を思い浮かべるでしょうが、そこから「牛飼いの娘」と展開することで小さなギャップを演出し、さらに「無口」と畳み掛けることで12音のワンフレーズを構成しました。最後に、季語をくっつけることで、『朝』に黙々と牛飼いの親の手伝いをする娘の思春期ならではを想像させる構成としています。

ちなみにこの句には、元ネタがあります。以前、NHKの「小さな旅」という番組で、『但馬牛』の4代続く牛飼いの娘さん(地元の農業高校で畜産を学んでおられました)にフォーカスしていました。

その娘の牛との距離感や、親との会話は控えめな思春期独特な感じを、17音という器に盛ることが出来れば、多くの人に知ってもらえるのではないかなと考えたのです。

ちなみに「朝の月」って白のイメージがありますよね。そういう事ですww

2.『名月をつくろう』創刊号は初月です

2句目は、前回同様、自分なりに挑戦した句になります。なんせ前回よりも投句できる手札が少ない中で、はっきりとした『季重なり』の句を送るからです。コメント欄や記事であれだけ「季語」をうるさく言ってるのにww

そして音数も無茶苦茶です。「5・4・7・6」で足して22音でしょうか。ある意味「9・7・6」とでも言える字余りで、字余り派を自認しているとはいえ自分史上でもかなりのパワーを与えた作品となります。

ちなみに詠む上では、『創刊号は初月です』の部分を「七・五」のリズムに合わせて、最初を勢い付けて読めば、『定型』っぽくなりますし『四拍子』のリズムを後半で取り戻せると思います。

さて、雰囲気……最近CM減りましたが皆さん伝わりますかね? 平成の後半に良くCMが流れていた『デアゴスティーニ』を念頭に置いています。

元はイタリアの雑誌社で、日本では『週刊 日本の名車』とか『週刊 スタートレック』など、ガチ勢のオタクの心も擽る週刊テーマ誌を発刊して、毎回ついてくる付録を全刊揃えることで一つのものが完成する仕組みです。

『創刊号は○○(部品名など)がついて、特別定価○○○円!』

がCM最後の定型文となっていました。それを全部盛り込むと、短歌でもあふれるので、今回は「俳句の17音」を最低限意識しての構成となりました。

さて季語という観点で言えば、古くから『雪月花』を三大季語と言う様に、日本では秋の月を愛でる習慣が根強く、『月』や『満月』といえば秋の季語とされ、特に旧暦8月15日の「中秋の名月」を指しました。

これは、先ほどの「朝の月」でも同じですよね。一年中「月」は空にありますが、『アイス』が一年中コンビニにあっても夏っぽさを感じるのと同じで『旬』を捉えた昔の人の感性が『歳時記』や俳句には根付いているのです。

月は満ち欠けに応じて沢山の名前が付けられ、多くが季語になっています。『初月』は、「旧暦8月初めの月」のことを言い、旧暦8月15日の「中秋の名月」に向けて半月弱、いわば「カウントダウン」の始まりという意味で「初」の字を付けて特に愛でていたのだと思います。

この愛でる感性は、「桜の開花」だけでなく、「11月1日にハロウィンの装飾が一気に取り外され、一気にクリスマスに向かう街の風景」などからも、現代人は感じ取れるカウントダウン感じゃないかと思います。それです。

当然、「名月をつくろう」という週刊誌をデアゴスティーニは出版していませんでしたが、私は単なる『満月』でなく、『名月』の「名」の字をつける様な素敵な「満月の夜」を作るために、創刊号『初月』から楽しむ、そんな感性をなぞらえた句にしました。「秋っぽい俳句」だと自分では思います。

3.金賞は3対2大ホールを白秋

3句目は、また違った形で「やっている」作品となります。前回のアポロ杯では2句「アポロ」氏に因んだ句を投句しましたが、今回は投句が1人3句までということで…… それでも絶対に1句は大会を象徴する句を寄せたい! と思い、枠を1つ潰してでも応募します。

まず絶対に使いたかったのは、「振り仮名」の機能です。これで「note」は非常に創作性が高まったと個人的には感じている追加機能です。

「3対2」と普通に読めば5音ですが、これを「サンニー」と4音にする事も、ルビ機能があれば自然と出来ます。絶対に使いたいと思っていました。

そして、「金賞」というのは、もちろん「白杯」に限っても良いのですが、ここは特に限定をせず、『吹奏楽コンクール』だとかの一般名詞としての「金賞」と捉えて貰った方が句の鑑賞は広がるかなと思いました。

そんな大賞は「3対2」という接戦で決まった。その結果が発表をされた瞬間、市民会館か何か分かりませんが「大ホール」【を】(助詞は「を」にしました)「白秋」が包み込んでいた、というのが字面での鑑賞です。

種明かしその1:後半部

ここから少しずつ、種明かしをしていきたいと思います。季語としての「白秋」は、詩人・北原白秋にも用いられるなど古くからある表現です。下(↓)の記事でもご紹介しましたが、中国の陰陽五行説に基づく考え方ですね。

大ホールを白秋が包んでいるという意味に表面的にはなります。しかし、勘の良い方なら1つ目の掛けには気づいていると思います。そう、この大会が「白杯」だから、その「白」の字を絶対に入れようと考えたのです!

それだけではありません。敢えて渋い「白秋」などという季語を使ったのにはもう1つの狙いがあります。「はくしゅう」という音に、『拍手』という意味を忍ばせといたのです! 「大ホールを白秋」には「大ホールを拍手」という意味も掛かっているのです!

皆さんが、「秋と飽き」とか「あき竹城」とか洒落を考えていましたが、誰も「白杯」でのダジャレとして一歩踏み込んだ洒落を考えていない! と、ここまで投句された350句を見て考え、今回この「ギャ句゛」ではないですが、スマートに忍ばせてみました。両方に気づいた方おられるかな?

種明かしその2:前半部

まだ後半部分の解説のみです。前半部分の解説へと参ります。『金賞は3対2』です。

表面的には「俳句甲子園」の予選みたく、5人の審査員が旗を挙げ、3対2と割れて勝者が決まる光景となりましょう。何か、特定の大会ではなくて、漠然としたイメージでの感じかも知れません。

しかし「5人の審査員」と聞いてピンと来ませんか? この「白杯」を運営し、皆さんの句をしっかりと読んで下さる審査員の方々、何人いますか?

募集要項を読まずに「白杯応募」された方は、今からでも皆さんに感謝の思いを寄せて下さいww 数百句、大変だと思いますからww そう、5人。

ここからの審査や白金賞決定に際して、票や意見が「割れる」こともあろうかと思いますので、それを予言しつつ、「3対2」で決まったものに対しても感謝の意を表そうと誓った作品なのです。

種明かしその3:後半部(改)

となると、後半にもまだ「思い」がこもっていそうです。全体を通じて見返してみます。

『金賞は3対2大ホールを白秋』

「金賞は白杯5人の審査員が割れる3対2で決まった。」と詠むと、ここで言う「大ホール」というのは何処か。そう、物理的な「○○市民会館」などではなく、まさに此処です。「note」の白杯会場自体こそ、何百人ものnote俳人を集めさせる力のある「大ホール」なのです!

それだけではありません。「○○市民会館」では、今のご時世「声を出す」ことが自粛され、ライブなどでも音を出す手段は「拍手」しかないというのがこのコ口ナ禍ならではの光景となっています。

そう。コ口ナ禍2年目の秋だからこそ、今できる精一杯が、「白秋/拍手」なのです。そんな「大ホール」のような「note」コメント欄には、「スキ」だけでなく、皆さんが、お互いの句を褒め称える「👏」(拍手の絵文字)も溢れていませんでしたか? 私はそこに「白秋/拍手」を感じたのです。

「白杯」で俳句初挑戦の皆さん、特にこの3句目なんかは「俳句」なのかも微妙かも知れませんが、『ダジャレ』をする、『俳句』で掛け言葉をする、『一発狙う』のであれば、私のこれ位の「ネタ」を盛り込まないと、ネタ句で白金賞や大賞は狙えないと思います! これからも精進ですよー!

【おわりに】

前回大会(アポロ杯)からの3か月で、私の「note」人生は一変しました。

これまでの「スキ」数の記録を軒並み更新して、ランキングを塗り替えて、スキ0の記事が並び閑散としていた『コメント』欄が、多くの同士によって溢れかえりました。交流も一気に増えました。

夏から秋にかけて人恋しくなる季節、私個人としては苦手でも、やっぱり「人のふれあい」って良いものだなと感じた2か月半でした。

私は「俳句のつくり方」に関する記事などを連日アップしていますが、これはある種、前回の大会の結果に多少満足してしまい、この「喜び」を、自分一人で独占するのはもったいなく、多くの人にも共有したい! と感じるからこそ、私の使った技法や考えを惜しげもなく公開しているのです。

こんだけ長く書いてしまったのは(手元集計5,000文字突破)は、2か月余りずーっと「白杯応募」する3句のことを考えていたからでしょう。ずーっと考えてきたことをついに世に披露できる! ということで溢れてしまいましたねww 白杯応募の中でも最長クラスの自句自解ではないでしょうかww

最後に。きっと11月以降、締切を終えて、「白杯」の投票の時だったり、結果発表が全て終わってからこの記事をご覧いただいた方もいらっしゃるかと思います。そうした方にも、冒頭3句の意味が伝わっていたら嬉しいです。

10月の方も、11月の方も、それ以降の方も、長文の記事をお読み頂きありがとうございます。好きな句があれば幸いです。それでは、また。Rxでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?