法正林・恒続林・近自然森づくりの超簡単なまとめ

※ 2020/5/10 excite blog より転載(一部改訂)

法正林は林地を短冊状に区切って、これを年々計画的に伐採→植林していけば、ずっと木材生産が続けられますよね、という考え方。これがいつの間にか皆伐再造林のことも指す言葉になりました。

略奪的な林業に対して「保続」という考え方が生まれた思想でもあって、その功績はある一方、立地やマーケットの影響を受ける実際の森林経営ではなかなかそううまくは行かないよね、ということで、本家の中欧では"過去のもの"になりつつあります。

法正林思想は、日本には明治時代にドイツから移入され、戦後に一気に拡大しましたが、日本の森林政策は今でもこれが基本路線のままです。「林齢の平準化のために皆伐再造林を推進しましょう」というのは、この法正林思想をよく表現した方針といえます。

法正林は面的に単一な構造となるので、台風や害虫、病気に弱い(正確に言うと全滅のリスクが高い)という問題も20世紀になって指摘され始めて、中欧では皆伐の禁止とともに衰退していった思想と言えます。

メーラーが1920年に発表した「恒続林思想」は、法正林思想に疑問を持つ立場から提唱されたもので、一言で言うと「森林を一つの生き物と捉える」考え方。つまり森のあちこちで死(収穫)と若返り(更新)が断続的に起きている自然のサイクルを、林業に適用しようというもの。中欧では恒続林は針広混交の択伐林の形になりました。

しかし、メーラーや研究者たちがこれを言ったから広まったのではなくて、もともと持続的な森林利用を必要とする農家林家(ドイツでは貴族林も含む)が作り上げていったモミ・トウヒ・ブナの陰樹3種による択伐林が恒続林の起源で、あちこちで中世からほそぼそと行われていたそうです。スイスのエメンタールの択伐林が有名。

この択伐林が陰樹だけではなく陽樹や半陰樹でもできるのではないか、という議論が20世紀初頭に起こり、現在の恒続林施業の体系に発展していきました。

その後に20世紀中頃にドイツで勃興したのが近自然森づくり close to nature forestry で、自然に近い森づくりを目指すことで、自然がやることは自然にやってもらい、より少ない人間の介入で管理目的(木材生産、生物多様性、防災、レクリエーション)を達成しようとする考え方。恒続林思想とは別の流れて生まれ、発展しました。

近自然森づくりの条件(あるいは基本原則)は、林学的には、

1天然下種更新

更新の際は周辺の母樹からの種子の芽生えによる若返りをまず観察して、それがない場合は植える。植えるありきで考えない、あるいは天然下種更新ができるような伐り方・管理の仕方を考えることで、投入コスト=次世代への負担を減らす。

2非皆伐

構造の単純化と土壌へのダメージを避けるために、大面積で丸刈りをしない。林業に資するような天然下種更新を期待する上でも皆伐はダメ。

3多層

林分に様々な大きさの樹々が混在していること。森の安定性(全滅リスクの回避)=経営の持続性につながる。

4適地適木

その場所の立地(植物が生育するための様々な条件:気候、地形、地質、土壌など)に適した樹木が生育していること。強みで勝負するために必要。

の4つで、これにフォレスターによっていろいろな解釈が加わります。 恒続林施業はこの4条件を満たしますから、近自然森づくりのひとつの形と言えるのですが、恒続林だけが近自然森づくりではないので、要注意です。

小面積で近自然森づくりをやろうと思うと、単木管理(※1)である恒続林しか手段がない、と言われていますが、施業地を広く取れるのであれば、画伐(丸や四角に群状に伐採し、その穴を徐々に広げていく更新方法)のような面的管理でも近自然森づくりは可能です。

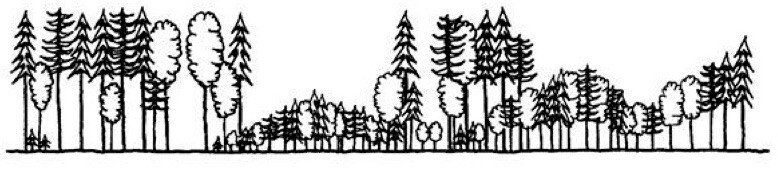

下の図は筆者がこれまでのヒアリングをもとに独自にまとめたものですが、現在のスイスではこのような解釈をされているようです。

※1 単木管理とは「その木の最大価値となる時期を1本1本見極めて収穫を行う」という意味で、反意語は面的管理

近自然森づくりも恒続林も、いずれも各地にいた農家林家や篤林家が自分たちの持続性のためにやっていた森づくりに、後で名前が付けられて体系化されたもの。

もちろん、いま/これから森づくりに取り組む私達にとって、研究者やエンジニアが整理し各要素を深めた知見を活用したほうが近道になるので、それらの科学的視点を基本にしながら学び実践していくことになります。

日本ではどうしても、「ヨーロッパの林業をそのまま日本に持ち込んでもうまく行かない」という指摘に終始してしまいますが、当地の林業関係者達が口を揃えて言うのは、「その土地の環境に合った林業をしましょう(私たちは昔それをしなかったために失敗しました)」ということであって、自分たちがやってきたパラダイムシフト(小手先ではなく考え方の基を変えること)を参考にしてね、というメッセージなのです。

豊かな森のイメージは、その地域の自然環境や林業の歴史だけではなく、時代によって変わる可能性があります。ですので、時間のかかる森づくりではグラデーションをつけておくことが必要になります。例えばこのやり方が良い!と思っても、一度に全部それに変えようとせず新しいやり方を少しずつ試していく、そういう戦略がこれからの森林管理の方向性となるでしょう。

スイスの各州では法制度化も進んできている近自然森づくり/近自然林業ですが、興味深いのは、フォレスター養成校などの職業訓練のカリキュラムには、近自然森づくりという講義や講座は無いこと。上記のような歴史・経緯を学ぶこともない(大学ではやるみたいですが)。

つまり、現場で「あなた達のやっている林業は近自然森づくりですね」と問えば、そう言われればそうだねという答えは返ってきますが、普段自分たちのやっていることが○○型ということを意識して仕事をしているわけではありません。気にしているのは目の前の作業が管理目的に向かっているのかどうか。定義は人に説明する時に必要となるもの。

林業の職業訓練で叩き込まれるのは、安全で正確な作業を体得していくことと、その合理性を言葉で説明できるようになること。10代の頃からそういう教育を受けていれば、現場もオフィスも自ずと近自然になっていく、そういう仕組みのようです。

恒続林についてはスイス国内でも意見が分かれていて、州の法律に明記してあるところ(ツーク州)と、恒続林にはあまり積極的ではなく、面的管理による近自然森づくりへの意識が強いところ(ベルン州)など、様々。もちろんその中でもフォレスターによって方針あるいは好みはまちまち。

ただ、こういった傾向も5年10年経つとどうなっているかわかりません。情報には、いつの時代も変わらない原則的なことと、時代によって古くなり使えなくなるものとあると思いますが、リサーチの機会に限られる海外の林業情報は、そのあたりの区別に特に要注意です。

先進国のなかでも法正林による林業が成り立っている国や地域がありますが、その場合は、林業をしないところは徹底的に保護していることが多いです。近自然森づくりは逆に林業が環境貢献になるように広範囲でやるという考え方。

近自然学に「負荷は集中、対策は分散」という原則がありますが、木を伐ることを負荷と見るか対策(貢献)と見るかの違い、と表現することもできます。

法正林も恒続林も近自然森づくりも手段に過ぎません。

どんな選択をするにせようまくいくかどうかは戦略、ゾーニング(場所選び)、マネジメントそして研究の徹底次第。つまり目的に対する手段の当てはめ方に正誤はありますが、手段自体に正誤や善悪はないということは繰り返し強調しておきたいと思います。

この記事は、2018年に実施したスイスの以下機関でのリサーチ(文献調査ではなくヒアリング)に基づいて、調査内容の一部をまとめたものです。

・WSL(スイス連邦 森・雪・ランドシャフト研究所)

・Pro Silva Swiss(スイス恒続林協会)

<関連記事>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?