昭和41年下半期の利根町(「広報とね」ダイジェスト)

茨城県北相馬郡利根町の広報誌、「広報とね」の昭和41年度下半期分で現存しているのは、8,9,10,11月号の4部です。上半期は、文化関係の話題が多くありました。下半期の主要な記事項目は以下のようになっています。

No.28 昭和41年8月10日

選挙人名簿をぜひご覧ください

市町村職員球技大会地区予選開く

東文間小学校地鎮祭

旧地主と農地報償

優良南瀬貯蓄組合等を表彰

美術展覧会を開催

剣友会18年を鑑みて

No.29 昭和41年9月10日

利根町福祉センター完成

9月15日は敬老の日

あなたはこんな場合どうしたらよいか

若いひとみに幸あれ

美術展終わる

お米は政府へ売りましょう

国民年金法の改正

No.30 昭和41年10月10日

優良赤ちゃん利根町代表決まる

90歳以上の老人に記念品

選挙人名簿の申し出に付いて

たすけあいみんなそろってしあわせに(10月1日から共同募金)

若い瞳の会会員募集

犬はつないで飼いましょう

有線放送電話新規加入者募集

あなたの車がテレビの妨害をします

No.31 昭和41年11月15日

栄橋かけ替え問題の経緯(報告)

昭和42年度利根町成人式典開催について

秋晴れの筑波山上で交流会(利根町、八郷町)

利根町野球連盟秋季大会行われる

住民健診のお知らせ

利根町産業文化祭のお知らせ

雑駁な印象ですが、この時には社会福祉関係で、いくつか社会の動きがあり、それを反映した記事が目に付きます。結論的に言えば、社会が豊かになってきて、いわゆる社会的な弱者にも目が向くようになってきたと言うことかもしれません。

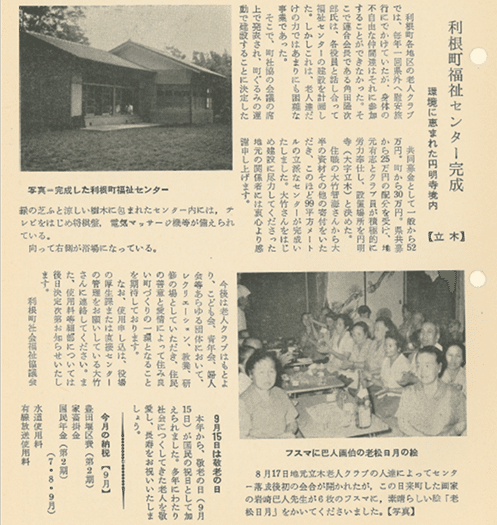

昭和41年9月号に、「利根町福祉センター完成」という記事があります。1面の殆どを占めていますが、利根町の老人クラブのために、「町ぐるみの運動」として利根町福祉センターが建設されたという、地域の広報誌ならではの記事でしょう。

この利根町福祉センターは、現在は存在せず、違う場所で保健福祉センターとして運営されているようです。両者の連続性はわかりませんでした。

記事によれば、「設置場所を円明寺(大字立木)と決めた」とあります。円明寺は、現在も利根町にある寺院で、現在この福祉センターは見当たりません。

Google Street Viewに、円明寺の境内の360度写真がありますが、どこにあったものなのかはわかりません。

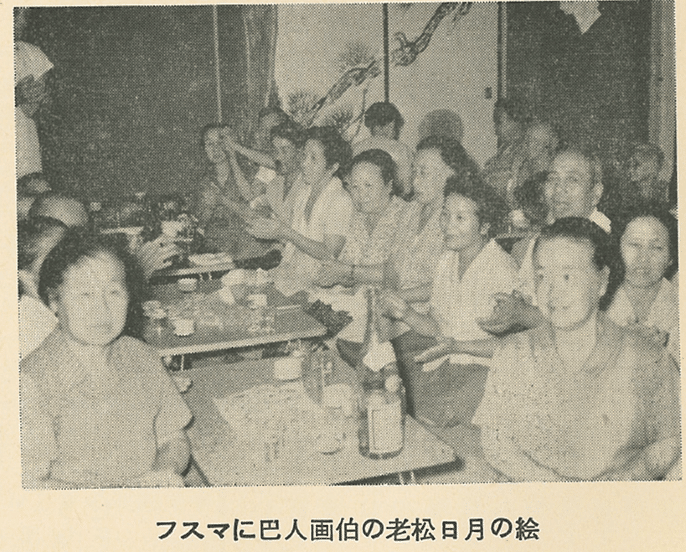

誌面には、福祉センターの外観写真の他に、中で懇親会をしている様子の写真もありますが、そこのキャプションに、「この日来町した岩崎巴人画伯が、6枚のフスマに素晴らしい絵、「老松日月」をかいてくださいました」とあります。

岩崎巴人巴(はじん)という人は、日本画家、水墨画家だった人で、2010〈平成22〉年5月9日に亡くなっています。

富山県に繋がりのあった人のようで、富山の水墨画美術館に作品が収蔵されているようです。利根町でこの襖絵を描いた時は、50歳を迎えたばかりでした。写真の背景に、その水墨画が描かれた襖が見えますが、なぜ利根町に来ていたのでしょうか、さらに、この襖絵の行方などは気になります。

さて、この記事の背景には、誌面の下にある「9月15日は敬老の日」という記事にあるように、昭和41(1966)年に「 国民の祝日に関する法律」が改正され国民の祝日「敬老の日」に制定されています。この「国民の祝日に関する法律」は、戦後、昭和23(1948)年の7月に、新憲法に合せて制定されたもので、そこでは、こどもの日、成人の日などが休日となりました。明治憲法の下での休日である、紀元節や神武天皇祭、神嘗祭などが廃止されました。実はその時点では、老人に関する休日は含まれていませんでした。その辺りの事情はいろいろあるのでしょうが、旧来老人は、家制度の中で扱われるべき存在だったということもあると思います。

老人に関する休日は、戦後若干時間が経った、昭和38(1963)年に制定された「老人福祉法」によって、9月15日を老人の日とし、9月15日から21日までが老人週間となります。この「老人福祉法」は、「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的」として制定された法律ですが、前述のように、老人に対する福祉自体、社会政策ではなく、旧来の家制度の中で行うものと捉えられていたようです。

同じように、広報誌や広報ニュース映画などが数多く残る川崎市では、利根町よりも早く、昭和30年代初頭から、老人福祉に纏わる問題が顕在化して行きます。復興から、経済成長が進むにつれ、都市部に多くの労働者が集中して行きますが、彼らの大半が、地方の農村で家督を相続できない、農家の次男、三男だったということもあり、家制度から外れてきた高齢者が、いち早く都市部で社会課題となって行きます。

利根町は、当時は、昭和40年度の広報とねに見るように、稲作農家が多くを占めていたため、大家族が多く、老人に関する問題は、川崎市のような都市部に遅れて、昭和40年代から少しづつ行政課題となって行ったと思われます。高齢者政策に関しては、こと社会課題としては、都市部から約10年ほど遅れて、利根町のような近郊都市に波及して行ったようです。これは、興味深い現象です。

実は、昭和40年10月号に、こういった「読者の投稿」という記事がありました。

去る9月15日の老人の日のことです。布川中宿に在住する高潔なる一紳士から、万千百会員58名に記念品が贈られました。

このような慈善行為に対し、当日は目がしらを熱くしたかたが少なくありませんでした。各部落ごとにこのような人があったら、部落の老人のかたは、いかほどの喜びになるかと考えさせられます。

何か曖昧な書き方をしていますが、恐らく公的な行事として高齢者支援に関するものが無いということを婉曲に指摘するものと思われます。翌年の昭和41年10月号には、「90才以上の老人に記念品」という記事があります。敬老の日が国民の祝日として制定されたのが切っ掛けになったと書かれていますが、前年のこの投稿が反映しているものとも言えるかもしれません。

もう一点、昭和40年11月号に、結婚相談室開設という記事がありましたが、よく読んでみると、「わたくしどもが、各部落(大字)の老人クラブ内に開設した結婚相談室に申し込めば」とあります。結婚相談は、老人クラブが請け負っていたということでしょうか。

この「利根町福祉センター」の設置に関しては、以下のような財源だったと書かれています。

共同募金として、一般から52万円、町から30万円、県共募から25万円の配分を受け、地元有志とクラブ員が積極的に労働奉仕し、

ちなみに、昭和41年の物価は、例えば公務員の初任給は、23万3000円でした。10年前の昭和31年は、8700円でしたから、凄まじいばかりの経済成長とも言えます。福祉センターの費用は100万円強ですから、余り潤沢なものではないとも思えそうですが、写真を見る限り、木造の平屋建てなのでこの程度で済んだのでしょう。

この主たる財源の共同募金ですが、昭和41年10月号に以下のような記事があります。この年は、福祉センターに多くが充てられたのがわかります。

この財源になっている共同募金ですが、昭和41年は、丁度共同募金運動20周年だったようです。募金の聴衆のために各家庭を訪問したとか、現在ではかなり問題になりそうですが、確かに町内で共同募金を集めていた記憶があります。広報とねにもたびたび登場する、納税貯蓄組合などの制度もそうですが、戦後の復興、発展にこうした民間の資産は欠くことができないものだったのでしょう。戦時中に、財産が強制的に民間から供出されたのは知られていますが、戦後もそうしたシステムが継続していったのがここでも分かります。

この時期は、「若い瞳の会会員募集」、「根町成人式典開催について」、「秋晴れの筑波山上で交流会(利根町、八郷町)」など、地域のコミュニティに関する話題も増えてきます。老人福祉が、家の問題から行政課題になって行ったのに合わせて、地域の役割が強化されて行く時代だったのかもしれません。

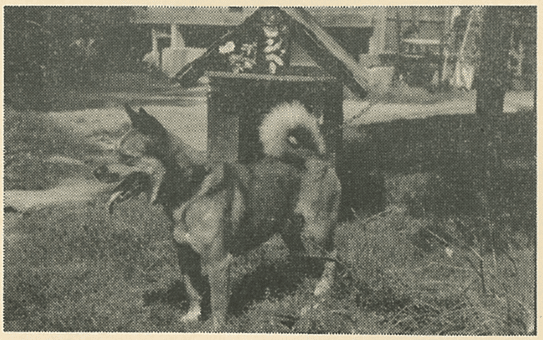

以下は、昭和41年10月号「犬はつないで飼いましょう」からの写真です、犬小屋の前の日本犬の様子です。昭和の時代は、野犬狩りや犬が虐待されていたことなどを、しばしば広報誌などで見ることがあります。人権意識が違っていた時代ですので、動物に対する感覚も違っていたのでしょう。外で飼われている外犬も、最近は見なくなりましたが、ゴンべーと読める表札のある犬小屋の前であくびしているように見える昭和の犬は、なかなか風情があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?