漢字の解釈からみる「身」と「体」の違い。さらに「動」の意味。

日本語の「からだ」は「身体」と「体」、どちらにも使えます。

ふだんあまり考えずに使っていますが、この漢字に違いがあるのはご存じでしょうか?

実は、身と体はそれぞれ意味が異なります。

さらに,日本語と中国語でも解釈が微妙に違います。

日本語では:

「身」は、「身が引き締まる」や「身に染みる」というように、心・精神の意味で使われたり、「身の程をわきまえる」や「相手の身になって考える」というように、地位・身分・場の意味でも使われます。

そのため、心身を表す時には「身体」と書きます。

「体」は、人間や動物、物体まで幅広く使用されますが、心や精神、地位や立場などを持つのは人間だけなので、身体はほぼ人間に対してのみ使用されます。固体としての肉体を表す時には「体」が使われることが多いです。

(こちらのリンクを参考しました:

https://chigai-allguide.com/%e4%bd%93%e3%81%a8%e8%ba%ab%e4%bd%93/)

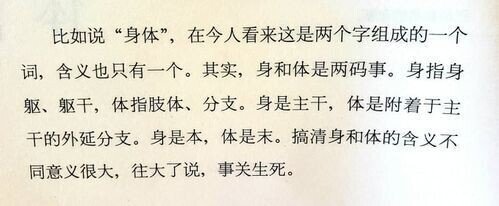

中国語では:

上の写真の解釈のように、「身」は、躯幹(くかん)。からだの幹の部分を指します。「体」は、肢体、四肢。からだの枝に当たる部分を指します。

「身强促成了体健。先有强健的身躯,才会有强健的肢体」

(身が強いことが、体の健康を促進する。まず強健な「身」躯があって、はじめて強健な肢「体」がある」

しかし、現代人がやっているのは、本末転倒なことです:

むやみに「健体」するために、かえって「傷身」しているのです。

四肢を発達させるために、「身」を損なう結果になっています。

(参考:『知己』徐文兵 著 海南出版社)

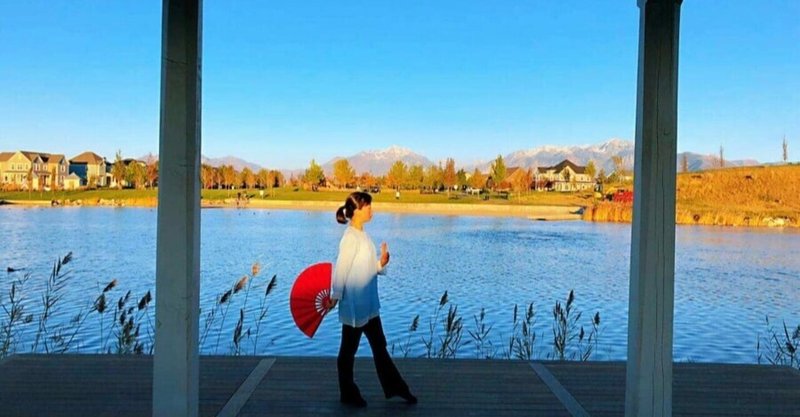

この言葉から、一水空の軸づくりを通して身体の「ふるさと」を作る意図が、ご理解いただけると思います。

次は「動」の漢字について。

「動」とは、「重」+「力」。この二つが合わさったものです。

「重力」があるからこそ、動くが成り立ちます。

つまり、地球に重力があるから、動が可能になるということです。地球に感謝しないといけませんね。

もう一つ、「動」には 「踵」+「力」という解釈もあります。

中国伝統武術では、「 发力于脚后跟」(力は踵から発する)の言い方があります。(余談ですが、「賢人は踵から呼吸する」は、確か老子の言葉ですね?)

踵は、身体の重さを受けとる役割の一方、大地からの反動も吸収する場所です。一水空のなかで、足裏の実感を得ることを重視するのは、身体のふるさとをつくるための第一歩です。

足元をしっかり大地とコネクトするようにしておくのは、運動の出発点だとしています。

その次、両踵の間の中間点を意識し、背骨から大地に向けての延長線がそこに落ちてくるようにイメージします。

一水空の生徒さんからこんな感想を頂いたことがあります:

「これまで自分の足元が地についていなかったことに、一水空の練習を通して、気づくようになりました。」

風に吹かれて抜けてしまいやすい植物は、根が浅いから。

人間も同じ、心の揺れは、身体の揺れから生じてしまうのと、

足元の根が大地に繋がっていないからでしょう。

「身」から始めて、それから「体」への順番です。

動は「重力」と「踵の力」。

一水空の中で体験しましょう。https://yishuikong.com/program/#flow

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?