地震月報の震源データでお絵かきしてみた

気象庁の「地震月報(カタログ編)」の震源データを使って震央の時空間分布図を作ってみました.これも最初はresearchmapに書いたものです.

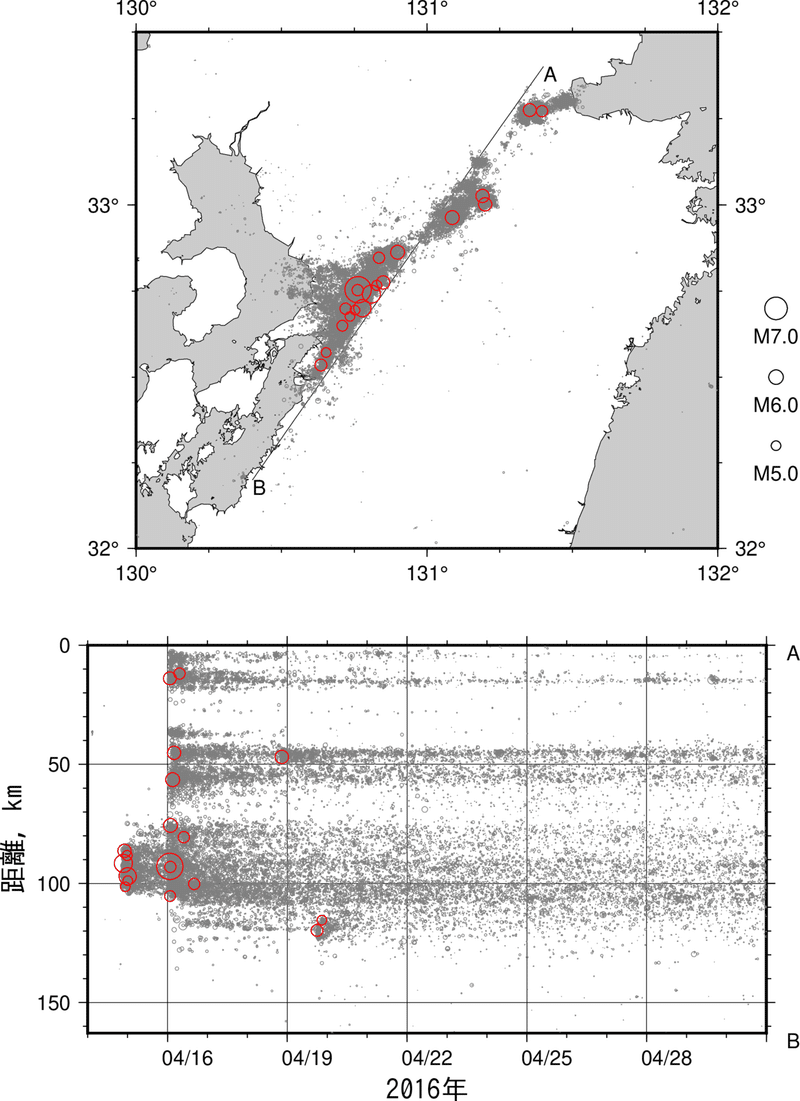

前の記事と同じく,『歴史のなかの地震・噴火――過去がしめす未来』に載せた図の描き方を書いてみよう,というものです.この本のもとになった授業で2016年熊本地震の解説をするにあたり,気象庁の報道発表資料から図を転載していました.本にするにあたっては,余分な情報もあり,また白黒印刷対応のため,作りなおすことにしました.

対象とするデータ

気象庁「地震月報(カタログ編)」の震源データ

使ったツール・環境

gmt6 https://www.generic-mapping-tools.org/

awk

WSL2上のubuntu Ubuntu 20.04.2 LTS 「Windows 10 用 Windows Subsystem for Linux のインストール ガイド」

描き方

まずデータをダウンロードします.年ごとのファイル(新しいところは月ごとの場合もあり)になっています.

今回は熊本地震のあった2016年4月の図をつくりますので,2016年のデータ(h2016)をダウンロードしました.適宜解凍すると,震源ファイルフォーマットに従ったテキストファイルです.今後も自分でデータを使ってみようという方は,フォーマットや気象庁の地震カタログの解説もぜひ読んでみてください.

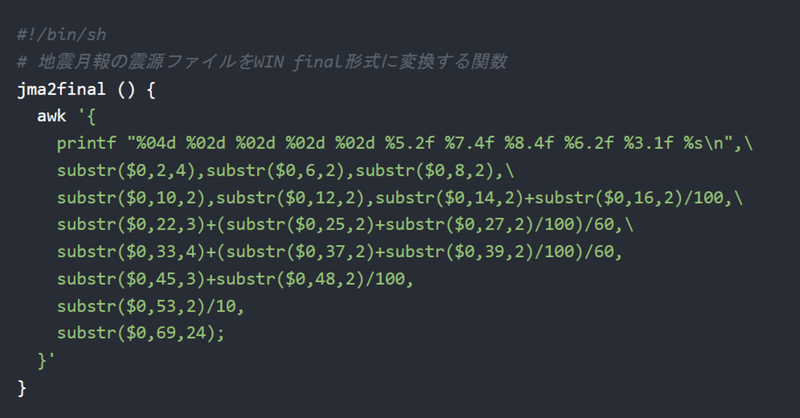

以下のスクリプト中では,気象庁の震源ファイルフォーマットをいったんWINシステムの震源データベースファイルの形式に変換しています.必ずしもこのフォーマットでなくてもいいのですが,慣れているのでそうしています.

時空間の範囲でフィルタして一時ファイルに書き出していますが,このくらいのデータ量であれば,毎回もとのデータを使ってもたいした違いはないと思います.4月14日から31日までの地震を描いています.

震源データへのパスなどは適宜変更してください.ラベルなどを日本語で書くときは,スクリプトの文字コードはEUC-JPにしましょう.震央の◯の大きさはいろんな流儀があると思います.

#!/bin/sh

# 地震月報の震源ファイルをWIN final形式に変換する関数

jma2final () {

awk '{

printf "%04d %02d %02d %02d %02d %5.2f %7.4f %8.4f %6.2f %3.1f %s\n",\

substr($0,2,4),substr($0,6,2),substr($0,8,2),\

substr($0,10,2),substr($0,12,2),substr($0,14,2)+substr($0,16,2)/100,\

substr($0,22,3)+(substr($0,25,2)+substr($0,27,2)/100)/60,\

substr($0,33,4)+(substr($0,37,2)+substr($0,39,2)/100)/60,

substr($0,45,3)+substr($0,48,2)/100,

substr($0,53,2)/10,

substr($0,69,24);

}'

}

# 図のサイズ

MAPWIDTH=12

TIMEWIDTH=14

# 描画範囲

YMIN=32.0

YMAX=33.5

XMIN=130

XMAX=132

TICK=a1f0.25

DRY=white

WET=grey80

# WIN final形式に変換,必要な範囲のデータだけ抽出,一時ファイルに保存

cat h2016 | \

jma2final | \

awk '$2==4{print $0}' | \

awk '$8>='$XMIN'&&$8<='$XMAX'&&$7>='$YMIN'&&$7<='$YMAX'{print $0}' > tmp.$$

gmt begin kumamoto ps,png

gmt set MAP_FRAME_TYPE plain MAP_DEGREE_SYMBOL degree \

FORMAT_DATE_MAP mm/dd PS_MEDIA a4 \

FONT_ANNOT_PRIMARY 12p,Helvetica,black \

FONT_LABEL 16p,GothicBBB-Medium-EUC-H,black

# 震央分布

gmt coast -JM$MAPWIDTH -R$XMIN/$XMAX/$YMIN/$YMAX -Dh -Wblack -B$TICK -G$DRY -S$WET -X3 -Y15

## 線分A-B(時系列を投影する)

gmt plot <<END -W

131.4 33.4

130.4 32.2

END

## M<5

cat tmp.$$ | \

awk '$10<5{print $0}' | \

awk '$7>='$YMIN'&&$7<='$YMAX'&&$8>='$XMIN'&&$8<='$XMAX'&&$9<=20{print $8,$7,$10/(10-$10)/5}' | \

gmt plot -Sc -Wthinnest,grey50

## M>=5

cat tmp.$$ | \

awk '$10>=5{print $0}' | \

awk '$7>='$YMIN'&&$7<='$YMAX'&&$8>='$XMIN'&&$8<='$XMAX'&&$9<=20{print $8,$7,$10/(10-$10)/5}' | \

gmt plot -Sc -Wthinner,black

## ラベルA-B

gmt text << END -F+f12p,0,black+jLT

131.4 33.4 A

130.4 32.2 B

END

## 凡例

gmt plot <<END -Sc -Wthinner,black -N

132.2 32.7 0.467

132.2 32.5 0.3

132.2 32.3 0.2

END

gmt text << END -F+f12p,0,black+jCM -N

132.2 32.62 M7.0

132.2 32.42 M6.0

132.2 32.22 M5.0

END

# 時系列

## 線分A-Bの長さ

DIST=`gmt mapproject -G131.4/33.4+uk <<END | awk '{print $3}'

130.4 32.2

END

`

gmt basemap -JX$TIMEWIDTH/-8 -R2016-04-14T/2016-05-01T/0/$DIST -Bxafg+l"2016年" -Byafg+l"距離, km" -BWSne \

-X-1 -Y-10

## M<5

cat tmp.$$ | \

awk '$10<5{print $0}' | \

awk '$7>='$YMIN'&&$7<='$YMAX'&&$8>='$XMIN'&&$8<='$XMAX'&&$9<=20\

{print $8,$7,$10/(10-$10)/5,$1"-"$2"-"$3"T"$4":"$5":"$6}' | \

gmt project -C131.4/33.4 -E130.4/32.2 -W-25/25 -Lw -Q | \

awk '{print $4,$5,$3}' | \

gmt plot -Sc -Wthinnest,grey50

## M>=5

cat tmp.$$ | \

awk '$10>=5{print $0}' | \

awk '$7>='$YMIN'&&$7<='$YMAX'&&$8>='$XMIN'&&$8<='$XMAX'&&$9<=20\

{print $8,$7,$10/(10-$10)/5,$1"-"$2"-"$3"T"$4":"$5":"$6}' | \

gmt project -C131.4/33.4 -E130.4/32.2 -W-25/25 -Lw -Q | \

awk '{print $4,$5,$3}' | \

gmt plot -Sc -Wthinner,black

## ラベルAとB

gmt text << END -F+f12p,0,black+jLT -N

2016-5-1T12 0 A

2016-5-1T12 $DIST B

END

gmt end

# 一時ファイルを削除

rm tmp.$$例によって,出来上がりは本のほうで確認してください.

マグニチュード5以上の震央を赤い◯でしめすと下のようになります.

別の図についても記事を書いています.合わせて参考になれば幸いです.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?