カフカの『新しい弁護士』―アレクサンドロス大王の軍馬だった弁護士?

カフカの短編『新しい弁護士』は、1917年2月10日ごろ執筆されたと推定されている 。カフカが33歳のときだ。

雑誌に掲載された後、1920年出版の短編集『田舎医者』に収められた。短編集の巻頭を飾っている。

短いもので、以下が全文だ。

■カフカ『新しい弁護士』

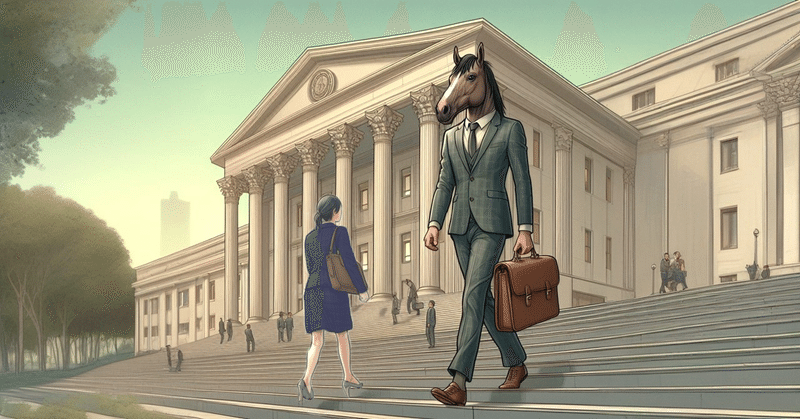

我々は新しい弁護士、ブケファロス博士を迎えた。外見からは、彼がまだマケドニアのアレクサンドロスの軍馬だった時代を思い起こさせるところはほとんど見られない。もちろん、事情に通じている者なら気づくこともあろう。実際、最近私が外階段のところで目にしたのであるが、彼が脚を高く上げ、大理石の階段をカツカツと一段一段上っていったとき、鈍感な廷吏でさえもがいっぱしの競馬通の目で、驚嘆しつつこの弁護士を眺めていたものだ。

大体において、弁護士会は彼の加入をよしとしている。驚くべき洞察力でもってささやき合っている、ブケファロスは現今の社会状況においては困難な立場にあり、それゆえ、もちろん彼の世界史的な意義のためにも、とにかく好意的に遇してしかるべきだ、と。現代では――これは誰しも否定できないだろう――偉大なアレクサンドロスに匹敵する者は一人としていない。なるほど、人を殺すことを心得ている者ならたくさんいる。宴会のテーブル越しに友人を槍で突き刺す巧みさにも事欠かない。マケドニアを狭すぎると感じ、フィリッポスを、つまりは父親を罵る者も数多い。――しかし、インドに導いてくれる者は誰もいない、誰も。当時からしてインドの門は到達不可能だったが、その方向は大王の剣によって示されていた。今日では門はどこかまったく別のところへ、より遠く、より高いところへと移されている。方向を指し示す者は誰もいない。剣を帯びている者は多いが、それもただ振りまわすためにすぎない。それで剣に従おうとする者は目をまわすばかりだ。

それゆえおそらく、ブケファロスがしてきたように、法律書に没頭するのが何といっても一番いいことなのだろう。自由に、乗り手の腿に脇腹を締めつけられることもなく、静かな明かりのもと、アレクサンドロスの戦いの騒擾を遠く離れて、彼は読書にふけり、我々の古い書物のページをめくるのである。

内容は、かつてアレクサンドロス大王の軍馬であったブケファロスが、現代においては人間の弁護士として法律書を読みふけっているという奇妙なものだ。

弁護士が馬だったという設定だけでも不可解なのに、よりによってアレクサンドロス大王の軍馬だったというのはどういうことなのか。このような設定によって、いったい何を表現しようとしているのか。そもそも、カフカはいったいどこからこのような発想を得たのか。

これらの点を念頭に、作品全体を解釈してみる。

■語句

ブケファロス――弁護士の名前だが、アレクサンドロス大王の愛馬の名前でもある。アレクサンドロスはその生涯のほとんどすべての戦闘においてブケファロスに乗って戦った。

マケドニア――古代マケドニア王国のこと。

アレクサンドロス――アレクサンドロス3世(前356~前323、在位前336~前323)のこと。父フィリッポス暗殺の後を受けて、20歳で即位。ギリシャからインダス川に及ぶ空前の大帝国を打ち立て、後に大王と呼ばれるようになる。

フィリッポス――アレクサンドロスの父で、フィリッポス2世(前382~前336)のこと。破滅の危機に瀕していたマケドニア王国を、バルカン半島随一の強国にした。

インド――アレクサンドロスはインドに侵入するが、不断の戦闘と降り続く雨に兵士たちの消耗が激しく、遠征を中止して引き返した。

■解釈

◆非現実を現実化

『変身』では人間が動物に変身していた。ところがここでは動物が人間に変身している。方向が逆だ。

外見からは、彼がまだマケドニアのアレクサンドロスの軍馬だった時代を思い起こさせるところはほとんど見られない。

彼はかつてマケドニアのアレクサンドロス大王の軍馬だった、と単純に述べるだけでも、十分読者をとまどわせるのに、「軍馬だった時代を思い起こさせるところはほとんど見られない」という否定の形式を用いている。それによって、「彼はかつて軍馬だった」という、読者にとっては受け入れがたい事柄をいつのまにか既定の事実としている。巧みだ。

語り手はさらに、「鈍感な廷吏」だって気づいたよ、弁護士会の同僚たちだって認めているよ、とたたみかける。

弁護士が馬だった? そんなことあり得ないだろ! などと生真面目に否定すると、わけがわからなくなる。おっ、現実と非現実の入り混じった例のカフカ的世界だな、と余裕をもって受け入れると楽しくなる。

◆ユーモア

荒唐無稽な設定とそれを叙述する語りのもっともらしさやものものしさとの落差が、独特のユーモアを生み出している。

彼が脚を高く上げ、大理石の階段をカツカツと一段一段上っていったとき、鈍感な廷吏でさえもがいっぱしの競馬通の目で、驚嘆しつつこの弁護士を眺めていたものだ。

廷吏のまなざしを「いっぱしの競馬通の目で」と表現しているところがおかしい。廷吏が「驚嘆しつつこの弁護士を眺めていたものだ」にもニヤリとなる。人間が馬であったことを発見して「驚嘆」しない者などいるはずがないからだ。

弁護士会に所属している人々は、新人弁護士の心中を「驚くべき洞察力でもって」理解しているとされている。アレクサンドロス大王の馬だった弁護士の心の中を理解するのだから、確かに「驚くべき洞察力」が必要だろう、と読者は苦笑せざるを得ない。

弁護士たちが、アレクサンドロスの軍馬だった彼のような人は現代では生きにくいだろうな、それに彼は世界史に残る偉業を達成した存在だし……、と思ってブケファロス博士に好意的だというのもユーモラスだ。あり得ない状況なのに、同僚たちの心情は妙にリアルなのだ。

「現今の社会状況においては困難な立場にあり」「彼の世界史的な意義のためにも」「好意的に遇してしかるべきだ」などの堅苦しい表現が効果的だ。

「それゆえ」「もちろん」「とにかく」などの、ためらいを無理に抑え込む言葉も挿入されている。弁護士たちは実際には、ブケファロスにどう対処したらいいのかとまどっているのだ。

◆現代批判がテーマ

第二段落からは、この散文のテーマが見えてくる。

「現代では(……)偉大なアレクサンドロスに匹敵する者は一人としていない」――現代という時代に対する批判がカフカの意図だ。「アレクサンドロスの軍馬」という大時代的なものをわざわざ持ち出してきたのは、アレクサンドロスの時代から現代を照らしてみるためなのだ。

では「現代」はどのような点で批判されるのか。

「人を殺すことを心得ている者ならたくさんいる」――「人を殺す」とはぶっそうだが、これは人間関係において相手に致命的な心の傷を負わせることが常態化している現代を諷刺するものだ。

「宴会のテーブル越しに友人を槍で突き刺す巧みさにも事欠かない」――社交の場で、言葉の「槍」によって、テーブルで向かい合った相手に痛烈なダメージを与えることを皮肉っぽく表現。

「マケドニアを狭すぎると感じ、フィリッポスを、つまりは父親を罵る者も数多い」――「マケドニア」は、自分が実際に生きている世界だと考えればいい。現代の若者が自分が生きている世界に息苦しさを感じており、また家父長的な父親の圧迫の下で苦しんでいるという意味だ。

最後に語り手は、現代の決定的な問題は大きな目標を示すアレクサンドロスのような存在がいないことであると言う。かつては「方向は大王の剣によって示されていた」が、現代では「方向を指し示す者は誰もいない」と強調される。議論が延々と続くばかりで、「剣に従おうとする者は目をまわすばかり」だ。つまり剣を見つめていると目が回ってしまう、というジョークだ。

大王の剣に従えばよかった時代、つまり人生が単純で生きる目標が明確であった時代と、生の方向が見えなくなってしまい、社交の場で互いに傷つけ合うような息苦しい人間関係や、自分を狭い世界に閉じこめる父親(つまり、プチ権力者)の圧迫の下で生きなければならない現代とが対比される。

◆どう生きるのがいいのか

では、現代ではどのように生きるのがいいのか。

「法律書に没頭する」というのがその答えだ。「おそらく」や「何といっても」などの表現が示すように、語り手はそれが本当には「一番いいこと」であるとは思っていない。ただ、ほかに道はない。エネルギーに満ちあふれる軍馬だったブケファロスが、狭い書斎に閉じこもって本を読んでいる姿は哀れだが、それもやむを得ないのだ。

「自由に」読書にふける、と言われるが、ここでの自由はアレクサンドロスの時代の自由とは異なる。さまざまな法律によってがんじがらめにされた世界の内部でのささやかな自由にすぎない。もはやアレクサンドロスの時代ではないのだから、過去への郷愁などは振り払って、現代社会で自分に割り当てられたちまちまとした仕事に集中して生きていくしかない。

新しい弁護士がアレクサンドロスの軍馬であったという途方もない前提から陽気な調子で始まったこの散文は、こうして最後はペーソスと諦念でもって終わる。

◆ブケファロスはカフカの自画像

ブケファロスは、書類の山に埋もれ事務的な仕事に翻弄される現代人のカリカチュアだが、同時にカフカの自画像でもある。カフカは弁護士ではなかったが、法学の博士号を持ち、半官半民の労働者災害保険局で日々法律の実務に従事していた。

「マケドニアを狭すぎると感じ」という表現は、カフカがずっとプラハからの脱出を夢見ていたことを、「父親を罵る者も数多い」は、カフカの父親との確執を想起させる。

日々法律に関わる仕事に忙殺されるカフカにとって、<自分はかつてアレクサンドロス大王の軍馬だったんだぞ>と空想してみることは楽しいことだろう。労働者災害保険局の守衛の前を通るとき自分に向けられるまなざしを、「いっぱしの競馬通の目で、驚嘆しつつ」自分を眺めているまなざしであると空想することは楽しいことだろう。この散文はこのような発想から生まれている。仕事への不満から出発して浮き浮きするような空想に遊んだのがこの散文だ。

だが、結局はすべては空想にすぎないのであって、もうアレクサンドロスの時代ではないのだから、現代では法律書を頼りにこつこつやっていくしかないのだと自分を慰めるしかない。「法律書に没頭するのが何といっても一番いいことなのだろう」には、そのようなカフカの自己憐憫的な、あるいは自嘲気味の思いが表現されている。

◆なぜ馬なのか

だが、カフカはなぜ自分をアレクサンドロス本人ではなく、その持ち馬に擬したのだろうか。自由を際立たせるためならアレクサンドロス大王を持ち出す方が、読者の共感を得やすいはずである。

カフカが馬好きだったこともあるだろう(★1)。だがより確かなのは、カフカが法律と弁護士の関係をアレクサンドロスと軍馬の関係になぞらえているからだろう。乗り手の指示に従って動くのが馬である。法律に従うのが弁護士である。法律と弁護士の関係を主従の関係ととらえたので、アレクサンドロスとその馬が持ち出されたのだ。

◆まとめ

この小品で表現されているのは、自由への憧れと諦念だ。主人公がかつてアレクサンドロス大王の軍馬だったという途方もない設定によって、閉塞した現代の生とそこでともかくも生きていかざるをえない人間のありさまが、独特のユーモアとイロニー、また苦いペーソスとともに照らし出されている。

■他の人の解釈

ドイツや日本の研究者たちは、この短編をどう解釈しているのか。

◆ヴェルナー・クラフト:1968

剣によって目標に到達しようとする過去の時代が批判されている 。読書に没頭する現代のブケファロスは、普遍的な「正義」について熟考し、それが実現される時を待っている存在。

◆カール=ハインツ・フィンガーフート:1969

現代がその「方向性のなさ」のゆえに批判されている 。ただ、書物に沈潜するブケファロスは、書物の中に「正しい道」、永続的な「真理」を探究している存在。

◆ペーター・U・バイケン:1974

古い書物に没頭している弁護士のブケファロスは、生の方向を見失い、意味のある活動ができなくなっている現代人のカリカチュア。

◆ヴァルター・H・ゾーケル:1978

かつては主人であるアレクサンドロス大王によって大きな目標を与えられていた。しかし、そこには「自律性」はなかった。現代は命令する主人を欠いて目標を失ってしまった。だがその代わり、「平和、静寂、自由といった恩恵を受け取った」 。「命令を与え、生きることの意味を授けてくれた動物的隷属関係のほうがよかったのか、それとも命令されない代わりに生きる意味も奪われてしまった人間的自律の方がよいのか」 という問題が扱われている。

◆ゲルハルト・ノイマン:1979

現代における人間の自己実現の可能性がテーマ。生きる方向が明確であったアレクサンドロスの時代とは異なり、法律書によって組織化された現代においては、方向性は見失われ、自己実現は困難なものとなる。しかし、ブケファロスは「本を読む人」として、つまり言語に携わる者として、自己を確立する。古い書物を読むことは「内部に向かってアレクサンドロスの遠征」を敢行することを意味する。

◆谷口茂:1983

「決断と行動とが支配した、危険だが活気のあった古代と、法律に寄り縋っている、安全だが無気力な現代」とが、ただ「対比的に提示」されているだけ。過去の時代によって現代を批判しているわけではない 。

◆『カフカ事典』:2003

アレクサンドロスの時代とは異なり、現代のブケファロスは法律上の闘いを戦っている。しかし、「この弁護士の法をめぐる活動は、机上で静かに燃える灯のもとに行われるのみ」で、法典との格闘によってすべてのエネルギーを消耗しつくしてしまう。「馬の名前と姿を持った弁護士という諷刺によって、内面に沈潜することで外面的な困難から身を護る者の態度が皮肉られている」。つまり、書物に逃れる知識人を卑小な存在として皮肉っているのがこの作品。

◆ペーター=アンドレ・アルト:2005

この作品は学者の研究を皮肉ったもの。ブケファロスが「古い書物」を読んでいることからわかるように、アレクサンドロスの時代の偉大な行為は、現代では書の研究に置き換えられた。古い書物は現在の生を破壊し、私たちに「致命的な硬直化」をもたらしている。二次的な事実を伝えるだけの古い書物を読むことが、かつての英雄的時代への道を閉ざすのだ。この作品では、英雄的行為と読書が対立しており、後者が否定的に捉えられている。

■おわりに

筆者の「解釈」では触れなかったが、アレクサンドロス大王と馬の関係は、カフカの父親と息子の関係と捉えることもできるかもしれない。

頼りになる絶対者としての父親に従っていた子供の頃の自分と、法律書に指示されて働いている現在の大人の自分。その両者が対照されていると考えることもできる。

カフカの父親といえば、『父への手紙』に描かれたような、家庭内の横暴な権力者としてのイメージが真っ先に思い浮かぶが、そのような父親像が登場するのは、カフカ初期の作品である『判決』や『変身』だ。

だが、『新しい弁護士』が収められた中期の短編集『田舎医者』には、また違った父親の姿が見え隠れしている。

酷薄そうに見えて実はやさしいサーカスの団長(『天井桟敷にて』)、臣下(=息子カフカ)へのメッセージを永遠に届けることができない孤独な皇帝(『皇帝のメッセージ』)、息子の行く末を案じる父親(『家父の心配』)、捕獲した猿のロートペーターと赤ワインを酌み交わすハーゲンベック商会の狩猟探検隊の隊長(『あるアカデミーへの報告』)などだ。

中期のカフカは、父親を今までとは別の観点から捉えようとしている。少しでも父親を理解できないものかと考えているように思われる。『新しい弁護士』も、そのような試みの一環なのかもしれない。

カフカは、短編集『田舎医者』に「父上に」という献辞を添えた。カフカが自分の本を父親に進呈しても、父親は「ナイトテーブルに置いておけ」としか言わなかった。この本の場合も例外ではなかっただろう。

■注

★1:カフカは馬好きで、しばしば競馬を見に行っている。また、短編『田舎医者』を始め、馬が登場するカフカの作品は非常に多い。

■参考文献

Alt, Peter-André: "Franz Kafka. Der ewige Sohn", München 2005, S. 513-515.

Beicken, Peter U.: "Franz Kafka. Eine kritische Einführung in die Forschung", Frankfurt a. M. 1974, S. 295.

Fingerhut, Karl-Heinz: "Die Funktion der Tierfiguren im Werke Franz Kafkas", Bonn 1969, S. 100-102.

Kraft, Werner: "Franz Kafka. Durchdringung und Geheimnis", Berlin 1972, S. 13-15.

Neumann, Gerhard → Hartmut Binder (Hrsg.): "Kafka-Handbuch in zwei Bänden", Stuttgart 1979, Bd. 2, S. 329-331.

Sokel, Walter H.: "Kafka's Law and its Renunciation: A Comparison of the Function of the Law in ≫Before the Law≪ and ≫The New Advocate≪". In: Walter H. Sokel, Albert A. Kipa, Hans Ternes (Hrsg.): "Probleme der Komparatistik und Interpretation. Festschrift für André Gronicka zum 65. Geburtstag am 25. 5. 1977", Bonn 1978, S. 193-215. (「カフカの法と法に対する断念――『法の前』と『新任弁護士』の中で法が果たしている役割に関する比較」、『カフカ論集』同学社、1987、35-70頁)

池内紀・若林恵共著『カフカ事典』三省堂、2003、126頁。

谷口茂『フランツ・カフカ論』明星大学出版部、1983、258-9頁。

森谷公俊『アレクサンドロスの征服と神話』講談社、2007

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?