名機零戦を語る《座談会》 (後編)

ゼロ戦が、日本の大空から消えて三十四年。太平洋戦争で勇名をはせた、あの名機がエンジンの音も軽ろやかに故郷へ戻って来た。「ゼロ戦故郷を飛ぶ実行委」の尽力で、わざわざ海の向こうから“日本人の魂”を運んで来たものだ。戦争を知らない世代が、人口の半分以上を占めるようになった今日、さすがの、敗れを知らなかった“勇者”も戸惑い気味だった。そこで、ゼロ戦とゆかりの深い、実行委の方々をはじめ、源田実参議院讀員、実際にゼロ戦を駆って空をかけめぐった方々にお集り頂いてゼロ戦を語ってもらった。(原文は長文のため、前・後編の2回に区分して掲載。今回は座談会の後編)

司 会: 長峯良斉会長長

参加者: 源田実(名誉会長、参議院議員)、加藤博明(映画「還らざる勇士たち」制作者、零戦故郷を飛ぶ実行委員会委員長)、富永泰史(?)、佐々木原正夫(甲四期)、三上光雄(乙十期)、谷水竹雄(丙三期)

〔前編からの続き〕

長峯

三上さんいかがです?この機関紙は何にも制約されないものですから、何でもどうぞ

三上

零戦は軽戦闘機、紫電改は重戦闘機という感じ。ですから重戦闘機のグラマンF6Fにはかなわない。無理でした。一般的にいって零戦は育ちのいい金持の家のお嬢さん。その次に出て来た雷電はハシにも棒にもかからぬヤンチャ娘、わがまま娘。紫電改は、ジャジャ馬だが、近代的で活発なお嬢さん。三種の戦闘機に乗ってそういう感じでした。

谷水

私は最後まで零戦。弾倉は六十発はいっていたのが、スプリングが弱くなるというので五十五発になった。だから一撃で出てしまう。技術がいりました。もっとも、あとから百発になりましたけど――

三上

カジの利きがよいということを台湾沖海戦の時に味わいました。実戦の経験のある隊長も分隊長もいない時代です。台南飛行場から五十機ほど飛び立った。高度一五○○メートルか一六○○メートルまで上ったら、上も左右も敵ばかり。二百機はいたのじゃないかな。当時の零戦は、練習用のもので、尾輪は固定しているし、パワーは一杯にあげられないと来ているお粗末機。たちまち二十七機ほどが落されてしまった。「これじゃいかん」と一機落したあと台中方向へ離脱したのです。ひょっと後ろをみるとグラマンが二機追って来ている。ぐんぐん追いついてくる。そこで高度を下げて海面スレスレに飛び、盛んに急旋回、垂直旋回をして弾をかわしました。旋回すると尾翼の方を敵の弾がかすめて通って行く。やっとの思いで台中へ着陸しましたが、手と足の震えが、しばらく止まらなかったです。

谷水

B24を落した話をしましょう。昭和十九年八月三十日の夜です。「成都(中国)からB24が台湾空襲に向った」との情報がはいった。夜九時ごろでしたか、私は洋上で待機していたらやって来た。敵も盛に機銃で撃ってくる。サーチライトをつけているので近づけない。一瞬暗くなった時、突っ込むようにして一撃やったら左エンジンから火を吹き、間もなく落下傘が開くのが見えました。無灯火で飛行場に降りた経験があります。艦隊で訓練したお陰です。

長峯

神風特攻の最初は、確か零戦だったですね。あのマバラカット(フィリピン)から出た。

佐々木原

マバラカットから出たあの飛行機は私が運んだものなのです。航空本部から爆装命令が出て、零戦三十機に爆装したのです。十機は着くと同時に、あの台湾沖海戦の余波でやられ、私は二十機を引き連れて台南の大崗山飛行場に運びました。

長峯

特別攻撃隊ということを聞いてどんな感じがしましたですか。

佐々木原

当時の飛行機は殺人機と呼ばれていて、整備不良であちこちの飛行場に不時着していた。そういう事情があったので、マバラカットに着いたのはたった四機でした。もっとも、あとから勢ぞろいしましたがね。まあ、東飛行場に着き、この四機を西飛行場に押して行ったのです。そこにいた甲飛出身の若いパイロットに「何に使うのか」とたずねた。爆装しているので不思議に思ったからです。すると、「投下器はいらない」というのですね。「それでは死んでしまうじゃないか」というと「そういう作戦なんです」。

その後宿舎へ行って飯を食べたのですが、その時一緒に食べている別の連中が「あいつらの行ったあとは、オレ達です」。ド肝を抜かれたですね。翌日私も見送りに行ったのですが「この連中、どう解釈したらいいのか」と首を傾げました。塔乗員としては、一回で足りなかったら帰って来て爆弾を装てんし、再び飛んで行けばいいというふうに考えていましたから・・・

同僚に倉田君というのがいましてね、「えらい命令を受けてしまった」というんです。四機の特攻機を護衛して、敵の攻撃を排除しながら戦果を見届けて帰還せよ、という命令だったんです。特攻の戦果が知りたかったのですね。

三上

私は台中で聞きました。神風特別攻撃隊という言葉ではなかったけれど、一機一艦体当たり作戦ということで。台湾沖海戦が終わってから、あとの態勢をどう立て直すかを考えていた時ですね。

広い講堂の中で電灯を消し、神棚の灯明だけをつけた情況下で聞いたのです。まず、許嫁のいる者、一人息子、妻子ある者は前に出ろ、ということから始った。残ったのは次男、三男のパイロットだけ。「こうする以外に日本を救う道はない」ということでした。当時の台南とか台中は平和そのもので、こんなこといわれてもピンと来る筈がなく、キョトンとした感じだったです。でも間もなくその後で、分隊長に「俺が行く時は一緒に来てくれるか」といわれて「一緒に参りましょう」といったことを覚えています。台湾からクラーク飛行場(フィリピン)へ行った時、教え子達が「私達は第2次攻撃隊に編成されました」と報告に来るのだが「元気にやれよ」といえなかったですね。

長峯

わが身にそれが来るというような感じがありましたか。

三上

そんな感じではなく、来たらしょうがないなあといった-。

谷水

私はそこまでやらなくても、と思いました。最初爆戦隊を編成して、毎日毎日訓練をしました。トラック島に移ってからは夜間訓練の連続です。命中率は七○%だったと思います。これが特別攻撃隊編成の最初のデータになったと聞いています。台湾にいってから特攻の話を聞き、そこまでやらなくてもという気持ちになったのです。「特攻隊みたいなバカなことするなよ」と言い合ったことを今でも覚えています。

長峯

私は索敵で飛行艇に乗っていて、戦闘機乗りは大変だなあ、と胸を打たれました。戦闘機乗り三人三様の面白い話でした。

三上

来たらしょうがないなという感じだったのが、隊長がガダルカナルは日本軍が三日早く諦めたからあゝなった。フィリピンもガダルカナルの二の舞いとなった。これが日本本土に及ぶようだったら大和民族は絶滅するというようなことをいった。これで納得したのです。

何しろ零戦は、特攻として相当数突っ込んでいます。私も命令があれば突っ込んだでしょう。たくさんの同僚がそうして死んで行った。ですから零戦には華やかさより悲惨な思い出が多いのです。今更、外国からゼロ戦を持って来て飛んで欲しくないとも思いますね。

源田

特攻隊といえば思い出すことが多い中で、こんな話を覚えている。私は軍令部にいて航空担当だった。昭和十九年にマリアナで負けてから「特攻をやれ」という空気が強くなった。私は断呼として断わった。「そんなことは命令で出せるものではない」という信念があったからだ。百%死に追い込むことを上命でやることは出来ないと心に決めていたのだ。このような訳でこのころ次から次にと私のことをクソミソにいう言葉が聞えて来た。

ただ「丸大」の神雷部隊の準備だけはしておけといっていた。あれは面白い着想だったから。

ある日、大西さんが第一艦隊長官に出る時「お土産がほしい」といって来た。私はだから部隊を一つ付けました。しかしまた後から戻って来て「兵力をくれ」としきりに頼む。同期の猪口君も一緒だった。「どうしても出せない。これ以上兵力をというのなら横空を解散しなければならない」とハネつけたら、大西さんが「もういいよ」といわれた。私はその時「海軍もいよいよ特攻をやるのだな」と思った。特攻をやっていいかどうかの意見申告は一つもないのだが、最初の四機の特攻「敷島隊」の時は、電報ですぐわかった。空母に一機命中また一機命中とある。爆弾なら一発命中でしょう。「いよいよやったか?」と電報読む目から涙が出て来てどうしようもなかった。

これを発表するかどうかでモメた。海軍省は「発表せず」というが、私はこのあと陸軍がやれば陸軍省は必ず「する」。私は発表しようという方だったので、とうとう発表ということになったのです。

特攻をやったというので、私はすぐフィリピンへ飛んだ。大西長官に会うと「源田君、これは指揮官の慈悲だよ」と静かにいわれた。どういう意味かというと、攻撃をしかけると、ほとんどが帰ってこない。どうせそうなら、必らず相手に当たって死ぬ方が軍人として、パイロットとして本望だろう、という意味。私はフと「この人はこの戦が勝っても負けても腹を切る覚悟だな」と思いました。

長峯

予科練についてはどうお考えですか。

源田

予科練制度は海軍の傑作だったと思う。これがなければ、あれだけの戦果はあげられなかっただろう。実際、各兵種の中で一番の成果をあげたのが予科練だったのだから。

だが真珠湾でこれを預けられた時には参った。分隊長達は苦情を言いにくる。それを「これを使ってやれ」と私は叱ったものだ。後では一番の中堅となったのだから、あれでよかったのだ””

長峯

「ゼロ戦故郷を飛ぶ」実行委の加藤さん、何故日本へゼロ戦を持ってこられたのか、その辺のところを。

加藤

私は戦争を知りません。戦争を知らない世代から見た過去の日本という面もあります。それから、あの大戦で日本を背負って戦った各機を、興味本位ではなく持って来たかった。東南アジアの国々へ行くと、玄関口ではもう戦争の面影は残っていない。しかし玄関口でないところにはまだまだ戦争の傷跡は残っている。そうしたものを見た時、あのように戦った人たちに、戦争を知らない世代から何かしてあげられないかと考えてしまったのです。私は「帰らざる勇士」という映画を作りましたが、これは戦争を知らない世代が、戦った世代に奏でる鎮魂歌だったのです。

私はかつてマバラカットに行って立ったことがあります。今はもう砂糖キビ畑の中になっていますが、あの燃えるような太陽の下でも「なぜこう寒いのだろう」と感じたほどだった。こんな姿で飛び立って行ったのだろうかとゼロ戦を思い浮かべてハダ寒さを感じたのです。戦争を二度と再び繰り返さないためには、語り継がねばならないのではないかと心に誓ったのです。

長峯

厚木で慰霊祭をした時のことですが、上を飛んで二降下、バンクしただけで物足りなかった。もう日時がたっているのでスタントは出来ないんじゃないか、という声もありました。その点はいかがですか。

富永

試験飛行の許可条件は急激な操作は避けることというようになっていた。しかし航空局の検査官が木更津に来た時に、私は米人パイロットに「スタントをやってくれ、俺が責任を持つ」といっておいた。だから木更津では超低空、ロールなどあらゆるスタントをやった。検査官を横目で見ていたら「マニュアルにある条件を満たしてくれればいい」ということになったのです。前日、厚木到着時スタントをやったら、海上自衛隊の某幕僚が「何ということをしてくれたのだ、航空法違反で告訴する」とカンカンに怒っている。しかも、「直ちに厚木から出て行ってくれ」とまでいったのです。私たちは木更津から厚木までの片道しか飛行許可をとっていない。それなのに出て行けという。仕方なく米軍基地司令に頼み込んで十二月までの米軍格納庫で“滞在許可”を得た。こういう事情があったのです。

佐々木原

ちょっと一言。ゼロの評価というのは海外で高いですね。渡米した時、当時のパイロット達がいっていました。あんなに怖い飛行機はなかったと。本当に、零戦を見ると逃げて行くのです。ゼロが来たら二機以上で立ち向かえ、という指令が出ていたそうです。ラバウルで闘ったアメリカ人が「二十七機で飛び立ったら、たった七機しか帰らなかった。一瞬の出来ごとで二十機が撃墜されてしまった。怖い飛行機だった」と。海外での評価の方が高いですね。

長峯

日本人は戦争に敗けてから卑屈になりましたね。いけないことですね。

加藤

アメリカ人は物を大切にしますよ。ゼロ戦も大変な金をかけて修復した。砂漠の中の博物館ですけれど。

富永

ゼロ戦を持つてくるに当って、左翼の学生の反対が当然あると思った。だから警察はもちろん海上保安庁、自衛隊にも保安面の万全を依頼したのです。ところがどうでしょう。労組までが励ましてくれ、左翼学生のデモもない。やはり「国民のゼロ」であると思いました。こうしたことから海上自衛隊も考え直してほしい。

加藤

皆さんの力で故郷へ帰ったゼロ戦を、アメリカへ返さないでほしい。十二月までは木更津にいますが、これがアメリカに戻ってしまうと、二度と再び来日はしないでしょう。

長峯

加藤さんには来る22日の慰霊飛行には宜しくお願い致します。それではこのへんで、皆さんお忙しいところ、たいへんありがとうございました。

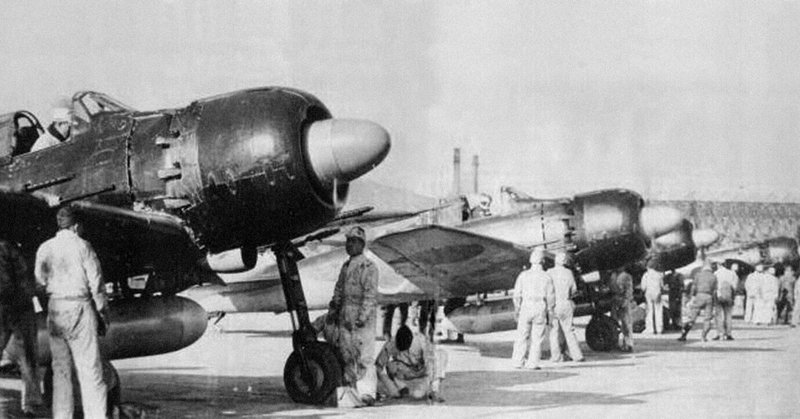

〈写真は昭和20年、九州において特攻に備える零式艦上戦闘機52型 Wikipediaより〉

(海原会機関誌「予科練」28号 昭和53年10月1日より)

予科練の所在した陸上自衛隊土浦駐屯地にある碑には以下の碑文が残されている。

「予科練とは海軍飛行予科練習生即ち海軍少年航空兵の称である。俊秀なる大空の戦士は英才の早期教育に俟つとの観点に立ちこの制度が創設された。時に昭和五年六月、所は横須賀海軍航空隊内であったが昭和十四年三月ここ霞ケ浦の湖畔に移った。

太平洋に風雲急を告げ搭乗員の急増を要するに及び全国に十九の練習航空隊の設置を見るに至った。三沢、土浦、清水、滋賀、宝塚、西宮、三重、奈良、高野山、倉敷、岩国、美保、小松、松山、宇和島、浦戸、小富士、福岡、鹿児島がこれである。

昭和十二年八月十四日、中国本土に孤立する我が居留民団を救助するため暗夜の荒天を衝いて敢行した渡洋爆撃にその初陣を飾って以来、予科練を巣立った若人たちは幾多の偉勲を重ね、太平洋戦争に於ては名実ともに我が航空戦力の中核となり、陸上基地から或は航空母艦から或は潜水艦から飛び立ち相携えて無敵の空威を発揮したが、戦局利あらず敵の我が本土に迫るや、全員特別攻撃隊員となって一機一艦必殺の体当りを決行し、名をも命をも惜しまず何のためらいもなくただ救国の一念に献身し未曾有の国難に殉じて実に卒業生の八割が散華したのである。

創設以来終戦まで予科続の歴史は僅か十五年に過ぎないが、祖国の繁栄と同胞の安泰を希う幾万の少年たちが全国から志願し選ばれてここに学びよく鉄石の訓練に耐え、祖国の将来に一片の疑心をも抱かず桜花よりも更に潔く美しく散って、無限の未来を秘めた生涯を祖国防衛のために捧げてくれたという崇高な事実を銘記し、英魂の万古に安らかならんことを祈って、ここに予科練の碑を建つ。」

昭和四十一年五月二十七日

海軍飛行予科練習生出身生存者一同

撰文 海軍教授 倉町秋次

公益財団法人「海原会」は予科練出身戦没者の慰霊顕彰と遺書・遺品などを管理しています。詳しくはホームページ、ツイッターをご覧下さい。

海原会ホームページ

https://yokaren.jp/

海原会ツイッター

https://twitter.com/unabara_yokaren