「好きなものをゲームにする方法note版」6 最終回:マニュアルを作る

「好きなものをゲームにする方法note版」は、創作の基本的な原理と流れを、実戦形式で体験する講座をテキスト化したものです。

池袋コミュニティ・カレッジで開催された全6回のワークショップ「米光一成のゲームづくり道場」(2018年4月~9月)をベースに再構築しています。

米光一成は、「ぷよぷよ」「はぁって言うゲーム」「あいうえバトル」「大炎笑」などのゲームを作った人。

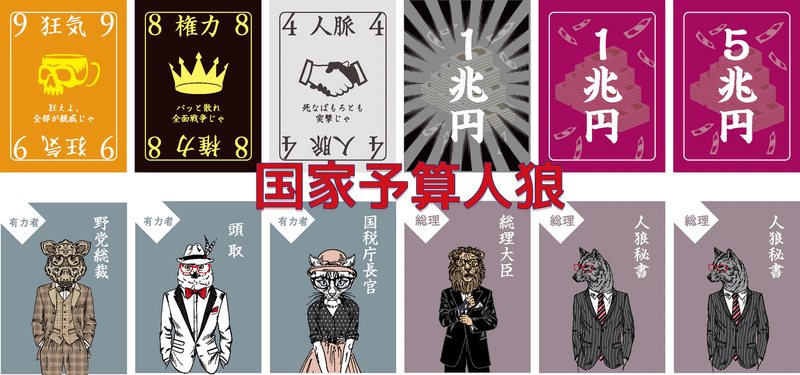

最新作は「走れメロスたち」と「国家予算人狼」。ただいまゲームマーケット2022秋での取置予約受付中です!

「好きなものをゲームにする方法note版」今回はステップ6。最終回です。

以前の回はこちら↓

では、ステップ6「マニュアルを作る」スタート。

■マニュアルに必要な要素

ゲームができたら、いよいよマニュアル作りです。

マニュアルを書く前のコツとして、自分のゲームを3分ぐらいで人に説明してみるのをおすすめします。

やってみると、どこが伝わりづらいかとか、どう説明したらわかりやすいかがよくわかるので。

ゲームが回るようになったらマニュアルは作ったほうがいい。ブラッシュアップしてルールをあれこれ変更していくと、いま、どのルールだったか自分でも分からなくなることもあります。

ちゃんと記録を残しているほうがいい。どう変化させたか、どういう改善をしていったかの記録としてマニュアルを作る。ゲームを改善するたびにそのマニュアルを作り変える。

テストプレイも、終盤になると、自分でゲーム説明をしないほうがいいです。マニュアルを読んで、理解してもらえるかをチェックしてもらう。これ、そうとうやったほうがいいです。なかなか穴があっても見つけにくい。

もうルールを熟知しているから、どこでどうつまづくか自分では分からない。なので、ゲームをいっさい知らない人に、マニュアルとゲーム本体を渡して遊んでもらえるのか、繰り返しチェックする必要があります。

迷ったり、間違ったところはマニュアルを修正する。

マニュアルに必要な要素を説明します。

《タイトル》

タイトルがまだ決まってない人も、ひとまず仮で決めておくと、他の人がイメージしやすいです。

《プレイ人数》

たとえば3〜5人とかね。

ゲームのパッケージに明記してあることが多いです。

《プレイ時間》

だいたいの時間を書く。たとえば15分とか。

《年齢》

みんな年齢ってどう設定してる? まあ、よっぽど子供向けを意識して作ってないかぎり、7歳以下はほぼない。

心理学者ピアジェの認知発達段階説によると、7歳から自分中心性から脱却して相手の立場にたった考え方ができるようになる。他の人のカードはどうなんだろうと想像することができる。

なので、シンプルでわかりやすいこども向けのゲームなら7歳からできるかもしれないけど、まあ当然、こどもによってすごい幅があるので。

出嶋くんは何歳にしてるの?

ーー10歳です。10歳はかんたんなやつはだいたいできる。

「おにぎりさん」も10歳?

ーーあれは8歳からにしてます。

8歳できんの? けっこう高度なことやってるよね。

ーー難しいかも(笑)。

はははは。まあこのへんは、むずかしい。実際にやってもらうにしても限度があるので、何歳からというのはたいへんです。

人数、時間、年齢は基本情報ですな。

で、忘れがちなのが、

《内容物》

内容物も明記しておいたほうがいいです。

パッケージのなかに何があるか、プレイする前にわかったほうがいい。

イベントカード8枚、通常カード32枚、とかね。

どういった種類のカードが何枚あるか。カード以外にも、サイコロとかボードとかメモ用紙とか。

《用意するもの》

パッケージに入ってないけど必要になるものがあるなら、たとえば「筆記用具を用意してください」とかね、書いておくといいです。

《目的と概要》

おおざっぱな、こんなゲームですっていう説明です。

「はっけよいゲーム」だったら、「はっけよいの掛け声カードを出しながらのこったカードを集め、試合モードになったらのこったのこったと言いながらのこったカードを出して、最後までのこった人が勝ち」とか。

あんまり長くかくと、概要として読みにくくなります。3行ぐらいのイメージです。

《ゲームの準備》

ゲームを始める前にすることを書く。

たとえば「プレイヤーに6枚ずつカードを配ります。山札から場に3×2段で表にしてカードを配置します」とか。

《ゲームの手順》

ゲームをどういうふうに進めていくか。

マニュアルでいちばん長くなります。

《ゲームの終了》

終了条件を書く。

なにがあったら勝ちか。

最後に得点計算があるものは、計算方法も書きます。

《サマリー》

最近つけたほうがいいなーと思ってるのがサマリーです。

シンプルなゲームでも、ルールを書き出すとけっこうな文量になっちゃう。マニュアルを1回読んで概要を掴んだ人が、要点だけぱっと見て確認できるように、サマリーをつけると親切です。

そうするとマニュアルのどこに書いてあったっけって毎回探さなくていいので。

まだついてるボードゲームが少ないんだよね。

ここから先は

¥ 400

サポートいただいたら、記事に還元できることに使います。表現道場マガジンをよろしく! また、記事単体で購入できますが、月額800円「表現道場マガジン」がお得です。