みずがめ座の変光星は共生星

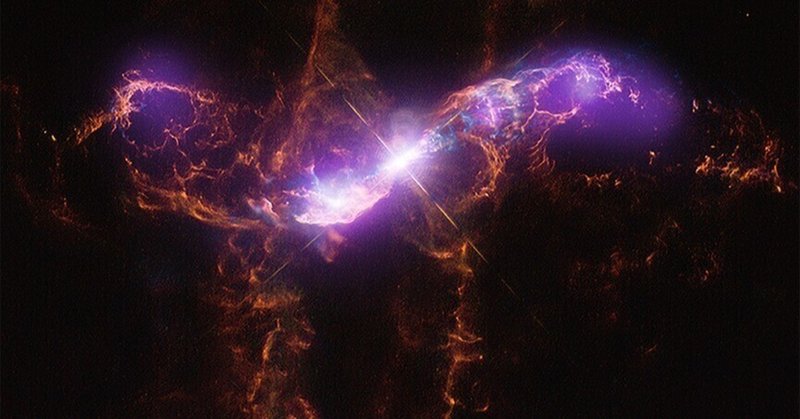

みずがめ座変光星R(R Aquarii)の写真です。

思わず見惚れてしまう。

変光星というのは、星の明るさが、80日〜1,000日ほどの周期で変化する恒星で、現在3万個ほど発見されているとのことです。

なぜ、明るさが変わるかは、いくつかのメカニズムがあり、星が定期的に膨張と収縮を繰り返すもの。

あるいは、二つの星が互いの周りを回っていて、周期的に一つの星の影に入ることによるもの等がある。

このうち、星自体が周期的に膨張収縮を繰り返して、その明るさを変えるタイプのものをミラ型変光星という。

ミラというのは、ラテン語で「びっくり」という意味で、1596年歴史上初めて発見された変光星、くじら座オミクロン星に付けられた名前。

○○座α星とか、β星とかいうギリシャ文字は、その星座に含まれる星を明るい順に、α、β、γ、・・・と付けている。

ところで、このみずがめ座変光星R(R Aquarii)は、どのタイプかというと、実は、両方なのだ。

つまり、ミラ型(膨張収縮型)と連星型の混合タイプなのです。

膨張収縮する、暗い赤色巨星(ミラ型変光星)と明るい白色矮星が連星になって互いの周りを回っているので、両方の原因が相まって明るさが変化する。

なおかつ、この白色矮星は、定期的に大爆発を起こしている。

白色矮星は、星の終末期の状態でその寿命は長く、現在の宇宙の年齢(138億年)より長いと考えれている。

つまり、白色矮星は、爆発など、大きな変化が起きない。

なのになぜ?

そのメカニズムは、こうだ。

まず、連星をなしている赤色巨星の外殻のガスが白色矮星の重力に引かれて、白色矮星の表面に降り積もる。

この降り積もったガスが一定程度貯まると、熱核反応を起こして爆発する(つまり水爆)。

この時、強力な光ともに時速1000万マイル(時速1600Km)におよぶスピーで星の外層を吹き飛ばす。

そしてこの吹き飛ばされた外装のガスが星間物質にぶち当たり衝撃波を作り出す。

その衝撃波から出ているX線画像が下画像。

そして、光学望遠鏡で捉えた画像に、このX線の画像を重ね合わせたのが、ヘッダー画像にある、下の画像。

このR Aquariiを観測すると、温度の低い赤色巨星のスペクトルと温度の高い白色矮星のスペクトルの両方が同時に観測される。

高温のスペクトルは、低温の赤色巨星から移転したガスが高温の白色矮星の周りに作る膠着円盤から、出ていると考えられている。

そこで、このような星を共生星と呼ぶ。

美しいだけでなく、なかなか興味深い星なのだ。

サポートしていただけるなんて、金額の多寡に関係なく、記事発信者冥利に尽きます。