世界大百科事典の項目から(司法試験:基本7科目)

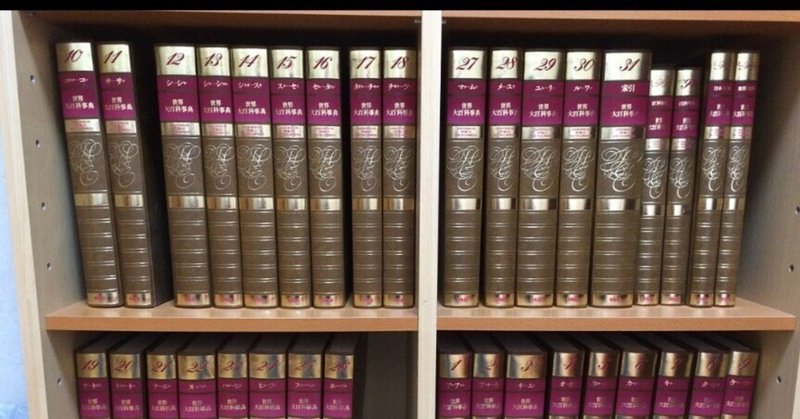

たまに参考書で分からない記述があると、平凡社の世界大百科事典で用語を調べることがありますが、深みのある記述でびっくりします。僕の持っているのは1998年に日立デジタル平凡社から発売されたCD-ROM版で、

"平凡社の「世界大百科事典」全35巻を1枚のCD-ROMに納めた・・"

とパッケージに書いてありました。内容も、1998年以前です。

司法試験の基本7科目についての記事を抜粋してみました。

それぞれの項目から、端的に各法の特色を示しているように思えた記述を抜粋していますが、元記事はもっと長いです。

○民法

執筆者:平井 宜雄

(抜粋)

一般に実質的意義の民法とは,〈私法の一般法〉であると考えられている。私法とは公法に対する概念であり,一般法とは特別法に対する概念であるから,それぞれの意義を明らかにする必要がある。公法とは命令服従を指導原理とする法であり,私法とは自由平等を指導原理とする法である,と一般に説かれるが,これは法律の規律のしかたまたは規律の対象となる社会関係(公法は多くの場合に行政機関相互間または行政機関と個人の間の法律関係を規律し,私法は個人間の関係を規律することが多い)に着目した漠然とした区別であって,日本の現在の実定法体系に即して法技術的に見るかぎり,公法と私法との区別は,それほど大きな意義を有しない(この区別は結局個々の法律の規定の解釈に帰着する),というのが現在の有力な考え方である。

○民事訴訟法

執筆者:新堂 幸司

(抜粋)

実質的意義の民事訴訟法は,〈私法〉および〈裁判法〉とあいまって国家制度としての民事訴訟制度を成り立たせているものであり,これには,形式的意義の民事訴訟法のほか,〈民事訴訟費用等に関する法律〉(訴訟費用),人事訴訟手続法(人事訴訟),行政事件訴訟法(行政訴訟),破産法(破産),和議法(和議),会社更生法等の諸法律,さらに種々の最高裁判所規則(民事訴訟規則のほか民事執行規則,民事保全規則等がある)の形で存在している。私法が民事裁判の内容を規律する法であり,裁判法が裁判所の組織,権限,職務等を定めているのに対し,実質的意義の民事訴訟法は,民事訴訟のやり方,進め方を定めているものである。

○商法

執筆者:菅原 菊志

(抜粋)

通常は商法典をさす。日本には1899年に制定され,同年6月16日から施行された商法(第1編総則,第2編会社,第3編商行為,第4編海商)がある。ところが〈商法〉という名称をつけて制定された法典(形式的意義における商法)はドイツ,フランス,日本などにはあるが,イギリス,アメリカ,あるいはノルウェー,スウェーデンなどには商事に関する多数の成文法はあるが,いわゆる商法典はない。それはそれぞれの国における沿革的事情や立法政策によるものであり,また商法典を有する場合にもその内容は,国により時代によって同じではない。商法典がないからといって商法がないわけではない。商法典の有無や内容と関係なく,〈商法〉として統一的体系的に把握されるべき特殊の法域(実質的意義における商法)が認められる。つまり企業関係に特有な法規の総体である商法は,国や時代によって,その形式や内容は同じではない。商法典は実質的意義における商法の発展の歴史の一つの発現形態である

○憲法

執筆者:樋口 陽一

(抜粋)

実質的意味の憲法,すなわち,基本的な統治制度の構造と作用について定めた法規範は,どのような社会についても,問題となりうる。今日,憲法を有する社会の単位として実際上問題となるのは,国家であるが,成文であれ不文であれ,また,内容がどのようなものかは別として,この意味での憲法をもたない国家はない。実質的意味の憲法は,法学的定式でいえば,〈最高機関に関する規範〉すなわち〈組織規範〉と,〈人民の国家権力に対する関係に関する規範〉(H. ケルゼン)とから成るが,何がそれに該当するかは,必ずしも論理的にだけ決まるのではなく,歴史的な事情によって違ってくる。

○行政法

執筆者:室井 力

(抜粋)

行政法とは,行政を行う組織,行政活動およびそれらに関する紛争処理ないし行政救済の法をさす。日本では,伝統的に,このような広い意味における行政法のうち,とくに〈行政に特有な国内公法〉のみをさして行政法と称してきたが,このような定義は,明治憲法下以来の公法と私法との行政法における概括的二分論の強い影響を残すものであり,今日ではこの概括的二分論自体の理論的意味があいまいになっていて,現代行政法の説明のためには有効な定義とはいえない。そこで,近年では,公法か私法かというような抽象的概念論議にこだわらず,〈行政組織,行政活動および行政救済に特有な法〉,すなわち,行政を規律するがゆえに他の法分野にみられない特色をもつ法を行政法とよぶ者が多くなっている。

○刑法

執筆者:内藤 謙

(抜粋)

刑法とは,犯罪と刑罰に関する法であり,どのような行為が犯罪となり,その犯罪にどのような刑罰が科せられるかを規定した法である。それは,まず,六法全書に〈刑法〉(1907年法律第45号)という名称で収録されている法律,すなわち刑法典である。そこには,殺人罪,窃盗罪などの典型的な犯罪とそれに対する刑罰がほぼ網羅的に規定されている。これを〈狭義の刑法〉または〈形式的意味の刑法〉という。しかし,犯罪と刑罰に関する法は,刑法典に限られない。〈暴力行為等処罰ニ関スル法律〉(1926公布),〈軽犯罪法〉(1948公布),〈航空機の強取等の処罰に関する法律〉(1970公布)など,時代と社会の変化に対応して,刑法典を補充するために制定された特別刑法も,刑法である。さらに国家公務員法,道路交通法,所得税法など数多くの行政法規の中に,行政目的達成のために規定されている罰則も,行政刑法といわれる。刑法典のほかに,このような特別刑法や行政刑法をも含めるとき,それを〈広義の刑法〉または〈実質的意味の刑法〉という。

○刑事訴訟法

執筆者:松尾 浩也

(抜粋)

刑事手続の進め方,関係者の権利義務など,刑事訴訟に関する主要な事項を定めた法律。現行法は1948年に公布され,その内容は,裁判所の管轄,裁判官の除斥,忌避,弁護,強制処分,訴訟費用,捜査,起訴,公判,上訴,再審,略式手続,裁判の執行など,刑事手続の全般に及んでいる。・・(中略)日本国憲法の制定と連動する形で全面改正を受けた主要法典は,民法第4編(親族),第5編(相続)と刑事訴訟法だけであり,これらの法領域が,憲法秩序の変化に敏感な部分であることを示した。その後,53年に中規模の改正が行われたが,昭和30年代以降,実質的な改正はほとんどなく,多数の判例に支えられ,運用は定着した状態にある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?