PolkadotのParachain、KILTについて知ろう

こんにちは、you425です。

今回はParachain紹介シリーズ第六回、KILTについて書きたいと思います。

Polkadotって何?という方はこちらをどうぞ。

※個人の解釈や感想が強めに出ますのでお気をつけください。

1.KILTとはどんなプロジェクトか?

まず基本情報です。

Polkadotでの名称:KILT($KILT)

Kusamaでの名称:KILT($KILT)

KusamaはPolkadotのカナリアチェーンとして作られているため、Polkadotに実装前の機能を先行して実装していきます。

その為、各Parachainもそれに対応したり自分たちも実験的な機能を実装するためにKusama用にParachainを用意することが多いです。

これからPolakdotのPLOに参加するという方は、Kusama用のチェーンがどのようになっているかをチェックするといいでしょう。

といいつつ、今回のKILTは同じチェーンをそのまま使いますので参考ではなく内容そのままです。

詳しくは後ほど。

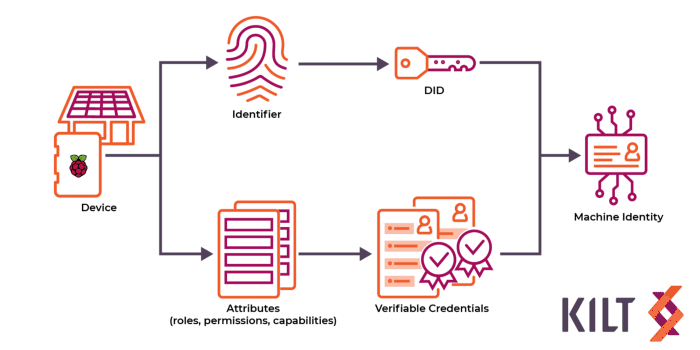

KILTはWEB3.0の世界観において重要なポイントの一つであるDID(分散型ID)を実装するためのインフラストラクチャです。

これによりPolkadotでDIDを利用したアプリケーションを構築することが出来ます。

難しい雰囲気出てきましたが…ご安心下さい、後ほど説明いたします。

開発はBOTLabs GmbHというドイツの会社(メンバー自体はグローバル)が行っています。

複数のブロックチェーンの研究開発や促進をするグループ(主にドイツ・ヨーロッパ)に在籍しており、業界のイノベーションを進めるために活動していることがうかがえます。

情報が少ないですが、主にPolkadot関連や比較的若いVCが5つほど参加しているようです。

各VCのポートフォリオを見ると新しめのDeFi以外のブロックチェーンプロジェクトが載っているので色が出ていて面白いです。

W3Fからは2回Grantを受け取っていて、古参メンバーとしてよくPolkadot系の集まりには顔を出している印象です。

CEOのINGO RÜBE氏はINATBAという170もの会社が参画するブロックチェーン開発のための国際協会の創設メンバーや同様の組織の理事を務めていたり、ビジネス開発のCHRISTINE MOHAN氏は長年ITメディアに務めW3FやPolkadotのCMOを務めていたりとかなり強力なメンバーがそろっています。

2.DID(分散型ID)ってなんだ?

WEB2.0の世界では、個人情報に対する主権が殆どありません。

例えば、僕たちはどこかのショッピングサイトを使うために個人情報を入力します。

提出された情報はサーバーに保管され、僕たちに所有権(編集できても消去できない)はありません。

それだけでなく、どこかの企業のサーバーに個人情報が集積されるためハッカーたちにとってのハニーポットとなります。

今年もFacebookで5億3300万人分の個人情報が流出したと騒ぎになりましたが、毎年のように大企業で流出事件が起きていますし、報道されないような小さな流出は日常茶飯事です。

また、集積した個人場を販売して収益を上げている企業もあるでしょう。

このように僕たちのプライバシーは現状かなり危険な状況にあります。

そこでDIDというものが出現しました。

DIDは企業のサーバーに個人情報を保存するのではなく、分散型のサーバーや自身のストレージで情報を保存してその管理はユーザーがします。

全ての情報は暗号化されており復号するための秘密鍵はユーザーが管理しているのでサーバーが攻撃されても情報は暗号化されていて分かりませんし、復号するためには個人を攻撃して秘密鍵を盗み出す必要があり費用対効果がかなり悪くなるのでインセンティブが落ちます。

また、今までは企業側に悪用されていた可能性がある情報を守ることが出来ます。

このように、WEB2.0の世界ではいいように利用されていた個人情報を守るため、WEB3.0においてDIDは重要な要素となります。

また、DIDの特徴の一つとして明かしたいところだけを相手に見せるということが出来ます。

例えば、コンビニで貴方がお酒やたばこを買うとしましょう。

その時に年齢確認をされて免許証を出した場合、顔写真と生年月日だけでいいのに名前や住所など、不必要な情報まで提出してしまうことになりこれは大きな問題です。

DIDでは他の情報を伏せたままに必要な情報だけ正しいものとして提出できるため、プライバシー性が優れています。

他にもDIDでは相互運用可能な共通規格を利用するため、単純に会員登録など同じ情報を使いまわすことが出来るので利便性が上がります。

最近では「Twitterでログイン」などありますが、結局はどこかに集中管理されている情報を回していたり、情報を読み取るだけで新しくその会社で情報を保存したりと根本的な解決には至っていません。

KILTでは、DID利用するためのインフラストラクチャを提供します。

3.KILTの仕組み

それではどのようにしてDIDを実現していくか見ていきましょう。

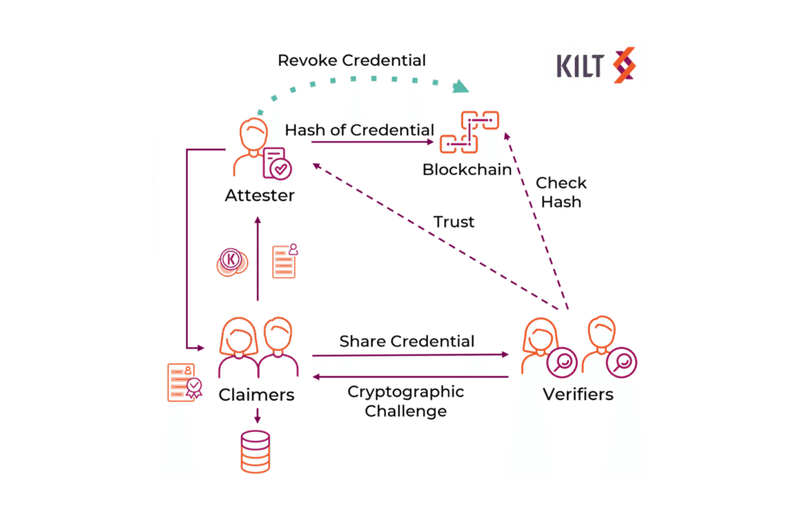

まずは登場人物の解説です。

Claimers:ユーザー

Attester:資格情報の認証をする企業等

Verufiers:提出された情報の検証者

流れは以下のようになります。

1.ClaimersはDIDを作成し、個人情報をAttesterに認証してもらう。

2.Attesterは提出された個人情報に対し、正しいものならばKILT上に資格情報に関するハッシュを保存(個人情報は保存されない)し、承認証明をClaimersに渡す。

3.Claimersは個人情報と承認証明をセットで保存する。

4.個人情報の提出が必要な場合に、ClaimersはVerifiersに承認された情報を提出し、承認証明をKILT上に確認し、符合すれば正しいものと認識して受け付ける。

承認済みの個人情報なので、内容を確認する必要がない。

※提出された情報を保存するかどうかは相手による

ざっくりこのような感じです。

Attesterは通常の企業がやり、この企業を信頼するプロジェクトがKILTの仕組みを使って簡単にKYCをすることが出来ます。

Attesterの認証時に$KILTが費用として掛かりますので、申請する企業によってスピード感や信頼性、提供内容により競争が起きると思われます。

また、重要なのはKILTはjavascript(WEBで当たり前に使われているプログラミング言語)で動くSDKを提供していることです。

これにより、ブロックチェーン企業でなくてもKILTのシステムを使うことが出来ます。

素晴らしい!

4.Polimec

KILTでは、他にもPolimec(Polkadot Liquidity Mechanism)というプロダクトがあります。

Polkadot上でICOをしたりERC-20で発行して資金を集めたトークンを簡単にPolkacdotに移行することが出来ます。

KILTのDIDはもちろん組み込まれるので、KYCを通してAML対策をした資金調達ができるため、今後の規制されていく業界で役に立つと思われます。

5.クラウドローンの情報

KILTはBifrostと同じように、チェーンは1つのみです。

そしてリース期限が切れるまではそのままKusamaにおり、切れるタイミングでKusamaに残り続けるかPolkadotに移行するか決めるガバナンス投票が行われるため、その時までどうなるかわかりません。

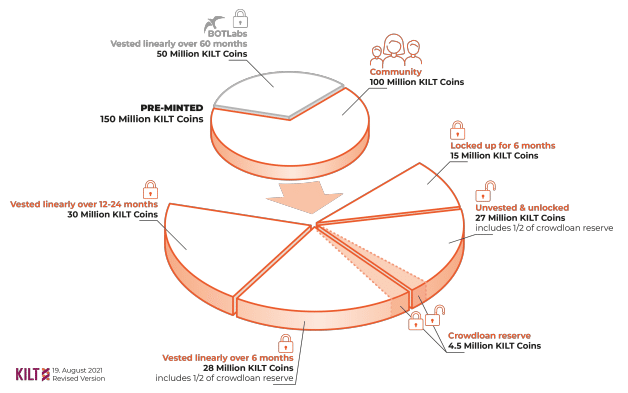

トークンは供給上限が2.9億枚で初期供給は17%の3400万枚。

450万枚がクラウドローンで予約されました。

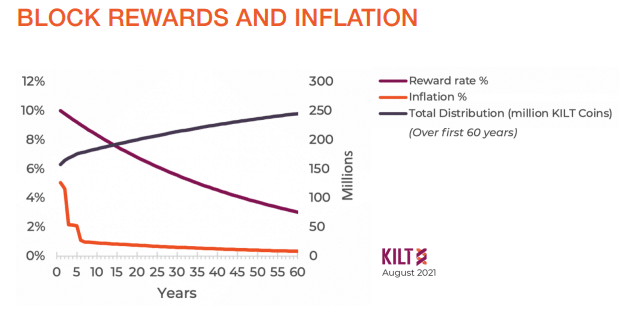

クラウドローンのアロケーションをパーセントで考えると少なく感じますが、KILTは低インフレモデルを採用していてインフレ率が低いことと供給上限型(60年発行し続ける)であることを考えるとそこまで極端に低いということはないと思います。

クラウドローン時の貢献上限は22万KSMで、これは4日で埋まり人気の高さを見せつけました。

2回目のPLO時に、トレジュアリーにあるKILTコインを売却してクラウドローンは行わずに勝負するのか、また集めるのかはガバナンス次第です。

少なくともアロケーションの中に次のクラウドローン用のトークンは予約されていません。

もし参加したいという方は、継続して情報をチェックする必要があります。

6.まとめ

今回はKILTのお話でした。

残念ながらクラウドローンに参加できる可能性はかなり低いですが、それでも重要なプロジェクトであることは間違いないので内容を知っておいても無駄にはならないと思います。

Polkadotエコシステムを触るのであれば、どこかしらで関わることにはなるでしょう。

これを機に、WEB3.0の世界について想いを馳せてみてはいかがでしょうか。

次回はManta Networkについて書きます。

最後までお付き合い頂きありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?