ブロックチェーンには何故インターオペラビリティ(相互運用性)が必要なのか

こんにちは、you425です。

そろそろ「ブロックチェーン世代間戦争!勝つのは誰だ!?」シリーズの続きを書こうと思っていたのですが、その前にインターオペラビリティ(相互運用性)について説明を入れた方が理解が深まると思ったので、先に今回の話をすることにしました。

特に普段取引所くらいしか使わない方には実感沸きづらい話だと思います。

以前この辺の内容には触れていたので、最初はおさらいを兼ねて進めていきます。

今回はなるべく難しい話は抜きにしたいと思っていますが…できるかな…!?

1.各ブロックチェーンは断絶している

前にブロックチェーンは国だと例えましたが今回もその例えで進めます。

基本的に、各ブロックチェーンは1つの独立した国の様に存在しているんですね。

実際、地理的にも法律的にも全く異なる国家のイメージでいいです。

断崖絶壁の孤島の様になっているため、外部との物理的なやり取りをすることは出来ません。

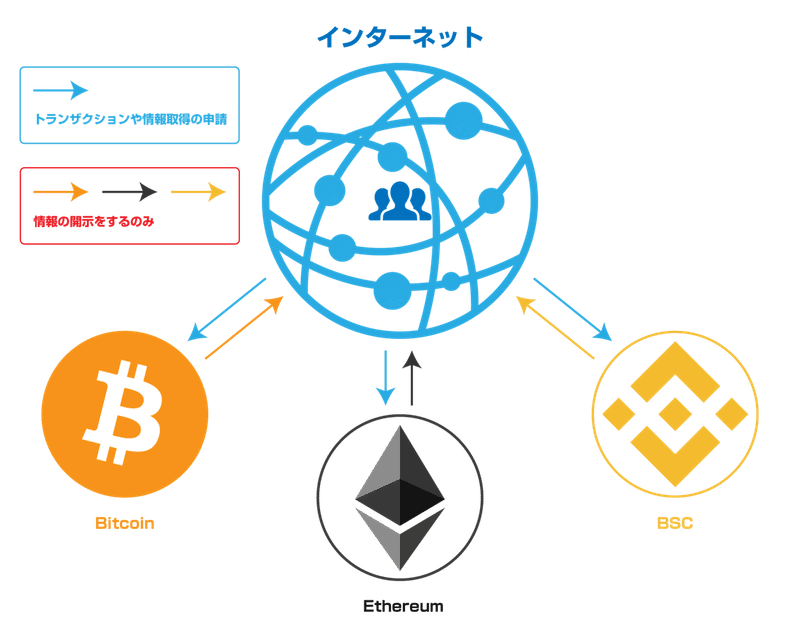

じゃあ僕たちがどのようにして各ブロックチェーンとやり取りしているかというと、インターネットを用いてアクセスすることで内部での動きの指令をしているような形になっています。

いわゆる「ウォレット」というものは、現実世界でいう銀行口座みたいなもので、各チェーン毎に口座を作っている認識でいいと思います。

僕たちはインターネットを通じてBitcoin王国の口座に送金の指令をだし、その国内の別の口座に$BTCが送られます。

あくまで内部でのみの動きとなるわけですね。

僕たちはその情報をインターネットから確認出来ているという状態です。

普段ブラウザやアプリから触っているのでチェーン毎に独立した存在というのを認識することが難しいですが、それぞれのチェーンでコミュニケーションをとることが出来ないので、国交というものは断絶している状態になっています。

なのでBitcoinの$BTCを直接Ethereumに送ることはできませんし、逆もまた然りです。

各チェーン毎で法律や規格が違うために、無理に送金をすると行方不明になってしまいます。

これが所謂セルフGOXと呼ばれるものですね。

本来はMt.GOXという当時最大の取引所でユーザーの資金が流出した事件に由来し、取引所で自分の資金が消えることをGOXと呼ぶようになりました。

現実でも日本円を海外に持っていって通用するのはごく一部であり基本的には現地の通貨に交換しますよね。

なのに交換せずに無理やり使おうとしたことで、消えてしまいます。

現実では他の国に持っていっても消えるわけではないのですが…デジタルの世界なので同じようにはなりません。

小難しい話をしますと、各ネットワークではそれぞれの暗号資産がどのアドレスにどれくらいあるかを書き込んでいきます。

なのでもしAチェーンからそのままBチェーンに送ってしまうと、AチェーンではBチェーンのアドレスにそのトークンの所有権が移っていますがBチェーンでは対応しておらず、情報が書き換えられないためにそのトークンに触ることが出来なくなります。

よって、事実上消失したことになります。

ということでそれぞれが独立してしまっているために、相互運用ができない状態になっています。

そこで、インターオペラビリティ(相互運用性)を持たせようというお話になります。

2.インターオペラビリティ(相互運用性)を持たせる具体例

といわけで各チェーン毎に情報が独立してしまっているがために、チェーン同士での情報のやり取りができません。

ここではインターオペラビリティの具体的な例を挙げていきます。

A:CEX(中央集権型取引所)

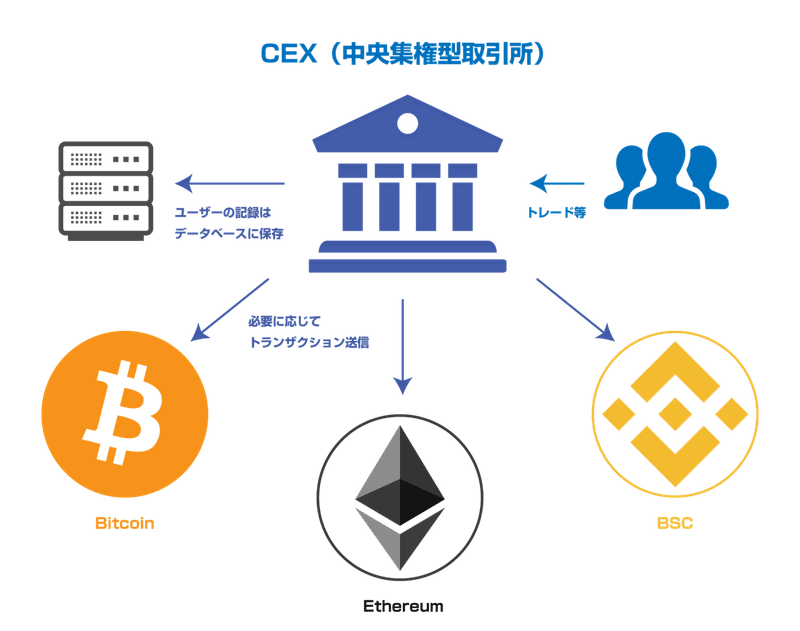

そもそも何故チェーンの違いを理解しづらいかというと、最初使っているのがCEXだからなんですね。

こちらでは各チェーンのウォレットは全てCEXに取りまとめられていて、異なるチェーン間でのトレードが可能となっています。

例:)$BTCと$ETHをトレードした場合の一例

1.CEXのデータベースに各ユーザーの$BTCと$ETHの所持量の変更が書き込まれる。

2.但し取引所内の$BTCや$ETHの総量は変わらないため、ブロックチェーン上では変更は無し(つまりオフチェーンでの取引)。

3.特定のタイミング(取引所による)でまとめてブロックチェーン上に書き込みが起こる。

また、各チェーンでのステーキングやレンディング、NFTマーケット等に対応している取引所も有ります。

B:ブリッジ

取引所を離れて実際にチェーンに触れ始めると、チェーンが違うことの不便さがわかってくると思います。

最初はBSCでファーミングしてて、次はFantomに移行しようとして「あれ、どうするんだ?」という体験をした方もいると思います。

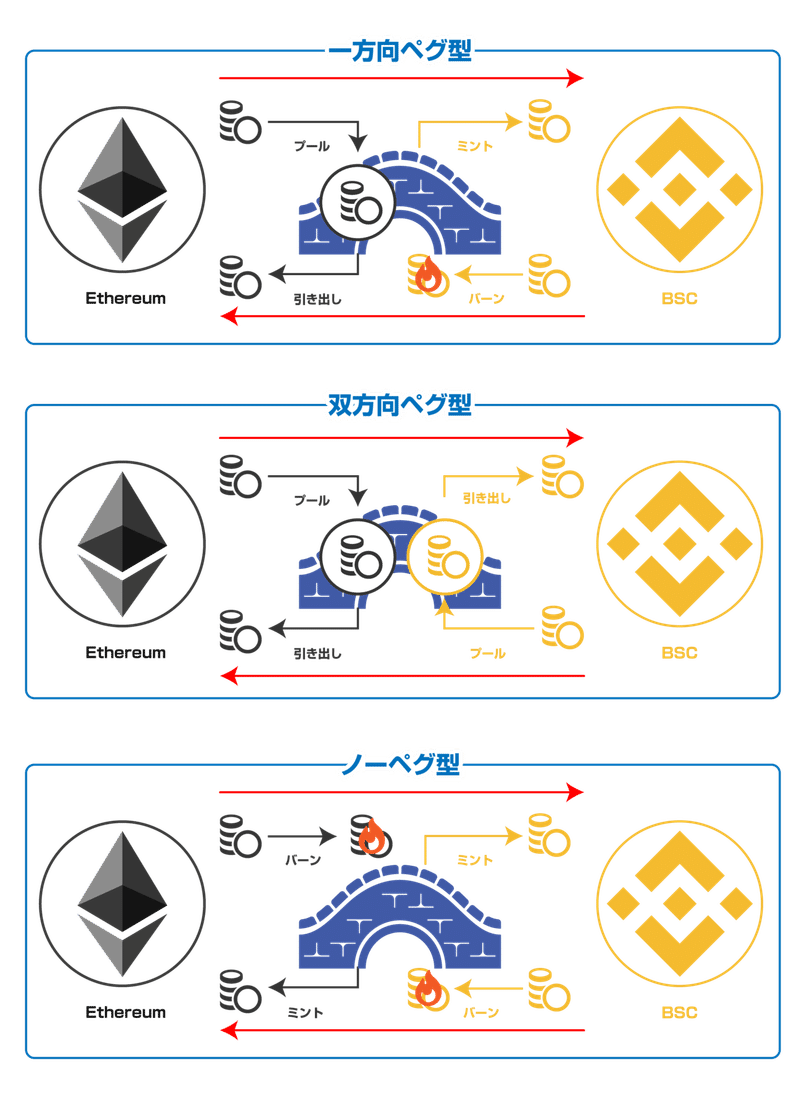

そこで、断絶されているチェーン間をつなぐのがブリッジです。

文字通り橋を架けて繋いでしまうわけですね。

細かいですがブリッジにはいくつか種類があります。

ちょっと難しいですが雰囲気だけでも分かればいいと思います。

僕の感覚すると、USDTやUSDCなどの法定通貨型ステーブルコインは、アナログ世界とデジタル世界をブリッジしたものということになります。

C:クロスチェーンスワップ(アトミックスワップ)

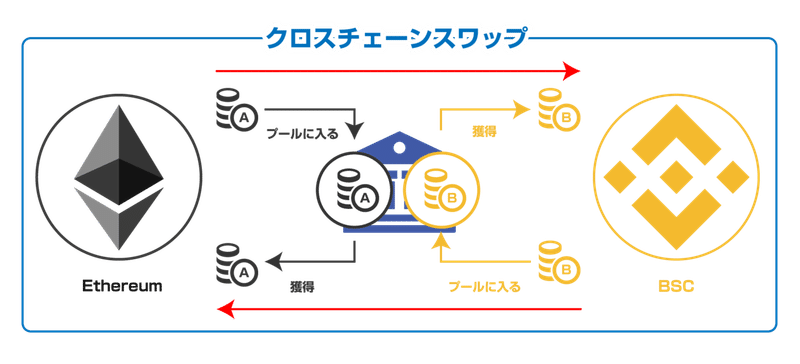

もう字面だけで説明不可な気もしますが…異なるチェーン同士でのスワップを可能とします。

実は双方向ペグ型のブリッジが違う種類のトークンでも出来るようになればクロスチェーンスワップになります。

そして間に第三者機関(例えばCEX等)が入らずプロトコルのみで行うクロスチェーンスワップのことをアトミックスワップと言います。

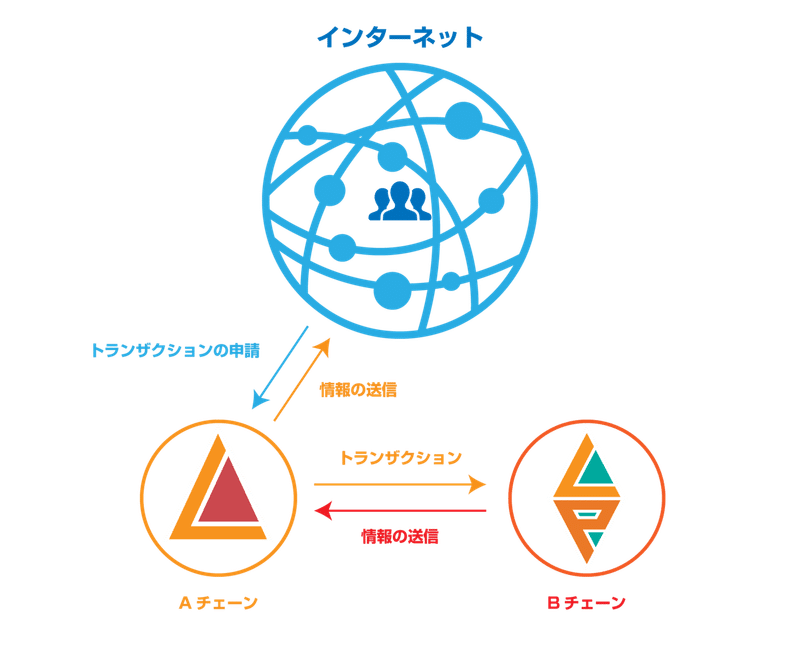

D:クロスチェーントランザクション

A~Cでは資産移動だけでしたが、クロスチェーントランザクションではより多くのことが出来るようになります。

例えば、AチェーンのイールドアグリゲーターからBチェーンのDeFiのファーミングを自動でコンパウンドしたりなど、資産移動をすることなく異なるチェーンのスマートコントラクトを動作させることが出来ます。

これが出来るようになると、理論上1つのチェーンのポートフォリオ管理dAppなどから相互運用性のあるチェーン全ての資産を管理できるようになり、チェーン移動の煩雑さがなくなります。

夢が広がりますね!

僕の中ではここまでできて初めてインターオペラビリティを持つことが出来たと言えると思います。

※適当なアイコンなのでこのようなチェーンはありません

3.何故ブロックチェーンにはインターオペラビリティ(相互運用性)は必要なのか

ここまでで

・各ブロックチェーンは断絶していること

・相互運用性を持たせることでどのように解決できるか

はなんとなくお判りいただけたかと思います。

そしてこう思うかもしれません。

「1つの強力なチェーンに集まればよくない?」と。

断言します。無理です。

あ、訂正します。

現状のテクノロジーではしばらく無理です。

現状最速の処理性能を誇るSolanaでさえ、まだBetaネットとはいえ先日の話題を呼んだ銘柄のIDOと上場戦でネットワークにエラーが出ています。

将来的には可能になるかもしれませんが、それはいつになることか…もしかしたら量子コンピュータでノードをやるようなチェーンじゃないと無理かもしれません。

そしてテクノロジー云々の前に、様々なチェーンが出てきて資産やプロトコル、dAppsが分散しすぎました。

これを1つのチェーンに集めるのはなかなか難しいですね。

そもそも、汎用性の高い1つのチェーンでは各用途に特化したdAppsを作るのには適していません。

1つのチェーンに集まるとスケーラビリティの問題が出たり、チェーンのルールをdAppsに適したものに変えることは困難です。

なのでPolkadotやCosmos等は、用途に合わせて特色を持ったインターオペラビリティのあるチェーンによるネットワークを作ろうとしているわけです。

もちろん既存のチェーンにもインターオペラビリティを持たせる仕組みも作っています。

ちなみに余談ですが…Axelarという既存のチェーン全てにインターオペラビリティをもたらそうというプロジェクトも有ります。

4.まとめ

というわけで、インターオペラビリティに関してはご理解いただけたでしょうか。

結局難しい話になってしまいましたが…テクノロジーの話なので仕方ないということでここはひとつ…ゆるして…。

特に最初の各ブロックチェーンが断絶されていることに関しては、理解しておかないといろいろなところで支障が出る問題ですので、うっすらでもわかっていただけたら嬉しいです。

本当はPolkadotとCosmosの話をする前の前哨戦として書き始めたはずなのにボリュームが…。

分かりしやすくしようと思ってイラレまで使っちゃったぜ!

ということで、「ブロックチェーン世代間戦争!勝つのは誰だ!?」シリーズの続きをお楽しみに!!(多分次は違うの書きます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?