量子脳と魔術的世界

※初出は2015年7月号の月刊ムーですね

脳が量子コンピュータであり、量子波を使って外界に影響され、かつ影響しているという仮説を量子脳仮説という。これをもって、量子力学で超能力を証明しようとする試みが行われている。

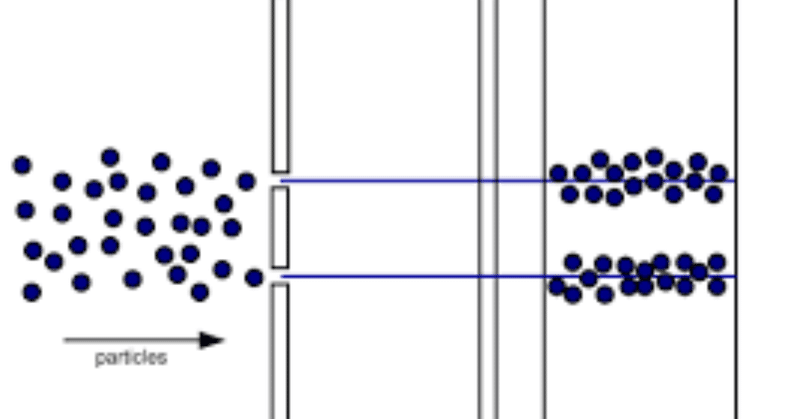

いささか旧聞に属するが、2014年5月4日にNHKの科学番組『サイエンスZERO』で『「超能力」は実在する!?不可思議に挑む科学者たち』が放送された。その中で紹介された光子と意識の確率に関する実験が非常にユニークだった。光子を発射する装置を用意し、2枚のスリットの間を光子が通り、感光板(光学センサーを使う)に当たるようにする。光子は量子の二重性という性質を持っている。波でありかつ粒子であるという性質だ。

光子が粒子なら、スリットを通った光子は感光板にそのままぶつかる。感光板にはペンキをぶちまけたように、2本の太い線が現れるはずだ。しかし実際には違う。光子は波の性質があるので、スリットを通った光子は波となり、2つの波は干渉してモワレ模様を作る。感光板には光子がぶつかった跡が線が交互に縞模様となって現れる。

ここで被験者を用意する。光子を照射しながら測定を開始、合図とともに被験者が意識を集中する。

被験者はスリットAとBのうち、片方だけを光子が通るように念じる。スプーン曲げの時に(曲がれ!)と念じるように、光子にスリットAを(通れ!)と念じるのだ。そうして感光板にできた干渉縞を、最初の人間が何も意識しない状態の干渉縞と比較する。もし人間の意識が光子の運動を左右し、片方のスリットのみ多くの光子が通過したなら、合図の後に測定された干渉縞に変化が現れるはずだ。

250人の被験者を使って行った実験では、合図を送って3秒後に有意に変化が測定できたのだという(この3秒のズレが重要なのだが、後述する)。こうした現象が起きる確率は50万分の3なのだそうだ。

何が起きたのか?

意識が光子に干渉したのか?

そもそもこの実験は何なのだという話である。実験を行ったディーン・ラディンは『量子の宇宙でからみあう心たち―超能力研究最前線』(訳:石川幹人/監修:竹内薫・徳間書店)の著書がある超心理学者。懐疑主義者からはトンデモ科学者として笑われている人物だ。超能力を信じるあまりに、心理的なバイアスがかかり、実験結果がデータとして信用に値しないとされている。

超能力に限らず、医学や心理学など人間を対象とした実験では、心理的なバイアスは非常に強く影響する。たとえばだが、高血圧の薬の臨床データをとる場合、最初の6週間分のデータはすべて破棄する。高血圧用の特別な薬(新しい薬でも何でもいいが)を飲んでいるという自覚があると、薬が本物だろうが偽物だろうが、血圧が下がるからだ。いわゆるプラセボ効果だが、これは一般の人が思うよりもはるかに強い。発毛薬でさえ、プラセボでビタミン剤を飲ませた被験者の1割弱に髪が生えてくる。およそ代替医療が成果として挙げる成功例はプラセボだと思って間違いない。頭皮を叩いて髪が生えてくるわけがないが、しかし約1割の人にはなぜか本当に髪が生えてくるのである。

実験に人間が関わると、こうした心理的影響は無視できない。特に超能力のように、影響が微小とされているものに関しては、バイアスを排除することは困難だ。

また人間を実験に使うと膨大なコストがかかる。この実験でも250人の被験者を使っているが、全員タダで協力してくれたわけではないだろう。コスト上、とても再実験できるものではないのだ。つまり真偽が検証できない。

そうした事情を踏まえた上で、この実験を考えよう。

基本となっているのは光子の二重スリット実験と呼ばれる光子の二重性を証明した有名な実験だ。実験者の名前をとって、ヤングの実験という。この実験は、観測者が量子の振る舞いに影響するのではないか? という奇妙な仮説の根拠にもなっている。

基本的にはディーン・ラディンの実験とほぼ同じで、実験装置は、光子発生装置、2枚のスリット、その向こうの感光板からなる。光子が2枚のスリットを通り、感光板に当たって跡を記録する。

光子は粒なのか波なのか? それを調べるために考案された実験であることに留意してほしい。

大量に光子を打ち込むと感光板に干渉縞が現れる。ここまでは問題ない。この実験結果を見れば、光は波としてふるまうということになる。ならば光は波だ。では光子が1個だけの時はどうなるのか? 光子を1個だけスリットに打ち込む。光子が波なら、両方のスリットを潜り抜け、干渉縞をつくるはずである。

光は粒子か波かを調べる実験なので、スリットに検出器をセットする。大量の光子の時は数が多すぎて波か粒子か測定できないが、1個ならシンプルだ。光子が粒子なら、必ずAかBどちらか片方のスリットを通る。波なら両方の検出器で記録できる。

その結果、光子は片方のスリットだけを通過した。そして感光板には光子がぶつかった点が記録された。ということは、光子は単独では粒子だが、大量に集まると波として振る舞うようになるのか?

そこで検出器をスリットにつけたまま、打ち込む光子の数を増やして行った。どこで光子が粒子から波に変化するのか、調べようと言うのだ。その結果、何が起きたかというと……干渉縞ができなかった。ずっと光子は粒子のまま、ペンキをぶちまけたように感光板に縦2本の線を描いたのだ。

何度も実験が繰り返され、わかったのは、スリットに検出器を付けると光子は粒子として振る舞い、検出器を外すと感光板に干渉縞が表われる、すなわち波となるということだった。

検出器はあくまで検出器であって、何かを出しているわけではない。光子に影響を与えるはずがない。にも関わらず、検出器によって光子は粒子に、検出器がないと波になるのだ。

見られると変わる。

これが「単一光子の非局所在性」と呼ばれる現象である。アインシュタインはなぜ光子の非局所在性が起きるかについて、観測された瞬間(つまり検出器でスリットを光子が通過したと測定された瞬間)、光子が観測される1点以外の観測情報をすべてカットする遠隔作用があると想定した。光子が観測されたことで、波の性質をやめて一点に収束して粒子となったというのだ。

実はこの「単一光子の非局所在性」、見つかったのは20世紀の初頭だが、100年後の今、量子コンピュータの世界で非常に注目されている現象だ。量子のふるまいは距離に無関係に影響し合うという「量子のもつれあい」現象の例としてその性質が解明されつつある。

2015年3月、東京大学で量子コンピュータの研究をしている古澤明教授らの研究グループは、光子発生装置で打ち出した光をミラーで2方向に分け、一方に検出器をつけ、もう一方がどういう振る舞いをするのかを観測した。つまり2枚の感光板を用意し、検出器をスリットではなく、感光板の片方だけにつけたわけだ。光子はスリットを通過(この場合はミラー)を通過する際には、観測されていないので波としてふるまう。そして感光板に干渉縞を作るわけだが、そこには観測者=検出器がいる。

光子はどうするのか?

実験の結果、2枚の感光板にできた干渉縞にずれが生じた。観測されたことで光子は波の性質を変え、それがずれとなって記録されたのだ。

光子=量子の情報は空間を伝搬する。そして観測者の存在はそれに影響する。

ディーン・ラディンの実験は、検出器の代わりに人間の意識が観測者として光子に直接影響するかどうかを調べようとするものだった。そしてそれは、懐疑主義者の反論を踏まえた上でも、あるのではないか? と思われるのだ。だってそうではないか? 検出器の向こうには人間がいるのだから。ディーン・ラディンの実験で測定された干渉縞の偏りは、古澤明教授らが測定した光子の位相のずれと同様の現象なのではないか。

量子の振る舞いに人間の意識が影響を与える。そんなことが可能だとしたら、人間は量子的な何かのメカニズムを持っていなければならないだろう。それが量子脳仮説、意識が脳の微細構造で行われる量子の相互作用から生まれるとする仮説だ。提唱したのは数学者のロジャー・ペンローズである。

細胞には微小管と呼ばれる組織がある。ペンローズが例に出しているのは、ゾウリムシの繊毛だ。単細胞生物であるゾウリムシが神経網も持たずにどのような仕組みで高度な生物的な営みを行っているのか、今も謎だが(それを言えば、生物自体、謎の塊ではある)、鞭毛は細胞骨格と呼ばれる微小な管でできている。同様の微小な管は、人間の脳の神経網を生み出すニューロン内部にもある。チューブリンと呼ばれる13個の分子が輪となり、それがつながった管は、十数ナノメートルの直径しかない。この管の中には生理的水が満たされており、この中で量子が二重性を持つとペンローズは仮定した。光子の二重性で使ったスリットに相当する極微構造の中で、量子が波として振る舞い、互いに干渉し、意識を生み出しているのだという。

人間の脳が量子脳だとすれば、意識は粒子だ。外界から取り入れられた大量の情報が量子コンピュータと同様に量子の振る舞いとして処理され、粒子として収束した瞬間に意識となる。

純粋なエネルギーである量子にとって、頭がい骨などないに等しい。波となって外部と脳の内部とは干渉し合い、量子のもつれあいによって情報を伝達する。

量子脳からすれば、外部も内部もないのだ。量子の収束によって生まれた意識は、同時に外部のもつれあった量子の振る舞いを収束させる。自分が感じたように世界は変わるのだ、少なくとも量子のレベルでは。それが「単一光子の非局所在性」が指す世界観である。

これは魔術だ。科学は世界と人間を切り離し、客観的かつ帰納法的な世界観を提示してきた。人間は人間、自然は自然、祈りに心理的な安心感以上の意味はなく、祈っても、お札を焼いて飲ませても病気の子供は助からない。子供を助けるのはペニシリンだ。星の運行と人生に関係はなく、まして手のひらの皺と星の位置に何の関係があるだろうか。手の皺で人間の未来がわかるわけもない。

それはたしかにそうなのだ。ありがとうと水に語りかけても、水は水である。まじないを信じるのは自由だが、そこに物理的に検証可能な結果は伴わない。だからこそ科学は魔術を駆逐し、迷信を神を、ただの想像だ思い込みだと切り捨ててきた。

しかし量子脳はその科学的世界観を反転させる。

世界と人間はつながっている。世界は人間の脳の中にあり、脳は世界である。世界があって、それを観測する人間がいるのではなく、波の光子を粒子に変えるように、人間の意識が世界の在り方に影響する。世界と人間は同じものなのだ。

科学的世界観に因果論がある。原因があって結果がある。原因に先行して結果があるわけはなく、未来によって現在が決定されることはない。

魔術は逆だ。占いで言われたことがあるだろう、来年になったら良い人が現れるから、今年は転職するのはやめなさい、みたいなことを。これは結果である未来が、原因である今を変えるという魔術的な考えで、非科学的と一笑される。エントロピーは増大するという熱力学の法則に反するからだ。時間は過去から未来に流れ、未来から過去を変えることはできない。しかし魔術では、世界とともに時間もまた人間の意識とつながっているのだ。

量子力学はその奇妙な、原因と結果が逆転する世界を見つけつつある。

2002年、名古屋大学の谷村省吾教授はヤングの実験を改良し、検出器を付けたスリットと感光板の間に偏光板を置いて、粒子として突入しただろう光子が偏光板を通過するようにした。偏光板で波のずれを修正されると、光子がスリットA、Bのどちらを通過したのかわからなくなる。やったのはそれだけだ。検出器のデータを偏光板で無効化したわけだ。

AかBかどちらから侵入したかわからなくなるが、光が粒子なら感光板で観測できるのはピンポイントのはずである。

結果、干渉縞が出た。つまり光子は波に戻った。検出器がある=観測されているのだから光子は粒子に収束する。しかし人間が検出器の結果を判別できないようにすると、光子は検出器がない状態と同じく波になる。

ということは、光子は検出器を通過した後で、粒子から波に戻ったことになる。未来にある、検出されないという結果に合わせて、光子は波でスリットに突っ込んで行ったということだ。

時間とは何なのだ? 量子において、未来と過去、つまり原因と結果は逆転しているのか?

ワシントン大学のカーター・マーチはブラックボックスの中にマイクロ波の発生回路と光子を入れ、その挙動を測定した。これはシュレーディンガーの猫で知られる思考実験(放射性物質と放射線によって青酸ガスが装置を据え付けた箱に猫を入れる。一定時間が経つと青酸ガスが出て猫は死ぬが、放射線の出る量はランダムで人間はわからないため、ある瞬間に猫が死んでいるかどうかはわからない。つまり観測者=人間には、猫=量子が生きている(=粒子)か死んでいる(=波)かはわからないというたとえ話)の現実版で、回路の状態を光子で測定し、その状態を当てようというもの。光子をそのまま測定すると、回路に影響がある/ないの50%の確率でしかわからない。

そこで一度観測して、その結果を隠し、別の方法で観測するということをやってみた。ヤングの実験であれば、スリットに検出器をつけて、スリットの通過時に波だったか粒子だったかを隠しておいて、感光板のデータだけで検出器のデータを当てようとしたと思えばいい。その結果、隠された検出器のデータを当てる確率は通常なら50%なのだが、ここで仮に時間が未来にも過去にも動くという前提で計算すると、90%に跳ね上がったのだ。実際のデータもその通り90%で、量子の世界では時間が未来から過去にも流れているらしいのである。

DARPA=米国国防高等研究計画庁は生物が量子効果を利用しているという仮説を実証するプロジェクトを開始した。量子のもつれあいを利用した量子レーダーはあらゆる障壁を無意味にする(量子のもつれあいは空間を超越するからだ)と言われているが、そうした量子効果を生物から学ぼうというのだ。たとえば光合成では量子効果が用いられ、非常に高効率のエネルギー運搬が行われている。植物内の複数の経路から出る量子の拡散情報を量子コンピュータのように収束させ、最適な経路を導いているらしい。

すべての生命の根本に量子があり、量子の波動があり、その収束が世界を形作っている。まさに魔術と科学の融合。これから私たちは、魔術が科学にとって代わられたほどの意識の大変換を体験するのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?