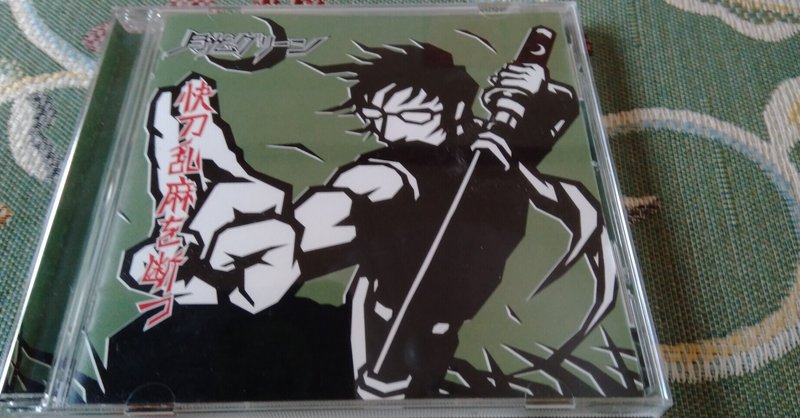

札バン研究所「月光グリーン『快刀乱麻を断つ』全曲解析」①

こちら、札バン研究所

札幌を拠点とするバンド、略して札バン。

その音楽を研究する今回は、2003年結成、月光グリーン。

デビュー・シングル『快刀乱麻を断つ』に収録された全4曲の1曲目、タイトルトラックを解析する。

記念すべきデビュー作

第1期月光グリーンのメンバーは、

激情ボーカルギター テツヤ

右手残像ベース ハナ

撲殺ドラム チュウ

2003年、札幌で自作曲を弾き語っていたテツヤに、対バンのメンバーだったハナがバンドをやろうと提案。ドラムのチュウを入れて、「神風グリーン」が誕生した。3ピースのパンキッシュなロックバンドだが、それに留まらない多様な音楽性を持つ。

2006年、大泉洋らが所属する札幌の芸能事務所オフィスキューに音楽事業部門が創設されることになり、所属アーティストとして白羽の矢が立つ。その時社長から「このバンドは海外でも勝負できる実力があるが、アジア圏で『神風』という言葉はイメージが悪い」という示唆があり、代案を出し合った結果、全員が候補に挙げていた「月光」に変更した。ちなみに「グリーン」はアメリカのパンクバンド「グリーンデイ」に由来。結成当初のレパートリーには「グリーンデイのように」という曲もあった(公式音源としては未発表)。

かくて、2006年4月19日、本作がリリースされた。ギターは多重録音されているが、他はドラムとベースのみのシンプルなサウンド。作詞作曲は、すべてテツヤによる。

#1 快刀乱麻を断つ

小説では、「処女作にその作家のすべてがある」なんて言うが、ミュージシャンの場合にも当てはまるのか、この楽曲にはその後の月光サウンドを方向づける、ふたつの要素が生き生きと胎動している。

ひとつは、いまなおバンドのキャッチフレーズである、「汗ダク感情ロック」だ。これはフロアとステージが一体になって、汗だくで盛り上がり、感情を解放するライブを念頭に置いているが、当然、音源制作においても重要なコンセプトである。

だからこそ、いきなりエレキが激しくかき鳴らされて、月光グリーンの歴史は幕を開けるのだ。

ギターは、流麗につま弾いたり、切れ味鋭くカッティングしたり、アクロバティックに速弾きしたりと、弾き方で表情がガラリと変わる楽器だが、その中で、このようにジャカジャカジャカとかきむしるような弾き方を最初に持って来たのは、もちろん意図的だろう。「汗ダク感情ロック」を一発目に印象づける、まさに感情むき出しのプレイ。しかも、ドラムもベースもなく、ギターのみ。コードも、Esus4という、しょっぱなに使われることの少ない不協和音を敢えて持って来て、インパクトを生み出している。

続いて、ドラムとベースが入り、Em→C→G→Dとコードチェンジするが、弾き方は変わらず激しく、音で埋め尽くそうとするような勢い。テンポも、尋常でなく速いっ! ベースは、ルートではなく、リードギターのようにメロディーを奏で、ドラムが手数の多いフィルインで煽っていく。

だが、歌はまだ始まらない。今度はギターが一転して休符の多いカッティングを刻み、コード進行も、Em→D→A→Bに。ベースはギターとシンクロし、隙間にスネアが決まる。この、チュウが叩くスネアは、いつも絶妙に気持ちのいいトコロに入る。

こうして、3段構えのイントロが終わって、ブレイク明け、ようやく歌が始まるのだ。

3つ目のパターンのみでも、イントロとしては充分成立する。隙間の多い静かなイントロから、徐々に盛り上げていくやり方。それはそれでアリなのだが、やはり最初にギターのかき鳴らしがあることで、バンドの目指すものはよりはっきり伝わってくる。

こうして始まる歌に、その後の月光サウンドを予見するような、もうひとつの重要な要素がある。

「和」だ。

しかし、その解析に入る前に、遠回りにはなるが、そもそものロックの成り立ちを、ごく大雑把だがおさらいしておきたい。

1950年代の半ばに、アメリカで、白人音楽と黒人音楽を融合した、新しい音楽が生まれた。ロックンロールである。それを代表するのが、白人でありながら、黒人の歌い方をマスターしたエルビス・プレスリーだった。これをきっかけに、それまでレイスミュージック(人種音楽)と呼ばれて、黒人だけが聴いていたブラックミュージックが、白人にも受け入れられるようになった。

続く1960年代、フォークソング・リバイバルという運動が起こる。フォークソングというとシンガーソングライターの弾き語りを思い浮かべるが、ここは文字通り「民衆の歌」という意味。職業作詞家・作曲家のペンになる曲をプロの歌手が歌うのではなく、無名の民衆がつくり、暮らしの中で歌い継がれてきた音楽こそ本物だという考え方から、埋もれたフォークソングに脚光が当たった。この時、黒人のフォークソングとして注目を集めたのが、ブルースである。

ところが、このアメリカ黒人の音楽に夢中になったのは、大西洋を隔てたイギリスの若者たちだった。彼らは希少なレコードを収集し、自分たちもやってみようとコピーを始めた。ビートルズ、ローリングストーンズ、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック……やがてそこから独自の音楽が発展していき、本場アメリカに逆輸入されていく。「ロック」の誕生である。

しかし、早くも60年代後半、ロックはふたつの批判にさらされる。

ひとつは、白人が黒人の音楽をコピーした音楽で金を儲けるのは「搾取」だ、というものだ。日本でも学生運動が盛んだったこの時代、イギリスでも若者はベトナム戦争に反対していたが、それは反戦というだけでなく、欧米列強がアジアやアフリカを植民地支配して、富を収奪することへの批判でもあった。ロックもまた、黒人の文化を白人が搾取していると言えなくもない。実際、古いブルースの作者が所在不明なのをいいことに、自分の曲としてクレジットして著作権料を得るミュージシャンもいた。

もうひとつは、「血の問題」である。黒人音楽の、あの独特な表現は、やはり黒人にしか演奏できない、白人がやっても所詮は偽物だ、という考え方。一種の「純血主義」だ。

このふたつの批判に応える形で、ロックは自分自身のルーツを見直すことになる。

イギリス人が「再発見」したのは、まず母国のフォークソングだった。例えば70年代にジミー・ペイジが結成したレッド・ツェッペリンは、ブルースをベースにした曲と、トラッドと呼ばれるイギリスのフォークソングをベースにした曲の二本柱でスタートし、やがて両者を合体させた名曲「天国への階段」を生み出す。ジョン・アンダーソン率いるイエスは、クラシックを白人のルーツと捉え、交響曲並みに複雑で長大な楽曲を創り出して、キング・クリムゾン、ピンク・フロイドと共にプログレッシブ・ロックを切り拓いた。

日本のロックにも、同じ批判が起きた。「黒人」音楽をベースにした「白人」のロックを「日本人」が演奏するという、三重に屈折した状況だったため、「搾取」の観点より「血」の観点から、日本のロックはまがい物、という声が強かった。

そこで、イギリス同様、ルーツ探しのさまざまな試みが行われたわけだが、これが不思議とうまくいかない。内田裕也がプロデュースしたフラワートラベリンバンドは初めからアメリカ市場を目指していたため、より明確にオリエンタルを意識した音楽づくりをしていたが、具体的にはインド音楽を採り入れたので、「日本らしさ」ではない。また、バンド名は忘れたが、当時テレビで見た、あるグループも忘れがたい。なんと、日本神話時代の服装(わかりますかね、髪を左右の耳の辺りで輪っかに束ねて、白いだぼっとした服に、勾玉の首飾りなんかしてる、ヤマトタケルノミコト的な恰好です)をした人が、アコギを弾き語るという珍妙なビジュアルだったのである。あまりの衝撃に曲の方はまったく記憶していないが、子ども心に「これはないだろう」と思ったものだ。

しかし、フォーク(民衆の歌ではなく、シンガーソングライター系の方)では、吉田拓郎が「和」のテイストを持った歌をいくつか創っていて、中でも「旅の宿」は大ヒットになった。「襟裳岬」が演歌の森進一に採り上げられたのも、もともと拓郎の音楽に「和」の要素があったから馴染んだのだろう。また、ポップスの方面では荒井由実が登場し、3rdアルバム『コバルトアワー』収録の「花紀行」が日本的なメロディーをポップに昇華した名曲で、その後の「春よ、来い」に繋がっていく。

そして80年代になると、徐々にロックも「和」と馴染み始める。既にダウンタウンブギウギバンドでかなり日本的なロックを創り上げていた宇崎竜童が、和太鼓を導入した竜童組を結成。これはいまでは「和ロック」としてひとつのジャンルになっている。

サザンオールスターズやTUBEにも、歌謡曲をロックに融合した名曲があり、「和」の取り込みに成功している。90年代のシャ乱Qなども、この延長線上にあるだろう。ただ、歌謡曲自体がラテン音楽の日本化から生まれているため、こうした楽曲ではロック性が薄い。そもそも桑田佳祐自身「サザンはポップグループ」とインタビューで語っていた。

和楽器を使わない通常のバンド編成で、楽曲そのものに和の要素をごく自然に消化した「日本ルーツのロック」が、もっとあってもいいのではないか?

さて、ここでやっと本題に戻るのだが、それが00年代に、やっと登場したと言いたかったのだ。

まず、冒頭のメロディーのノリ方に注目してほしい。

♪ 導かれめぐり合い 闇の中 確かに道はある

1小節目は、「みーちびーか」と歌われる。「みー」と「ちー」にアクセントがあるが、これが1拍目と3拍目。通常ロックではバックビート、つまり2拍目と4拍目にアクセントが来るが、逆になっているわけだ。3小節目も同じ符割りである。「めーぐりーあ」の「めー」と「りー」にアクセント。

このように、頭にアクセントが来るのは、日本の伝統的なノリ方である。手拍子をしてみると、わかる。ロックなら2拍目・4拍目に叩くが、日本の民謡だと1拍目・3拍目に叩くはずだ。月光グリーンの出身地、北海道に因んで言えば、彼の地の代表的な民謡「ソーラン節」、あの「やーれん そーらん そーらん そーらん そーらん そーらん」も「やー」と「そー」にアクセントがあり、手拍子を打つなら頭だ。

厳密に言うと、日本のリズムには独特なハネがある。「ソーラン節」も、弾んだリズムで歌われる。対してこの曲は、ストレートな8ビートだ。

また、この時点でテツヤの歌い方は、さほど頭のアクセントを強調していない。チュウのドラムもいわゆるロック・ドラムで、バックビートにスネアのアクセントを入れているから、手拍子を叩くとすればやはり、2拍・4拍になる。

だから、これを「和」とするのは、ゴーインと言われても仕方がない。百歩譲っても、「ロックと民謡のノリがうっすら混ざっている」くらいがせいぜいだろう。

それでも、日本の土俗的な雰囲気は、既に濃厚だ。その要因は、コブシにあると思う。

コブシは音楽用語でメリスマと言い、別に日本だけのものではない。むしろ、世界中の伝統的な音楽にほぼまんべんなく存在するものだが、それでもそのニュアンスには違いがある。

「確かに道はある」というところを、テツヤは「たぁしかに」と歌っている。この「ぁ」がコブシ部分で、その回し方が演歌的なのだ。

さらに2番の歌い出し、

♪ 雨が降り地固まり 機熟して さあ旅に出ようか

の「さぁあ」に至っては、簡単にはコピーできないほど複雑微妙なコブシが回っている。またテツヤは、日本の大道芸であるバナナの叩き売りから浪曲に通じる素晴らしい「だみ声」を持っていて、その倍音成分豊かな歪みが、コブシを実に心地よく響かせる。

これが、非常に強く「和」の印象を楽曲に与え、聴く者の心を根底から震わせるのだ。

もちろんこれは作曲というより歌唱の範疇ではあるが、曲自体、このコブシを前提にしていると思う。特に作曲者が歌手である場合、歌唱は作曲の一部である。その意味で、楽曲自体が持つ「和」だと捉えたい。

そして、歌詞である。

タイトルそのものが諺から採られているし、上に引用した「雨が降り地固まり 機熟して」も同様だ。歌詞カードがあるとは言え、これらの固い漢語は耳で聞いた時に意味が取りにくい欠点がある。理由は日本語に「音」の種類が少ないからで、例えば英語なら「ア」だけでも4種類あるのに、日本語はひとつ。そのため、同音異義語がやたらに多い。「地固まる」も「血固まる」で意味が通ってしまうし、「機熟して」も「キジュクする」なんて言葉あったっけ、と誤解されかねない。しかし、耳から聞いた時のわかりやすさを犠牲にしてでも、敢えて漢語をちりばめる作詞法には、「和」の雰囲気が漂っている。

この「和」の方向性は、その後、3rdアルバム収録の「侍ロマン」、5thアルバム収録の「漢道」に進化していくのだが、この時点ではまだ、萌芽に過ぎないと言えるだろう。

それでも、オフィスキューの社長は恐らく月光グリーンが「日本ルーツのロック」を開花させることを見抜いていたのだ。先に書いた「世界で勝負できる実力」とは、「日本のバンドとしての独自性を持っている」という意味に違いない。

グローバルで成功するには、2つの戦略がある。ひとつは、世界レベルを超える水準を持つこと。もうひとつは、世界にない独自のものを持つこと。後者の戦略を取った時、月光グリーンの「日本ルーツ」は強力な武器になるはずだ。

そんな社長率いるオフィスキューからデビューした当時、しかしテツヤは必ずしも喜んでいたわけではないようだ。この曲の歌詞に、率直な心情が歌われている。

テツヤは印刷会社の営業を辞め、ハナやチュウも恐らくそれぞれの人生に何らかの区切りをつけて、オフィスキューに入ったのだろう。しかし人生の岐路に立てば誰しもが将来への不安におののき、一歩を踏み出すことをためらう。それが「導かれめぐり合った」運命的必然だと思いながらも、やはりどうしようもなく怖い。そんな自分の弱さを正直に吐露しつつ、それでも麻のように乱れる心の迷いを、切れ味鋭い快刀ですっぱり断ち切り、「さあ旅に出よう」と宣言する。「すべてがうまくいくわけねぇが/すべてが悪くなるハズもねぇ」という乱暴な言葉遣いに、虚勢を感じるか、決意を感じるか。心理の綾が複雑に織り込まれて説得力がある。

この曲には、他にもリズム・アレンジの多彩さや、各楽器の演奏、大サビにおけるシンコペーションを使った歌の符割りの快感などなど、語るべきポイントは多いのだが、イントロと冒頭だけで思いのほか長い記事になってしまった。後は、デビューアルバム『蛮勇根性』にも、この曲が収録されているので、そこで取り上げようと思う。

続く、2~3曲目の解析は、稿を改める。

to be continued……

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?