【短編小説】ネバーランドの標本

大人のトリケラトプスは存在しない、と彼女は言った。

*

授業の空きコマを、わたしは決まって動物園で過ごす。

大学から歩いて五分程度、併設されていると言って過言ではない場所にその動物園はある。

園内はそれほど広くなく、動物の種類も決して多くない。入口を抜けるとまず鳥類の檻があって、ウサギ、モルモット、羊、山羊、馬、牛、豚とコーナーは続く。ゾウやキリンといった大型の動物はいない。サイやカバの姿もない。

この小さな動物園が特徴的なのは、最奥にトリケラトプスがいるという点だけだ。

ご存じだろう。白亜紀に栄えた恐竜の名前だ。

この動物園は、市と大学法人が提携して運営をしている。目玉であるトリケラトプスは、十年ほど前に理学部の古代生物研究チームがうっかり作り上げてしまったものだ。わたしは全くの門外漢だから詳しいことはわからないのだけれど、複数の動物の遺伝子を組み換えて作ったものらしい。

生命倫理を問われて当時は大きな問題になっていた。それはそうだろう。だが生まれてしまったトリケラトプスをなかったことにすることもできないということで、飼育環境が整っているこの動物園へ移すことになったそうだ。

あれだけ問題になったものを、開き直って見世物にしてしまった当時の学長は完全に頭がいかれているとしか思えない。しかしその話題性で動物園は一気に集客数を増やした。わたしはこの町で生まれ育ったから、十年前の動物園の盛況を何となく覚えている。

トリケラトプスはたくさんの人間の目にさらされることになったわけだが、別段ストレスを感じることもなかったのか、すくすく成長して今年十歳になった。

平日の動物園は、大学生で賑わっている。

学生証を見せれば無料で入園することができるから、暇を持て余した学生はここにやってくる。入学当初は物珍しかった巨大なトリケラトプスも見慣れてしまえばどうと言うこともないのか、可愛げのあるウサギやモルモットの方が人気である。

わたしはそれでも、いつもまっすぐ園の最奥に向かう。トリケラトプスのいる場所はとても静かだ。他には誰も見物客がいない。

わたしはベンチに腰掛け、A6サイズのクロッキー帳を鞄から取り出した。カッターナイフで軽く鉛筆を削り、目の前にいる生き物の輪郭線を、紙の上に写し取っていく。

トリケラトプスは、柵の中を徘徊している。背の高さはゾウとそれほど変わらないが、全長はゾウの三倍ほどになった、と、柵に掛けられた看板に記されていた。九メートルの巨体に比べると、設けられたスペースはあまりに手狭だった。それでも彼は窮屈そうにするわけでもなく、自分に与えられた場所で当たり前のように生活している。

わたしはたびたび顔を上げて、恐竜の姿を観察した。歩く姿はサイによく似ている。しっぽと頭部を揺らしながらゆっくりと進み、柵の内側を何周も回る。頭部は約半分がフリルと呼ばれる部分で、そこから二本の角が生えていた。鼻のあたりからも短い角が一本伸びている。皮膚はモザイク状の鱗に覆われている。触ったことはないけれど、石のように堅くざらざらした手触りなのだろうと想像する。トリケラトプスは時折木の葉を食み、飼育員さんが地面に転がした胡桃をくちばしで拾い上げて食べる。あごの力は強いようで、いとも簡単に堅い胡桃の殻を噛み砕いた。

そんな様子を眺めながら、わたしは右手を絶えず動かしていた。フリルの美しい曲線と、角の鋭い質感、たくましい四肢とまっすぐ伸びたしっぽを描く。想像していたよりも遥かにつぶらな瞳、つるりとしたくちばし、鎧のような皮膚——。

時折、この部分はどの動物の遺伝子に由来しているのだろうという思考が脳裏を過ぎる。

目の前で完成しているこの生き物は、実際たくさんの動物の要素をかき集めた偽物に過ぎない。間違えて作られた生命体だ。その事実を、わたしははたと思い出す。鉛筆を握る手が止まった。当のトリケラトプスはそんなわたしの思考など知る由もなく、またがりりと音を立てて胡桃を食べる。

トリケラトプスのいる場所は、とても静かだ。

その印象は、何度ここを訪れても変わらない。ここに来るのが何回目なのか自分でも把握していないけれど、わたしはトリケラトプスが声を上げる瞬間を一度も見たことがない。声を発する機能が備わっていないというわけではなく、ただ、声を発する必要性がないというだけなのだろう。彼の声を聞き届ける仲間は世界に一頭もいないのだから。

わたしは少し俯き、自分の絵に視線を落とした。まあこんなところだろうと、鉛筆をペンケースにしまう。それからわたしは描き終わったページを破って、すぐ側のゴミ箱に捨てた。

気付けばクロッキー帳はどんどん痩せて、リングの穴が剥き出しになり歪んでいる。いつもの使い方だった。最後のページまで使い切れば、わたしは表紙の厚紙から歪んだ針金を外し、全てゴミ箱に捨てる。後には、何も残らない。

*

わたしには、二歳上の姉がいる。

子どもの頃から顔がよく似ていて背丈もあまり変わらなかったから、双子と間違えられることも少なくなかった。わたし自身、自分によく似たもう一人の女の子を「お姉ちゃん」と呼んだことは一度もなかったように思う。わたしは彼女のことを「サキ」と名前で呼んでいた。

授業を終えて家に帰ると、サキがリヴィングのソファに座ってテレビを見ていた。化粧もせずに呆けた顔をしていた彼女は少し驚いたように振り返り、わたしの顔を見てゆっくりと一度瞬きをした。わたしは視線を落とし、ただいま、と小さな声で言う。

「お帰り。早いのね」

「今日は四コマまでだったから……お母さんは、まだ仕事?」

「今日は遅くなるって。夕飯は昨日のカレーの残り」

サキの答えに、そう、とわたしは頷いた。落とした視線の先には彼女の腹部がある。妊娠七ヶ月を迎えた妊婦の腹部は、大きく膨らんで張り詰めていた。そこにもうひとつ、人間の身体が詰まっているということがまだ、わたしには信じられない。

「じゃあ、わたし課題があるから」

わたしはそれだけ言うと彼女の顔を見ることなく自分の部屋へ向かう。サキが応える声は聞こえなかった。自室のドアを開けて後ろ手に鍵を閉める。

サキが家にいることが、窮屈だと思った。

一度大きく深呼吸をして、わたしはそっと視線を上げた。わたしの部屋には、ものが極端に少ない。勉強机には電気スタンドが置かれているだけで、引き出しの中には筆記用具以外何も入っていない。隣の本棚には大学の授業に必要な本と、漫画本とCDが数枚。漫画とCDは新しいものを買うと古いものをすぐに売ってしまうから、いつもごく少数しか並んでいない。ほとんどの空間ががらんとしていた。

わたしは殺風景な机の上に鞄を下ろし、授業のレジュメと教科書を取り出す。それと一緒に痩せたクロッキー帳が滑り落ちた。拾い上げて、また息を吐く。机に向かう気が削がれてベッドに寝転んだ。横たわったまま目を閉じる。

ほんの少し、昔の話をしよう。

二年前、わたしとサキがまだ、仲の良い姉妹だった頃の話だ。

サキは二十歳になる年に、三つ年上の恋人と婚約をした。結婚のためにサキがこの家を出ていく準備を始めた当時、わたしは高校二年生だった。

毎日、絵ばかり描いていたのを覚えている。あの頃はこの部屋ももっと雑然としていて、自分が描いた絵や好きな画集で溢れかえっていた。

「秘密基地みたいね、リサの部屋は」

引っ越し前、わたしの部屋を訪れたサキは楽しそうな声でそう言った。彼女はベッドに座り、すぐそばの棚を見ている。棚には使い終わった古いスケッチブックやクロッキー帳が並んでいた。棚の上には額を付けた絵やカンヴァスが剥き出しになっている絵が飾られていたり、無造作に置かれたりしている。

わたしはベッドの脇にある勉強机の椅子に座って、サキの横顔を眺めている。

「それ褒めてる?」

「褒めてるよ」

眉間に皺寄せたわたしを見てサキは一層愉快そうに笑い、棚の上に手を伸ばした。カンヴァスに描かれた小さな風景画を手に取る。それは、わたしがはじめて描いた油彩画だった。わたしたちが住む、この家の絵。全体的にぼんやりしているし、赤い屋根の色なんてくすんでいる。車を洗う父と、夜勤を終えて仕事から帰ってくる母、庭でままごとをする幼いサキとわたしの姿を描き込んだけれど、何だかモザイク模様のようになってしまっていた。

それでも、描いている間とても楽しかったので大切に取っていた。サキは少し笑って「いい絵ね」と言う。

「そう? 問題点だらけだよ」

「わたしにはわかんない。綺麗だよ。わたしリサの色使いが好きなの」

サキは恥ずかしげもなく言う。わたしはすっかり照れてしまい、

「そんなこというの、お父さんとサキくらい」

と、わざと口先を尖らせて応えた。サキは苦笑を漏らす。

「お父さん、リサは美大に行くもんだと思ってるよ」

「あのひと子どもの趣味に寛容すぎでしょ」

「いいじゃない。リサだってそのつもりなんでしょう」

サキの言葉に、わたしはふふと笑う。「受かるか知らないけどね」と続けた。サキはわたしの絵に視線を落としたまま、

「リサが好きなことできると良いな」

と、朗らかに言う。彼女の優しいまなざしがわたしの絵に注がれていることが、何だか幸せだと思った。わたしは彼女の表情を焼き付けるようにゆっくりと一度瞬きをして、口を開く。

「それ、お父さんにも言われたよ。好きなことしなって。お母さんとは俺が戦うからって」

「戦うって何」

「わかんないけど」

わたしの答えにサキは愉快そうに声を上げて笑う。それから息を吐くように、

「弱いくせにね」

と、続けた。わたしは少し視線を泳がせ、小さく頷く。

「弱いよね。泣いてたよ。昨日も」

「泣いてた?」

「サキが遠くに行くから」

わたしの言葉に、サキはまた苦笑を漏らすように目尻を下げた。そのまま彼女は、わたしの絵をもう一度見つめる。わたしたちの家。わたしの家族。わたしは、この絵を父が大層褒めてくれたことを思い出していた。

「遠くに行ったってずっとお父さんの子どもなのにね」

サキが、やけに落ち着いた優しい声で言った。

わたしは、想像する。ヴァージンロードを父と歩く彼女の姿を。

純白のドレスに身を包んだ彼女の、ベールに隠れたその横顔のことを。父の手から、彼女の手が離れていく瞬間、サキは笑うのだろうか。泣くのだろうか。

彼女は、笑う気がする。

「それでも、寂しいんだよ」

父は泣くだろう。わたしは俯く。

「わたしもそうだよ」

サキには聞こえないように、小さく呟いた。

わたしとサキと父は、時々三人でひとつのように行動していた。小さい頃、わたしとサキは何処に行くにも手を繋いで並んで歩いていた。その前には、決まって父の背中があった。たくさんのことを覚えている。朝早く起きて父の車に乗っていった海も、父が回した遊園地のコーヒーカップのスピードもサキの笑い声も、三人で人混みを抜けて見た、動物園のトリケラトプスも。

前をいく父を頂点に、わたしとサキを底辺にして線で結べば、いつも綺麗な三角形ができた。

わたしは、わたしの絵を見つめるサキの横顔を見ている。自分によく似た女の子。もうすぐ遠くに行くわたしの姉。視線を落とした彼女の長いまつげが影を作って、何だか一瞬泣いているように見えた。

「ねえ、リサ」

急にサキが顔を上げる。わたしはどきりとして目を見開いた。一拍遅れて、

「なに?」

と、応える。サキは目を細めてわたしを見ていた。

「餞別に絵をちょうだいよ」

そして、彼女はそう言った。

「新しい家に、リサの絵が欲しい」

喉の奥がぐっと熱くなった。それを誤魔化そうとして、誤魔化しきれずにわたしは泣き笑いのような変な顔で「わかった」と言った。

「サキのために描くよ」

わたしの言葉に、サキは目を細めて頷く。今までで一番良い絵を描こうと、わたしは思う。サキの新しい生活が幸せであるように祈る気持ちと、どうかわたしたちを忘れないで欲しいという気持ちを全部、一枚の絵に託そうと思った。

その気持ちに何の嘘も偽りもなかった。サキのためにカンヴァスと向き合うのは本当に楽しくて、あの絵を描いていたときがもしかしたら、わたしは一番幸せだったかもしれない。

けれど結局、サキのために描いていた絵は完成しなかった。

わたしが自分のスケッチブックと絵を全て捨てたのは、父が別の女性との間に子どもを作ったことを知ったからだった。相手の女性の顔は知らない。ただ、わたしやサキと大して変わらない年齢だと母から聞いた。父は必死に堕胎を勧めたが、彼女は頑なに産むと言ったらしい。

そのことが判明したのは、サキが引っ越すひと月前だった。彼女に渡す予定の絵はもう下塗りが終わっていて、今日から色を重ねる工程に入ろうと思っていて、でも、これ以上は描けないと、わたしは思った。

カンヴァスに描かれていたのは父の背中と、その後ろで手を繋いで歩く幼いわたしとサキの姿だった。下塗りの色はやわらかなオレンジで、それはあたたかな、過去の象徴だった。けれど今、目の前の線はただの歪みとなり、目の前の色はただのくすみとなり、わたしの目に、絵は絵として映らなくなった。

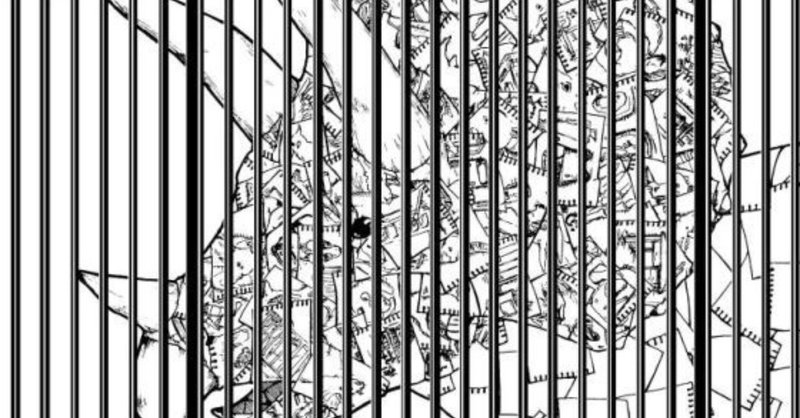

わたしは力任せにカンヴァスをカッターナイフで突き刺す。

カッターの刃が折れても構わず、何度も、何度も刺した。あんなに捨てがたかったはじめて描いた油彩画も執拗に切り裂いて捨てた。歯止めが利かなくなったわたしは、スケッチブックのページを全て千切って、父に買ってもらった画集のページを引き裂く。油彩用のペインティングナイフを机に何度も叩きつけて、水彩用の細い絵筆を折った。三十六色の色鉛筆を床にぶちまけて、大事にしていたクレヨンを全て砕いた。

自分の中の何かが、音を立てて崩れる気がしたのだ。それは世界の崩壊のようで、足場が酷くぐらついた。わたしは誤魔化すように、あるいはとどめを刺すように部屋を荒らす。大事にしていたものをすべて切り裂いて叩き割った。もう壊すものがないと気付いたとき、わたしはようやく我に返った。

荒れた部屋の真ん中に立ち尽くし、墓場みたいだと、思った。

「リサ」

部屋のドアを開けたサキが、疲れた顔でわたしの名前を呼んだ。彼女は部屋の惨状を見て、けれど何も言わなかった。

「お母さん、やっぱり離婚することに決めたって」

そう告げた彼女の視線が一点で止まる。その先にあるのが、ナイフで滅多刺しにされた絵だということにわたしは気付いていた。彼女の門出を祝うはずだった、そしてもう二度と修復することのできない絵だ。

「そう」

わたしは短く応える。それから、

「サキはどうするの」

と問いかけた。自分の声に何の感情もこもっていないことに少し驚いていた。サキは視線を上げる。能面のような表情で、わたしの目を見た。

「どうするって?」

「結婚」

父の裏切りが発覚して、両親が離婚して、こんな状況の中それでもサキは結婚するの。ひとりで、わたしたちを置いて、ここを出て行くの。わたしの言葉にサキは一瞬顔を歪め、それから吐き捨てるように笑った。彼女のこんな顔を今まで一度も見たことがなかった。

「するに決まってるじゃん。式だってちゃんと挙げるよ。でもあの人とヴァージンロードを歩く気はない」

はっきりと、サキは言う。

わたしは視線を落とした。やっぱりここは墓場だと思った。わたしたち家族の、子どもだったわたしの、墓場だ。

辿っていた記憶が途切れる。

目を開けると、西日の射す殺風景な部屋が目の前に広がっていた。わたしはベッドから起き上がり、デスクチェアに座る。机の上に投げ出されていたクロッキー帳を鞄の奥にしまった。

あれからわたしの部屋には、極端にものが少なくなった。

美大へ行こうなんて考えはいとも簡単に捨てた。志望校を今の大学に——あのトリケラトプスのいる動物園のすぐ側の大学に決めたのは、家から通える範囲にある大学が、ちょうどここしかなかったというだけの理由だ。別に何の他意もない。美しい思い出に縋る気もなければ、あの記憶をトラウマにする気もなかった。

絵を描くことを辞める気もなかった。

けれど「続けている」とは言いがたいのもわかっている。わたしが続けているのはクロッキー帳に線を描くことだけ。絵と呼ぶにはあまりに雑で拙い走り描きだ。一番好きだった、色をつける工程をわたしは一切しなくなった。そんな必要はもうないからだ。描いたものも何処にも残さない。誰かに見せる気もない。描いたページは破り捨てられ、クロッキー帳はどんどん痩せていく。そのうち骨と皮だけになって葬られる。

サキは言葉通り、予定を変えることなく家を出て、無事に式を挙げた。

あの荒れた部屋で話して以来、わたしはサキとも距離を置くようになっていた。サキが家に帰ってきて顔を合わせることがあっても、どこかぎくしゃくとして居心地が悪い。

一度壊れたものは二度と元に戻らない。彼女は二度とわたしの絵のことを口にしなかったし、わたしはサキの顔をまっすぐに見なくなった。

だから今、出産のために里帰りしたサキがいることに、息が詰まる。

*

動物園の入り口近くには、理学部が管理している標本館がある。わたしはトリケラトプスの柵の前で絵を描いた帰りに、よくこの標本館を訪れた。標本館は古いコンクリートの小さな建物だ。注意していなければ見逃してしまうほど存在感はなく、動物園に訪れる人の半分はこの建物の存在を知らないのではないかと思う。

扉を開けると、視界の明度が一気に下がり、ひんやりとした空気が身を包んだ。

「こんにちは」

扉のすぐ脇には事務室があって、いつも若い職員の女性がひとりでいる。彼女はわたしの姿を認めるとそっと笑って見せた。彼女の少し掠れた小さな声は、まるで誂えたかのようにこの建物によく馴染んだ。こんにちは、とわたしは応える。彼女と挨拶以外の言葉を交わしたことはないが、わたしがここを訪れる頻度の高さと他の学生の利用頻度の低さが手伝って、顔なじみになっていた。

黒髪を後ろでひとつに束ねた彼女は、色白で痩せすぎている。身体の細さと髪型のせいで、大きな瞳がやたらと強調されている印象があった。わたしは会釈をして、事務室の前を通り過ぎる。

標本館に、今日も客はわたししかいなかった。

奥の展示室まで、廊下が続いている。壁際にラットの内臓やウサギの胎児、孵化する直前のニワトリの卵の中身、頭が二つある奇形の爬虫類などのホルマリン漬けが硝子ケースに入れられて陳列してある。太陽光が差さないように窓は暗幕で閉ざされ、頼りない蛍光灯の明かりだけがあたりを照らしていた。冷たい空気は淀み、微かに薬品のような匂いがした。

展示室は小さなホールのようになっていて、動物の剥製標本と骨格標本を見ることができる。古い立て看板には「ヒトの骨格標本以外は全て本物です。お手を触れないようご注意ください」と書かれていた。部屋の中心には骨格標本が並んでいる。ネズミ、ウサギ、ニワトリ、ダチョウ、フラミンゴ、チンパンジー、ワニ、ペンギン、カバ、サイの頭部、バイソンの頭部、そしてヒトの骨格のレプリカだ。フラミンゴは片足で立ち、ダチョウは空を見上げるようにくちばしを上に向けている。チンパンジーは木にぶら下がり、人間のレプリカはこちらに手を振るように右手を挙げている。

視線を壁際に移せば、キリンの首の剥製標本が壁に掛けられているのが目に入る。その下にはつぶらな瞳をしたツキノワグマの剥製と、羽根を大きく広げた美しいクジャクの剥製と、大きなリクガメの剥製が並んでいた。生きていれば、彼らが隣り合うことなど有り得なかっただろう。そんな、この場所の独特な雰囲気を気に入っていた。

園内で生きている動物より、ここにいる動物のほうが種類が多い。わたしはぐるりと展示室を回り、サイの頭部の骨格標本の前で足を止める。

トリケラトプスとサイは、よく似ている。

鼻の部分の角や、身体のシルエットなどを見ても、ふたつの動物の共通点はとても多い。だが、サイとトリケラトプスは全く別の生き物だ。目の前の骨格標本に、角はない。サイの角は皮膚が硬化したものであって、骨ではないからだ。

わたしはクロッキー帳を取り出して、サイの頭骨を描写しながら、大学の生物学の講義のことを思い返していた。

——恐竜は絶滅したのではなく、一部は哺乳類へ進化を遂げ、サイなどの祖先になったのではないのですか。

そう、教授に質問した学生がいた。教授は穏やかな顔で、

——トリケラトプスとサイが似ていることは、もちろん単なる偶然ではありません。

と、答えた。

——しかし、それは生命としての繋がりの必然性ではなく、生活環境がもたらした必然性です。トリケラトプスとサイは似た環境で生き残るために似たような道筋で進化をしたのでしょう。環境は生物の形を類似に導きます。トリケラトプスは、だからサイの先祖というわけではないのです。彼らは絶滅しました。残念ながら。

教授の話を聴きながらわたしは——わたしだけでなく教室にいた学生のほとんどは、動物園のトリケラトプスのことを考えていた。トリケラトプスは絶滅した。それは正しい過去の認識だ。あの場所にいるあの生き物は、やはり間違えて生まれてきたのだ。

わたしは今一度、目の前にあるサイの骨格標本を見つめる。

この展示室にある骨格標本は、ヒトのもの以外全て本物だ。このサイもかつては生物だった。きちんと父親と母親から生まれ、どこかの動物園で一生を送ったのだろう。彼の(もしくは彼女の)子どもも、どこかの動物園にいるかもしれない。命は連鎖していく。

クロッキー帳に描いたサイの骨格に、角を描き足してみる。それだけで、これはどこにも存在しない架空生物になる。馬鹿馬鹿しいなと思って、ページを破った。ページを破る度にリングは緩んで、裏表紙が取れかけている。

近くにゴミ箱はないかと顔を上げると、ちょうど展示室の扉が開いた。音を立てることが許されないとでも言うように慎重に開けられた扉から、事務員の女性が滑り込んできた。目が合うと彼女は少し笑い、

「お邪魔します。すみません」

と言って、展示室の隅にある掲示板に、理学部のシンポジウムのフライヤーを貼る。そのまま立ち去ろうとして、彼女はふとわたしの手元に目線を向けた。

「それ、クロッキー帳ですか?」

彼女の言葉に目を見開く。わたしは話しかけられたことに驚き、そして、

「絵が、お好きなんですね」

彼女が絵のことを話題に選んだことに、困惑していた。

「ええ、まあ」

曖昧に笑い、破ったページを咄嗟に後ろに隠そうとする。その左手が鞄に当たって、ページが床に滑り落ちた。あっと思ってわたしが手を伸ばすより早く、彼女がそれを拾い上げる。どこにも存在しない架空生物の骨格。その走り描きを、彼女は見つめた。

「一角獣ですね」

トリケラトプスみたい、と彼女は言った。わたしは何も言えず、ただほんやりと彼女の顔を見ていた。わたしの絵を見るやわらかなその表情に、一瞬だけサキが重なった。わたしは振り払うように視線を逸らす。

「勝手に見てごめんなさい」

少し申し訳なさそうに、彼女はわたしにクロッキー帳のページを返す。わたしはどうにか笑顔を作って、それを受け取った。

「それでは、わたしは戻ります。失礼しました」

彼女はそう言って、音もなく扉を開けた。わたしは控えめな隙間をすり抜けるようにして去っていく彼女の後ろ姿をぼんやりと見ていた。扉がゆっくりと閉まったとき、わたしは手の中のクロッキー帳のページを握りつぶした。

*

わたしたちの母は兼業主婦で、大学病院の看護師として働いていた。幼い頃からの母の印象は「忙しい人」で、それは今も変わっていない。父は公務員で、家にいる時間が長かったのは母よりも父の方だった。わたしたち姉妹を外に連れ出すのも父だった。

母には感謝しているけれど、この家族の結び目になっていたのはやはり父だったから、彼が家族を捨てればあっという間に家は壊れた。父が消え、サキが家を出たあと、母とわたしの二人暮らしがはじまった。けれど看護師長に昇進した彼女はそれまでよりも一層忙しくなったし、わたしも大学受験の準備を始めたからお互いが顔を合わせる時間はほとんどなかった。高校生にもなってさすがに寂しいと思うことはなかったけれど。

母からメールで、父の不倫相手の子どもは無事に生まれたようだと聞かされた日のことを、今もまだ覚えている。

わたしはメールの返信をすることもなく、残り物のカレーをレンジで温めながら、浅はかな感覚で「大人になる」ということを考えていた。大人になること。好きなことを諦めること、過去への執着を捨てること、時々不意に襲ってくる不安感を、見て見ぬ振りをすること。

一人の食卓でテレビも付けず、わたしは黙々とカレーを口に運んだ。スプーンを置いて視線を移すと、メール画面を開いたまま放置された携帯電話が目に留まる。

わたしは無意識のうちに電話帳を開き、「サキ」の名前を検索していた。電話番号が表示されている。通話ボタンを押そうとして、そこではたと我に返る。携帯の画面を閉じた。改めてスプーンを持ち、わたしは最後の一口を口に入れ、麦茶で流し込んだ。大人になるということを、考えていた。吐き出さないこと。すべて飲み込んで、涼しい顔をしていること。

あの日のことを、今もまだ、覚えている。

*

サキは家にいる間、子育てに関する本を読んだり小さな靴下を編んだりしている。それは絵に描いたような母親像で、わたしはリヴィングのソファに座るそんな彼女の姿と、膨れあがる腹部を横目で見てから、自分の部屋に戻る。

近所の奥さんが今日、「サキちゃんはお母さんの顔になってきたね」と言っていた。母親になると顔つきもかわるのだと。母親になったことのないわたしにはわからない。けれどサキは日に日に、知らない人のようになっていく。

週末、母方の祖母からサキ宛に大きな荷物が届いた。受け取ったのはわたしだった。玄関先に置き去られた荷物を見てぼんやりしていると、お腹を抱えたサキがリヴィングからやってきた。

「あら、もう届いたの?」

彼女は言う。荷物の内容を知っているようだった。わたしは段ボールの方に視線を投げたまま、これなに、とサキに問う。サキはガムテープを剥がしながら、

「乳母車」

と短く答えた。

箱の中から出てきたのは、かご状のベッドに四つの車輪がついた乳母車だった。日よけの蛇腹にはレースがあしらわれ、押し手の部分はアンティークを思わせる美しい曲線のデザインが施されていた。それは遠い異国の、全く別の時代に生まれた赤ん坊が使うもののように思えた。それほど、目に馴染みがなかった。わたしもサキも乳母車になど乗ったことはない。全く縁のないその道具を、サキはそっと撫でる。

「ベビーカーも買う予定なんだけど、乳母車が欲しくて」

独り言のように彼女は言った。わたしはサキの顔を見ない。視線を落とせば視界の端に、サキのお腹が見える。もうすぐ生まれてくる、わたしの姪がそこにいる。正しい道筋で生まれてくる正しい子どもだ。誰からも望まれ、祝福され、美しい乳母車まで彼女の誕生を待っている。

母親になるのはどんな気分なの。

わたしはサキに尋ねようとする。けれど口は動かなかった。飲み込んだ言葉は喉の奥に落ちて、わたしはふと、どこかで生まれたはずの自分の弟だか妹だかのことを思う。父の子どもであり、知らない女の子どもである。わたしたちの家族を壊した命だ。間違ってできてしまった命だと、わたしは思っている。

父がわたしたちを捨てた後、どこでどうしているのか知らない。もしかしたら、もう一人の子どもの父親をやっているのかもしれないし、すべてを捨てて一人でいるのかもしれない。

母親になるのは、どんな気分なの。わたしは黙って、新品の乳母車に視線を落としている。聞こえない声で、ねえ、とサキに呼びかける。ねえ、サキは自分の弟か妹のことを考えたりしないの。自分の知らない場所で、誰かが同じように膨らんだお腹を撫でてわたしたちをバラバラにしたことを、思い出したりしないの。サキはわたしを置いて、どこまで遠くに行くの。言葉を飲み込み、わたしはただ乳母車を見つめていた。

家にいることが落ち着かなくて、携帯と財布だけを持って家を出た。何となく人の多い場所に行きたくなって、バスに乗って一番近いショッピングモールへ向かう。

週末のショッピングモールは学生や家族連れで賑わっていた。自分と全く無関係の人たちが楽しそうに買い物をしている姿は、何となくわたしを現実から乖離させてくれる気がして心地よかった。フードコートでチーズバーガーを食べて、文具店に入る。まっすぐクロッキー帳のコーナーへ歩いて行き、いつものA6サイズのものを手に取る。

ここに来る度、絵を描くことは嫌いではないのだと確かめることができた。クロッキー帳のページが少なくなれば、わたしは迷わず新しいものを手に取る。どこに行くにも鞄の中にはこの小さな無地のノートがあり、それはわたしを形成する重要な要素だと自覚していた。

しかしそれを惰性と呼ばれたら、わたしはきっと何も言えない。

文具店のすぐ側には子ども服のテナントがいくつか並んでいた。わたしは真ん中の店でふと足を止める。店頭のラックには、女の子用の小さなロンパースが掛かっていた。かわいいウサギの刺繍とフリルで装飾されている。そっと触れると、生地は驚くほどやわらかい。無防備な赤ん坊のために作られた服だった。

姪は、こんなかわいらしい服を何枚も持つことになるのだろうと思う。今朝の乳母車も、目の前の服も、わたしには何の実感もない。生まれてくる命に大してまだ、何を思えば良いのかまるでわからなかった。

しばらくその場でぼんやりしていると、ふと視界の端に見知った姿が映った気がしてわたしは顔を上げる。すぐ側で、男の子用のベビー服を選ぶ女性が目に留まった。彼女は黒髪を後ろでひとつに束ね、色白で痩せた体躯をしていた。身体の細さと髪型のせいで、大きな瞳がやたらと強調されている。標本館の事務員の女性だと気付くまでに、そう長い時間はかからなかった。

わたしの視線に気がついたのか、彼女はこちらを見た。彼女もわたしのことがわかったようで、「あら」と目を見開く。

「お買い物ですか?」

騒がしいショッピングモールで、彼女の控えめな声は掻き消されてしまいそうだった。わたしは曖昧に頷いて、

「暇つぶしです」

と、答える。彼女は別の店のビニール袋を既に手に提げている。微かに透けた袋には、やはり男の子用のベビー服が入っていた。

「お子さんがいらっしゃったんですね」

わたしが顔を上げると、彼女はやわらかく笑った。

「何枚でも買ってしまうんです。可愛くて、つい」

彼女の応えに、わたしは目尻を下げて頷いた。沈黙が流れる。このまま会釈をして別れるか少し迷ってから、結局わたしは途切れそうになる会話の糸を繋いだ。

「もうすぐ、姪が生まれるんです」

なるべく明るい口調で告げると、彼女は「それはそれは。おめでとうございます」と、少し大きな声で言った。「血の繋がった赤ちゃんは、きっとびっくりするほど可愛いですよ」と、彼女は心から祝福するように続ける。ええ、と視線を落としながら笑った。

それから、

「お母さんになるときって、どんな、気分でしたか」

わたしは問う。語尾がほんの少し震えたような気がしたけれど、彼女は気付いていないようだった。彼女は自分の手中にある青い小さな服に視線を落とす。やわらかなその布をそっと撫でて、優しく目を細めた。

「嬉しかったですよ」

迷いなく、彼女は答える。

「嬉しかったし、早く会いたいって、そればかり思っていました」

わたしは、リヴィングのソファに座るサキの姿を思い出す。同じなのだろうと思った。ただ純粋に、サキは子どもに会うのを楽しみにしているのだろう。過去を引きずりながら戸惑って、立ち止まり続けているのはわたしだけだ。サキが日に日に遠ざかっていくのは、当然だった。

黙ってしまったわたしを見て、標本館の彼女は少し首を傾げる。それに気付き、

「すみません。ありがとうございます」

と、わたしは笑顔を作って見せる。会釈をして立ち去ろうとするわたしに、

「姪っ子さん、元気に産まれてこられるように祈っております」

彼女はそう言って、優しく手を振ってくれた。

その日の夜、夢を見た。

わたしは夕暮れの動物園にいる。いつものようにクロッキー帳と鉛筆を携えて、トリケラトプスの柵の前に立ち尽くしている。すぐ側のベンチに腰掛けようとしたその時、わたしは視界の隅に乳母車を認めた。

すっきりと痩せたサキが、乳母車を押して少し離れた場所からトリケラトプスを眺めている。彼女のいる場所は逆光になっていて表情までは窺うことができない。けれどわたしは、彼女が穏やかな、わたしが今まで見たこともないような優しい顔をしていることを知っている。

サキは、わたしに気付かない。わたしもそこに立ったまま、彼女に近づくこともできない。トリケラトプスは柵の中をゆっくりと回る。同じ景色の中を、何度も。

ふと、後ろから誰かが走ってくる気配がした。けれどわたしは振り返らず、ただぼんやりと恐竜の姿を見ていた。トリケラトプスの目が一瞬、わたしを捉える。視線が合った。こんなにきちんと彼の目を見たのはこれが初めてで、思ったよりも遥かに、その瞳はうつろだった。

「サキ」

わたしの後ろから走ってきた誰かの、明るい声がした。彼女が誰なのかなんて振り返らなくてもわかっていたのだ。高校の制服を着た、十七歳のわたしだ。彼女はスカートを揺らしてわたしを追い抜いていく。サキは彼女の顔を見て手を振った。高校生のリサは乳母車の前で立ち止まり、かご状のベッドの中を覗き込んだ。わたしと同じ顔で無邪気に笑う。彼女は毎日絵筆を握っているはずの右手をそっと、ベッドの中に差し入れた。乳母車の中にいる姪の姿はわたしからは見えない。

視線を逸らした。

わたしは再び、トリケラトプスを見る。うつろな目。鏡を見ているようだなと思った。わたしもきっと同じ表情を浮かべている。

「どうして、こうなっちゃったんだろうね」

聞こえない声で、わたしはトリケラトプスに問いかける。彼は応えない。当たり前だ。聞こえていない。聞こえていたって届きはしない。トリケラトプスはゆっくりと柵の中を回り始めた。しっぽを揺らし、地面を踏みしめて、時折転がっている胡桃をくちばしで砕く。いつもと同じように。彼はここからどこにも行けない。彼に行く場所なんてない。

ねえ、と背を向けるトリケラトプスに向かって、わたしは口を開く。

「わたしは大人になりたかったよ」

呟いた声に、一瞬、サキがこちらを見たような気がした。わたしは身をこわばらせる。けれどやっぱり彼女からはわたしが見えていないようで、すぐに乳母車に視線を落とした。

姉妹の穏やかな笑い声が耳を刺す。もうひとりのわたしがクロッキー帳を取り出した。一枚たりともページが破られていない、綺麗なクロッキー帳。そこで、目が覚めた。

*

わたしが朝起きる時間には、母はもう出勤している。わたしはサキのいるリヴィングを通らずに玄関を出て、大学に向かった。

大学は、別に好きでも嫌いでもない。高校までと変わりはなかった。わたしの行くべき場所であり、やるべきことが目の前にある場所だった。多少の取捨選択をしなければならないけれど、それでも与えられる情報を淡々と処理していれば一日が終わった。こうして四年間過ごしていく。一緒に授業を受け、学食で談笑をする友達がいればまあ充分だった。友人たちは、誰もわたしが絵を描くことを知らない。それはそれでいい。そうあってくれたらいい。わたしはこの場所に何も求めない。つまらないという感覚には何の意味もない。生きていくのなんて大体、つまらないこととかったるいことと、後悔を無視することの連続だ。

それでも気を抜けば、昨日の夢のことを思い出した。夢というのは人の深層心理をあらわすと言うけれど、あんなの深くもなんともない。ただのわたしの後悔と、理想がそのまま目の前にあらわれただけだ。もっとわかりにくかったらどんなに良かっただろう。あんなにストレートに刺されて、引きずらないわけがないのに。

授業が終わっても、まっすぐ家に帰る気にならなかった。サキの顔を見るのが億劫だ。わたしは誰もいなくなった教室でしばらくぼんやりしてから、ふと思い至って席を立った。

向かったのは、動物園だった。

空きコマ以外の時間にここに来るのははじめてだった。閉園三十分前の動物園はいつも以上に閑散としている。わたしは他の動物には目もくれず、まっすぐ最奥のトリケラトプスのコーナーに向かう。

自分があの偽物の恐竜に惹かれることを、時々不思議に思う。わたしは毎日のように動物園を訪ね、トリケラトプスの絵を描いては捨てる。もう何の物珍しさもないその姿を焼き付けるように見つめ、右手で刻み込んで最後に葬る。

十年前、トリケラトプスが公開されてすぐに、父はわたしとサキをつれて動物園を訪れた。当時十歳だったわたしはあのトリケラトプスが偽物であるということがわからず、遠い昔に滅んだはずの生き物が目の前に現れたことがただただ不思議だった。

——ずっと昔から、一頭だけ生き延びていたのさ。

そう言った父の声を、覚えている。人は声から忘れていくというのに、まだこんなにも鮮明だ。

——あの恐竜はね、遠い時間を越えてたったひとりになってもここにいたんだ。今はもう寂しくないよ。だって、ほら、ここにはこんなに人がいるんだ。もうひとりじゃないだろ。

あの日、父はわたしに嘘をついた。

もしかしたらあの時から、父はわたしたちに美しい面しか見せていなかったのかもしれない。純粋な子どもだったわたしはただそれを信じて、その美しい幸せはいつまでも終わらないと思っていた。

父の声を振り払い、わたしはトリケラトプスのことを思う。

そこは、今も寂しいだろう。鳴き声のひとつもあげられないで、この十年間みじめだっただろう。どうして生まれてきてしまったのだろう。どんな思いで彼は大人になったのだろう。

わたしは。

わたしはこの右手で、毎日何を葬っているのだろう。

喉の奥が熱かった。わたしは唇を噛んで、それで最奥のコーナーへ向かう足を止めることはない。傾いた夕日が鋭くわたしの目を刺す。視界にあらわれた柵の向こうにはいつものように、恐竜の姿があった。

そしてわたしは、いつもは誰もいないその場所に人影を認める。

そこには、トリケラトプスを見上げながら乳母車を押す女性がいた。

わたしは小さく息を飲んだ。まるで、昨日の夢が現実になってそのまま立ち現れているようだ。

「サキ」

わたしは足を止め、掠れた声で呟いた。

新品の乳母車のベッドの中はここから見えない。けれどそこには、わたしの姪の姿があるはずだ。

夢の中で会うことの能わなかった赤ん坊の姿が。

今も何を思えばいいのかわからない小さな命が。

あの夢と違うのは、過去の幻影の足音が聞こえないことだけだった。

そこではたと、我に返る。ここは現実で、夢ではない。

改めて見れば、乳母車を押しているのがサキではないことにすぐに気付いた。そこにいるのは、いつも標本館にいる事務員の女性だった。乳母車だってサキのものとはまったく別物だ。

息を吐き、止まっていた足を踏み出す。

わたしが近づいても、標本館の彼女はこちらを見なかった。彼女の目は柵の中を回り続けるトリケラトプスに釘付けになっている。その右手は、ゆったりと一定のペースで乳母車を揺らす。

わたしは彼女に倣って一度トリケラトプスの方に視線をやった。恐竜のつぶらな目と視線が合った、ような気がした。うつろな目だ。それだけは夢の中と同じで、わたしは思わず視線を落とす。ちょうど乳母車のベッドの中に目がいく。

そして、息を飲んだ。

ベッドにはやわらかそうな布団が敷かれていて、パステルカラーのタオルケットが重ねられていた。その上には、くまの顔が描かれたガラガラ、小さな靴下、スタイ、昨日彼女が手にしていた青いロンパースがある。けれど、赤ん坊の姿はどこにもなかった。

「あら」

そこでようやく、彼女はわたしの顔を見る。目が合った。

「こんにちは。こんなところでお会いするなんて」

彼女は確かに笑っていたけれど、大きく強調された瞳は泣きそうに潤んでいる。

見てはいけないものを見てしまったような気がした。ここからすぐに立ち去った方が良いと頭ではわかっているのに、足は固まったまま動かない。

戸惑いの表情を浮かべたまま立ち尽くすわたしを見て、彼女は申し訳なさそうに目を伏せる。しばらくお互い何も言えないまま、トリケラトプスだけが素知らぬ顔で柵の中を歩いていた。

「……誕生日なんです」

しばらくして、沈黙を破ったのは彼女だった。いつもより更に掠れた声に、わたしは顔を上げる。彼女は自分の言葉に苦笑を漏らし、

「息子の。正確に言えば、誕生日になるはずの日、だったんです、今日」

そう言った。彼女は空っぽのベッドに視線を落として、右手で軽く乳母車を揺らした。

「流れてしまいました。もう、性別もわかっていたんですけどね。お腹の中で心臓が止まったんです。へその緒が首に絡まって」

静かな、わたしにしか聞こえないほどの声は、微かに震えている。わたしはショッピングモールにいた彼女を思い出す。赤ちゃん用の服を何枚も買っていた姿が脳裏に蘇る。

あのとき。

わたしは彼女に、母親になるのはどんな気持ちだったのかと聞いた。

その問いはどんなに残酷に彼女に響いただろう。そう思うと眩暈がした。後悔の波が押し寄せて膝を折りそうになる。けれどあの時彼女は、嬉しかったですよと即答したのだ。嬉しかったし、早く会いたいって、そればかり思っていました——彼女は、そう言っていた。本当はどこにもいないはずの男の子の服を手にして。

どんな思いだったのだろう。

わたしは奥歯を噛みしめたまま何も言えない。ふと、彼女の視線が揺らいだ。

「でも、流れるべくして流れた命だったのかもしれません」

わたしは「え?」と聞き返す。目を見開いた。そんな言葉が続くと思っていなかった。

「どうしてですか、そんな」

戸惑いが滲むわたしの声を遮るように、

「相手には——父親になるはずだった人には、他にご家庭があったので」

彼女は続ける。頭の中が真っ白になる。

「不倫相手だったんです」

とどめを刺すような言葉。胸の奥が悲鳴を上げるようにざわめいた。

白く染まった脳裏に浮かぶのは、あの日カッターナイフを突き立てた絵と、荒れた部屋だった。家族の終焉の風景。わたしは父を連れ去った女のことを思う。そしてわたしの家族を壊した、二人の間の子どものことに、顔も知らぬわたしのきょうだいに、わたしの思考は至った。その子は無事に産まれてきたと母から告げられた日、わたしは大人になろうとした。全部を飲み込もうとした。寂しさも不安もすべて。

思考の外側から、彼女の声が聞こえる。

「誰からも堕ろせと言われていました。でもわたしはそんな言葉を全部振り切って産もうとしていたんです。彼は彼の本当の家庭を捨てる気はないと言って、だから、本当にひとりで、ただただわたしは、頑なでした」

西日はその光の強さを徐々に失っていく。東の空が夜の気配に青ざめていた。影は長く伸びて地面に貼りつく。トリケラトプスは足を止めない。告白するように、彼女は吐露する。

「結局残ったのは、あの子が使うはずだったものばかりです。この乳母車もそう。持ち主を知らないまま、二年間変わらずわたしの側にありました。そしてわたしは今も、あの子のための服やおもちゃを買い続けています。これからもずっと変わらないと思います」

彼女は父の不倫相手ではない。それはわかっている。けれど胸のざわめきは止む気配がなかった。視界の端に柵の中を歩くトリケラトプスの姿が映っている。歩く姿は、サイによく似ていた。

わたしはまっすぐに彼女の顔を見る。そして、固く閉じていた口を開いた。

「間違っていたと、思いませんでしたか」

絞り出した声は、縋り付くようだった。わたしの家族を壊したのは彼女ではない。それはわかった。けれど、

「その子が生まれたら、誰かの大事なものが壊れると、思いませんでしたか」

聞きたかった。あなたは後悔していないのか。誰かの父を奪ったことを。望まれない子どもを作ったことを。そしてその子を産もうとしていたことを。

彼女は少し驚いた顔をして、けれどわたしから目をそらすことはしなかった。

「間違っていたと思います」

その目はずっと潤んでいたけれど、彼女は決して涙を流さない。一呼吸置いて、彼女は再び口を開く。

「でも、全てじゃありません。正しかったこともあります」

母親になるのは嬉しかったと言った、あの時と同じ迷いのない口調だった。

「何が、ですか」

「わたしがこの子に、会いたかったことだけは」

そして会えなかったことを今も寂しいと思うことは、間違っていないと思います。

きっぱりとそう言って、それから微かに彼女は笑った。

わたしは表情を歪める。こちらをまっすぐに見る彼女の優しい目が、ずっと見ていないサキのまなざしに似ていた。許せない、とは、もう思えなかった。

憎んだものや遠ざけたものはいくつもあった。沈黙と惰性で毎日を生きていた。同じ場所をただぐるぐる回るみたいに。飲み込んだものを吐き出す術を持たず、自分の感情をなかったものにして葬り続けて、それを間違っていたとは、思わない。けれどもう、声を上げて泣いてしまいたかった。

視界が滲んで、喉の奥が熱くなった、その時。

聞いたことのない、音が聞こえた。それは遠くから聞こえる警笛のようであり、押し殺した叫びのようでもある。そしてどこか、産声に似ていた。わたしは潤んだ目を見開き、顔を上げる。彼女も同じように顔を上げて、二人の視線はそのまま、トリケラトプスの方へ向いた。

トリケラトプスは立ち止まり、顔を上げて空を仰ぐ。鋭いくちばしを大きく開いていた。耳に届く音が彼の鳴き声だということに気付いた。呼び声だ、とわたしは思った。あれは応えを求める声だ。喉を枯らすような咆哮はあまりに寂しく響く。胸の奥を掴まれるようだった。

「トリケラトプスは、みんな子どもなんです。ご存じでしたか」

トリケラトプスの鳴き声は続いている。その隙間から彼女の声が聞こえた、彼女はわたしに視線を向けている。

「トリケラトプスとよく似た、トロサウルスという恐竜がいるんです。長い間トリケラトプスとトロサウルスはよく似た別の種だと思われていたんですが、近年になってトリケラトプスはトロサウルスの幼年期の姿であると言う説が出てきました」

もしこの説が正しいのであれば、大人のトリケラトプスは存在しない、と彼女は言った。わたしは噎び泣くような声を上げる恐竜に視線を戻す。

ゆっくりと、目を閉じては開いた。

瞬きをする度、トリケラトプスの姿に二重写しになる影が見えた。それは荒れた部屋に一人で立ち尽くす高校生のわたしであり、生まれてしまったわたしの遠いきょうだいであり、生まれてこられなかった彼女の息子であり、今サキのお腹の中にいるわたしの姪であった。

わたしは震えた声で呟く。

「彼は、ずっと子どものままなんですか」

彼はどこにも行けず、大人になりきることもできず、ずっとここにいるというのか。独り言のようなわたしの問いかけに彼女は頷いた。

「そうです。でも、それで良いと思うんです」

恐竜の鳴き声は、誰にも届かない。

「そんなの、」

寂しいじゃないですか。悲しいじゃないですか、と続けようとしたけれど、声にならなかった。目を細めて、彼女はトリケラトプスを見上げる。

「それでも、彼はちゃんと生まれてきたから。生きているから。それは、正しいことだから」

彼女の右手は、ずっと空っぽの乳母車を押していた。

家に帰り着く頃には、あたりはすっかり暗くなっていた。わたしは玄関を抜けて、まっすぐリヴィングに向かう。ソファにはいつものようにサキがいる。

「おかえり。今日は遅かったのね。お母さんは、」

まだ帰ってないよ、と言おうとしたサキがわたしの方を見て、大きく目を見開いた。ような気がした。

「リサ」

ソファから立ち上がり、彼女はわたしの顔を覗き込んだ。

「どうして、泣いてるの?」

問いかける声は懐かしい優しさに満ちている。一層、涙が零れた。

久しぶりにサキと向き合ったのに、彼女の顔がよく見えない。何も応えられないわたしの手を、サキはそっと握った。そのままソファの方へ戻る。並んで座って、わたしは子どものようにしゃくり上げながら泣いた。サキは何も聞かなかった。ただ、わたしが何か言うのを待っているようだった。

「寂しかったから」

口に出せなかった、たった数文字の言葉を吐き出す。ずっと寂しかったのだと。

「ごめんね」

ひとりにしてごめん、ごめんね、と、サキは何度も繰り返す。その度に、嗚咽が漏れた。わたしが泣き止むまで、ずっと背中を撫でてくれていた。

発作のような涙がようやく治まると、わたしは腫れた目で二年ぶりにまっすぐサキの顔を見た。母親の顔つきと言われて、彼女がどんどん知らない人のようになっていくと思っていたけれど、改めて見ればサキはサキのままだった。

「サキ」

泣きすぎてくたびれた声で、わたしは彼女の名前を呼ぶ。

「なに?」

「おなかさわってもいい?」

問いかけにサキは笑って頷き、わたしの右手をそっと自分の腹部に導いた。張り詰めた腹部はあたたかく、奥から微かに胎動が伝わる。ここにちゃんと新しい命があるのだと、今、ようやく実感した。

「お母さんになるんだね」

確かめるようにわたしは言う。そうだよ、とサキはわたしの右手に自分の右手を重ねた。

かつて彼女のために絵を描いていたわたしの右手だ。

「早く会いたいよ」

サキは目を細めてそう言った。

惰性で動かし続けていたこの右手はまだ動くだろうかと、わたしは考える。葬るためではなくて、生きているひとのために使えるだろうか。生まれてくる命のために、わたしは、絵が描けるだろうか。

本当は、考えるまでもなかった。

「絵を、描くよ」

迷いなく、はっきりとわたしは言った。サキの目を見る。やっとわたしは、二年前のあの部屋から出ることができる。そう思った。ずっと大人になろうとしていて、結局そんなものにはなりきれなかった。今だってまだ子どものまま、それでも、

「サキのために、サキが産む赤ちゃんのために描くよ」

もう一度、わたしは家族を描こうと思う。わたしの言葉に、今度はサキが顔を歪めた。

「ありがとう」

二人で顔を見合わせると、また涙が出てくる。

右手に伝わる二人分の体温が、あたたかかった。

*

動物園のトリケラトプスが死んだのは、その翌日のことだった。朝、柵の真ん中で横たわっていたのを飼育員さんが見つけたらしい。十年ぶりに動物園の話題がニュースに取り上げられ、全国版の新聞にも記事が掲載された。

授業の空きコマ、わたしはいつものように動物園を訪れた。相変わらずウサギやモルモットのコーナーが人気で、わたしはそれを横目に最奥へ向かう。途中、カメラと原稿の束を持った集団とすれ違った。トリケラトプスが死んで一週間が経っても、時々取材陣の姿を見る。昨日は地元のワイドショーで「動物園のトリケラトプス。生命倫理を問う」というテーマの特集が組まれていた。人の手が命を作り出す罪を淡々と述べ、「間違えて生まれた命だった」と言う彼らは、トリケラトプスの鳴き声を知らない。

トリケラトプスのいた場所は、とても静かだ。

この静けさだけは、彼がいたときから変わらなかった。人の姿はなく、わたしは柵の前に立つ。トリケラトプスの生態が記された錆びた看板に視線をやる。色あせた写真はまるで、遺影のように見えた。

ずっと狭いと思っていた柵の中は、空っぽになれば随分広い。

わたしはいつものようにベンチに座って、最後に目にしたトリケラトプスの姿を思い返そうとする。記憶の中で彼は空を仰ぎ、鋭いくちばしを開いて声を上げている。そんな姿を見るのは、結局あれが最初で、最後だった。あの鳴き声は、死期を悟った彼の最後の訴えだったのかもしれない。そんな風にも思う。彼は誰を呼んでいたのだろう。何を伝えたかったのだろう。

知る由はない。

けれど、わたしは忘れないと思う。

永遠に大人になることができない彼の、言葉にならない声を。二年間のわたしの記憶と一緒にずっと覚えていようと思う。形には何も残っていないけれど、それだけは葬らずにいようと思う。

ベンチを立ち、わたしはその足で標本館へと向かった。コンクリートでできた小さな建物は今日も存在感がなく、誰もがそこを素通りしていく。トリケラトプスの骨の一部が標本館に収められたことを、わたし以外誰も知らないのではないか。そんな風に思ってしまう。

扉を開ける。薄暗い館内はいつものように、ひんやりとした空気に満ちていた。

「こんにちは」

事務室から男性の職員が顔を出してわたしに挨拶をする。こんにちは、とわたしは小さく応えてその場を過ぎる。瓶詰めの標本たちが並ぶ廊下は、時が止まったようだ。

トリケラトプスが死んでから、わたしが標本館の彼女に会うことはなかった。

乳母車を押す彼女の姿を見かけることは二度となかったし、標本館にもいつの間にか違う事務員の男性が配属されていた。新しい事務員さんにそれとなく彼女のことを聞いてみたけれど、

「申し訳ありませんが存じ上げません」

と、答えが返ってくるだけだった。

微かに薬品の匂いがする廊下を抜け、展示室に入る。「ヒトの骨格標本以外は全て本物です。お手を触れないようご注意ください」と書かれた看板に視線をやり、わたしは様々な動物の、本物の骨格標本を見て回る。トリケラトプスの頭部は、サイの頭部の隣に並べられていた。改めて見れば、二つの標本は全く似ていない。

そうだよなと思う。生き方によって生きる姿が似たとしても、中身は全くの別物だ。わたしはクロッキー帳を鞄から取り出して、二つの標本をスケッチする。もう、ページを破ることはしなかった。クロッキー帳は既に半分が埋まっていて、その大半はサキのために描いている絵の下絵だった。

トリケラトプスを見上げる女性の姿が、そこにはある。

彼女は乳母車を押して、まるで自分の子どもを見上げるように、優しい目で恐竜を見つめている。

わたしはクロッキー帳を閉じて踵を返した。展示室の扉を開ける。

帰ろう。わたしの家に。画材の揃ったわたしの部屋に。

絵の続きを描かなければならないから。

noteをご覧いただきありがとうございます! サポートをいただけると大変励みになります。いただいたサポートは、今後の同人活動費用とさせていただきます。 もちろん、スキを押してくださったり、読んでいただけるだけでとってもハッピーです☺️ 明日もよろしくお願い致します🙏