対話(ダイアローグ)の必要性・背景整理

企業や企業内のチームビルディングにおいて、ダイアローグ(対話)の必要性・重要性が様々なところで語られています。

前提条件を書こうと思いましたが、それ以前の背景の話をします。

※ ダイアローグだったり、対話だったりします。同じ意味で使っています。ごめんなさい。

その前に素朴な疑問

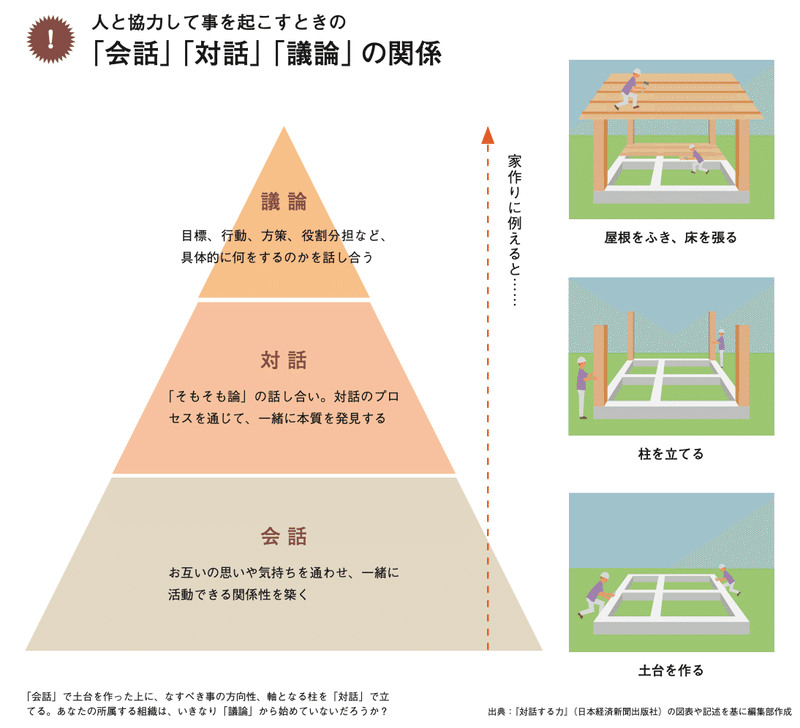

Q: ディスカッション(議論)とは違いますの?

A: 違います。ディスカッションは「合意形成」を目的としますが、ダイアローグには合意や結論はありません。ある意味雑談に近い。雑談も相互理解という目的を持てばダイアローグになると思います。(雑談のほうが意味ない時間もあるので、意味としては広い)

コミュニケーションを細分化すると、「会話」「対話」「議論」に分かれる

対話は会話より深く、議論の前提となる根底について共有する

これまでは対話を意識しなくても自然とやってこれたんだ

古き良き日本企業では、長い時間をかけてコミュニケーションが取れました。なぜならそこには「終身雇用」という魔法のルールがあったから。

どんなにヘマしても、能力が低くても、一度入った会社で定年退職まで働けますよ、だから安心して頑張ってくださいね!という会社がほとんどでした。

だから、上司の背中を見て育つことが部下の役目でした。

飲み会やタバコミュニケーションなど、定年までの時間をかけてゆっくりとコミュニケーションを取りながら時間を過ごすことが上司と部下の関係でした。上司もそのように育ったので、部下に対して効率的に成長を促す事が理解できません。当時はそれで良かった。

ダラダラとした上司と部下のコミュニケーション、それで十分でした。

やってきてしまったVUCAの時代

残念ながらのんびりとした時間は長くは続かないようです。環境変化に対応して生きていかなければならなくなってしまった。

長く時間をかけて構築してきた時間を短縮するためには、「無意識の行動」から効果的なものを抽出し、再現性を持って意図的に仕組みとすることです。

そんなこんなで注目された「対話(ダイアローグ)」は、「相互理解」を深めるための手法・テクニックとして注目を浴びているわけですね。

私も、心理的安全性の高いチームを形成する上でも、安心な状態・カルチャーを作る、良好な関係を築くためには

「対話」、「相互理解」は重要だと考えます。

対話は「当たり前のこと」ではなく、「無意識にやっていたこと」だと認識しよう。当たり前だと思った人は、本当に意図的にやっていましたか?

対話はバ◯ァリン!?

One on Oneの半分は対話でできていると思います。

もちろん、One on Oneは「成長の時間」ですが、成長の効率を上げるためには相互理解が大きなファクターになると考えます。実は、私がNoteで自己紹介(自己開示)を始めたことも関係しています。

お前誰やねん、という人の言葉は入ってこない。

全く同じことを無名の私がつぶやくのと、有名人がつぶやくのでは影響範囲が違いますね。

とはいえ、私が有名人になりたいわけではなく、届けられる範囲の人に、深く届けたいのです。だから、自己開示(自己紹介)をはじめました。

まとめ

結局前日につぶやいた言葉が一番シンプルかもしれませんな…。

コミュニケーションが大事だというのはみんな薄々わかっているよね。

会話、対話、議論という細分化して、意識するとより良いコミュニケーションになるよ!

次は、対話の前提:「そもそも理解なんてできるわけがない!」をまとめていこうと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます。良ければスキを押してもらえると次回のテーマが早くupされると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?