日記2024/2/10

朝6時起床、7時前に家を出て小田急線に乗り登戸で南武線に乗り換えて二駅目の稲田堤で降り、徒歩で京王線の駅まで行き府中へ。徒歩での乗り換えがショートカットになり早めに着いてしまったので、府中駅周辺を散歩する。土曜日の早朝だからか人の出も少ない。8時半頃にシアタス調布に移動して8時50分からの回の『紅の豚』を鑑賞。https://chofucinemafestival.com/films/98

毎年開催されている「映画のまち調布 シネマフェスティバル」ではスタジオジブリの映画をリバイバル上映していて『風の谷のナウシカ』をはじめ、昨年の『耳をすませば』以外は全て鑑賞している。『紅の豚』がスクリーンで上映されることはめずらしく公開時(1992年)以来の鑑賞である。尤もBlu-rayでは所有しているので、自宅で100inchくらいに拡大してプロジェクターで鑑賞は何度もしていてあまり懐かしさはない。昨年も宮崎監督についての文章を書く機会があったので再見している。

予約の段階でほぼ満員だったので早朝でもロビーはごった返していた。他のタイトルのお客さんも多数来ているようであった。映画を初回で観る習慣がないので三連休の初日とはいえ多くの鑑賞者を呼ぶ映画という商業や文化の力を感じる。割と上映に近い日にちで座席の予約をしたので空いている席が少なく、勢いで取ったのが最前列の真ん中でそれが心配ではあった。館長が上映前に挨拶。以前の鑑賞でも前口上があった記憶。上映初日の初回に集まるのは大体は相当のファンだと思われるので、同好の士の集会的な雰囲気を心の中で醸成してしまう。スクリーンで観るのは初めてという方も多いのではないだろうか。挨拶で温まった歓迎的な雰囲気の中で上映開始。

幕開け初めはアナログのセル様式に今様のデジタルに慣れきった眼ではそこに“古さ“を感じたものの、寧ろ最前列ならではの(空中戦などの)迫力が感じられ、また制作された動画の(セル画の)細部が眼前で動く光の運びの精妙さが観察出来、すぐにスクリーンに引き込まれた。本作は上映時間も比較的短く(93分)ジブリ作品の中では小品的な雰囲気もあるが、実際にスクリーンで観ると自宅でプロジェクターで観るのとは矢張り違う。完成された構築物としての強度が凄まじい。スクリーンサイズに合わせた職人的な観せ方も感じる。TV画面やDVDでの鑑賞ではそういった動画の魅力が矮小化されるだけではなく、作品に込められた思想や時代に対する洞察まで喪われていくと言えば大袈裟だろうか?『紅の豚』は1992年という世相的には未だバブルの雰囲気が色濃い時代に制作発表された。この映画で描かれる主人公ポルコの色恋沙汰とカーチスや空賊との乱痴気騒ぎはそれと相同するかのように時代に消費されてきた一面はあるだろう。しかし、Murderous Inkさんが『ビンダー』8号の宮崎駿特集の中の論考(「紅の豚ーーファシズムを凍らせる想像力」)で指摘しているように、この映画で描かれる時は二つの大戦間の戦間期の儚い束の間のものだ。https://booth.pm/ja/items/5255166

カーチスの機体がシュナイダーカップで優勝したものだと劇中のセリフであえて示唆されているように、カーチスもポルコも空賊も大戦の空中戦の生き残りであって、彼らはサン=テグジュペリの記述する当時の飛行機乗りと同様に戦後は職にありつくわけでもなく死者が出るような無謀とも言える空中でのレースに明け暮れるしかない。彼らには戦争の反動とも取れる拭いきれない自暴自棄さの一欠片がその裏に隠れている。宮崎監督の作る映画の特徴として「飛行」が取り上げられることが多いが、それはポルコやカーチスの血塗られた避けられない呪いとしての飛翔の裏返しである。『風立ちぬ』で二郎が血塗られた飛行機=戦闘機=零戦を三菱で制作することが次の大戦期の間の行為として描かれるのは、『紅の豚』でフィオが好奇心の赴くままに紅の戦闘艇を再建する“喜び“の裏面だろうし、それはアニメーションで飛行(機)を描く監督の姿そのものでもある。その二重性からは逃れられない。

『君たちはどう生きるか』も大きな戦争の狭間で少年の生活の裏側で蠢く暴力に映画が罹患している。劇中で無闇矢鱈と鳥の姿が描かれるのは、眞人の父親が制作し館に持ち込まれる無数の風防(戦闘機の部品)の甦りだろう。眞人は飛翔したいと心の底では願っているが、出生(家系)自体が飛行の暴力に呪われてしまっている。生まれたその日から、呪いによって翼を捥がれた彼の見る夢は、颯爽と飛翔するがしかし不気味で強迫的な青サギであり、餌の無い世界で飛翔しては命を奪い合う老いたペリカンであり、飛べないが二本足で歩行し羽根の代わりに隠した錆びついた包丁を持つカラフルで陰惨なインコの群れである。奴らは大伯父(家系)に捉われ支配されている。それ故に映画のラストで大伯父の塔から眞人と共に脱する青サギやインコや糞や抜けた羽根に塗れた飛翔はどこか吹っ切れた清々しさに溢れている。眞人は結局飛ぶことはなかったが、その二本足でしっかりと再び現世に還って来たのだから。

では、ポルコはどうであろうか? 彼の中にあるものは一種の贖罪意識だろう。朋(いい奴)は皆死に自分だけが生き残ってしまった。ポルコのハードボイルドさは彼の中にある“暗さ”と結びついている。その心の内の暗さ(=痛み、ジーナの言う「複雑」さ)を忘れるには空賊たちとアドリア海の静かで真っ青な空で逃避行的な馬鹿騒ぎをするしかない。この「豚はコロシはやらない」空中戦は“エンターテインメント“そのもので、フィオの結婚は賭け金となりならず者たち(観客)の博打の対象になる。「コロシはやらない」がポルコ(=マルコ)はどこかでこの乱痴気騒ぎでの結果として起こるかもしれない自らの死は恐れてはいない。結果的に「コロシはやらない」ポルコはカーチスを空中ではしとめることができずに地上での殴り合いの喧嘩で“賭け=レース“は終わる。この賭けに対比的にシナリオ上で置かれてるのがジーナが自らの“庭“で待つマルコの存在だろう。マルコは結局は庭=地上には降りてこない。大団円を迎えたエンドではフィオもジーナも、そしてポルコ(マルコ?)も世界大戦を生き延びいまだに空を飛んでいることが示唆され、加藤登紀子(ジーナ CV)の『時には昔の話を』がエンドロールに流れる。上映から30年が経過した今この歌を聴くのはノスタルジーを越えて胸に迫ってくるものがある。『紅の豚』から『君たち』までの年月の移り変わりの中で世相も今や戦間期から戦前(〜戦中)に移行したかのようである。90年代には見えなかった、体感できなかった、享楽的とはまた異なる共時的な感覚が本作からは寧ろ“今“感じられる。確かにポルコが都合よくモテすぎたり、その他現代では表現的に割とギリギリな部分も多いが、通底している歴史観や洞察が「ズドン」とアニメーションを通して身に染みてくる。まあ、延々と考察・解釈し続けるより先ずは観ろって話なのですが止まらない。大体日記に記すことでもない。

作品たちの持つポテンシャルはそれこそエンドロールの歌詞にある「見果てぬ夢」のようなものなのだ、としみじみしながら劇場ロビーでA氏と合流する。シアターの売店で当時の復刻版パンフレットを購入して渡してくれた(ありがとうございます)。氏も『紅の豚』は公開当時ぶりらしく満足しているようであった。

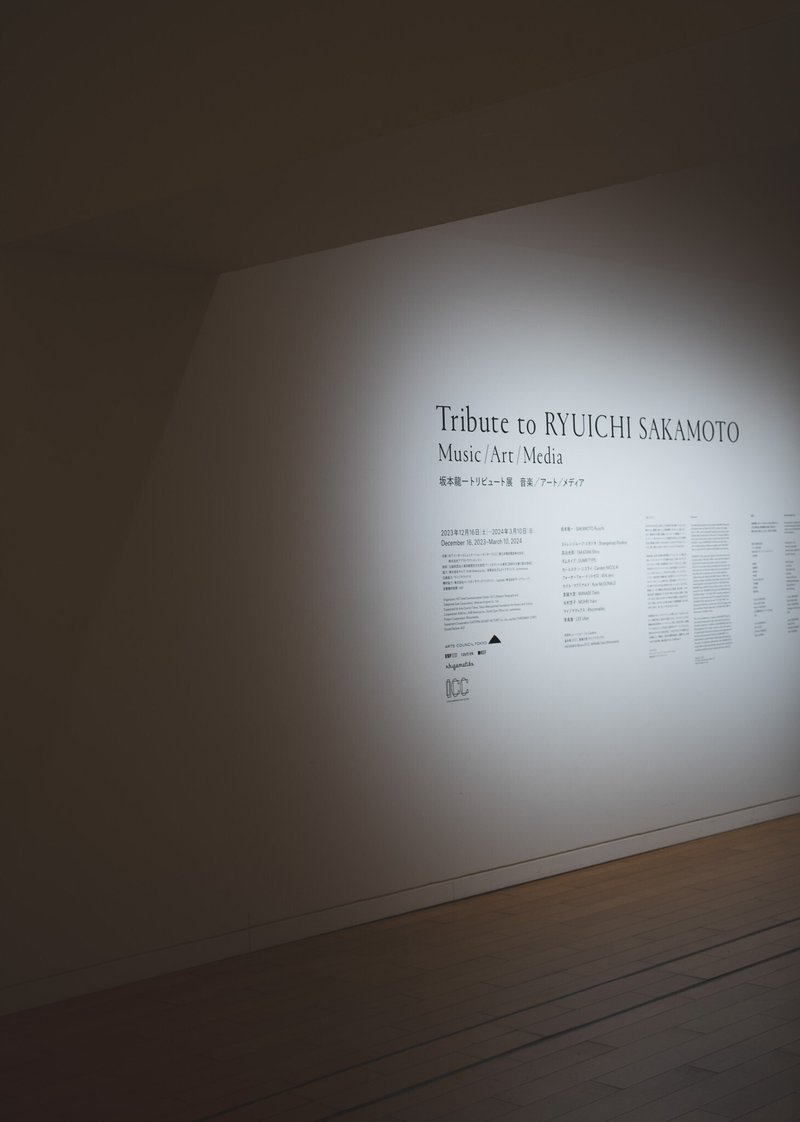

そのまま2人で京王線府中駅から初台に向かいICCで開催されている「坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア」展(2023年12月16日(土)―2024年3月10日(日))に行く。

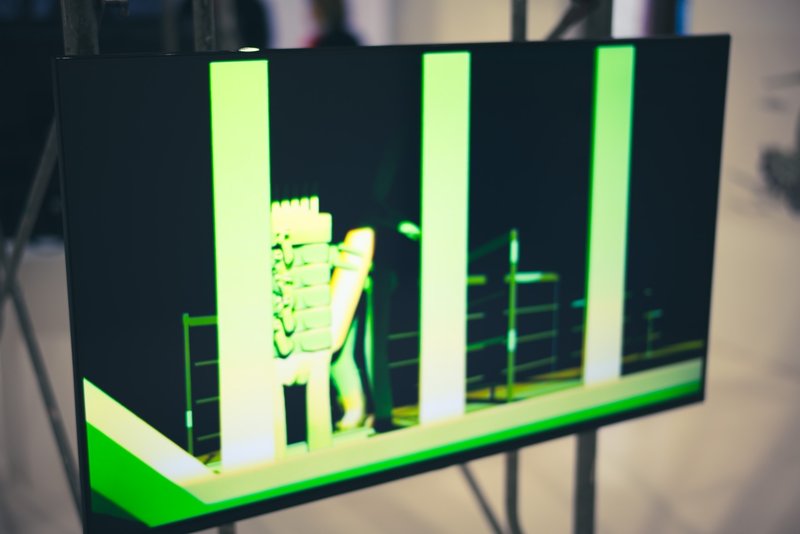

ICCは久しぶり。昔から通っているオペラシティの音楽ホールやギャラリーも入っているこのビルは建設から割と年月が経っていると思う。良い意味で昨今の建築には感じない(やや)重厚な雰囲気が保たれているように感じる。「坂本展」はその名の通り何組かのアーティストと坂本さんのトリビュートで部屋がいくつかに分かれていて、音楽とグラフィック、生前の演奏とマルチメディア的にコラボ等の作品の展示。音楽に合わせてランダムで抽象的な動画がギャラリーの壁面一杯に投影されたりする。普通に映画館より大きな壁面への投影なので一種の崇高さも感じられる。動画自体は割とオーソドックスさを感じたけれど、こういうスペースが個人で所有できれば人生愉しい。いつかやろう…と見果てぬ夢を決意する。展示スペースの天井から吊るされたスピーカーがガイザインだったのがたまたまだとは思うけれどおおっと気になった。大した感想でなく申し訳なく思う。『12』のジャケの李禹煥氏の原画が観れてよかった。

朝から映画と展示を続けて観てお昼になっていたので、オペラシティのビルの中のイタリアンカフェで『紅の豚』に敬意を表してナポリタンぽいパスタを食す。

続けて竹橋に地下鉄で移動して国立近代美術館で「中平卓馬 火―氾濫」を観る。

中平卓馬の展示はだいぶ昔に横浜美術館で大規模なものを観た記憶がある。今回の展示は、初期の雑誌掲載作や多くの雑誌自体の展示があり、彼や時代がジャーナルという文化とともにあったことが実感できる展示内容であった。批評家としての側面もフィーチャーされ『決闘写真論』も“展示”してある(いつか篠山さんの大規模展示もお願いします)。アジェやエヴァンスについての文章も展示してあり、当たり前にこういった紹介によって自分も写真の見方の影響を受けているなと改めて感じ入る。

個人的には晩年のズームレンズで何を目的としてかは判らぬものを撮った写真群の自我の超越した感じが興味深いが、これを言葉で評論や評価・位置付けするのは難しいだろうなと感じる。彼が青森滞在中に写真を撮っているドキュメンタリーの動画が展示室にあり、その写真とはまた空気の違うアグレッシブな撮影の様子を眺めていると、以前日吉の路を歩いている際に、目の前から中平さんがずんずんとこちらに向かって歩いてきた光景を眼前に思い出した。本展覧会の学芸員のキュレーションの趣旨を知りたかったので売店に行くがまだ図録は販売されていないとのことでがっかりする。

常設展では清宮質文のガラス絵や駒井哲郎や浜口陽三の銅板が参考になる。

乃木坂まで地下鉄で移動し、CALM &PUNK GALLERYでシー・チェン個展『インクに潜む神話 :クリーチャーと矛盾のシンフォニー』を観る。https://calmandpunk.com/

シー・チェンさんは先日シアター・イメージフォーラムでアニメーション作品『鶏の墳丘』を観て感銘を受けたので個展も楽しみであった。ドローイング・フィギュア・映像の構成。デジタル映像を大きなモニターで観る魅力や快感があり、そのまま家に展示したいと思う。多彩な方で新作も楽しみ。緑の兎の群れのドローイングとフィギュアが欲しかった。

やや疲れたのでヒルズの? ビルの中の中華料理屋で小包籠でビールなど。都会に住めるか? という話になり私は今は山の中の生活であるけれど生まれも育ちも緑など無い場所で育ったので大丈夫だなと。慣れ親しんだ環境の影響はあるのだろうか。また、歳をとると自分のルーツ的なことに興味が出るみたいな話になり、私自身は普段考えることはなかったが、もの作りや工芸・美術に興味があるのは武具製作の家系的なこととも繋がるし、大陸文化趣味やそれにノスタルジックさを感受する傾向は祖父(母の父)が大戦中天津で貿易商をやっていた影響か、活字に興味があるのは私が生まれた年に亡くなった祖父(父の父)や叔父が新聞社勤だったりしたことも関係があるのかなとか考えたり。父も出版社勤で活字好きだったし、本が好きというよりは活字フェティシズムなのだろう。DNA的な家系の記憶とか多分あるな、とか証明不能のスピリチュアルだが。何故か今では自分でインディーだが本まで作るようになり、大して意識したこともなかったけれど、『君たちはどう生きるか』ではないが、逃れるにせよ何にせよ家系や家族からの影響は人生においては少なからずあるだろう。

夕方、恵比寿へ移動し、恵比寿映像祭2024 「月へ行く30の方法」へ。https://www.yebizo.com/jp/

写真美術館ということで収蔵品の展示などもありそこも個人的には愉しめる。しかし、無料のお祭りということもあり、坂本展でも感じたがお客さんが多くじっくりと展示が観れないことがストレスで自分にはあまり合わないなと思ったり。マイクロ・ポップ以降の繊細なインスタレーションの展示形式も多いだけに、余計にそう感じたのかも知れない。個人的には荒木悠さんのアメリカのルート66の都市の名前のつけられた料理をひたすらに食べる姿を写した動画がブラックなユーモアをたたえていてよかった。

恵比寿ということで近くのエビスビールのお店で生ビール。至福の一杯。牡蠣のオイル漬け的なつまみも美味。今年のアカデミー賞の展望やパレスチナでの戦争などについて話す。

どこかで飲み直そうという話になり、昔よく行っていた新宿の達磨という中華料理屋でということで行くが、土曜の夜だからか満員で入れず。Googleマップで探した新宿西口のお店で、中華を肴にしこたまにレモンサワーを飲む。本場っぽい辛い川魚料理が美味であった。また行こう。

飲み終わった後に新宿駅に向かう道すがらのネオンの夜景を見ながら、人生もういいや…と思っていたが未だにこの世に未練はあるなと感じたり。宮崎監督が『もののけ姫』の頃に「もう引退する」とか言っていたことがなんとなくわかるかもな、と思いながら夜の眩しく騒々しくも気怠い雑踏の中、家路に着く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?