仰げば尊し我が師の恩 by 工藤雪枝 特集、中谷宇吉郎先生、第二話

最近あまりにも、メディアやインターネットやウィキペディアの不正確さが相余る。今日、2021年8月4日も英語版ウィキペディアに、東京大学理学部、理化学研究所、ロンドン大学キングズカレッジを経て、北海道大学の名誉教授であられ、世界で初めて、人工雪の結晶作成に成功なさった中谷宇吉郎博士にのウィキペディアのデータに間違いを発見した。雪結晶の定義名称はSnow Crystalとして学会、および学術誌「Nature」でも1930年代に認められた世界的定義にもとり、その名称決定に到る前に否定された定義なる、Snowflakeとウィキペディア英語版に書かれていたので私にてはツイートにて、訂正を求めた次第である。

中谷宇吉郎博士の偉大さは、その師の寺田寅彦先生も含めて果たして、真の意味でどれほど理解されているのかいないのか、上記のようなウィキペディアの英語版の不正確なる事実において、暗澹たる気持ちになる。

東大の物理学のこのお二人の偉大さにて、簡単で単純明快たる、雪結晶の学会および科学的定義もインターネットにて不正確に記されていることをお知りになったら、お二人におかれて広く世間一般の人々に科学の心、またその面白さと重要性を随筆の形で書かれてこられたこととその背景のご意志にて、実に天界の魂となりしお二人にて落胆されておられるに違いない。

その中谷宇吉郎先生が書かれた上記の随筆集から、その寺田寅彦先生のエピソードがあるので、引用したい。なお本件のような場合には著作権法上、レビューとしての扱いを判例法なる英米法、およびフランスやドイツなどの大陸法、どちらの知的財産権法にてらしあわせても違法ではないので、その旨明記しておく。

また同時に、書かせていただくと、このNOTEなるプラットフォームにても、英国や欧州、さらにはWIPOレベルの著作権的にいえば、「サポート」なる機能があっても、日本やアジアの法律遵守精神の低さ、科学的思考レベルの低さから、サポートなる機能ではなく、いわゆるペイパービュウーすなわちPVでいくらという形で価格性にでもしていただかなくては、如何なる価値のある文章も書く気がしない。サポートや価格機能をつけても、いくらでもスクリーンショットや回し読みする連中が増えるだけで、全くもって価値のある文章や思想や分析など書くだけ損だというメンタリティを私にては常に持ってきた。そのような違法行為が可能なるデジタルプラットフォーム、更には外国からは見ることが出来ず、全く日本の国内でしか読めず、また貴重なアイデアや分析がタダ読みされ、盗まれるようでは到底日本において、如何に価値ある分析もまた如何なる科学の発展もないということを今回強く主張したい。私にて、この文章を書いてもなんの得もない。また、なぜ多くの人々がそのような状況であるにも関わらずNOTEに執筆したがるのか、ブログなどなぜ書くのか、私においては以前から意味不明である。

実は私にては多いに当初から期待していた #NOTE ブログであるが、英語、フランス語で書いた場合、nsbpなる、バクとか文字化けの記号的なるマルチ言語非対応故の問題と消しても消しても、何度もモグラ叩きの必要性(保存した後も)に辟易とする。

またフランス語では、更に文字が入力出来ない問題がある。

更に我がブログなど、まあ、真剣には発表している故に、36年間の継続的研究、また、プロセスも明らかにしていないが、我が文章化の矜持として、自分が分析、リサーチ、などなど何十年の蓄積を、分母=最終的に得たもの、分子(=実際の発表)にて、分母の複雑な構造の分子での結晶化の率を最大限にすることを、そして正確なプロポーションで表現することを旨としている。

そんな我が人生やあらゆる事象や他の方々の人生に対して、体験者でなければ、無限の探索も正確には理解かつ表現不能である。

しかしNOTEブログの我がフォロワーは、まとめサイト的というより、我が分析をそのまま電子書籍にでもしているのか⁉︎と実に不快に思うフォロワーなどが多いことや、日本の知的財産権担保やインターネット環境が、世界最低ランク、英国のIISSの格付けの3段階では、最低ランク(IISSデータ、公表2021年6月28日)で、そのランクはイランとか北朝鮮と同じ。全く我が投稿などのモラル権、あらゆる知的財産権法に違反してこっそり儲けているような例には、必ずオリジナル分析者にて気づかないことはない。厳格に知的財産権違法は法人の加害者は最大罰金3億円。刑事罰で禁錮もある故に法律をしっかり遵守願いたい。

さらにはそうした知的財産権法の正しき履行が出来ない、あるいは担保されない日本の状況では如何なる学問の発展もありえないということを、日本において、また今のグローバルパンデミック下の日本ほど露呈している情けない国はないと強く我が危惧と共に主張したい。

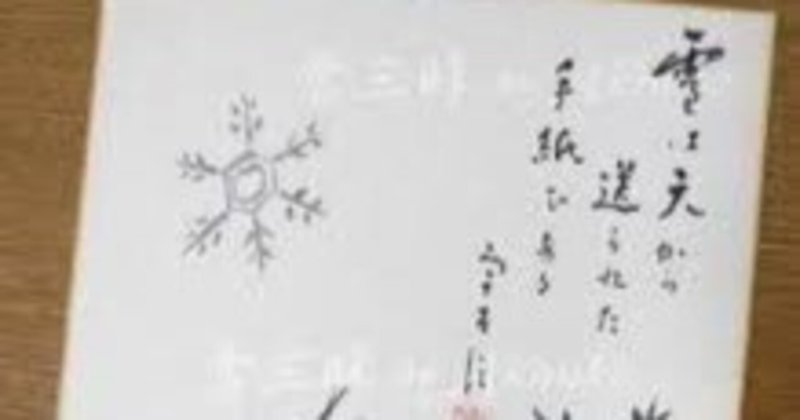

しかし、そのような体たらくの現在日本への警告として、この文章をあえて書くことにする。以下、前述写真の本である、「雪は天からの手紙」岩波少年文庫、ISBN 4−00−114555−3の98ページから106ページ(初出、1951年3月)の引用である。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

長岡と寺田(工藤注、長岡先生は東京大学物理学の系譜でいえば、長岡先生が先陣、次に寺田先生、そして寺田先生の弟子たる存在が中谷先生であり、これは年齢順でもある)

長岡半太郎先生と寺田寅彦先生とは、学問のやり方でも、対世間的のすべての点でも、まるで正反対のように、一般には思われている。事実、外から見たところは、その世評のとおりである。そして外から見たわゆる皮相の観が、案外ことがらの真をついていることが多い。両先生の仲は、決してよかったとはいえない。

しかし両先生とも、何といっても、大正昭和の日本における傑出した学者であった。おたがいに尊敬すべき点は、ちゃんと尊敬しあっていられた。寺田先生は、あのとおり、どんなつまらない人間でも、その長所は十分に認めるという性質であった。いわんや長岡先生のような卓越した大先生の学問には、十分の敬意を払われた。そして長岡先生のあの性格の強さを、武士道の名残りとして大いに尊敬しておられた。

一方長岡先生は、めったに人に負けない方であったが、やはり見るべきところは、ちゃんと見ておられた。その一つの現われであるが、寺田先生には、ある点では、一目置いているという風があった。寺田先生が大学を出られて、まだそう長くない頃のことである。水産講習所の兼任講師に寺田先生を推薦されたことがあった。その時長岡先生が、「絹ハンカチで鼻をかむようなものだが」といわれたという伝説が残っている。水産講習所の方たちは怒られるかもしれないが、あの時代は、そういう伝説が作られるような時代であった。

長岡先生は、原子物理学の方で有名であったが、地球物理学にも興味をもたれ、地震研究所にも席があった。そして地球物理の論文をたくさん書かれた。私がまだ理研(理化学研究所)にいた頃の話であるが、ある日何かの用事で寺田先生の部屋に行った時、先生が長岡先生の論文原稿を見ておられたことがあった。「どうも長岡先生の論文を拝見するのは少し閉口なんだが」といって、例のように独特の苦笑をされた。少なくともあの頃は、長岡先生も、地球物理学の論文は、いちおう原稿を寺田先生に見てもらわれたようであった。

「長岡先生も、地球物理の方は、あまり自信がおありにならないようだ。この頃はよく、「君、ちょっと見ておいてくれたまえ」といって、原稿を頂戴するんだが。どうも先生にては、地球物理なんかというお気持ちがあるらしく、だいぶ調子を落とされるんでね。少し閉口なんだ。このあいだも緯度変化と地震という大論文の中で、山から次の山まで、すなわち波長の二分の一と書いてあったんでね。おそるおそる「先生これは波長じゃございませんか」と伺ったら、「そうだね」とあっさりλ(ラムダ、波長の常用字)と直されたんだ。あれには驚いたよ。僕だったら、あんなことを書いたら、とても気になって二晩くらい眠れないんだが。「そうだね」には、実際びっくりしたよ。えらいもんだね」といって、ちょっと首をすくめて見せられたこともあった。

どうも長岡先生にとっては、地球物理学は、いわばホビィであったように思われる。寺田先生も、その点は十分了解しておられたようである。しかしそのホビィが、だんだん嵩じてきて、地震研究所の談話会でしゃべり放しにされる論文の中には、少しのんき過ぎるものが、まじってくるようになった。

中には、ほとんどでたらめに近いような論文もあったそうである。もっとも長岡先生の物理学史上の地位は、長岡原子模型によって、不動のものとなっているので、後年に発表された専門外の地球物理学の論文は、いわば先生の老後の楽しみとして、皆がそっとしておいてもよかったわけである。しかし寺田先生は、そういう点では、案外きびしくて、だんだん我慢ができなくなるという様子が見えた。

それがとうとう爆発したのは、ある日の地震研究所の談話会の席上である。私は直接その席にいたわけではないが、会のあとで坪井、宮部の諸兄(しょけい)が「寺田小学校」へやってきて、「たいへんなことになっちゃった」とくわしく様子を知らせてくれた。感受性の強いそして気のおけない若い仲間同志の話であって、身ぶり声色真に迫っていた。三十年後の今日になってみると、何だか、自分がその席にいたかのような錯覚に陥る。それほど皆が強い印象を受けた大事件であった。

長岡先生が、例によって大気焔をあげられ、ご機嫌よく講演がすんだあと、議長が型の如く「ご質問ご討論がありましたらどうぞ」という。皆は、いわばさわらぬ神にたたりなしという顔つきで、少々煙にまかれながら、黙りこんでいる。

「そうしたらね。寺田先生がすっくりと立ち上がって、こういうふうに机に両手をついて、少しぶるぶる震えながら、「先生の今日のご講演は、全くでたらめであります」といわれるんだ。いや驚いたね。みんなシーンとしてしまったんだ。先生は真蒼な顔をしておられるしね」

「まさか。話だろう」

「いや、本当なんだよ。長岡先生、全くびっくりされたようだった。

「いや、君、そりあいろいろ仮定ははいっているが」(工藤注、長岡発言)

「いいえ、それは仮定の問題ではありません」(工藤注、寺田発言)

「しかし地球物理学には、どうしても仮定が」(工藤注、長岡発言)

「いいえ、地球物理学というものは、そういうものではございません」

(工藤注、寺田発言)

「まあ、そうやかましくいわなくても」(工藤注、長岡発言)

「いいえ、これはそういう問題ではございません。今日のお話は、徹頭徹尾でたらめであります」(工藤注、寺田発言)

「まあ、君、そうひどいことを」(工藤注、長岡発言)

「いいえ、今日のお話と限らず、この頃先生が、この談話会でお話しなさいますものは、全部でたらめであります」(工藤注、寺田発言)

といわれるんだ。どうも驚いたね。皆すっかり固くなっちゃってね。口の出しようがないんだ。田中館(愛橘)先生が、「まあ、まあ、君」というわけで、やっとほっとしたよ。いやすごかったなあ」。

それから当分の間は、実験室の中は、この話でもち切りであった。当時の長岡先生の権威というものは、今日の人たちには、想像もできないくらいであった。「先生、決死の勇をふるったんだね」などと、悪童どもは、気楽なことをいって喜んでいたものである。

寺田先生が小宮(豊隆)さんに、ああいう先生は「一度鼻をつかんでぐいとねじり上げておかないと癖になる」といわれたのは、この時の話である。この名台詞は、小林勇君の「回想の寺田寅彦」に寄せられた、小宮さんの長い序文の中にある。「これが寺田さんの、真理に対する、正義に対する、学問に対する真剣な情熱からきたものであることは、言うまでもない。寺田さんがそういうものの敵を憎む態度は、それが日本の権威であっても、また世界の権威であっても、そんなことには頓着なく、実に男性的であった」。寺田先生は「サトル(subtle 鋭敏な)でデリケートな頭脳と心臓」のほかに「癇癪と負けじ魂」とがあった。「この癇癪と負けじ魂とは、寺田さんのサトルでデリケートな頭脳と心臓とが、実人生において」、「寺田さんを人情の流れにおぼれさせそうにすることから救い、必要の場合は、寺田さんがそこから思い切って飛躍することを可能にする。寺田さんに感じるすごみは、一つは寺田さんの、この思い切った飛躍から出てくるのである」と小宮さんはいわれる。

この事件があってからまもなく、曙町(工藤注、寺田寅彦先生のご自宅)の応接間にうかがった時に、この話が出た。その時、先生は「長岡先生は、もうだいぶお年もとられているし、もともと地球物理は先生のお慰みなんだから、どうてもいいようなものだが、あれをH・ナガオカの名前で英語で書かれて、外国へ出されると、何といっても先生の名前は外国では皆知っているから、日本の学問のレヴェルはこんなものかと思われるのが辛いんだ。それよりも何よりも、何だか自分のうちの座敷の畳の上に、泥靴のままはいってこられるような気がして、どうにも我慢ができなかったんだ。先生にはお気の毒だったが。僕は我慢ができなかったのだ」と、非常にまじめな顔つきで述懐された。

両先生とも故人となられた今日では、こういう話を書いても、大してさしさわりもないであろう。ご存命中には、こういうことを書かないのが礼儀なのである。

この話は、真理のための戦士としての寅彦が、あの先生の謙虚さの奥に、潜んでいたことを示す一つの好例であろう。「実際寺田さんには、懐(ふところ)に匕首(あいくち)をのんでいるといったような、すごみを帯びたところが、あの暖かな奥のどこかにあった。それは、うかうかしたことを言おうものなら、すぐ横っ面をはりとばされそうな、それでいて当人はおよそそういうこととは縁の遠い、善良な意志しか持っていないというような、不思議な感じである」と小宮さんは書いておられるが、先生の真理と正義とに対するはげしい情熱は物理学だけに限らず、人生そのものに対して燃え立っていたように思われる。

それから最後に、この話を今まで何人かの友人にしたが、たいていの人は「寺田先生も傑かったが、やっぱり長岡先生も傑かったなあ」という。私もそのとおりだと思う。当時の長岡先生の学界における地位と権威とは、開戦当初の東条(英機)首相にも比すべきものであった。そういう大先生が、大ぜいの弟子や孫弟子たちの面前で、これだけ手ひどく、いわばやっつけられたわけであるが、感情的に激昂されるというようなことは全然なかったのである。そしてこれだけの大事件があっても、後になってそれがあとをひくということがほとんどなかった。日本の学界のためには、慶賀すべきことであった。(1951年3月)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

この文章を何度も読むたびに私、工藤雪枝の中では、5つの我が人生の中での追憶を想起させる。1つ目は日本の「権威」や「まちがった権威に対する間違った同調圧力」。2つ目には米国や欧州と違い、日本の学界においても存在し、その結果、自らその発展性を低めているところの「和を尊ぶ文化」の弊害。この稟議で全会一致的凡庸さへの学問の「薄まりと価値の同調圧力、根回し慣習」「研究にて、発明されるもの、世界初の発明など、発明者、当該研究者自身しか分からないことが多い。

3つ目は私自身が東京大学法学部で幸運にも偉大なる師を得たことへの感謝である。4つ目はなんの為に学問は存在するのか、それ即ち自己満足や間違った自尊心や自己顕示欲ではなく、突き詰めれば「世の為人の為」なる学問の存在理由である。5つ目は師としての邂逅を得たことの有り難さにて生ずる義務。即ち努めなる感謝と共に継承されねばならぬ弟子としての使命の存在である。

以下順不同に筆記する。

4つ目において。そもそも中谷宇吉郎先生が、雪結晶の研究を始めたのも、寺田先生の弟子としての東京大学理学部理化学研究所からロンドン大学キングズカレッジを経て、北海道大学へと昭和5年に赴任された際、寺田先生は中谷先生に「決して地方で研究費が少ないとか、研究設備がないということを一切不満に思わないように。同時に、多くの雑用が伴ったとしてもそれを労苦だと思わず、善処するように」という訓示を与えておられる。

昭和5年(1930年)の北海道大学は、今の近代的な北大と異なり寺田先生がご指摘されたような多くの艱難辛苦が研究者としても多かったに違いない。一般的に世間では中谷宇吉郎先生におかれて「人工雪の結晶作成に世界で初めて成功した」という理解のみがまかり通っていて私などは地団駄を踏むような想いと失念にかられる。

(上記の写真は中谷宇吉郎先生が、雪結晶の研究の為に5年にわたり冬には研究の為にいかれていた、十勝の白銀荘と中谷先生の写真である)

そもそもなぜ中谷先生が、雪研究を始められたのかという想いは決して「面白そうだから雪の人工結晶をつくってみよう」なる軽い想いではない。

中谷先生におかれて随筆(昭和14年、1939年)でもこう書かれている。「我が国の一年間の雪の損害は、鉄道の損害を除いてもなお大雪の年には1億2ー3千万円に上っており、比較的雪の少ない年でもなお6−7千万円の巨額に達している。これは雪から蒙る直接の損害であって、不利益的損害を除いた数字なのである。不利益的損害というのは数字によって現すことの出来ないもののことであって、例えば東北地方の幼児の死亡率が、世界一の未開民族として知られているタスマニア島の蛮族(工藤注、原文ママ)に較べてほとんど同程度であるというようなことである」。そのような豪雪地帯、新潟、富山、石川、山形、長野、北海道、青森、秋田、岩手などを上げておられるが、石川県こそが中谷宇吉郎先生の生まれ故郷でもある。「山形県地方の名産サクランボの樹枝が、ある種の雪の為に全滅することがある」とも書かれている。

中谷先生におかれて、東大理化学研究所時代に寺田先生の弟子であられた時に、北海道の炭鉱のメタンガスによる爆発の原因究明、さらには寺田先生が渾身の想いで取り組んだ飛行船の水素爆発事故の原因究明たる「珠皮事件」。どれも、本来の実験物理学の真骨頂であり、理論物理学の界隈からは実験物理学を低くみる傾向もあったような風潮下にて、学問を世のため人のためにいかにいかし貢献するか、あるいは貢献したかという好例であると私にては感じられる。

そうした「同じ者のみが同じ者を知る(正しく評価できる」なる師友関係を寺田寅彦先生と中谷宇吉郎先生との間に、強く私にては感じ入る深き暖かさがお二人の関係にはある。

中谷宇吉郎先生が世界初の人工雪結晶生成に成功したのは昭和11年1936年。東北地方でも冷害が起きて、多くの家族が娘を身売りさせなければならなかった年、また2.26事件が起きた年でもある。

昭和13(1938年)年頃、とある方から「せっかく人工雪ができたのに、寺田さんが他界されて張り合いがないでしょう」と言われた中谷先生は、それを聴き涙を止められずに困ったそうである。

また寺田先生も中谷先生も随筆、学術論文ではなく広く一般に科学の面白さと重要さを広める為に多くの作品を残されておられるが、これも科学に関心をもつ多くの人材を育てなければならないという使命感に起因するものであろう。

中谷先生はこう表現されている。「雪を研究するという仕事は一人の人間が一生を費やしてやっても到底かたづくような問題ではない。一石ずつ築いた研究の上にたって、今後の有為な人々が、何十人か何百人かあるいは何千人かが、更にその上に真剣な努力を積み重ねることによって一歩一歩と完成に近づくという性質の問題であろうと思われる」と。

さらに「このように見れば雪の結晶は、天から送られた手紙であるということが出来る。そしてその中の文句は結晶の形及び模様という暗号で書かれているのである。その暗号を読みとく仕事が即ち人工雪の研究であるということも出来るのである」と。

その後、中谷宇吉郎先生のナカヤダイアグラムを更に発展されつくられた花島政人先生は1965年(昭和40年、奇しくも私が生まれた年である)に日本で初めて開かれた国際雲物理学会議にて、更に中谷先生の亡き後、多くの理論研究を発展され、賢者をして「そして、暗号を読みとく字引が、ナカヤダイアグラムなのである」と語らしめている。

中谷先生が亡くなられたのは奇しくも我が両親が結婚した昭和37年(1962年)であり、その際の仲人たる我が親戚の子息こと我が大叔父である佐伯浩(元北大総長、寒冷地工学、氷工学、湾岸工学が専門)が、昭和38年から北海道美幌に勤務していた我が父の、我が家族の家に北大学生として頻繁に遊びにきていたこと。私の誕生日1965年3月14日にて美幌にて大雪だったこと。また、我が叔父にては中谷宇吉郎先生の生前最後の講演を拝聴しているというご縁。我が誕生日は、物理学のノーベル賞受賞者アルバート・アインシュタイ博士と同じであること。私にて、1990年代に奇遇にも講演の依頼にて大分県由布院を訪れ、その際に中谷宇吉郎先生とも深いご縁のある亀の井別荘にもうかがったこともあること。2002年には加賀市の「中谷宇吉郎雪の科学館」に訪れたこと。同時に航空機研究とも関係のあられた中谷先生。私にて、偶然的にかあるいは必然的にかF15戦闘機に体験搭乗したこともあり、その際のTACネーム(Tactical Air Command Name)がSNOWであること、など多くのご縁を不遜ながら感じる次第である。

(以下の写真は、石川県加賀市にある、「中谷宇吉郎雪の科学館」と、北海道大学にて、中谷宇吉郎先生が世界初にて成功なさった人工雪結晶形成。この技術や研究は過去にのみ存在する訳ではなく、今後、地球温暖化対策の為の応用が多いに期待されており、今も北海道大学等にて研究が引き継がれている)

さて前述2点目の、日本の「和を尊ぶ文化」の学術的弊害に関しては私にて高校時代にAFS財団の留学生として一年間米国に留学し現地高校に通い、結果的に日本の高校も卒業し、実質半年間の「独学」で東京大学文科一類(法学部進学過程)に現役合格している。また英国やフランスの大学院も卒業しており、実に日本の間違った権威主義の弊害とそれに伴う学問的発展の抑制という点では実に体験上多々思うことがある。

私が留学した米国ニューヨーク州の高校では私自身、英語のハンデもなく、実に現地の人気者となり、首席で現地高校を卒業。特に数学と化学にては全米レベルで特別表彰されたぐらいである。現地高校は日本的にいえば飛び級が出来るカリキュラムなので、数学と化学に関しては私にて、その高校でもアイヴィーリーグにしかいかないような連中用の高レベルの数学と化学の授業を履修していた。

といってもそこはアメリカ。化学の授業でも隣の女子学生がガムをくちゃくちゃ噛みながら(おそらく日本では許されないだろう)リラックスした雰囲気である。その特別化学授業の最中。すでに高等化学の元素など超えて化学式を扱っていた授業の最中にいきなり、その「ガム学生」が、手を上げて質問した。「先生、化学の単位、モルはなぜモルっていうのですか?」と。

いやはや、私にては隣の席にいながら、この実に珍妙な質問に表現できぬほど驚いたものである。これはさしずめ「身長や距離や長さをはかるセンチメートルはなぜセンチメートルというのですか?」とでも解釈できる質問であり、そんなことに如何なる価値があるのか?と私にては実に驚きを通り越してしまって、化学の先生がどんな答えをなさるのか、手に汗を握ったぐらいである。

しかし、そこはさすがアメリカである。その化学の先生にて全く驚く様子もなく、何やら説明しておられたが、私においては、その先生の解答は全く覚えていないのだが、そのガムを噛みながら質問した女子学生とその奇異な質問が発せられた瞬間は未だに鮮明に記憶している(笑)。まあ、日本の高校であれば、そんな訳のわからない質問は愚問と称され、それ以前にガムを授業中噛むなど、退学レベルの扱いを受けるかと想像する。

しかし、あれから、今や数十年たち、当該「ガムの女子学生」は、米国の大学しかも科学分野の大学教授となっているのである。その例からも、いかに間違った権威への盲信と、いかなる変わった言論や疑問を呈することへの制裁的文化や慣習の大いなる弊害を、我が国日本にて強く危惧する所以である。

そもそも、昨今のGAFAの創業者といい、あるいは私がインタビューしたこと5回のリチャード・ブランソン氏においてもブランソン氏は15歳で不登校。ASDとADHD、学習障害、識字障害、吃音まであるのに、あれほどの大成功をおさめ、世界の民間人として2021年7月にはやばやと宇宙到達まで達成しているのであるから、日本の型にはまった教育風土や、尖った人物を「矯正」するかのような同調的平板化と権威(米国高校の例でいえばさしずめ化学の先生ともいえる)への盲信とそれに対する従順さ、反抗心の否定などは、昨今の世界的経済や危機管理の状況にて弊害しかないと強く思う。文化においても、差別意識のなき多様性の世界の実現においてもこの点は重要であり、我が国日本が大きくその意識を改革する必要がある点だと強く思う。

最後に前述の3つ目と5つ目の点について言及させていただきたい。

5つ目とは、このようなもう今の時点で1万文字にも及ぶようなかつ、いささか自画自賛であるが重要な社会的価値と、その継承などの努力と表現において、正しく知的財産権法とその実現のプラクティスが不可欠であるという日本に対する警告である。このような内容とその分析と量において、私にては電子書籍でも出版でもしたほうが遥かに金銭的にも名誉的にも得であることは間違いはない。

そもそも英国や欧州では、ブログでも出版でも電子書籍でも音楽などのソフトコンテンツでも一切模倣や盗用が不可能なる技術的インフラが正確に整備されている。そのような理想的状況とは程遠い、我が国日本と異なり英国では図書館で借りられた本に対しても一冊単位で、印税が著者に支払われ、世界中でどれだけ幾らの価格で書物が売れたか一桁の単位まで把握している。そういう体制のそしてインフラの欧州だからこそ、この度の東京五輪のエンブレム盗用事件にてもすぐにその盗用に気づきクレームがきたのであろう。

英国では購入した本でも会社内でコピーされるたびにそれがコピーできないようにまでしっかりと価値を知的価値を出した存在への公平な、そして法哲学的にも正しい配慮がすでにとうの昔からデジタルレベルで実現されている。

方や日本はどうか?デジタル化とか、DXとかいいつつ、LINEやマイナンバーカード情報は他国に漏れ、一方で、デジタルデータの特性から盗用や改ざんが相次いでいる。実にそのような精神性および知的財産権法保護、個人情報保護の観点から、そのレベルで(2021年6月英国のIISSのランキングで日本のデジタルインフラは世界最低ランキング、北朝鮮、イラン並みとの評価を受けている)デジタル化などをすすめるとはっきりいって弊害しかありえないであろう。

このような私の抵抗と指摘は、そしてその背景に存在する意識と使命感はもっぱら我が大学時代、大学院時代の指導教授であられる東京大学法学部名誉教授の石黒先生に起因するものである。

石黒先生のご専門はまさに国際私法であられたが、金融、経済、そして知的財産権法など、まさに今の日本に必要かつ重要な法的領域をカバーされておられた。とある日、といっても昨年だと思うが、石黒先生がいかに偉大かということを、東大法学部関係者でもなく、全く書物や論文を通して以外の接点は持たれていない学界の方が、我が師たる石黒先生を「石黒先生程偉大なる法律家はいない」と絶賛されておられたので、私もつい嬉しくなり、ツイートに返信した記憶もある。

また石黒先生の毎回のゼミは、なぜか先生が趣味としてお持ちであった俳句の提示と解釈から始まるのである!そのような点に、私にては、多くの方々が変名で書かれた科学の書物である「赤い鳥」にて、寺田寅彦先生が変名で書かれたものがあるはずだということを聞き、中谷宇吉郎先生が多くの児童向けに書かれた短編集の中から、すぐに寺田寅彦先生が変名、「八条年也」として書かれた「茶碗の湯」という作品に気づかれたような精神の類似性を感じたりする。

また、私にては、法科大学院ではなく、いわゆる東京大学法学部を卒業してから、仕事についた後に、東京大学法学部大学院を受験し、そして記述式試験を終えて、明日は面接という日に、たまたま東京大学本郷キャンパスをうろついていたところ、偶然、石黒先生とすれ違った。そこで私にては翌日がいよいよ二人の法学部教授による面接故に緊張している旨をお伝えした。

とすると、石黒先生曰く「ああ、そうでしょうね。明日の面接、僕も気になったから誰が面接担当官がチェックしたら、あ〜なんというか、かなり厳しい先生二人だったから頑張ってね」などとおっしゃる。故に私にて、やりきれないなあと想いながら翌日の面接に備えた次第。

そして当該面接日。その「二人の教授」が入室してくるのを、私一人にて待っていた少教室に入ってこられたのは、今は他界された竹内教授と石黒先生!であった!しかも、前日の「大気焔の如き冗談」に対する反省心なのか、あるいは見事に私を騙したことへの優越感からなのか、照れたような笑いさえ浮かべて教室に入ってこられたのには、私も如何なる対応をしていいのか、未だにあの時の光景をはっきり記憶しているぐらいだ(笑)。そんなところも実に石黒一憲先生と寺田寅彦先生と似ておられるとも思う私である。

その大学院試験には無事合格したものの、入学後、私自身メディアの仕事などが忙し過ぎて、大学院に通う時間がなく最終的に自主中退せざると得なかったことを心から我が恩師や諸先生方に対して申し訳なく思う。

今でも、私の中には、まさに寺田先生が中谷先生に「手紙」とも「メッセージ」ともいえる教訓を北大に赴く際に語られたように、私にても石黒先生が私の学部の卒業の際に贈ってくださった言葉をあたかも先生のお声が聞こえてくるかの如く鮮明に記憶している。先生は「工藤君においてあらゆる分野で能力や実力がありすぎるぐらいだから、その点は一切心配していない。ただ唯一気をつけなければならない点があるとしたら、そのような特性にて、分野的に器用貧乏にならないように」との貴重なお言葉をいただいた。

にも関わらず、私にてその警告の通りの人生に今においてはなっているという点を大いに反省し、恩師の的確なご指摘にてその能力とお優しさを噛み締めながら、今後の人生の中で、我が恩師からいただいたすべてのことをどう体現できるか真剣に悩み考えている。

石黒ゼミは学生の中でも特別人気があり、ゼミ履修者数はたしか200人を超えていたと記憶している。そんな中、一回に4−5人という単位で、石黒先生のご自宅で手料理にて全員をおもてなしになられたような学生を大切にされるご立派さは我が一生の中でも実にありがたき貴重な思い出である。

同時にじつに研究熱心な先生におかれて、多くの分野で素晴らしい論文や研究を残されている。一度などは学生時代、2−3日徹夜で研究論文を書かれた結果、あわや瀕死の状況になるような体調になられたこともあり、そのときは石黒門下生一同で実にひやひやして心配しあったものである。

俗に「光陰矢の如し」という例え通り、月日の流れは早く、実に弓の矢のように、すでにその懐かしい学生時代から30年以上がたっている。私のような情けない未熟者にても、すでに東京大学をご退官され、名誉教授として多くの研究や論文や学問上の知見を残された偉大なる我が師への恩返しとも言うべき、社会的、また学問継承的なる貢献ができるかを考えるべき年齢となった。有難き恩師にて、そんな負担や義務を学生たちに課すことは決してないが、素晴らしい師であればあるほどに、その門下生は一応にその「尊き使命と義務」を果たそうと、否、果たさねばならぬと自然に思うところに、真の権威、真の価値、真の尊き恩師なるご存在にては、そう思うのが当たり前なのだと改めて思う。

同時に、直接お目にかかったことはなくとも、また名前や権威が知られていない先人達に想いを馳せるに、我が恩師というご存在の実に数多きことに気づき、私のような未熟者にて、一刻も早く、我々の世代や存在が為すべき使命を果たさんとしていささか焦るような自分に対して、つくづくとため息をつきながら、そんなレベルではいかんと自分自身を鼓舞する昨今である。

(石黒先生とゼミ生のコンパ、1988年の東京大学山上会館での写真と記憶している)

(顕微鏡を覗いておられる中谷宇吉郎先生)

(墨絵にも凝っておられた中谷宇吉郎先生の絵。九谷焼の窯元がある加賀市にお生まれ故の作品という感がある)

サポートしていただいた場合は、さらなる分析や取材のために使わせていただきます。工藤雪枝