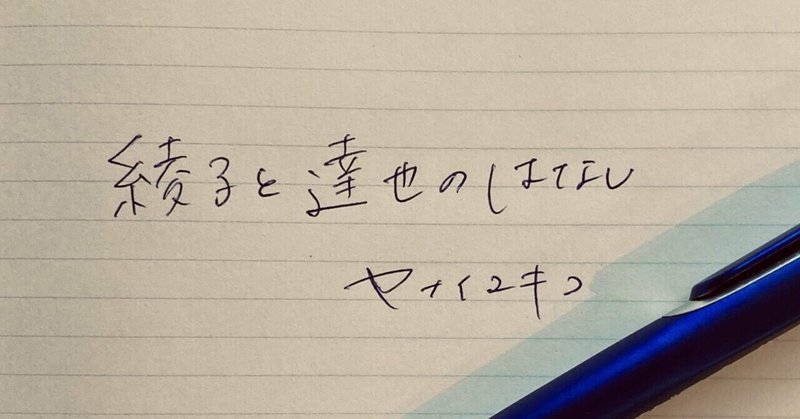

綾子と達也のはなし④|泣き顔にケンタッキー

「ただいまー」

達也のほっとした声が消え入ってしまいそうに、玄関の扉を開けると部屋は真っ暗だった。この日二時間近く残業をした達也だったが、先の連絡によれば、綾子はすでに帰宅しているはずだった。廊下の明かりをつける。視線を下にやると綾子が今朝履いていたローヒールがそこにあった。突き当たりに目を凝せば、キッチンとリビングを隔てるドアの磨りガラスから色をもった光がちらちら動いているのが見てとれた。

「綾子さん?」

何も引け目を感じることはないのだが、どこか遠慮がちに達也はリビングへと続くドアを開ける。するとその先には、薄暗がりのなか鼻をすすり、肩を震わせながらむせび泣く綾子がいた。かすかな音量で流れるテレビの前に、まるで崩れかけた砂山のような形で座り込んでいる。いつもは料理がひしめく丸いちゃぶ台の上には、口の開いた缶ビールと白ワインのボトル、ケンタッキーフライドチキンのバケツ状の容器があった。髭を生やしたモノクロの紳士がこちらに微笑みかけている。

「どうしたんですか!」

照明をつけるよりも先に、達也は綾子に駆け寄る。その手には脚のないワイングラスがあった。液晶が放つ白い光だけでも、その目が赤く腫れぼったいことはすぐわかった。一体どのくらい長い時間、一人で泣き続けていたのかというぐらいに。

「一体何があったんですか?」

達也は綾子の表情の見える位置に移動し、薄暗いままの部屋で再び問いかけた。バラエティ番組から聞こえる笑い声が空しく小さく響く。綾子はグラスをちゃぶ台に置き、体育座りのような形になって膝と膝の隙間に顔を埋めた。

「達也くんは男に生まれなければ良かったと思うことある?」

そのくぐもった声のふいをつく質問に、達也は一度頭の中で記憶を巡らせる。

「そうですね…ないかもしれません」

それを聞いた綾子は鼻をすすりながら途切れ途切れに言った。

「私は男になりたいと思ったことが百回はある」

元は同じ部署にいた綾子と達也だったが、付き合い出したことを機に、綾子は以前から希望していた部署に異動を申し出た。希望は通ってフロアも変わり、現在の二人は勤務時間中に顔を合わせることがほとんどない。日頃綾子から聞かされていたふだんの業務の話に達也が悪い印象を持つことはなかった。むしろ畑の違う仕事で興味深い内容が多かったくらいだ。

「女だからなんていう言い訳はしたくない。でも、どうしても、私が女だからうまくいかないことがある。それが悔しくて仕方がない」

綾子は手を伸ばして、ゆっくりとチキンに齧りつく。褐色の衣をまとった鶏皮がべろりと剥がれて、折り畳まれるように口の中へ収まっていく。咀嚼を繰り返すうちに何かを思い出してしまったのか、次から次へと、綾子のグレーのスラックスに涙がこぼれ落ちた。

綾子は先日、上司から大きな顧客を引き継いだらしかった。上司と遜色のない配慮の行き届いた対応をしていたはずなのに、なぜかこの数日、すべて突き返されていたこと。さらに男性の同僚が代わって対応したとたん交渉が前進したり、女性だからとこちらを試すような挑発的な態度をとられる場面が多いことなど、綾子は消化しきれない思いを話し始めた。聞いているうちに達也は、最近インターネットの記事で目にしたアンコンシャスバイアスというものだ、と思った。仕事の現場では、この無意識の思い込みのせいで女性のほうがあらゆる面で大変な思いをする。

「誰が悪いって話じゃないの。そういうものだともどこかで思ってる。だから余計に不甲斐なくて。それに私も女だからって甘やかしてもらった時期もやっぱりあったと思うから」

ぽろぽろと涙を流し続ける綾子を今すぐ抱きしめたい気持ちに駆られる。でも達也は、今の綾子の気持ちをぬくもりで宥めることは安易に思えた。それこそ、無意識の思い込みではないかと。綾子の気持ちを尊重するのなら、抱き合うことで傷ついた自尊心を癒す、というのは違う。気持ちに寄り添うとは、そんなうわべだけの行為ではない。

達也はキッチンへ向かい、ワインクーラーに氷を入れて水を注ぐ。スプーンで2杯ほどの塩も入れ、それを持ってリビングに戻り、綾子が開けた白ワインのボトルを入れてくるくると回した。

「電気のない部屋もいいですね」

耳のそばでガラガラと氷のぶつかる音がして、綾子は顔を上げる。

「僕もチキン食べていいですか。それにしても、いっぱい買いましたね」

まだ山のようにあるチキンの中から、達也は骨付きのものを選んでペーパーナプキンの上に置く。

「好きなだけ飲んで食べたら、悩んでいることがどうでもよく思える気がして」と綾子が言う。

「綾子さん、ケンタッキー好きですもんね」

達也は豪快にチキンにかぶりつく。好物をガツガツ食べることで嫌な出来事を吹き飛ばすというのは本当かもしれなかった。二本目のチキンに手を伸ばす前に、白ワインを二つのグラスに注ぐ。液体の冷たさでグラスがほわんと白く曇った。

「こんな風に泣いている綾子さんを見るのは初めてで、僕もどう言葉をかけたらいいかよくわかりません」

綾子は目を伏せたまま話を聞いていた。達也に気を遣わせてしまったことを申し訳なく思って謝ろうとした。「でも」と達也が言う。

「でも、もう絶対に一人で泣かせたくありません」

はっきりと、でも悲しみが滲むその声に目を赤くした綾子は、とっさにその両腕を達也の首に絡ませた。「ありがとう、大好き」

「さすがにもう食べきれないね」

二人でバケツに残った3ピースをのぞき込む。ちゃぶ台の上はすでに骨の山で、綾子は「これで出汁でもとれそう!」と声を上げる。試しにケンタッキーフライドチキンの公式ホームページを開いてみると、初めて知る、数々のアレンジレシピが目に飛び込んできた。

「ねえこれ、『スパイシーカオマンガイ』だって。おいしそう!」

隣の達也に、ご飯の上にほぐしたチキンとレモン、パクチーが添えられた画像を見せる。翌日のケンタッキーがこれでまたおいしく生まれ変わる。

「カオマンガイって何ですか?」

「タイのチキンライスのようなもの」

「パクチー食べられるかな…」と、達也がちょっと不安そうな顔をする。

「パクチーがなくてもおいしいよ。味付けはナンプラー」それを聞いて達也がまた不安そうだ。

「ナンプラー…。僕はこっちのチキンと塩昆布のバターライスのほうが気になります」

「え〜っ。じゃあ、どっちもつくろう!」

瞼は変わらず重そうなままの綾子だが、いつもの調子に戻ってきて、達也は安心する。しばらくぶりにつけた照明がやけに眩しく、いつもよりずっと明るく感じた。

「ふふふ」

達也がふいに笑い出す。

「何、どうしたの?」

「綾子さんが男性だったら、を想像してました」

「どうだった?」と綾子は、聞きたいような聞きたくないような表情でこわごわ尋ねる。

「何も変わりません。綾子さんは今も格好いいから」

「えっ…」

綾子は想定外の答えに少しの間、瞬きを忘れた。そのあとちょっと照れくさそうに「やっぱりバターライスのほうからつくろう」と言って、口元を緩ませながらちゃぶ台の上を片付け始めた。

今回はmg.vol6の特集・からあげになぞって、からあげ仲間のフライドチキンで二人のお話を書きました。

次回こそ「コーヒー」の予定です。

また読んでいただけたら幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?