#oni

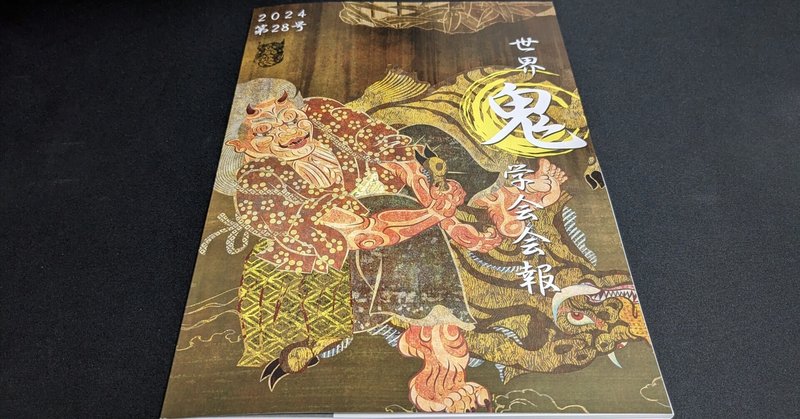

鬼学会の会報誌が届きました!ぼくの投稿「伊吹弥三郎の岩屋と井明神社 : 姉川を生き、妹川に没した、伊吹山の水竜鬼の生と死」も掲載されています

世界鬼学会の会報誌(第28号 2024年分)が届きました! 今回は、ぼくの投稿「伊吹弥三郎の岩屋と井明神社 : 姉川を生き、妹川に没した、伊吹山の水竜鬼の生と死(抄録板)」の記事も掲載されています。 (会報誌の表紙絵は、三日月電波さん (ミず鬼ずムさん @mizuki_ism ) の《鬼婆図》です。) 上記の投稿記事では、「鬼伊吹(おにいぶき)」と呼ばれた伊吹弥三郎が「生きた場所」と「死んだ場所」として、「伊吹弥三郎の岩屋」(伊吹山の山頂付近の洞窟)と、「井明神社」(高

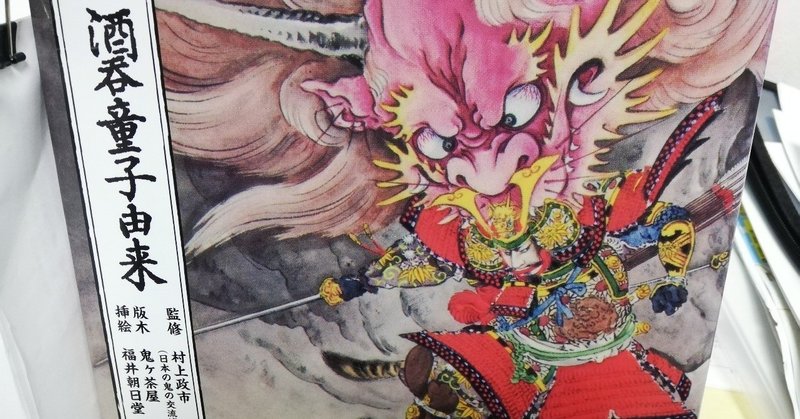

伊吹弥三郎の岩屋(播隆上人の風穴)の洞窟への道のり(ルート)と洞窟探検 in 伊吹山【鬼伊吹】

伊吹弥三郎の岩屋(播隆上人の風穴)という伊吹山の洞窟への道のり(ルート)と、その洞窟の内部を探検する様子を紹介します。伊吹弥三郎は、鬼伊吹と呼ばれたり、酒呑童子(伊吹童子)とも関係が深い存在です。 ▼くわしい解説記事 伊吹弥三郎の岩屋と井明神社 : 姉川を生き、妹川に没した、伊吹山の水竜鬼の生と死 https://wisdommingle.com/?p=30320 滋賀県と岐阜県の境界にそびえる伊吹山の周辺には、「鬼伊吹」と呼ばれた伊吹弥三郎という人物にまつわる伝承が、たくさん残されています。伊吹弥三郎は、酒呑童子と同じ性質をもった人物として描かれることがあったり、酒呑童子(伊吹童子)の父親であるとされることがあったりと、酒呑童子にも縁のある人物です。この記事では、その伊吹弥三郎が「生きた場所」と「死んだ場所」として、「伊吹弥三郎の岩屋」と、「井明神社」を紹介します。

東栄町古戸の花祭りの「榊鬼」「翁」「おちりはり」の舞い: 伝統芸能づくしの新春・オニオニパニック・弾丸ツアー(1月3日篇 その1)

仮面をかぶった姿を眺めること、それははっきり規定された信仰観念とは結びつかない、純粋に美的な経験であるにしても、そのときわれわれはたちまち「日常生活」のなかから連れ出されて、白日の支配する現実界とはどこか違った別の境界へひきこまれる。それは、われわれを未開人の、予供の、詩人の世界へ、遊びの領域へと導いてゆく。 (出典: ヨハン・ホイジンガ (1973年) 「信仰と遊び」, 『ホモ・ルーデンス』, 中公文庫, 中央公論社, 69ページ.) 先日、奥三河(愛知県北設楽

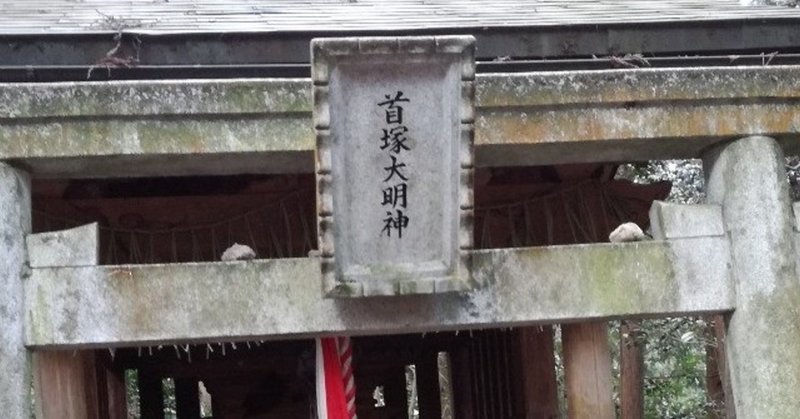

「いにしえは 鬼のかしらと いひけれど いまは佛に 勝る首塚」の和歌が書かれている扁額や、首塚大明神についての写真や動画を記事に掲載しました

京都・老ノ坂峠の首塚大明神は、酒呑童子の首をまつっているといわれている神社です。その首塚大明神のお社の上に、和歌が書かれている扁額が掲げられています。 その和歌の文章は、くずし字や変体仮名のような書体で書かれていて、ところどころ、なにが書かれているのかが判読しにくい部分がありますが、つぎのような和歌が書かれています。 「いにしえは 鬼のかしらと いひけれど いまは佛に 勝る首塚」 この和歌のおおまかな意味は、だいたいつぎのような意味なのではないかとおもいます。 「