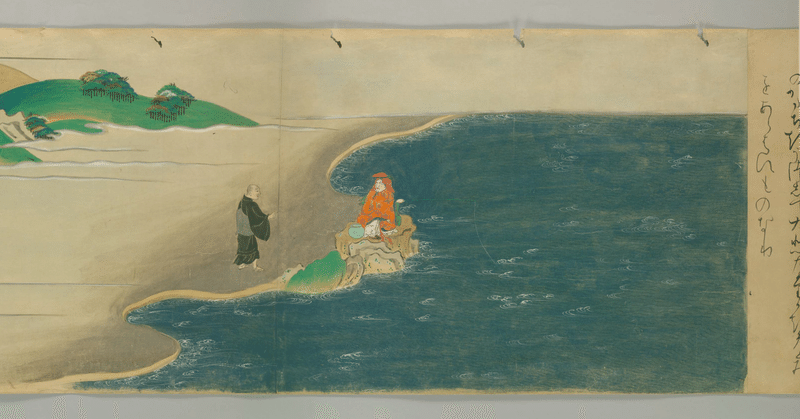

#酒呑童子

鬼学会の会報誌が届きました!ぼくの投稿「伊吹弥三郎の岩屋と井明神社 : 姉川を生き、妹川に没した、伊吹山の水竜鬼の生と死」も掲載されています

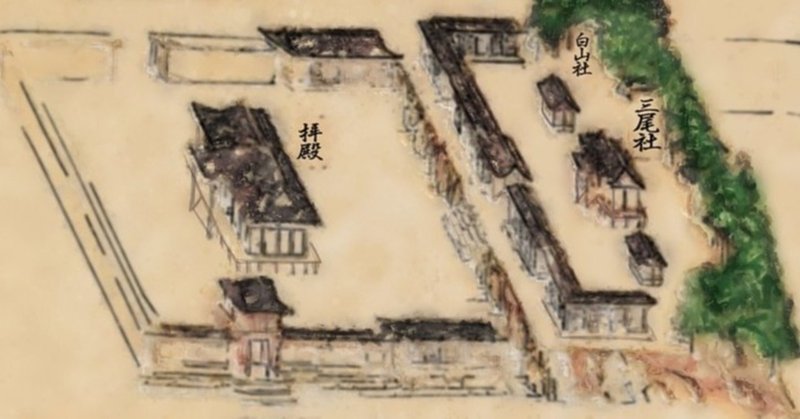

世界鬼学会の会報誌(第28号 2024年分)が届きました! 今回は、ぼくの投稿「伊吹弥三郎の岩屋と井明神社 : 姉川を生き、妹川に没した、伊吹山の水竜鬼の生と死(抄録板)」の記事も掲載されています。 (会報誌の表紙絵は、三日月電波さん (ミず鬼ずムさん @mizuki_ism ) の《鬼婆図》です。) 上記の投稿記事では、「鬼伊吹(おにいぶき)」と呼ばれた伊吹弥三郎が「生きた場所」と「死んだ場所」として、「伊吹弥三郎の岩屋」(伊吹山の山頂付近の洞窟)と、「井明神社」(高

再生

伊吹弥三郎の岩屋(播隆上人の風穴)の洞窟への道のり(ルート)と洞窟探検 in 伊吹山【鬼伊吹】

伊吹弥三郎の岩屋(播隆上人の風穴)という伊吹山の洞窟への道のり(ルート)と、その洞窟の内部を探検する様子を紹介します。伊吹弥三郎は、鬼伊吹と呼ばれたり、酒呑童子(伊吹童子)とも関係が深い存在です。 ▼くわしい解説記事 伊吹弥三郎の岩屋と井明神社 : 姉川を生き、妹川に没した、伊吹山の水竜鬼の生と死 https://wisdommingle.com/?p=30320 滋賀県と岐阜県の境界にそびえる伊吹山の周辺には、「鬼伊吹」と呼ばれた伊吹弥三郎という人物にまつわる伝承が、たくさん残されています。伊吹弥三郎は、酒呑童子と同じ性質をもった人物として描かれることがあったり、酒呑童子(伊吹童子)の父親であるとされることがあったりと、酒呑童子にも縁のある人物です。この記事では、その伊吹弥三郎が「生きた場所」と「死んだ場所」として、「伊吹弥三郎の岩屋」と、「井明神社」を紹介します。