ドストエフスキイ、『罪と罰』

舞台は、ロシアのペテルブルグ。主人公は、ロジオン・ロマーヌイチ・ラスコーリニコフ。

彼は、学費を払えなかったために大学を中退した元大学生で、狭い屋根裏部屋に下宿しています。「選ばれた非凡人は、何をしても許される」という理論を組み立て、金貸しの老婆アリョーナ・イワーノブナを殺害しました。しかし、たまたま現場に来た義妹リザベータまで殺してしまい、罪の意識に苦しみ始めます。

そして、事件を追及する予審判事ポルフィーリィとラスコーリニコフの息詰まる対決が続くのですが、それにしても、この物語の最初の部分はどうでしょう!

冒頭にこそラスコーリニコフが徘徊するペテルブルグの街の様子が描かれますが、そのすぐ後に、酔っ払いのマルメラードフという男の独白が延々と続くのです。とりとめがなく、何の意味もない独白です。

現代の小説であれば、どんな作者であっても、老婆殺害の場面から書き起こすに違いありません。

実際、高校一年生だった私たちが『罪と罰』を読んだのも、英語の名物教師、K先生が(教科書などほっぽらかしにして)、「『罪と罰』の殺人の場面は、自分が殺人を犯す錯覚に陥るほどすごい」と熱弁を振るったからです。

「殺人を犯す時の気持ちとはいったいどんなものなのだろう?」と、多くの生徒が刺激されて、『罪と罰』を読み始めました。

現代流の書き方なら、殺人の場面が冒頭で、それが終わった後、時間を遡って、ラスコーリニコフの周辺を描きます。そうした描き方でない限り、編集者に突き返されてしまうでしょう。

「読者の関心を捉えよう」などということをまったく考えない書き方が許されたこの頃のことを、羨ましく思います。物書きが、自分の思うままに書き進められた時代です。ウエブに文章があふれかえっているいま思えば、作家にとって天国の時代でした。

K先生に刺激されて読み始めたわれわれは、さまざまな場面について論争しました。われわれがとりつかれたのは、スヴィドウリガイロフの世界観です(スヴィドリガイロは、ラスコーリニコフの妹であるドゥーニャに結婚を迫ってくる男)。

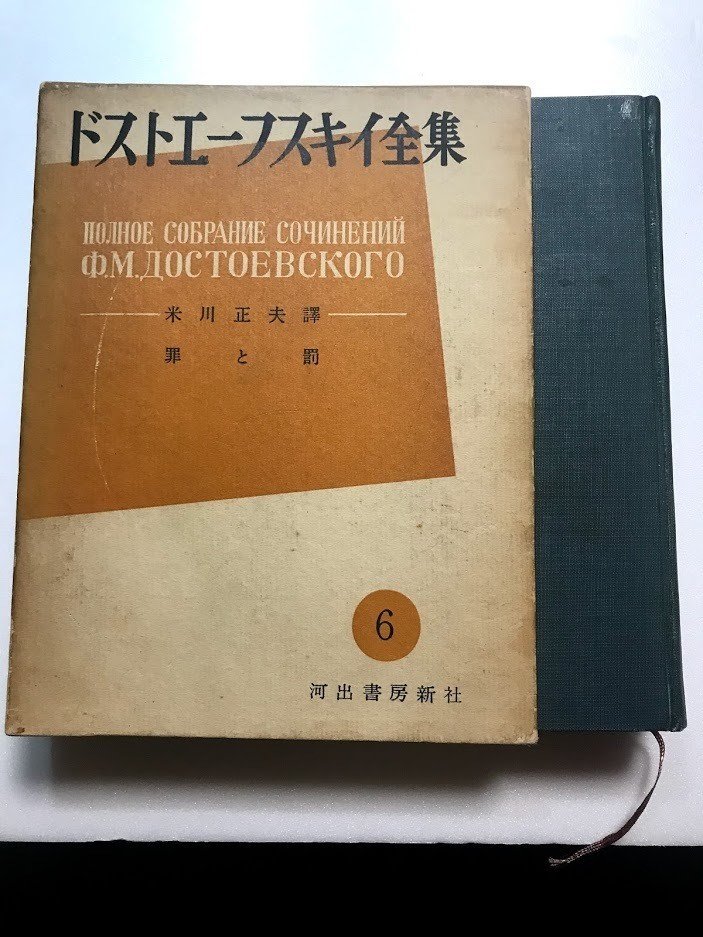

”われわれは現に、いつも永遠なるものを不可解な観念として、何か大きな大きなもののように想像しています! が、しかし、なぜ、必ず大きなものでなくちゃならないんでしょう? ところが、あにはからんや、すべてそういったようなものの代りに、田舎の湯殿みたいな媒けた小っぽけな部屋があって、その隅々に蜘蛛が巣を張っている、そして、これが即ち永遠だと、こう想像してごらんなさい。実はね、わたしはどうかすると、そんなふうのものが目先にちらつくことがあるんですよ。”(米川正夫訳、河出書房)

高校生にとっては、ぞっとするような世界観でした。これを熱っぽく議論したときから、もう60年以上も経ってしまいました。校舎のどこで、だれと議論したかを、いまでもはっきりと思い出せます。

ところで、ドストエフスキイは、実にこまめに創作ノートを書き残しましました。彼は癲癇もちで、発作が起こると作品の基本的な記憶を失ってしまうため、それらを復元するためだったと言われます。膨大な創作ノートは刊行されており、翻訳書もあります。『罪と罰』のノートでは、この作品が当初、一人称の告白形式の中篇小説として構想されていたこと、作品中にある殺人の他に第三の殺人もあったこと、主人公の名前がなかなか決まらなかったことなどが分かり、研究者にとって貴重な資料となっています。

物語の白眉だと私が思うのは、ソーニャが、聖書にある「ラザロの復活」(ヨハネ傳福音書、第11章)をラスコーリニコフに読んで聞かせる場面です(ソーニャは、マルメラードフの娘。家計を助けるために娼婦となった信仰心の厚い少女。後に、ラスコーリニコフの妻となります)。

これは、『罪と罰』の最も感動的な場面です。

ほとんど聖書の引用だけなのに、息が詰まるほどの迫力です。巨匠の力量とは、こういうものなのでしょう。

この場面は、ドストエフスキイの作品としては、珍しい外観を呈しています。深遠な思想や深い洞察が語られているわけではないし、難解な表現もありません。たんたんと聖書の引用が続くだけです。これなら、誰にでも書けるような気がするほど平易な叙述です。

もちろん、これは、きわめて高度なテクニックなのです。前後のストーリーが濃密であるため、この場面の簡素さが目立つようになっています。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?