言語化が子どもを生きやすくする

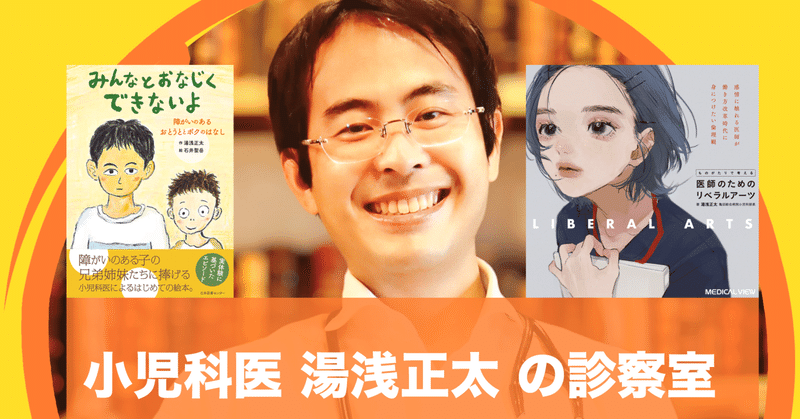

こんばんは。絵本「みんなとおなじくできないよ」や「ものがたりで考える 医師のためのリベラルアーツ」の作者で、小児科医の湯浅正太です。

今日は、言語化が子どもを生きやすくする、というテーマで短くお話ししたいと思います。

あなたは気持ちの言語化を意識して子どもに接していますか?あるいは、会社で部下に接する時にも、目の前の部下の気持ちを言語化することを意識していますか?

子どもだけでなく、大人も、気持ちの言語化をすることで課題を乗り越えやすくなったり、行動を改善させることができうるのです。だから、言語化を意識していなかったら勿体無い、今日はそんなお話しです。

例えば、子どもがまだ言葉を十分に獲得できていない頃には、自分の気持ちを言葉で表現できない分、手が出てしまうことがあります。

「〜ちゃんはすぐに手が出てしまって、お友達を泣かせちゃうんです」、そんな会話を聞いたことがありませんか。そんな時には、手が出てしまう子の気持ちを周りの大人が言語化してあげる。そうやってその子の行動は改善していきます。

あるいは会社で働いていて、「あの新入社員は報告・連絡・相談、いわゆる「ホウレンソウ」がまったくなっちゃいない」なんて会話、聞いたことがありませんか。そんな時にも、その新入社員の気持ちを言語化してあげればいいんです。

「どのタイミングで上司に連絡したらいいかわからないよね」「上司に気をつかって、連絡が遅れてしまうこともあるよね」、そんな風に言語化してあげます。

ただ、こんな風に相手の気持ちを言語化をするには、欠かせないポイントがあります。それは、あなたがその相手の気持ちを推し量ろうとする姿勢をもっている、ということです。

相手の気持ちを100%理解する必要はありません。他人の気持ちを100%理解できる超能力者はいるはずもありません。

そうではなくて、相手の気持ちを察しようとする姿勢が大切、ということです。

そういえば日本には「おもてなし」という文化がありますね。この「おもてなし」こそ、相手の気持ちを推し量りながら接することを指します。

そんな「おもてなし」の文化がある日本は、子どもを育てる上で欠かせない言語化に相応しい環境なのです。

隣の芝生は青く見えるものです。海外の子育て情報が手に入る昨今だと、「海外に比べて日本は子育てに不向き」なんて思うかもしれませんが、いえいえ、日本の文化ってすごいですよ。

まあ、日本がすごいとか、海外がすごいとか、そういうことではないはずですね。どの国にだって、子育てにとっていい要素はあるはずです。グローバルな時代だからこそ、お互いのいい文化を融合させながら子育てを行いたいものです。

今日は、言語化が子どもを生きやすくする、というテーマでお話ししました。

だいじょうぶ、

まあ、なんとかなりますよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?