キリスト教映画の魔力

キリスト教を描いた映画について一度書いてみたかった。

ロベール・ブレッソンの『ある田舎司祭の日記』を見た後も書こうと思った。デレク・ジャーマンの『ザ・ガーデン』を見た後も書こうと思った。ルイス・ブニュエルの『銀河』を見た後も書こうと思った。

だが書けなかった。キリスト教はあまりに大きな宗教で、信仰心の篤い人も多く、ぼくにはそれを扱えるほどの知識がない。

仏教についてなら自分のささやかな体験をベースにして語ることもできるが、キリスト教はそうもいかない。

しかし、昨日『教誨師』という映画を見てからキリスト教の魅力というか魔力(笑)についての考えが頭を離れなくなった。

一日一つのことを考えて続けていると、やがてnoteを書く時間がやってくる。しかしほかのことを考えていないわけだから、ほかのことについては書けないわけで、こうしてついにキリスト教について書かざるを得ない状況がやってきた。

準備のできていないテーマについて書かざるを得なくなるのがnoteの魅力である(笑)。

まあ思い切っていこう。

さて、この映画で大杉漣さんが演じる牧師は教誨師である。教誨師とは死刑囚のカウンセリングを行う宗教家のことだ。

キリスト教の場合もあれば、仏教の場合もあり、死刑囚の宗派に合わせて他の宗教のカウンセラーが呼ばれる場合もあるのかもしれない。

ボランティアなのだそうだ。

教誨師がカウンセリングする相手はみな殺人という罪を背負った人である。そして、死刑執行を前に極度におびえている人でもある。また、ろくな生い立ちを持たず、拘禁症状もあいまって心に大きなゆがみを抱えている場合がほとんどだ。

つまり一人一人がかなりの曲者であり、死を背負っている。それに対峙する宗教家にも信仰心の強さが求められる。こういった映画は彫りの深いドラマになりがちだ。

その中でも、教誨師がキリスト教の牧師だった場合に一段と深いドラマになるように思えてならない。

決してキリスト教が他の宗教に比べて高級であるとか、立派だといいたいわけではない。キリスト教には独特のねじれたダークさがありそこに映画的な魅力を感じる。

それはキリストが神であり人であるという矛盾であり、そしてまったく無垢な神の子が人の罪を背負って十字架にかかるという残酷さだ。

これが、キリスト教を独特の彫りの深い、業の深い、魔力的な宗教にしているように僕には思える。だからといって入信したいわけではなく、大変だなあと思ってみているだけだけど(笑)。

とはいえ、ほとんどの信者はそんなことは考えていないだろう。教会で楽しく賛美歌を歌い、クリスマスを祝い、結婚式を挙げ、穏やかな気持ちでキリスト教徒をやっているはずだ。そして牧師は信仰よりもむしろお金の工面に苦しんでいるのだろう。

ただし、信仰熱心で先鋭的なキリスト教徒の中には、単に神をあがめるのではなく、「イエスの苦しみを追体験したい」という願いが鋭く表れる。これは他の宗教には見られないものだ。

キリスト教にはスティグマ(聖痕)というものがあるが、これは十字架にかかったイエスが受けたのと同じ場所にあらわれる傷のことだ。

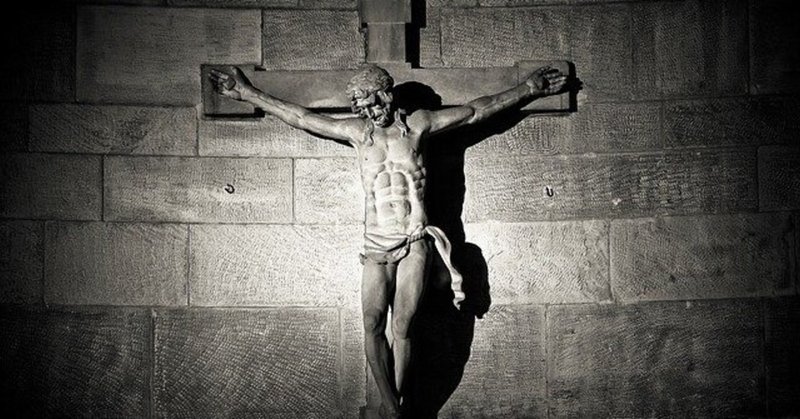

たとえばこれ

こういうのがありがたがられるのがキリスト教の独特なところだ。

ロベール・ブレッソン『ある田舎司祭の日記』もキリストの追体験だった。ある田舎司祭がキリストの生まれ変わりのように描かれ、キリストの様に苦しみながら死んでいく。

ルイスブニュエルの『銀河』という映画もそうだ。

あるシスターが「イエス様の苦しみをわかちあいたい」と熱望して本当に十字架にかかってしまうのである。

『教誨師』にも似たような描写がある。ホームレスで字を読めず、人が良すぎて死刑囚になってしまったおっちゃんが、じつはキリストなのではないか、というほのめかしがある。

そもそも宗教とは合理的なものではない。道路や橋やコンピューターのように何かの役に立つ合理的な存在ではない。

死と向き合うということ自体が矛盾したことであり、どんな宗教にも矛盾したところがある。だがその中でもキリスト教の矛盾はひときわ深い。

「神の子が人の罪を背負って血を流す」というむちゃくちゃな話をむりやり受け入れられるかどうかで信仰心の篤さが決まるところがある。

『教誨師』も一度は見る価値のある映画だが、見ていると暗い穴に引っ張り込まれそうになる。大杉漣さんがこういう。

私の役割は穴をみつめることなんです。穴があかないようにすることでもなく、だれがその穴をあけたのかを問うことでもなく、空いてしまった穴のそばでじっと見つめることなんじゃないかと。

傍で見ている分には興味が尽きない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?