バウハウスとは何だったのか?:きたれ、バウハウス ー造形教育の基礎ー

誰もが知る名作家具、建築、タイポグラフィ、建築家、アーティスト...それとわかるスタイルにとどまらない何かであることは薄々知っていましたが、果たしてバウハウスとは何なのか。教育という側面から読み解いた、きたれ、バウハウス ー造形教育の基礎ー、行ってきました。これは、現代のブランディングとクリエイティビティの相反の問題に対してもヒントになる。

宿命的な誕生 ー歴史的位置づけ

バウハウスは1919年にグロピウスによる設立宣言が出され、その後1933年 ナチスの弾圧を受け、閉鎖された。これだけ認知されているのに、実は短命だった。二つの大戦だけでなく、バウハウスはいろいろな出来事の間(ハザマ)に誕生したように思えます。

アートの世界では、印象派は既に評価が安定し、次の現代美術の誕生を待っている。産業界では、大量生産は既に始まっており、アメリカではちょうどT型フォードが大量生産を始めた時期と重なっていて、もう一段、工業化がギアチェンジしようとしている。印象派もダゲレオタイプがトリガーを引いたと捉えるならば、指数関数的に発展するテクノロジーのギアチェンジが顕になってきたタイミングなのかもしれません。

生活と芸術の関係と言えば、1800年代中盤のアーツ・アンド・クラフツがありますが、これは生活に芸術を持ち込む、という思考だったように思います。バウハウスは、こんな時代ですから、それとはまた違った問題意識が持たれていたことは想像に難くありません。なんせ生活の場自体までもが工業化されようとしているのだからディスラプティブです。テクノロジーと調和を図りながらも、芸術の中に、それも、芸術的な諸領域の統合として、建築を位置づけようとしたというのは、ある種、あの時代の宿命にも思えてきます。

ブランディング対クリエイティビティ? ー教育のシステム

バウハウスと聞くと、家具なり建築なり、スタイルを思い浮かべることができると思います。ある種ブランドのように、統一されたイメージがあります。一方で、バウハウスは自らを芸術だと位置づけている。何かに統率され、自由度のない創作、クリエイティビティが微塵も発揮されなければ、それは芸術とは言えないでしょう。この矛盾を教育としてどう乗り越えたか、それがバウハウスの教育の着目スべき点だと感じました。

展示では円形のカリキュラム図が印象的でした。そこに表されているように、初年度は全員が予備課程として全員が履修します。「先入観や既成概念から解き放って学生の想像力を解放させること」と、第一項に明記されているように、(実態は知りませんが)エリートの固まったアタマを柔らかくしていく。常識を越えるバランスだったり、共感覚的(触覚→視覚)な記述だったり、それを実践的に叩き込んでいく。発想、アブダクションを起こしていき、個のクリエイティビティを伸ばすための準備がなされていた。

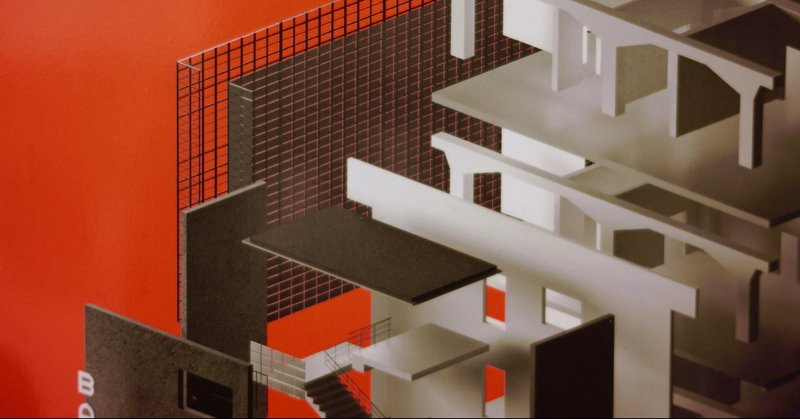

次に形態の捉え方の思想が伝えられる。本展ではカンディンスキーの授業が印象的でした。積み上げたモノのデッサンを起点に、緊張 (Spannung)という概念を持ち込み、構造を理解、表現する手法を実践していきます。この授業で描かれた構造はどの生徒のものでも極めてバウハウス的な、独特のあのテイストを備えたものでした。

一定の「らしさ」を感じさせることはブランディングとして重要です。一方で、大きなメーカーになれば、ブランドのビジョンを作るなんてことはごく一握りのトップが担っていて、インハウスのデザイナーがどれだけ個々のクリエイティビティを発揮できているかは極めて疑問です。(少なくとも私の会社ではこのような意見も耳にします)

バウハウスはそうではなかった。個々のクリエイティビティを喚起し、それでも思想に基づいた「らしさ」を誰もが身につけた。これこそが本展でフォーカスされた教育が狙ったことだった。ブランディングを形態で定義しては、個々のクリエイティビティを発揮することはできない。ブランディングは思想、手法のレイヤーで行うべきであり、それにより一定の枠を設けた上で、その中で限りなく自由に個々がクリエイティビティを発揮すること。これこそが大量生産を見据えた中で、建築が芸術であり続けるためにバウハウスが企図したことだった。

サステナブルにやっていくには教育しかない。それも、わかりやすい手先の教育ではなく、メタな方法、思想の教育が必要。それはとても大変だし、経験的になんとなくこなしていることも構造化して、伝える必要がある。これをやらないといけない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?