米国マーケティングの歴史を見れば、YouTube市場の流れと攻略がわかる!

「YouTubeドリーム」は終わった。

YouTubeは当初、「好きなことで、生きていく」をキャッチコピーに、クリエイターを多く集め、子供たちの将来憧れる人気の職業にもランクインしている。

"個人"新時代を象徴する、2005年に作られたまだ15年も経たない新しい市場である。

ただ、もうすでに「YouTubeで成功するのは難しい」と誰もが気づいているのではないか?

気づいていながら、参入コストがとてつもなく低いため多くの人が挑戦し挫折しあるいはそのまま夢を見てなんとなく続けていることだろう。

今回は、そのYouTubeの市場(需要と供給)の特徴を米国のマーケティングの発達史と結びつけながら必要とされているスキルやその未来を考えていこうと思う。

1.分断の時代 〜マーケティング誕生以前(19世紀)

簡単に19世紀のアメリカを説明するが、カッコ内は読まなくてもいい。

(アメリカの歴史は東海岸から始まり、19世紀初頭のルイジアナ買収から西に拡大し1848年には西部のカリフォルニアを獲得し1890年にアメリカ全土が定まったとされている。そして「大陸横断鉄道」が完成したのが1869年。)

つまり19世紀のアメリカはまだ生産者は地域ごとに分断されていた上、輸送手段も未発達で広告メディアすらない状況であった。

このときのアメリカのマーケットは完全に需要過多「需要>供給」

つまり作れば売れる

そんな時代だったことがわかる。

2.統一の時代 (1890~1920代)

まずはこの時代、通信・輸送技術の発達によって全国統一市場へと結合され、

現実的なニーズから、同じデザインで黒一色のT型フォードに見られるように、

大量生産・大量販売・大量広告で、もて余す需要への供給を一気にオーバーラップしていった。

YouTube市場は1と2が同時に来た。

まずは需要過多。YouTubeドリームはここで実現される。

逆に言えば、YouTubeドリームはここでしか実現されない。

インターネットのバックグラウンドが同時に急速度で発展していったこともあり、誰もが同じようなコンテンツで面白いことをやって毎日投稿することで、

需要へのオーバーラップを実現したのである。

もちろん同じようなコンテンツとは誤解を生むかもしれない。当時のアメリカで、誰でも車が作れたわけでもないのと同じように、当時のYouTubeも同様に誰でもできるものではなかった。

ただ、私が言いたいのは、のちにも説明するが、今同じものを同じレベルで売っても需要は生まれない、ということです。

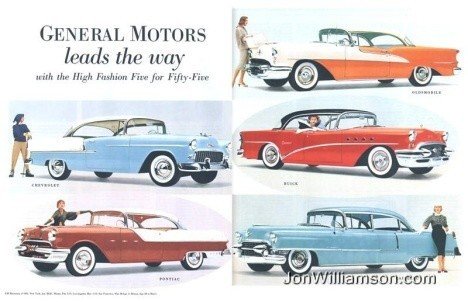

移動手段としての車として誰も上のT型フォードを買わないように、私たちも選択する時代に変わっていきます。

3.細分化の時代(1920~戦時)

上の時代に生産と流通が整備され、大量生産・大量供給が実現したため、

需要<供給の供給過多の時代がやってくる

つまり、作っても売れない、そのため売るための努力が必要

というわけである。

性能を実感し、それに飽きてしまった消費者が何を求めているのか。(これは今の時代にも言えて、皆さんも最初はスマホが持てれば十分だったのに、今では性能とかデザインとか求めてますよね?)また流通を整備したり、広告についても議論されるようになりました。

例えばGMの台頭はこの時期です。価格帯や色、スタイルが異なる自動車を提供しブランドを構築しました。

セリングからマーケティングへ

よく言われるこの時代のテーマです。

ここがYouTubeの現在地点だ

現在のYouTube市場はここだろう。供給が需要を追い越し終わり、売るための努力次第で売れる、というそういう仕組みだ。

エンタメ一択のT型フォードだけでなく、人々の需要に合わせたチャンネルを運営する。エンタメだけでなく、恋愛やビジネス、政治やスポーツまで各色が市場調査を行いながら、

サムネイルやコンテンツ、タイトルまで研究がなされてるものが現在の新興チャンネルであろう。

例を挙げるとするなら、「仮メンタリストえる」や「マコなり社長」「YouTubeネクスト」などだろう。

どれも綿密なマーケティングがなされている。

4.未来のYouTubeはいったい

アメリカでは戦争が終わり、マーケティングが大規模化・一般化していく。そのため、企業が消費者の潜在意識(消費者インサイトと呼ぶ)にアプローチし、需要にダイレクトに触れることで、ものを売る力を得た。

1960年代のアメリカ。

「コンシューマリズムの高まり」がテーマとしてあげられる。功利主義の観点から企業利益を求める力に相反して、

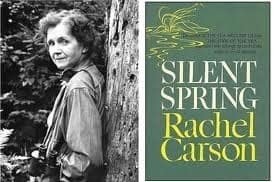

レイチェルカーソンの「沈黙の春」やラルフ・ネーダーの消費者運動などが経済に影響を与えた。ジョン・F・ケネディによって「消費者の権利」が提唱されるなど

社会性が最重要視される時代になった

私には具体的にはまだわからない。YouTubeのプラットフォームの寿命もわからない。

ただ、YouTubeがある限り、社会性が最重要視されるようなYouTube市場が来ることは必然だ。

まとめ

(どちらも背景として、「モノ不足」から「モノ余り」と言う時代の流れがある)

1.「プロダクト志向」:はじめに製品ありき、シーズ志向

2.「販売志向」:供給過剰状態、販売部隊の誕生、ただ顧客のニーズは無視

ここまでが「好きなことだけで、いきていく」YouTubeのキャッチコピーが当てはまる市場だ。例で言うとHIKAKINやはじめしゃちょー、HIKARU、東海オンエアなどだろう。

3.「顧客志向(ニーズ志向)」:顧客のニーズの探索とそれを満たすための企業全体の取り組み

これがYouTubeの現在地点。そもそもそれをわからず、まだ2までの段階だと思って努力をしている方は今すぐ考え方を変えて欲しい。この記事が届くことを祈っています。

4.「社会志向」:社会責任、社会貢献としての経済活動

未来のYouTubeの方針はココなんじゃないかと私は考えています。コンテンツが溢れてくるからこそ、社会適合が進んでいく。これはどんなマーケットを見ても普遍的な原理であることはこのアメリカのマーケティング史だけでなく言えることです。

なので、アーリーアダプターの方がもう今からこれをやっても面白い気はしますね。

この記事が面白かったと言う方はぜひシェアやスキしていただけると励みになります。

あと、Twitterで日々の気づきをツイートするのでぜひフォローしてください!

https://twitter.com/yota_YouTubeD

最後まで読んでくださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?