洋上の楼閣 モン・サン・ミッシェル【Bucket List 01】

以前の記事の中で、死ぬまでに行きたい場所がまだまだあると言う話をした。

リストには行きたい場所が積み上がっていく一方で、少しずつ消費もされている。

当然である。頻繁に海外に行っておきながら死ぬまでに行きたい場所を全て避けているとしたら、バカか不老不死か、あるいはバカな不老不死だろう。

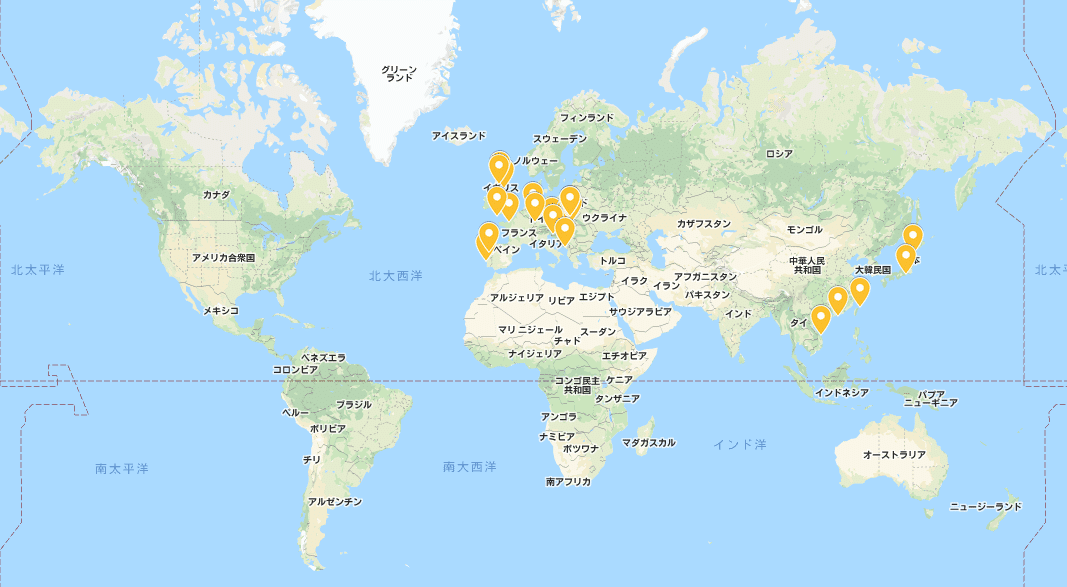

訪問済みの場所を地図上に示すとこうなる。

どうやら私の脳内ではコロンブスはアメリカ大陸を発見できなかったらしい。

というわけで、これまで実際に訪れた死ぬまでに行きたい場所、あるいは行った結果ここは死ぬまでに行ってよかったと思えた場所のうち、まだ語られていない場所について取り上げるシリーズを書いてみたい。

第1回は行きたい場所のド定番とも言えるモン・サン・ミッシェルである。

モン・サン・ミッシェルはこんな場所

モン・サン・ミッシェル(Mont St-Michel)は、フランス西部ノルマンディー地方サン・マロ湾上に浮かぶ小島、及びその上にそびえる修道院である。

その起源は8世紀初頭までさかのぼる。708年、モン・サン・ミッシェルにほど近いアヴランシュの街の司教オベール(Aubert)の夢に大天使ミカエル(仏語でサン・ミッシェル)が現れ、当時モン・トンブ(墓の山)と呼ばれていたモン・サン・ミッシェルに「聖堂を建てよ」と告げる。

しかしオベールはこれを悪魔の悪戯だと思い信じなかった。

翌晩、再びミカエルが夢に現れる。オベールはまだ信じない。

さらに翌晩、しびれをきらしたミカエルは実力行使に出る。

オベールの額に指を触れて稲妻が脳天を走る夢を見せたのだ。

翌朝、オベールは自分の頭に手を置くと脳天に穴が開いていることに気づき、ようやくお告げが本物であることを信じてついに聖堂を建てたのである。

仏の顔は三度までだが、キリスト教においては二度までしか許されないようだ。

その後増改築を重ねた結果13世紀に頃にはほぼ現在の形となり、カトリックの聖地として多くの巡礼者がここを訪れるようになる。

一方でこの一帯は潮の干満差が激しく、干潮時は本土と島を陸路で渡ることができる一方、満潮になると急激に潮位が上昇し、島は完全に陸から孤立する。そのため、かつては多くの巡礼者が命を落とし「モン・サン・ミッシェルに行くならば遺書を置いて行け」と言われていたそうである。

そんな聖地は1979年に「モン=サン=ミシェルとその湾」としてユネスコの世界遺産にも登録され、世界でも屈指の観光地となっている。

モン・サン・ミッシェルとの出会い

この地を死ぬまでに訪れたいと思う人は少なくないだろう。

私もその一人だった。

モン・サン・ミッシェルを知ったきっかけはアタック25だったと思う。優勝者が挑戦できる旅行クイズの商品として紹介される「パリ・ロワール・モンサンミッシェル10日間の旅」で映される洋上の修道院の姿が

、パリ・ロワール・モンサンミッシェルという妙な語感のよさと相まって印象に残っていた。

それから時は流れ、大学卒業を控えた頃、友人と卒業旅行の行き先を考えていたところ、モンサンミッシェルを見たいという意見で友人と一致し、フランス・ドイツを旅することとなった。

一方別の友人とも卒業旅行を計画しており、イタリア・スペインへと行く流れになっていた。

そこで私は思った。

「一度戻るのも不経済だし、くっつけてしまえ」

こうして、4カ国総計18泊20日という長期旅行が実現の運びとなったのである。

中でも私にとってはモン・サン・ミッシェルが一番のハイライトであった。

研究室のPCの壁紙をモン・サン・ミッシェルにする程度には楽しみにしていたが、楽しみ度合いを表に出した結果得られたのは、同期の親戚のおばちゃんの家のPCの壁紙とお揃いであるという情報だけであった。

モン・サン・ミッシェルへのアクセス

首都パリからモン・サン・ミッシェルへ個人で向かう場合、電車とバスを乗り継ぐ必要がある。

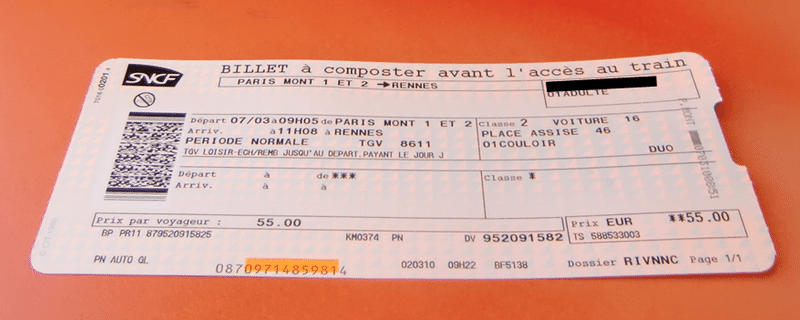

パリ・モンパルナス駅からドル・ド・ブルターニュ駅を経由することもできるが、我々が利用したのはブルターニュ地方の中心都市であるレンヌ駅であった。

初日に友人が財布をスられるという事件の衝撃もようやく薄れてきた我々はレンヌへ向かう列車へと乗り込んだ。

モンパルナスからレンヌまでは電車で約2時間の道のりだ。

ここからはバスに乗り換える。

ちょうど卒業旅行シーズンだったこともあってか、圧倒的な日本人率であった。

バスに揺られること約1時間半、ようやくモン・サン・ミッシェルの対岸へとたどり着く。

そこからはシャトルバスや徒歩などでモン・サン・ミッシェルへ向かうことができる。

蘇る姿

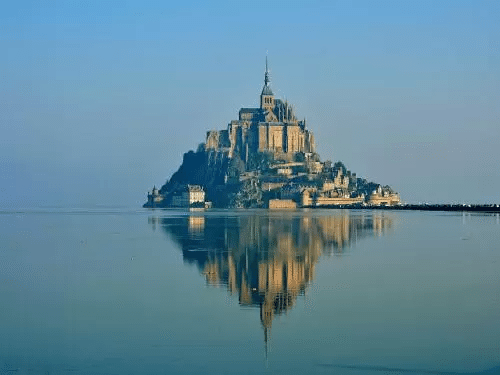

ところで、モン・サン・ミッシェルといえばやはり下のような洋上に浮かぶ姿を想像する人が多いだろう。

しかし、少なくとも我々が訪れた頃はそういった姿を目にすることは極めて困難になっていた。

19世紀中頃に築造された堤防道路の影響で島の周囲に砂が堆積されてしまい、大潮などのタイミングを除いては潮位が島の周辺まで上がらなくなってしまっていたのだ。

そこで内地から島までの既存の道路に変わる橋を設け、ダムと合わせて堆積した砂が沖合へ流れ出るようにする工事が行われた。

約300億円を掛けたプロジェクトは2015年に完成し、島は徐々にかつての姿を取り戻しつつあるようだ。

いずれは昔の姿に近いモン・サン・ミッシェルを見に行きたいと思っているが、それは未だ叶ってはいない。

島への路

とはいえ、いざ本物のモン・サン・ミッシェルを目の当たりにすると、周囲の土砂など些細な問題なのかもしれない。

金はないが体力だけはある学生だった我々は、シャトルバスなどという貴族の乗り物には目もくれず、徒歩で島へと向かう。

橋が完成した現在では、対岸と島を結ぶシャトルバスは無料で運行されているらしい。

対岸から島までは約2.5km程度の道のりだ。徐々に大きくなっていく修道院の姿を楽しみながら歩くのもまた乙なものだ。

写真を撮りながらでも30分も歩けば島へ到着する。

島へたどり着いたら左に回り込んで王の門をくぐればいよいよそこは島内だ。

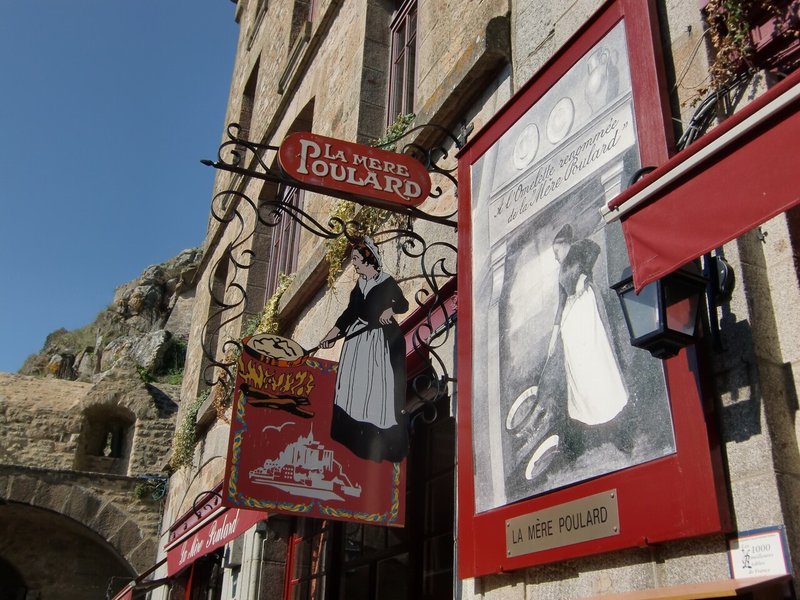

オムレツやクッキーで有名なラ・メール・プラールを横目に狭い道を通り過ぎて修道院へ向かおう。

島内の姿

966年から建築が始まり、数世紀に渡る増改築を繰り返した修道院はゴシック様式を中心に様々な建築方式が組み合わさった建築となっている。

入場は有料であるが、我々が訪れた日は月に一度の優待デーのようなもので、幸運にも無料で入ることができた。

また、別途有料でオーディオガイドを借りることができるのだが、これを借りることをオススメする。

他の観光地にありがちな、当時の暮らしを再現した展示や、文字による案内が殆どないため、予備知識無しだとそれぞれの部屋が一体どのような役割を果たしていたのかがわからず、ただただガランとした室内をあるき回ることになってしまうからである。

また、城壁から外を眺めるのも悪くない。

15世紀にイギリスとの間で起こった百年戦争において、英仏海峡に位置するモン・サン・ミッシェルは要塞としての役割も果たしていた。

現在は周囲を歩いて回れるようになっており、もっと砂が少なかったであろう当時に思いを馳せる事ができる。

ちなみにほぼ砂の海と化している島の周囲は潮位が低い際には歩き回ることも可能である。

しかし、潮位の変化はとても激しく、ガイド無しで歩くことは極めて危険なので注意が必要だ。

マジックアワー

モン・サン・ミッシェルを眺める上で最もスペクタクルな時間帯は日の出/日没の時間帯だろう。

茜色に染まる修道院を眺めつつ、島を後にする。

西の地平線には遮るものがほとんどなく、沈みゆく大きな太陽をいつまでも眺める事ができる。

当然のように帰りも歩きであった我々は、夕日に照らされながら帰路につくのであった。

永遠の問い

モン・サン・ミッシェルは、パリ発の日帰りツアーで訪れるのもメジャーな手段である。しかし、日程が許すのであれば泊まったほうが良いとは多くの旅行者が口を揃えて言うことであり、私も同意見だ。

その際頭を悩ませるのが、

島の外に泊まるか中に泊まるか?

問題である。

私はライトアップされるモン・サン・ミッシェルの姿を見るために島外の対岸に宿をとったのであるが、結果的には島内に泊まったほうがいい、という結論に達した。

理由としてはいくつかあるが、

まずは、対岸から眺めるにはいささか遠いという点だ。

カメラのズームを最大限活用すればこの程度まで大きく移すことができるが、肉眼で見ると想像以上にチマっとしか見えないのだ。

ならばともっと近づきたいところであるが、島への道には一切の明かりが無いため、かなり危険と言わざるを得ない。

もっとも、橋が完成した現在では勝手が異なるかもしれないが、どちらにしても対岸から近づいていくより、島から離れていってベストポジションを探すほうが効率がいいと思われる。

しかし、道に一切明かりがないことによる恩恵もある。

抜群に星がきれいなのだ。

数キロに渡って明かりがないことによって、星空を邪魔するものがないため、満天の星空を楽しむことができる。

当時のコンデジではその姿を収めることはできなかったが、モン・サン・ミッシェルのライトアップよりも夜空のほうが今でも印象に強く残っている。

もう一つのマジックアワー

せっかくモン・サン・ミッシェルに1泊するのであれば、夜明けの姿も眺めておきたい。

夜とは違い、薄明かりがある分島に近づいていくことも容易だ。

曙のサン・マロ湾に浮かび、徐々に色づいていくモン・サン・ミッシェルを眺めてこそ、せっかく1泊した甲斐があるというものだ。

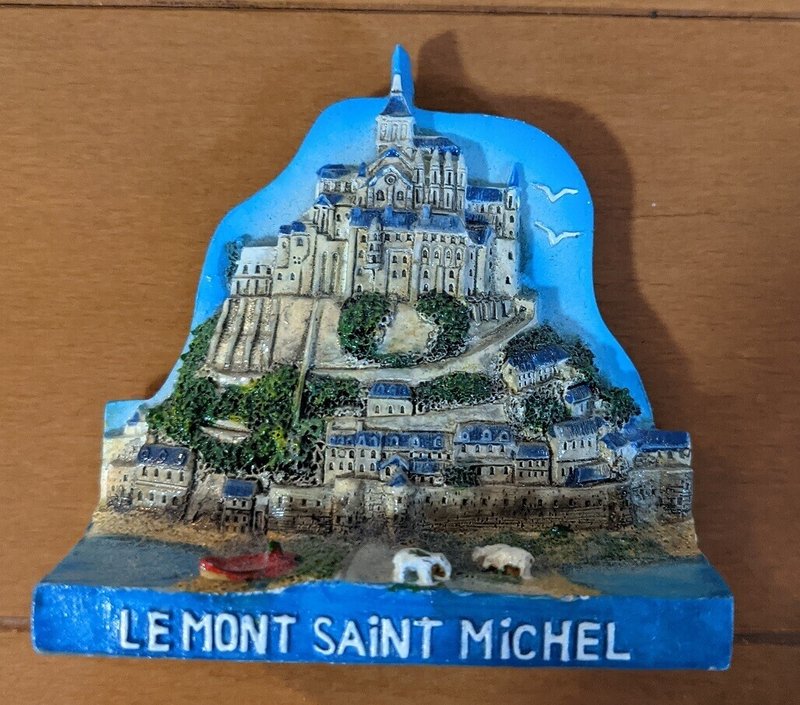

モン・サン・ミッシェルのマグネット

モン・サン・ミッシェルのマグネットがこちら。

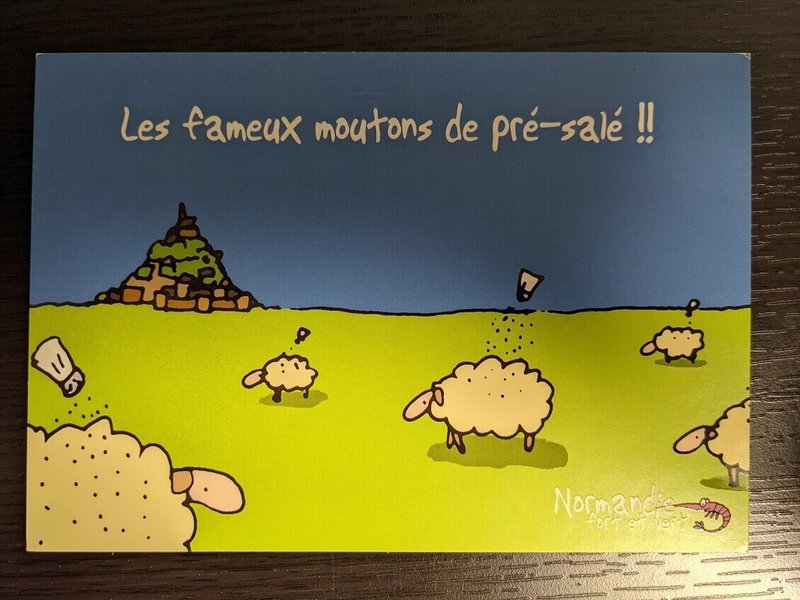

サン・マロ湾に浮かぶ姿、そして羊が描かれているのもポイントだ。

オムレツと並ぶ名物料理として、モン・サン・ミッシェル付近で塩分を含んだ草を食べて育った羊の肉はプレ・サレ(pré-salé)と呼ばれ、味付けをしなくとも塩気を含んだ肉となるそうだ。

マグネットを探す際に、羊が入っているものに拘って探したことが思い起こされる。

モン・サン・ミッシェル今後行くことがあれば、是非1泊して1日のうちに様々な顔を覗かせる様を眺めてみてほしい。

私も橋が掛けられてまた新たな姿となっているであろうモン・サン・ミッシェルをいつかまた訪れて、明け方の幻想的な姿を眺めてみたいものだ。

なお、泊まった対岸のホテルが日本からのツアーの宿となっていたようで、

日本食が並び日本語が飛び交う朝食会場に、幻想から一気に現実へと引き戻されたのはまた別の話である。

最後までご覧いただきありがとうございました。

次回は時候を絡めた内容でお届けします。

いただいたサポートは、新たな旅行記のネタづくりに活用させていただきます。