20080130 四枚使いの七対子

麻雀における役$${^{*1}}$$に「七対子(チートイツ)$${^{*2}}$$」と言うのがある。麻雀の役$${^{*3}}$$には様々な牌の組み合わせがあり、七対子はその中の一つで、二枚の同じ牌を七組集めれば、あがりとなる。「あがり」というのは、そこで一旦勝負が決まることを言う。あがりはその組み合わせの難しさで得点が異なり、七対子は下から二番目の得点とされ、比較的簡単にできあがる組み合わせである。

麻雀の役は通常、三枚の組を四つと二枚の同じ絵柄の牌を一組とで構成される$${^{*4}}$$。三枚の組は同じ数で同じ絵柄牌が三枚でも、同じ絵柄で連続する数の牌が三枚でも良い$${^{*5}}$$。これが基本形で合計十四枚である。七対子も当然十四枚だが、二枚組が七組なので通常の役と形が全く違う。このように基本形から逸脱した役は他に二種類あるが、それらは最高得点が得られる役$${^{*6}}$$であって、低水準の通常の役で基本形から外れているものは七対子のみである。

この七対子という役はアメリカ$${^{*7}}$$で考案されたらしい。ポーカーのツーペアからの連想だと言われている。

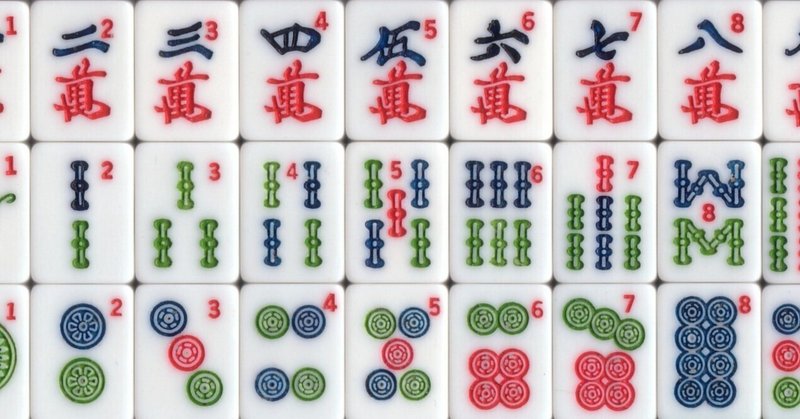

麻雀の牌の絵柄は三十四種類(萬子一から九、索子一から九、筒子一から九、東南西北、白發中)あり、一つの絵柄$${^{*8}}$$に対して四枚ずつ揃っている。数も絵柄も全く同じ牌が四枚ずつある。七対子はその内、二枚ずつを使って役が作られる。同じ絵柄を四枚使っても七組作れるので、「七対子」になるはずだが、一般に普及している規則では、「四枚使い」は役として成り立たないとされている。

何故か。「七対子」の「七」は「七組」ではなく「七種類」だから、絵柄が六種類、五種類もしくは四種類になる「四枚使いの 七対子」は駄目だという。定義だけの問題だからそう決めれば、それで問題がないが、どうもしっくり来ない。競技の規則というのは、安易な勝ち方を禁止するのが普通である。否、規則というのはそれしかない筈だ。同じ得点なら困難な達成方法は当然許される。それからすると「四枚使いの 七対子は駄目」というのは全くおかしい。これらの方が七種類の七対子よりも明らかに難しい。

従って競技としての麻雀で、この規則は矛盾している。どうしてこの様な規則が広がったのだろう。おそらく単に役の出来上がりが優雅ではないからだろう。四枚の部分があると組み合わせとして美しくない。それ以外に考えられない。麻雀は風流さを表現したところが随所に見られる$${^{*9}}$$ので、そんなところが影響しているかも知れない。

それを「七種類」だからとか、「ツーペアーが全部同じ札ならフォーカードになるじゃないか」と論点がずれた説明をするのは少し間が抜けている。

*1 日本プロ麻雀連盟競技ルール|日本プロ麻雀連盟

*2 和了役

*3 20010423 一巡

*4 第10回 麻雀の役を判定する:ITpro

*5 zu2.jpg

*6 20000616 確率

*7 Mah Jong - History and Useful Information

*8 mahjong_hk.jpg

*9 20000716 東南西北

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?