全力で推したいゲーム LIBERATE

noteを投稿するのは大変久しぶりです。

今回は「全力で推したいゲーム」という企画があるらしく、投稿させていただきました。

LIBERATEを推したい

僕が全力で推したいゲームは「LIBERATE」というゲームです。

おそらくこの記事を見てくださった方全員がこのLIBERATEというゲームを御存じ無いと思います。

なぜならこれは僕の作成したゲームだからです。

あ、一応ちゃんとネット上に公開済み、無料でどなたでも遊ぶことができます。

ゲームページはこちら:https://liberatelite.vercel.app/

LIBERATEとはどんなゲーム?

個人製作のブロックチェーンゲームです。

ゲームジャンルとしてはダンジョン探索RPGになります。

動作環境:パソコン、イーサリアムウォレット(Googlechome+METAMASK等)

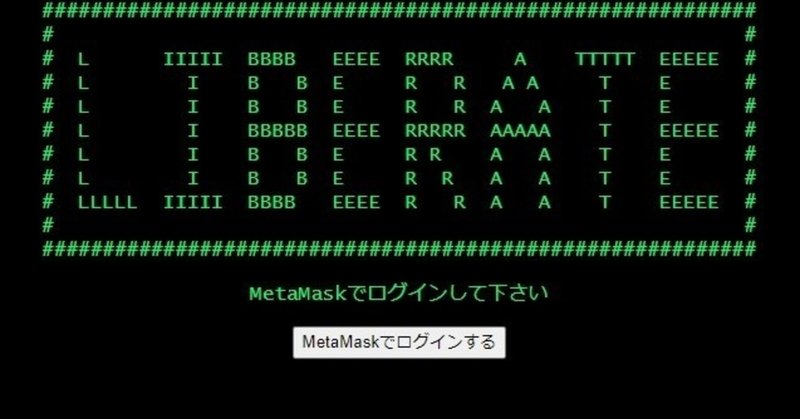

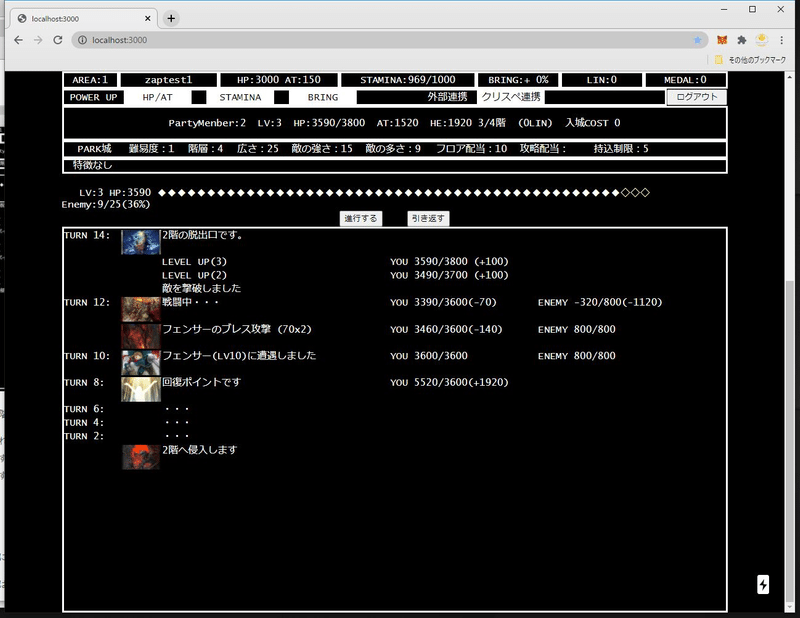

ゲーム画面はこんな感じ。遥か昔のPCゲームをモチーフにしています。

マップやキャラクターの動作は一切なく、ひたすらに動作のログが出力されて行く形式です。

ゲームの特徴を並べてみます。

・次々と出現する城(ダンジョン)を攻略していく1人用、面クリアタイプのRPG

・城の中での行動はすべてオート。ただし、城に持ち込む「アイテム」「作戦」の組み合わせにより行動が設定できる。

・ウォレットに所有しているNFTを使用してゲームが遊べる。

・NFTの強さは元のゲームとは無関係。意外なNFTが超強力な強さになるかも。

※このゲーム内でのNFTの供給、販売は行っておりません。

他のゲームで入手する、他の人からもらう、マーケットプレイスで購入するなど、何かしらの方法で入手してください。

なお、NFTを所有していなくてもプレイ可能です。

・他ゲームとの連携機能を利用してLIBERATEを遊んでいない時でもゲームを進行できる。

・他自作ゲームとの連携も予定。

聞きなれない言葉がいくつも出ていると思います。特にほとんどの方は「ブロックチェーンゲーム」って何?「ウォレット」って何?「NFT」って何の略?と思われるのではないでしょうか。

これらはすべてブロックチェーン、つまりいわゆる仮想通貨で使用する単語です。

ブロックチェーンゲームとは何か

仮想通貨のネットワーク、ブロックチェーンを利用したゲームのことです。

ブロックチェーンでゲームの情報を管理するなんてことができるんですね。

まあ、大抵はゲームの「アイテム」の情報だけをのせておき、ユーザー情報とかは自前のデータベースで管理することが主流だったりするわけなのですが。

「アイテム」のような仮想通貨そのものではない情報をブロックチェーン上に乗せる際は、「トークン」といデータとして格納する決まりです。なかでもアイテムのような、1個1個が別の存在として管理するトークンをNon Fangible Token、略して「NFT」と呼んでいます。

そして、仮想通貨やNFTを管理する個人用のソフトが「ウォレット」です。

ブロックチェーンを利用する利点

ブロックチェーンというのは仮想通貨のネットワーク、つまり公共のネットワークです。この公共のネットワークをいろんなゲームが利用すると、同じネットワークを利用しているので、情報の共有が容易です。

「同じNFTを2つの違うゲームで利用する」なんてことも簡単にできます。また、

「NFTの取引の場を提供するサービス」を別の業者が作成し、提供することも可能です。

少し例を挙げてみます。

マイクリプトヒーローズというブロックチェーンゲームがあります。

また、クリプトスペルズというブロックチェーンゲームがあります。

これらはどちらもイーサリアムという仮想通貨のブロックチェーンを利用したゲームです。この両ゲームでは、それぞれの発行しているNFTの一部を相互利用することができるようになっています。また、OPENSEAというサイトでは、これらNFTの取引を仲介してくれるサービスです。

これら3つのサービスはすべて経営者が異なります。

つまり、この3つのサービスの輪の中に、僕が作ったサービスを入れても別に構わないですよね?ということになってくるわけです。

僕は昔から Magic: The Gatheringのようなアナログカードゲームを遊んできました。そうすると全然大会で使えない弱いカードが家であふれてしまうわです。それらを利用して、本来のルールとは全然違う遊び方を考えて遊んだりしたものです。坊主捲りのように山にしたカードを束にしてめくっていくだけのルールも作ったし、カードに書かれたキャラクターをお客に見立てて、それらにラーメンを売るゲームを考えたこともあります。

このように、アナログゲームでは2次利用というのが比較的簡単にできるわけなのですが、デジタルゲームではそうはいきませんよね。

でもブロックチェーンゲームであれば、同じNFTであってもどのように使うかはサービスによって変えられるわけですから、2次利用も思いのままなわけです。もちろん、NFTのデータ自体を書き換えることは発行元にしかできないのですべてが自由にとはいきませんが、ちょうど「紙に能力が書かれたカードの文面は変更はできないが、それをどうやって遊ぶかは遊ぶ人の自由」というのに似ている気がします。

僕がLIBERATEを作成した経緯

LIBERATEはプレゼン資料です。

僕の制作した「LIBERATEというゲームそのもの」が現在のブロックチェーンゲームを解決するための方法論を提示するためにつくりました。

実は今まで、ブロックチェーンゲームについて他のブログサイトで大量の文章を書いてきたのですが、いくら文章で論を書いたところで、結局のところ机上の空論という認識をされてしまう感覚があったので、実際に稼働しているゲームを提示することが最も効果的であると考えました。

プレゼンをするのなら、ハッカソンなどでもよかったのかもしれませんが、僕に技術的な能力が無かったこと、ゲームを作れる知り合いがいなかったことからコツコツ時間をかけて自作するという道を選びました。

ブロックチェーンゲームの問題点について

問題点1:ブロックチェーンゲーム1.0が実現できていない

まず、ブロックチェーンゲーム1.0の定義なのですが、「運営からのアセットの解放」です。言い換えると、「1つのアセットがいろんなゲームで利用できる」ということです。

これについて、完全実現できているゲームは僕が知る限り存在しません。(海外のゲームにあるらしいのですが)

・他ゲームのアセットは使えるが利用アセットが大きく制限されている。

・他のアセットにコンバートを行う必要がある。

・アセットをゲームに送信しないといけない。

・そもそも他のゲームのアセットは利用できない

・自前のプライベートチェーンからアセットを移動できない

等、ゲームによって対応は様々ですが、気軽に他のゲームのアセットが利用できる状態ではないです。これは現在の状況では仕方がない側面があります。

先ほど例にあげさせていただいた、マイクリプトヒーローズとクリプトスペルズについても、連携されているNFTは20種弱程度です。これは全体の1割にも満たない種類数です。

問題点1の理由A:自前のアセットを販売しないと収益が上がらない

ゲームを運営しているのは企業です。企業は収益を上げないと存続できません。

そして企業の収益モデルが、NFT販売による収益がメインである場合、

他のゲームのNFTを使えるようにしてしまうと、自分のゲーム側でNFTを販売する機会を喪失することになります。

つまり単純に損するわけですね。そのため一部NFTに限定して相互でNFTの利用を可能にするような、いわば妥協策に出る必要があったわけです。

問題点1の理由B:NFTデータの内容がゲームによってバラバラ

これも当たり前なのですが、各ゲーム発行NFTは自分のゲームの都合により各種能力が設定されています。つまり、他のゲームと全く互換性が無いわけですね。

よって他のゲームで使用するときに、データをコンバートする(実際には他のNFTと交換する)必要があったりします。

また、そのままのデータを利用できるゲームの場合、企業間でパートナーシップ協定を結んで、データの仕様を確認して利用できるようなプログラミングを行ったりするわけです。そのため非常に手間がかかります。

これらの理由のため、なかなか他のゲームを利用するというシステムは中々発展しませんでした。結局、「自分のサービスで発行したNFTをプレイヤー間で取引させる」というラインから先に進むことができなかったわけです。

僕は現状のままではこの問題を解決するのは困難であると考えました。

「企業」と「ユーザー」、この関係ではない存在が必要であると思いました。

つまり、「同人作家」が必要であると考えたわけです。

問題点1の解決策:趣味でゲームを作る「同人作家」の招致

まず、趣味でゲームを作っている人は結構います。

全くのオリジナルのゲームがSTEAMとかで上がったりしてますし、

RPGツクールやマリオメーカーなどのツールを利用して作成されたゲームも沢山公開されてます。

みんな本業は別に持っているので、作ったゲームから金銭的な報酬を得なくても、制作を持続させることが可能です。

「自分のゲームを遊んでもらえる」「感想をネットで話してもらえる」ということは結構嬉しいことですし、趣味でやっているので当然気軽です。

最悪、開発を投げ出してサービス停止しても文句を言われる筋合いはありません。

また、NFTの発行には実は結構なお金がかかります。

ネットワーク上のデータを増やすわけなので、当然ネットワークの利用手数料(GAS代)がかかるわけです。

GAS代は現在のネットワーク取引量によって変わるのですが、現在これを書いている状況では、イーサリウムのGAS代は洒落にならないほど高額になってしまっています。

1個ならまあ、いいですがこれが数十個、数百個発行するとなると、ユーザーからお金を取らないとサービスの存続が難しくなってきます。

そのため、同人ゲームとしては他のゲームのNFTをそのまま利用した方が都合がよかったりします。

また、「マイクリのNFTが使えますよ」と宣言することで、これが宣伝文句にもなるわけです。また、NFTの所有権がユーザーにあることが建前になっているので、同人作家が各NFTに対してどのように扱おうとそれは自由です。

(企業側も宣伝になるので、あまり文句は言ってこないと思いますが)

そのため、ブロックチェーンゲームと同人ゲームというのは凄く相性が良いと思うのですね。

で、実際に作れるのかな?と思って作ってみたら、ちゃんと作れたわけです。

去年の12月から作成が始まって、制作期間約半年ですね。

もちろん一人で開発をしていたわけではなく、「ALIS BOOT CAMP」からの技術支援があったからこそできたのですが。

問題点2:企業間で規模の少ない収益源を食い合っている

これは収益源と書いているのですが、どちらかというと「ユーザーの自由に使える時間」を食い合っているという意味ですね。

問題点2の理由:各ゲーム間でユーザーが被っている

ブロックチェーンゲームというのは非常にマイナーな存在です。

絶対的なプレイヤー数が非常に少ないです。

ブロックチェーン、仮想通貨に対して、詐欺的な認識を持っている人は数多くいます。

そういう状況も相まって、ブロックチェーンゲームを遊ぶプレイヤーはいろんなゲームを掛け持ちしています。

そして、一人のユーザーが複数ゲームを掛け持ちしているにも関わらず、各ゲームがアップデートを行うたびにユーザーがゲーム内でやらなければならないことが増えていく傾向にあります。

そうすると、当然掛け持ちしているゲームの内、どれかを引退する必要がでてくるわけです。

問題点2の解決策:ゲームの内容は絞るべき

コンテンツ拡張を行って、結局作業プレイの時間が増えたりしています。

また、毎日ログインを義務付ける「ログインボーナス」や「PRIME制度」って大抵のゲームに存在しますよね。

これは「自分のゲームに滞在することを習慣づける」「他のゲームをプレイする時間を奪う」という点では有効なんですが、他のゲームをプレイする時間を奪うってことは他のブロックチェーンゲームをやる時間を奪っていたりするわけです。

その時間を奪うためのコンテンツがただのボタンを押す行為だったりすると、これはブロックチェーンゲームに対する内部テロといわれても仕方がないんじゃないかなと思うわけです。報酬で釣って作業をやらせて他のゲームのプレイ時間を阻害しているわけですからね。

とにかく1日にユーザーがゲームに費やすことができる時間は短くするべきです。

ちなみにLIBERATEでは、

「NFTを使用量に応じてダンジョンで消費するスタミナが増える」という方式をとっています。こうすると高戦力で挑むとクリアはしやすいが、すぐにスタミナが尽きてプレイ時間が短くなるようになります。

つまり、ゲームを進めるとスタミナは増えていくのに、上級のダンジョンに挑むので、高戦力が必要になり、一日のプレイ時間はどんどん短くなっていく仕組みです。

問題点2の解決策:企業はプラットフォームを目指すべき

大変失礼な言い方になるかもしれませんが、現在ブロックチェーンゲームを運営している企業は決して大手といえる存在ではなく、クウォリティの高いゲームを作る能力はありません。

今一線級で配信されているゲームと比較して、1段階か2段階ほどクウォリティの落ちた内容のゲームを提供しているという現実があります。

つまり最初からゲームのクウォリティで勝負をすることはできないわけです。

でもその代わりに、ブロックチェーンを利用して、今のコンシューマーゲームやスマホゲーでは体験することができないものを提供しているわけですね。

例えばRMT。

基本的に今のゲームでRMT(ゲーム内アイテムの金銭を使った取引)はゲームの規約で禁止になっています。

これはいわゆる「ガチャ」を賭博にしてしまう可能性があるため、メーカーの協会で禁止にしているそうです。

ブロックチェーンゲームは協会に入ってないのでRMTを推進することが可能なわけですね。その代わり有料ガチャの設置を自粛しているわけです。

例えばユーザーサポート。

ユーザーが社長にDMを送って交渉できるゲームってなかなかないですし、頼み込むと結構融通を聞かせてくれます。

ユーザーサポート窓口を無視して社長に直接文句が言えるって結構すごいですよね。インディーズ企業ならではのフットワークの軽さがあると思います。

このように、ブロックチェーン企業の売りってゲームの質、じゃないんですよね。

企業が得意とするのは

「資金調達」「インフラ整備」「ゲームの運営を含むユーザーからの集金」

と、要するにお金がらみのことであって、ゲームの開発あたりは、本当は外注したいくらいなんじゃないかと思ってます。

つまり、統一規格を制定し、同人作家を飼って適当に新作ゲームを作らせるのが一番コンテンツを豊富にできるのではないかと思います。

そこで第三の問題点が出てきます。

問題点3:ブロックチェーンゲームで同人ゲームを作る人がいない

パソコン上で同人ゲームを作っている人は結構いるのに、ブロックチェーンゲームを同人で作ったという話は、まあ聞きません。

問題点3の理由:ブロックチェーンゲームの作り方が知られていない

シンプルな理由です。

でも、実は「ブロックチェーンゲーム」を作ることって、「普通のゲームを作る」のと、そんなに変わらないんですよ。

それは「API」が提供されているからです。

METAMASKを使ったログイン、ウォレットが所有するNFTの一覧はOpenseaが提供するAPIを使えば比較的容易に実装できます。

また、それ以外の部分はいわゆる普通のゲームと何ら変わりありません。

問題点3の解決策:ブロックチェーンゲーム作成のことを周知する

これはもうシンプルに周知活動をするしかないと思っています。

ブロックチェーンゲームは非常にお金がかかるイメージがあるんですが、同人で運営する分には全く費用が掛からないんですね。

・サーバーレンタル代:無料(ただし同時接続が50件くらいまで)

・データベース利用料:無料(ただし容量に制限あり)

・GAS代:NFTを発行、移動させなければ無料。つまりウォレット上のNFTを参照して、自ゲームのデータベースに書き込むのは無料でできます。

結果、LIBERATEはここから半永久的に維持費0円でサービス継続が可能な状態です。

とにかく、「敷居はそんなに高くないし、お金もかからない」ということは知ってもらいたいなと思います。

あとは企業側が何らかの支援策を出してくれればということはありますが。

結論

・ブロックチェーンゲームが単体のゲームの出来で勝負するのは無理。

・ブロックチェーンゲームはゲーム間の連携が命。

・ブロックチェーンゲーム企業は自分の眷属を増やすことが一番重要。

・眷属を一番安価に増やす方法は同人作家。

・同人作家を支援するといいことがあると思う。

・インフラ、APIの拡充は積極的に行っていくべき。

という、まあ一人のゲームプレイヤーにとしては身に余る主張がありまして、実際にゲームを作成したわけです。

ゲーム自体の出来栄えは、個人的には気に入っているのですが、音もエフェクトも親切な説明もないのでとっつきにくい内容だとは思います。

ただ、ダンジョン探索RPGとしてはちゃんと成立していると思いますし、「NFTをリサイクルする」コンセプトのゲームですが、GAS代もかからない完全無料、NFTも全く持っていなくてもプレイ可能、さらにはNFTを利用しない方が有利な点もあるという仕組みを作ることができたので、ゲームデザインとしては大変満足しております。

ブロックチェーンゲームを全く未経験の方については、通常のブラウザアプリに追加でウォレットアプリをインストールする必要があります。これも無料で簡単です。

それでは、こんな変な思いが沢山入ってしまっているゲームなんですが、興味をもってくださった方は是非プレイしてみてください。

ゲームページはこちら:https://liberatelite.vercel.app/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?